- ナレッジセンター

- 匠コラム

400Gコヒーレントで加速するIP・Optical 融合

- 匠コラム

- ソリューション

- ネットワーク

- データセンター

ビジネス開発本部 第1応用技術部

データマネージメントチーム

関原 慎二

現在、データセンタを中心に100Gイーサネット (100GbE) から400Gイーサネット (400GbE) への移行が進んでいます。そして2022年には、400GbEがルータ/スイッチの主要なインタフェースになると言われています。またトランスポート分野では、400Gコヒーレント光トランシーバ (Coherent Optics) の登場により、IPとオプティカルを融合したIPoDWDM(*1) が再び注目されています。

今回は、データセンタ間接続からメトロエリア、そしてロングホールで活躍が期待される400G Coherent Opticsについてお話しいたします。

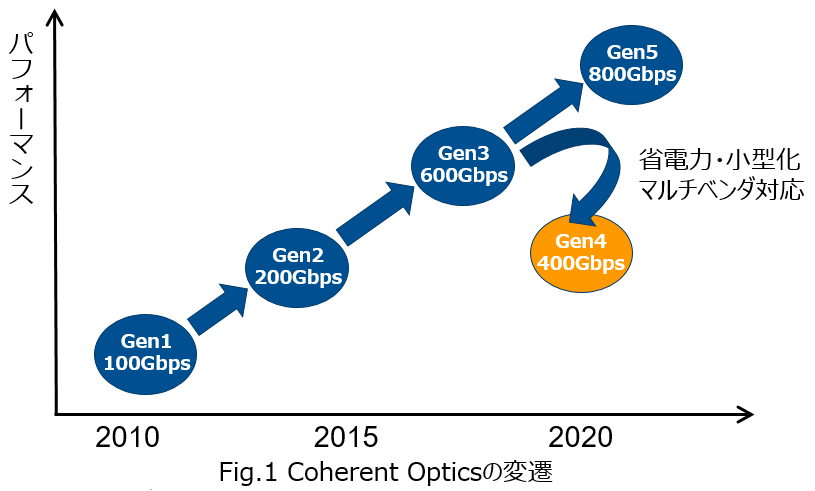

Coherent Opticsの変遷

Coherent Opticsは、2010年に100Gトランスポートで初めて登場し、商用導入されました。その後、Fig.1に示すようにボーレート(*2) の高速化や高性能DSP(*3) の開発により、2013年に 200G、そして2017年には400G/600G対応のCoherent Opticsが登場しました。さらに、2020年には 800G 伝送に至るまで進化を続けている状況です。

一方、2016年には、データセンタを中心にスイッチのネットワークポートに光トランシーバを直接収容して、データセンタ間接続 (DCI)(*4) を行う100GbE DCIソリューションが登場しました。このソリューションにおいては光伝送装置やトランスポンダを排除することにより、低コストで IPoDWDMによるDCI展開を実現しました。しかし、光トランシーバのマルチベンダ化による相互接続性の普及までには至りませんでした。

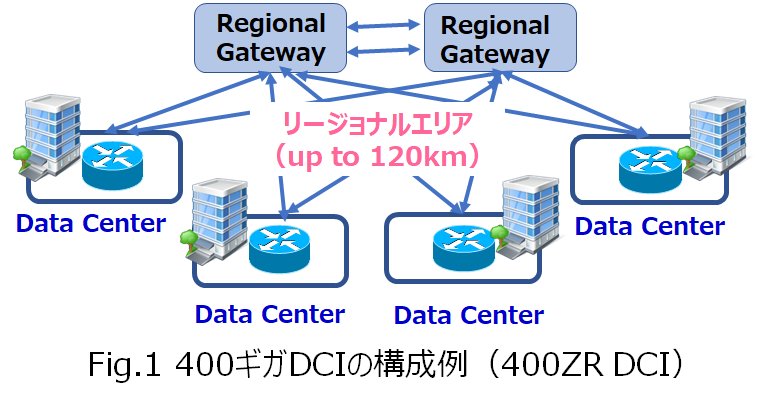

このような状況を踏まえて、400G Coherent Opticsではマルチベンダ化を前提に、国際的な標準化フォーラムであるOIF(*5) を中心として、相互接続性の実現に向けた検討が、開発に先行して行われ、120km までのDCIを想定したOIF-400ZR標準仕様が策定されました。また、同時にシリコンフォトニクス技術の進歩をベースに、低消費電力化への取り組みが行われ、その結果、ルータ/スイッチに直収可能なQSFP-DDフォームファクタでの400G Coherent Opticsが実現可能になりました。さらに、120kmを超えるDCIやメトロエリアネットワークへの展開に向けて、ベンダや業界団体による 400ZR+ MSAと呼ばれる標準規格も登場しています。

400Gコヒーレントによるアプリケーション

400Gコヒーレント時代のオプティカルトランスポートでは、以下の2つのシナリオが検討されています。

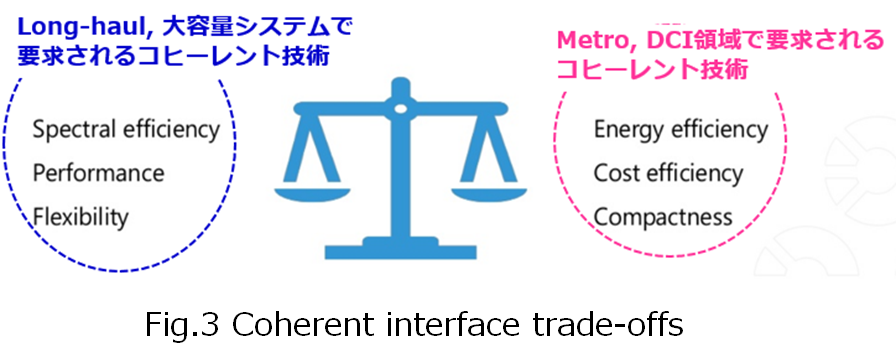

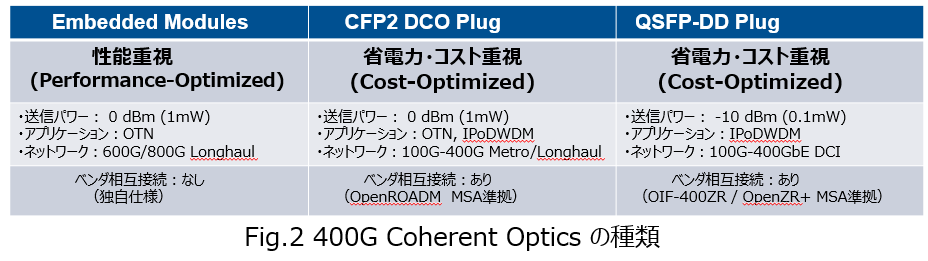

(1) 長距離大容量伝送を可能にする性能重視のソリューション (Performance Optimized)

(2) 低消費電力、小型化を実現したコスト重視のソリューション (Cost Optimized)

前者は、600Gbps, 800Gbpsさらに1.6Tbps伝送を可能にするベンダ独自仕様のモジュールや、シャーシ組み込み型のトランスポンダにより、高性能・高機能を実現、そして光ファイバの波長効率を最大限に活用します。このシナリオは、従来と同様に専用のトランスポンダ(伝送装置)を使用することで、IP や OTN 等のサービスを柔軟に提供します。

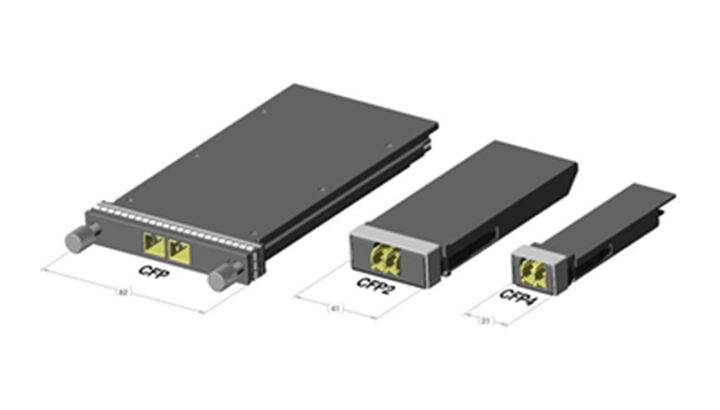

一方、後者は経済性を主眼に性能を追求せずに400Gbps伝送に特化することにより消費電力や実装スペースの最適化を行い、さらにマルチベンダによるプラガブルな Coherent Optics を活用するシナリオです。このシナリオでは、ルータ/スイッチのポートに400G Coherent Opticsを適用することで、“Pay As You Grow” なインタフェースを提供してオペレータの最適な投資を可能にします。そして、これを実現するプラガブルなフォームファクタは、QSFP-DD/OSFP及びCFP2-DCOが採用されます。

Fig.2に示すように、CFP2-DCOタイプは性能を重視する組み込み型トランスポンダと同等の送信出力パワーを確保することで、複数のROADM(*6) 構成によるメッシュやリングネットワークでの使用が可能になります。また、QSFP-DD/OSFPタイプはルータ/スイッチポートへの収容が大前提になるので、その送信出力パワーはおよそ-10dBmと小さくなります。その為にDCI接続や小規模のリングネットワークでの使用が前提になります。

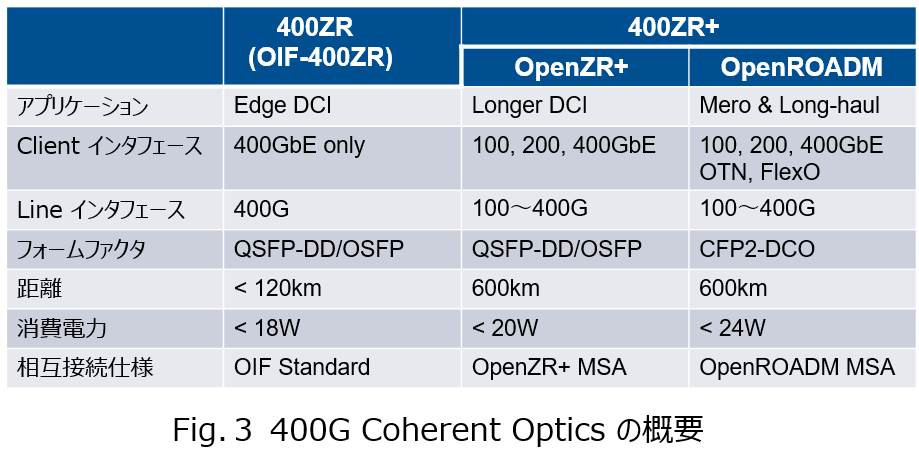

次に400G Coherent Opticsの普及には、仕様の標準化や、ベンダ間での相互接続運用が可能な製品製造に向けたアグリーメント (MSA)(*7) が重要になります。現在、400G Coherent Opticsでは120km以内のDCI接続を主な用途とする400ZR仕様 (OIF-400ZR) とそれ以上のメトロエリアからロングホール接続を用途とする400ZR+ MSA規格があります。(Fig.3)

a) OIF-400ZR

以前のコラムでご紹介した、データセンタ間のDCIアプリケーション向けのOIF標準仕様で、2020年3月にリリースされました。スイッチ/ルータポートにQSFP-DDやOSFPフォームファクタのOpticsを収容することで、低コストでの400GbE DCIが可能となり、大手クラウド事業者は2021年末頃から展開を予定しています。尚、クライアントインタフェースは400GbEのみです。

b) OpenZR+ MSA

400ZRと同様にルータ/スイッチベンダ主導により策定されたMSA規格です。400ZRの長距離版の位置づけで、おおよそ600KmまでのP2P(ポイント・ツー・ポイント)接続やシンプルなROADMネットワークに適用されます。クライアントインタフェースは100GbE/200GbE/400GbEに対応、ライン側インタフェースは100G~400Gに対応します。フォームファクタは400ZRと同様にルータ/スイッチポートに実装可能なQSFP-DD/OSFPを使用します。

c) OpenROADM MSA

通信キャリア及びベンダ主導で策定されたMSA規格で、主にメトロエリアにおけるリングネットワークの構成が可能になります。クライアントインタフェースは、100GbE/200GbE/400GbEに加えOTNに対応、ライン側インタフェースは100G~400Gに対応します。CFP2-DCO Opticsを用いることにより、ロングホール向けトランスポンダと同じ送信レベルを達成し、複雑なリングやメッシュ構成のキャリアグレードなROADMネットワークに適用されます。

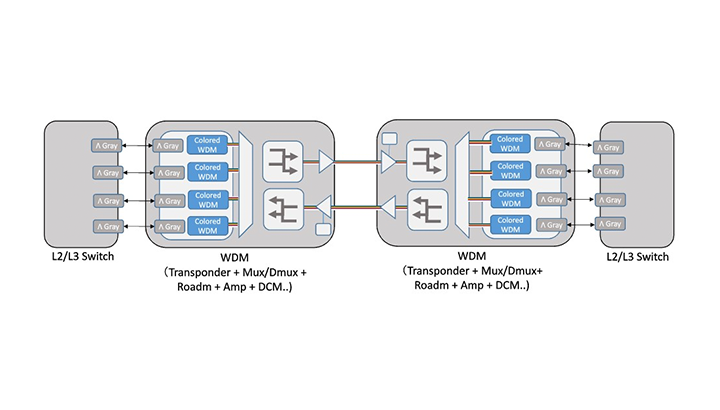

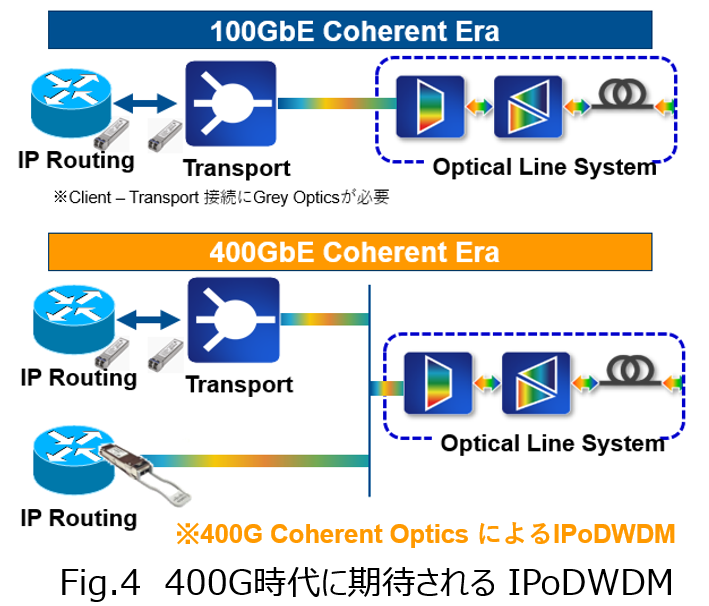

400GbEトランスポートのミッション

オプティカルトランスポートの役割は、クライアントのデータを離れた拠点に配備されたスイッチ/ルータなどのエッジデバイスに伝送するものです。現在、クライアント・データは100GbEが主流ですが、今後は400GbEへ移行していきます。そこで、これらのトラヒックを経済的に効率よく運用するネットワークが必要になります。Fig.4に示すように100GbE時代のネットワークでは、データはクライアント側に実装されたGrey Optics(*8) を使用し、光伝送装置を介して通信する構成が主でした。一方、前述した400ZRや400ZR+仕様のCoherent Opticsが2021年後半よりリリースとなる為、400GbE時代のネットワークではスイッチ/ルータのポートにこれらのOpticsを実装することで光トランスポンダを排除したIPoDWDMネットワーク構成が可能になります。このネットワークではマルチベンダのOpticsが導入できるため経済的なネットワーク構築が可能になります。

まとめ

400G Coherent Opticsの登場により、ネットワーク事業者ではIPとオプティカルネットワークを最適化した運用が期待されています。このプラガブルでコンパクトなOpticsはルータ/スイッチに直接実装することにより経済的なIPoDWDMシステムの構築を可能にします。特に標準化によりマルチベンダ対応となる400G IPoDWDMの実現は、メトロエリアを中心としたネットワークに大きな変革を生み出しています。

※1 IPoDWDM:IP over DWDMの略

IPデータを波長分割多重伝送技術 (DWDM) を用いて直接転送する技術で、IPレイヤとOpticalレイヤの統合による運用・管理コストの削減を可能にする。

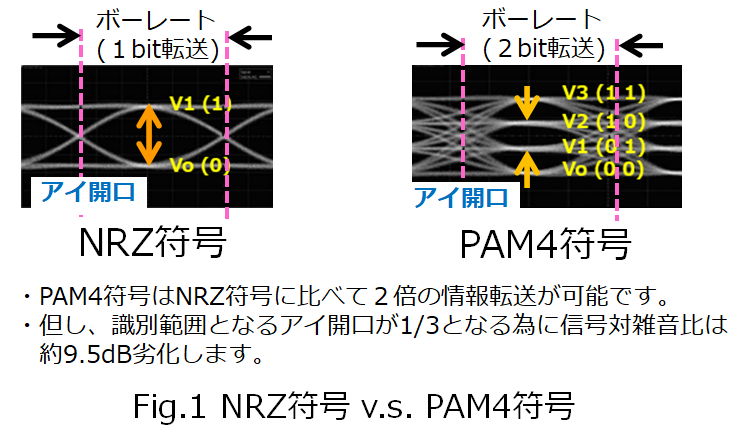

※2 ボーレート (Baud rate):1秒間に信号状態が変化する回数で変調速度とも言われている。

※3 DSP:Digital Signal Processor の略

デジタル信号処理技術。ここではデジタルコヒーレント信号処理を行うLSI

※4 DCI:Data Center Interconnect の略

オプティカル伝送技術を使用して2か所以上のデータセンタ間を接続するテクノロジー

※5 OIF:The Optical Internetworking Forumの略

1998年に設立された光ネットワークに関する業界団体でキャリア、ベンダ及び測定器業界などが参加する国際的なフォーラム団体

※6 ROADM:Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexerの略

各拠点の光伝送装置を接続するシステムで、リモートによる光パスの構成設定(reconfigurable)や光信号の分岐/挿入を行う多重化(multiplexer)機能によりメッシュやリング構成のネットワークを実現する。

※7 MSA:Multi-Source Agreement の略

ベンダ相互での運用可能を目的とした互換性のある製品製造に関する標準的な規格

※8 Grey Optics:単一の光波長からなる光トランシーバ

DWDMでは複数の波長で構成されるので、色付き(Colored)と呼ばれるのに対して単一波長の為にグレー(Grey)と言われています。主にクライアントとトランスポンダ間で使用される。

執筆者プロフィール

関原 慎二

ネットワンシステムズ株式会社 ビジネス開発本部 第1応用技術部 データマネージメントチーム所属

通信機メーカ入社後、キャリア向け伝送装置のハードウェア開発、LSI設計等に従事

ネットワンシステムズではオプティカル製品(FTTH、WDM)の評価、検証及び案件技術支援を担当

・ADVA Certified Expert #2b75578b-cf75-40ef-9cd2-24701beb407f

・工事担任者デジタル1種

Webからのお問い合わせはこちらから

ピックアップ

ナレッジセンターを検索する

カテゴリーで検索

タグで検索