- ナレッジセンター

- 匠コラム

スマートデバイスでのVoIPの難しさ 3.スマートデバイスが抱える原理的なQoS設計の難しさ

- 匠コラム

- ネットワーク

- コラボレーション/モバイル

ビジネス推進本部 応用技術部

エンタープライズSDNチーム

田中 政満

第3回では少し趣向を変え、スマートデバイスが抱える原理的な問題(端末の仕様)に伴うQoS設計の難しさについて解説したいと思います。

| 連載インデックス |

|---|

1.はじめに

これまでの2回の連載において、有線LAN/無線LANそれぞれのレイヤ2のQoS技術、およびレイヤ3でのQoS技術についてと、集中制御型無線LANシステムを利用した際のアーキテクチャからくるQoS値の相互変換、QoSの考慮ポイントについて解説をしてきました。

第3回では少し趣向を変え、スマートデバイスが抱える原理的な問題(端末の仕様)に伴うQoS設計の難しさについて解説したいと思います。

2.スマートデバイスが抱える原理的なQoS設計の難しさ

旧来からある「VoWLAN専用端末」は無線LAN上での音声通話専用に設計され、やり取りされるトラフィックについては音声通話に関わる通信(SIP/RTP等)しかありませんでした。

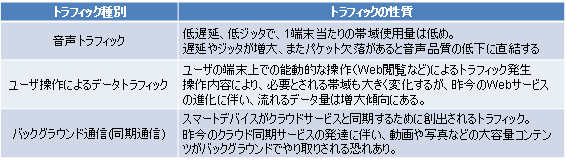

それと比較し、スマートデバイスではそのデバイスの性質上、「音声通話に係る通信(シグナリング/通話)」以外に「バックグラウンド通信(同期通信)」および「ユーザ操作による通信(Webアクセスなど)」の、大きく分けると3つの種別のトラフィックが「1つのデバイス」から同時に送出されています。

旧来のVoWLANでは、音声トラフィックを守るためにデータ通信と周波数帯レベルで分離するなどの設計を取ることが一般的でしたが、スマートデバイスではこのような設計を取ることは不可能となります。

また昨今のスマートデバイス用OSであるiOSやAndroidは「アカウント」を端末に入力して利用するという性格のため、デバイスの実装の点から考えても「スマートデバイスを音声専用デバイスとして利用する」ことは非常に無理があり、そういった設計が取れないということが容易に想像できるかと思います。

2.1同一デバイスから出るアップリンクトラフィックの性質

さて、上記で説明した3つのパターンのトラフィック種別について、どのような性質が挙げられるでしょうか。その性質をまとめたものを次の表に示します。

3つのパターンのトラフィック種別が全て違う性格を持っていることがわかるかと思います。なお、この中でも特に注意が必要なのが「バックグラウンド通信(同期通信)」です。昨今のスマートデバイスでは端末自身が備える記憶領域(容量)も増大傾向にありますが、年々クラウドとの連携が前提のデバイス・サービス設計となっており、またその同期されるデータ量は増大傾向にあります。

写真や動画のクラウドサービスについては、転送容量が大きくなることが多く、「Wi-Fi接続時にのみ同期を行う」ようなサービスも多くなっています。これは言い換えれば「Wi-Fiに接続した瞬間に大容量の同期データが流れる」ことを意味しています。

また無線LANは半二重通信、シェアード型メディアです。特定の端末が大容量の通信を行うと、他の端末が利用できる通信容量が減少するため、音声通信に対して影響が出ることが考えられます。音声トラフィックは802.11eにより優先度が高いカテゴリのラベルが付与されていますが、無線LANのQoSは「高いカテゴリがついたフレームほど送信(再送信)の機会を多くえることができる」という実装であるため、少なからず音声通信への影響は発生することになります。

2.2スマートデバイス本体のハードウェア実装に由来する通信の不安定さ

スマートデバイスはノートPCと違い、手で持って使用する性質のデバイスです。

そして手で持つことに由来するアンテナの受信感度問題はスマートデバイス永遠のテーマであると思います。

以前に持ち方によって電波の受信感度が大きく変わることが問題となったデバイスもありましたが、特定のメーカー・製品だけに限った話ではなく、すべてのスマートデバイスが同様の問題を多かれ少なかれ抱えていることは想像に難くありません。

3.無線LANの世界でのQoS設計のキホン、誰がQoSのカテゴリを決定するか

無線区間のQoSを考える上で重要なポイントの一つである「誰が(どのデバイスが)QoS値を設定するか」について考えてみます。

インフラストラクチャーモードで通信を行う際、ダウンリンクトラフィック(無線LANアクセスポイント→端末への通信)については、802.11eの値を付与するのはAPです。こちらは容易にイメージができるかと思います。またアップリンクトラフィック(スマートデバイス→無線LANアクセスポイント)については、スマートデバイスが802.11eの値を付与する役割を担います。こちらも想像するのは難しいことではありません。

ここでポイントとなるのは「QoSの値をネットワークの設計の部分でコントロール(リマーク)できるか?」になります。無線LANアクセスポイントから無線LANコントローラ区間、有線LAN区間では途中のスイッチを用いてリマークを行うことが可能です。また無線区間のダウンリンクのトラフィックについても、有線LAN区間のQoS値によって値が変わるという性質を持つことから、有線区間のリマークによる制御が可能です。

しかし無線区間のアップリンクに関しては、QoS値の決定に関わるデバイスが送信デバイス(スマートデバイス)のみであることから、NW側で制御する手段が存在しません。この点がスマートデバイスでVoWLAN通信を行う上での最大のポイントであり、設計を左右するポイントでもあります。 この部分の制御は、値を調整可能かどうかの実装も含め、スマートデバイス・スマートデバイスが搭載するOS・スマートデバイス上で動作する アプリケーションによって決定されます。

スマートデバイス上で利用するVoWLANアプリケーションでの調整・スマートデバイスが搭載するOSでの調整が不可能な場合は、そのまま無線LAN区間のQoSもうまく動作しないことを意味します。

まとめ

今回はスマートデバイスが持っている原理的なトラフィックの性質や、スマートデバイスでQoS設計を考える上での考慮事項について解説しました。

次回はこれまでの項目を元に、スマートデバイス上でのQoSを設計する際のポイントについて解説を行いたいと思います。

執筆者プロフィール

田中 政満

ネットワンシステムズ株式会社 ビジネス推進本部

応用技術部 エンタープライズSDNチーム

所属

入社以来無線LANの製品担当SEとして製品や技術の調査、検証評価、及び、提案や導入を支援する業務に従事。

現在はキャンパスセキュリティや自動化に力を入れるなど、エンタープライズSDNのエンジニアとして邁進中。

- 第1回 シスコ テクノロジー論文コンテスト 最優秀賞

Webからのお問い合わせはこちらから

ナレッジセンターを検索する

カテゴリーで検索

タグで検索