- ナレッジセンター

- 匠コラム

Aristaスイッチで実現するシンプルな400G DCIソリューション

- 匠コラム

- プロダクト

- ソリューション

- ネットワーク

- データセンター

ビジネス開発本部 応用技術部

ネットワークチーム

菊池 裕次

メトロ圏内に集中するデータセンタ

デジタル需要の増加に伴いデータセンタのトラフィック量は年々増加の一途をたどっておりますが、新型コロナウイルスによるパンデミックを機に、オンライン上でのコミュニケーションが活性化し、データセンタの通信量がさらに加速しました。

この影響を受け、ビデオ会議やストリーミングといった広帯域を消費するサービス需要が急増しましたが、時代はIoT,AR/VR、自動運転といった新しいテクノロジーが実用フェーズに移りつつあり、それらを実現するためにはより低遅延、より広帯域なネットワークインフラへのシフトが求められています。

このような背景のもと、国内においてもハイパースケール型をはじめとしたデータセンタの新設が相次いでおりますが、その多くはネットワークが集中する大都市近辺に設置される傾向があるため、それらを相互接続するメトロ圏内DCI(およそ100km以内)でのユースケースが多く想定されます。

今回はこのメトロDCIをターゲットとしたArista 400G DCIソリューションについてご紹介します。

DCI(Data Center Interconnect)について

可用性や耐障害性の観点から複数のデータセンタに跨いでサーバを分散させながらサービスを提供する形態が一般的となっていますが、DCIの接続方法については大きく以下の2つの方法があります。

1.帯域借用型の回線サービスを利用する

データセンタ事業者や通信事業者が提供する帯域借用型の回線サービスを利用します。

利用者はサービス仕様に即した接続を行うことで簡単に利用することができますが、契約回線だけでは帯域不足となった際は、回線の追加や高速回線への切り替えが必要になります。通信の大容量化は今後もさらに進んでいくことが想定されるため、それにあわせて回線コストも増えていくことが懸念されます。

2.ダークファイバ+WDM装置

DCIにダークファイバを借入れて自前でWDM装置を構築/運用できれば、1対のダークファイバに多くの光信号を多重伝送できるため、DCIの回線帯域に数Tbpsの拡張性をもたらすことができます。

帯域面だけを見るとダークファイバ+WDM装置が優位となりますが、ダークファイバのランニングコストに加え、WDM装置にかかるコスト(初期投資/運用)が採算に合うか見極める必要があります。また、レイヤ2以上の領域を専門とするネットワークエンジニアにとってはWDM装置は専門外のデバイスであるため、レイヤ1を得意とする通信事業者でもない限り、WDM装置の導入に敷居の高さを感じている企業は多いのではないかと思います。

Arista 400G DCIソリューションはダークファイバ+WDM装置 の手法になりますが、本ソリューションのユニークなところは従来必要であった専用のWDM装置が不要であり、その代わりにWDMの主要機能をスイッチ側で実現しているところになります。

個別WDM装置を設置する構成にくらべ設備費用を大きくカットできるだけでなく、スイッチOS(AristaEOS)のオペレーションでWDMを操作できるため、個別WDM装置の取り扱いに必要な学習コストもカットできます。

400G-ZRの登場

詳細は以下の記事でも紹介していますが、メトロ圏内DCIでの利用を想定した400G-ZRトランシーバが登場し、実用フェーズに入っています。

主な特長は以下となります。

チューナブル

単一波長による400GbE

コヒーレントDP-16QAM変調技術を採用

Switch/Routerポートに実装可能なプラガブルトランシーバ(MSAフォームファクタの採用)シリコンフォトニクス技術により低コスト、低消費電力を実現

マルチベンダによる相互接続

最大距離 120km(アンプ利用時)

Arista 400G DCIソリューションではこの400G-ZRを使います。

400G-ZRから出力される異なる周波数の光信号を波長多重させることで、1対のダークファイバに最大3.2Tbps(400G×8回線)まで伝送することができます。

Aristaスイッチで実現するシンプルなDCIソリューション

従来型のWDM装置はベンダロックイン型であり、トランシーバまで全てシングルベンダーでそろえる必要がありました。この制約は柔軟性に欠け、高コストになりがちで、技術革新を妨げるマイナス要素であることが指摘されていました。

これを受け、Optical Open Line Systemが提唱され、光のディスアグリゲーションが進みました。

具体的には、WDM装置の機能(トランスポンダ、MUX/DEMUX、アンプ)のうち、技術革新が比較的早く訪れるトランスポンダ機能を外だしし、そのかわりにルーターやスイッチに波長指定が可能なトランシーバを装着することでトランスポンダ機能をルーター(及びスイッチ)側にもたせる構成が可能となりました。

以下の記事ではAristaスイッチとADVAのDWDM装置を組合せたOOLS構成を紹介していますが、あくまでもトランスポンダの分離であり、MUX/DEMUXやアンプモジュールについては個別WDM装置を利用する構成になります。

Arista 400G DCIソリューションではWDMの波長数を最大8に最適化することで光トランシーバ、MUX/DEMUXとアンプモジュールをスイッチ側で実装することを可能にしました。これにより、コンパクトでシンプルな400ギガ8チャネルのDCIソリューションを実現しています。

Arista 400G DCIソリューションの検証紹介

さて、前置きが長くなりましたがここからはArista 400G DCIソリューションについての詳細と、実際に触ってみましたのでその一部をご紹介していきます。

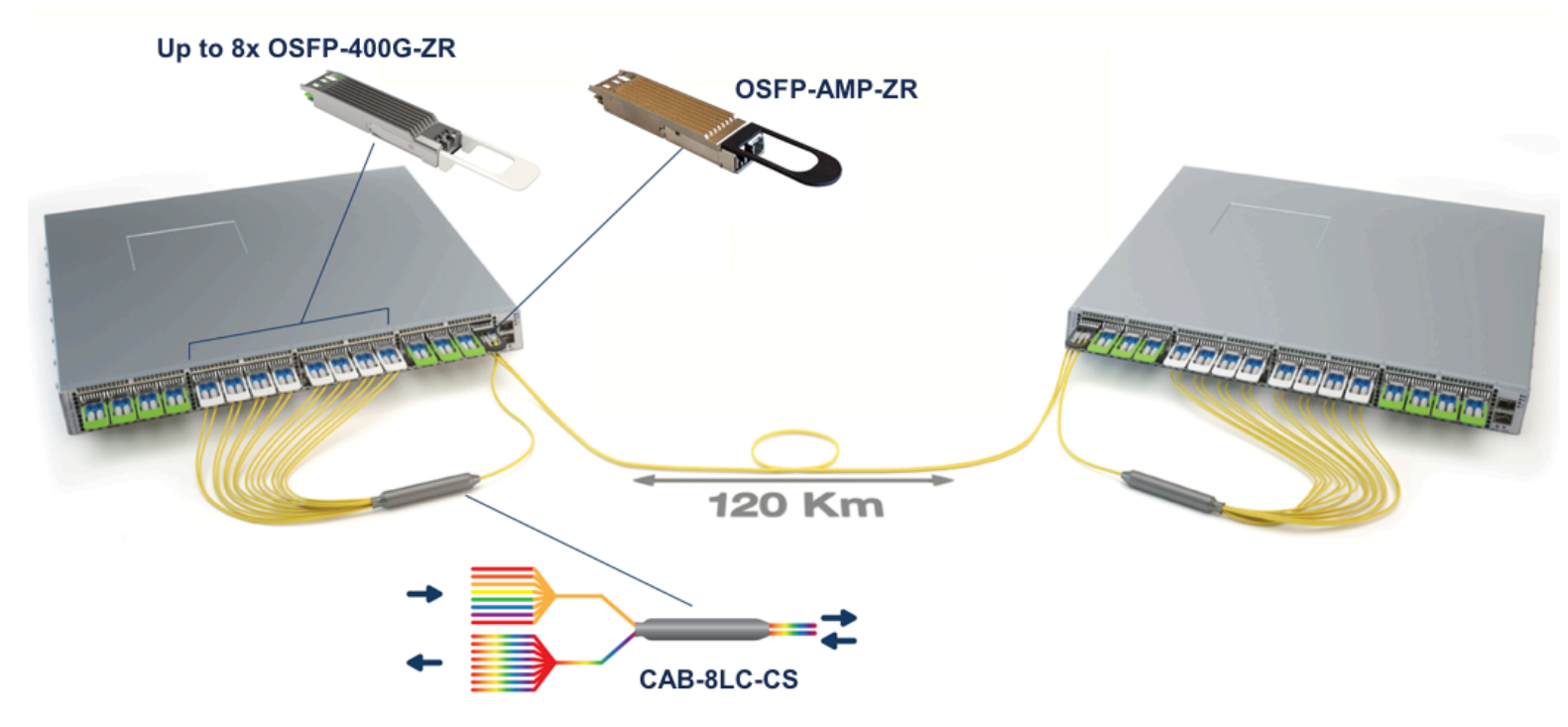

画像引用元:https://www.arista.com/assets/data/pdf/Datasheets/400ZR_DCI_Solution_Datasheet.pdf

上図のとおり、以下のコンポーネントで構成されています。

・Arista7060PX4-32:400Gスイッチ

・OSFP-400G-ZR:400G-ZRトランシーバ

・OSFP-LS(OSFP-AMP-ZR):アンプモジュール

・CAB-8LC-CS:8分岐 光カプラ/スプリッタケーブル

それぞれ細かく見ていきましょう。

・Arista7060PX4-32:400Gスイッチ

本検証では400G-ZRの光多重伝送を行うため、400G対応機種であるArista7060X4シリーズを利用しました。

Arista 400G機器はQSFP-DDモデルとOSFPモデルが存在しますが、本検証で利用するAMPモジュール(OSFP-LS)のフォームファクタがOSFPのため、筐体側もOSFPモデルであるArista7060PX-32を選択しています。

Arista7060PX4-32:400Gスイッチ

・OSFP-400G-ZR:400G-ZRトランシーバ

コヒーレントなDual Polarization-16QAM変調により、単一光波長で400Gb/sの光帯域幅を提供します。

ZRモジュールはDCIでの利用を想定しており、周波数設定調整が可能です。

ZRトランシーバもQSFP-DDとOSFPの選択肢がありますが、本検証ではOSFP-LSを使用するためインタフェースはOSFPに統一しています。

OSFP-400G-ZR:400G-ZRトランシーバ

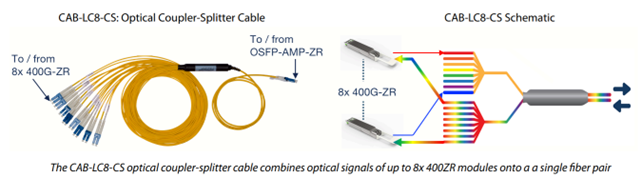

光カプラ-スプリッタケーブル

WDM装置における光合波/分波器(MUX/DEMUX)の役割を本ケーブルで担います。

ただし、一般的なWDM装置におけるフィルタモジュール(MUX/DEMUX)とは少し異なる点があるので注意が必要です。

フィルタモジュール(MUX/DEMUX)では各ポートで通過可能な波長が固定されているため、意図しない波長はフィルタを通過しませんが、本ケーブルではそのようなフィルタリングは行われません。

また、逆方向の動作である分波(DEMUX)においても、 WDM装置の場合はフィルタの各ポートで指定の波長のみ取り出されますが、本ケーブルでは合波を分岐ケーブルにそのままブロードキャストします(光カプラの動作)。そのため、波長の取り出しは受信側のZRモジュールで行ことになります。

CAB-8LC-CS:8分岐 光カプラ/スプリッタケーブル

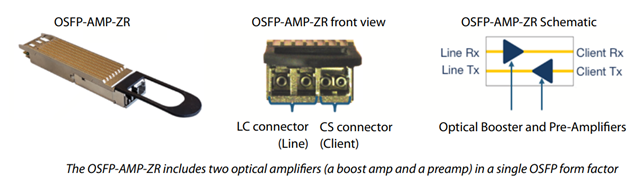

OSFP-LS

OSFPフォームファクタにブースターアンプとプリアンプを内蔵したアンプモジュールです。

ZRトランシーバからの光信号を本アンプモジュールで増幅することにより最大120kmまでの伝送が可能になります。

アンプモジュールなのでLine側とClient側のインタフェースを有していますが、それぞれのコネクタ形状がLCコネクタとCSコネクタになっています。

OSFP-LS(OSFP-AMP-ZR):アンプモジュール

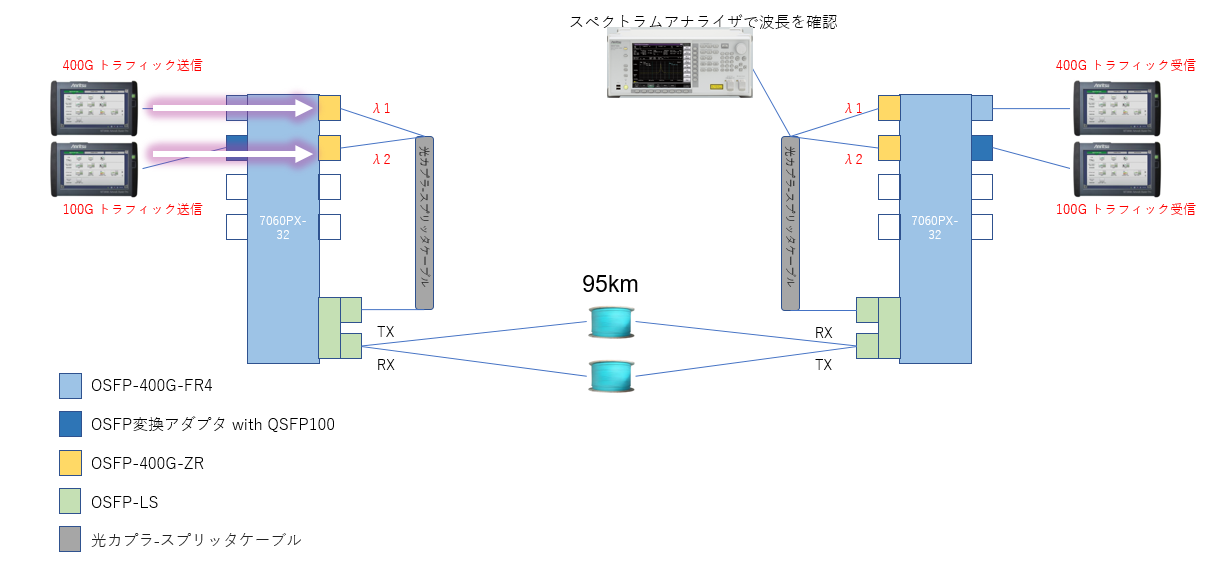

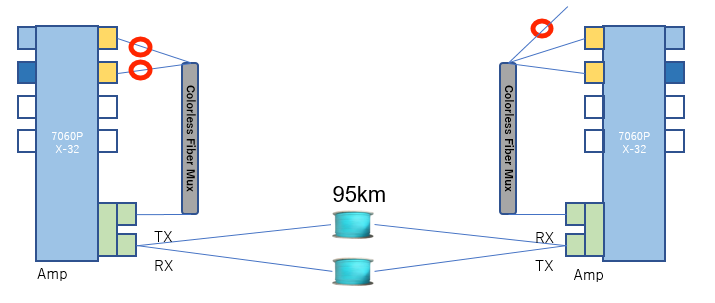

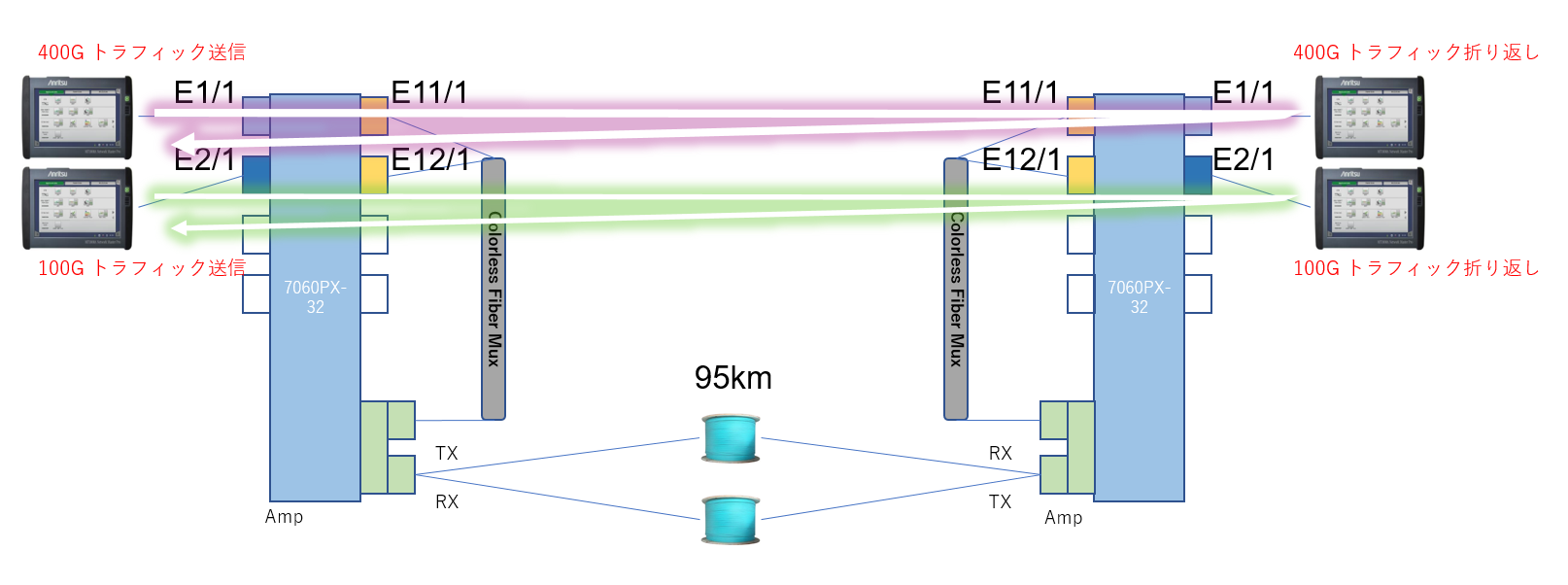

検証構成

上記コンポーネントを用いて、以下の検証構成を組んでみました。

400Gスイッチには2本のZRを挿入しそれぞれ異なる周波数を設定。(λ1,λ2)

ドラムファイバにて95kmのDCI区間を用意

λ1には400Gイーサネットトラフィックを印加

λ2には100Gイーサネットトラフィックを印加(※)

※本当はλ2にも400Gを印加したかったのですが、検証部材が不足していたためλ2側への印加トラフィックは100Gとなりました。

測定器

今回の検証はアンリツ株式会社様に測定器の提供及び技術支援を頂きながら実施しました。

検証に用いた測定器は以下になります。

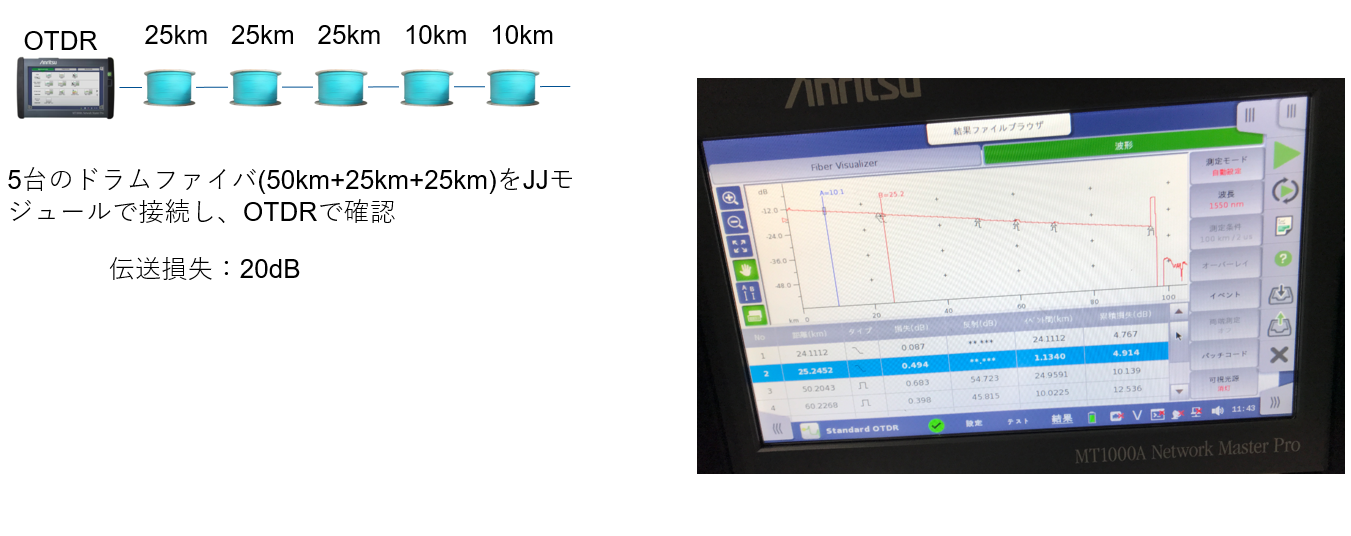

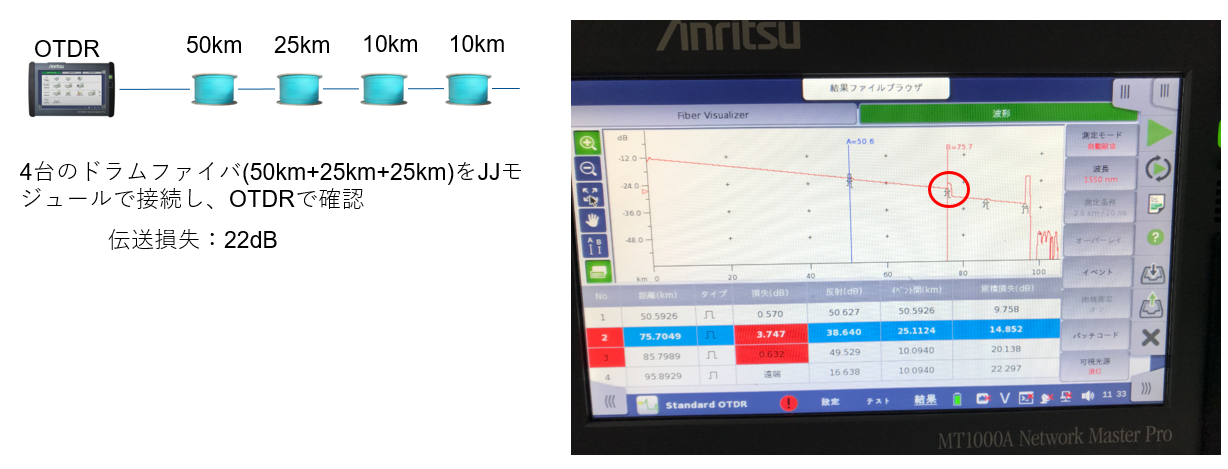

95km区間の用意

複数の距離のドラムファイバを以下のようにつなぎ合わせて送信用、受信用それぞれ95km区間を用意しました。

回線品質についてはOTDRを使い伝送損失や反射について問題がないかを確認しました。

送信用95km

問題なし

受信用95km

接続箇所で挿入損失が若干目立つ個所がありましたが、今回はこの回線品質で検証しています。

(端面クリーニングを実施しましたが状況変わらず)

測定器やドラムファイバを並べた検証風景

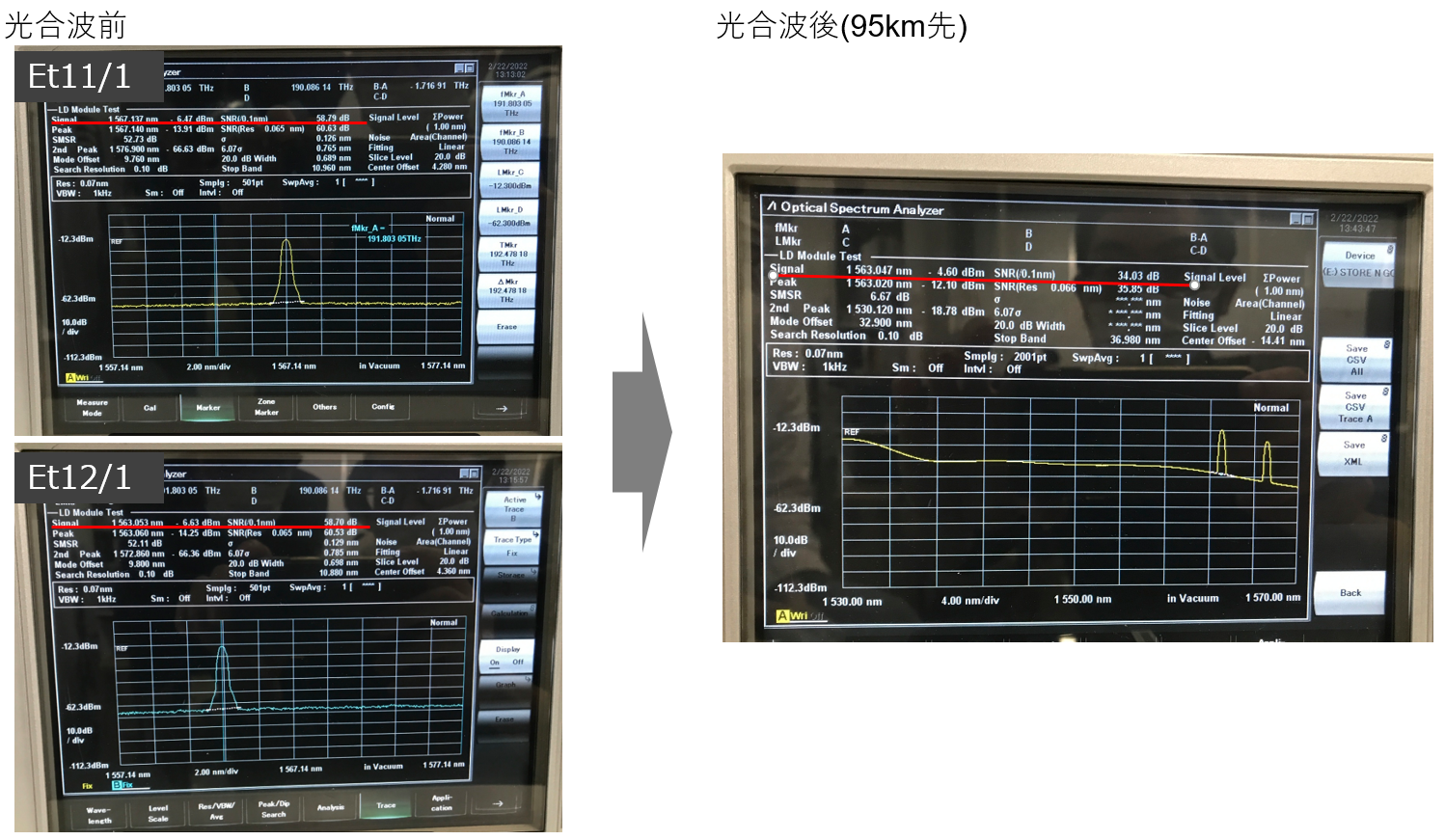

スペクトラムアナライザによる確認

スペクトラムアナライザを下図の〇に接続し、合波前の光信号と、95km先における合波後の光信号を覗いてみました。

Et11/1(400G-ZR)

設定周波数:191.3 THz (波長:1567nm)

光出力レベル:-6.47 dBm

Et12/1(400G-ZR)

設定周波数:191.8 THz (波長:1563nm)

光出力レベル:-6.63 dBm

出力された光信号は、光カプラ-スプリッタケーブルで合波され、アンプ(ブースター)で増幅されて95km先の対向装置に届きます。

対向装置側でもアンプ(プリアンプ)で受信した光信号は増幅され、光カプラ-スプリッタケーブルでは光信号をそのまま8分岐します。

分岐ケーブルの先には同じ光信号がコピーされているため、スペクトラムアナライザをつなぐと合波された光信号を確認することができます。

アンプにより信号が増幅されているため、95km先においても受光レベルは400G-ZRトランシーバの仕様範囲内に収まっていることを確認できました。

なお、スイッチOS側のshowコマンドでトランシーバのDOM(Digital Optical Monitoring)を取得することができるため、光信号の様々な情報(周波数、送受信レベル、OSNR、FEC etc)を確認することができます。

showコマンドの出力例

|

7060PX4-1#show interfaces transceiver dom Case temperature 63.00 C

Case temperature 61.00 C |

400G-ZRではDP16-QAMという変調方式を採用しており、FR4やDR4等の他の400GbEトランシーバで採用されているFEC(Forward Error Correction)に加え、独自のC-FECによるエラー訂正が必須となっています。

そのため、正常性を確認する上で光のパワーレベルだけでなく、FECの状態を上記出力にて確認しておくことが重要です。

トラフィック印加

光レイヤの正常性が確認できたところで、それぞれの波長にイーサネットトラフィックを流してみました。

400G印加 vlan10:E1/1 ,E11/1 →λ1

100G印加 vlan20:E2/1 ,E12/1 →λ2

フレームロスすることなく、400G及び100Gのワイヤレートでの通信を同時に行うことができました。

さいごに

今回、アリスタネットワークスの400Gスイッチを用いたDCIソリューションについての動作確認を行いました。

DWDM部分に関する設定は400G-ZRトランシーバへの周波数設定のみで利用することができるためとても簡単です。

トランスポンダをルータ(及びスイッチ)に組み込む構成はこれまでも存在していましたが、1BOXスイッチにWDM機能(トランスポンダ、MUX/DEMUX、アンプ)を詰め込んだ本ソリューションはDCIにおけるDWDM導入を容易するだけでなく、CAPEXやOPEXの大幅な削減が期待できます。

謝辞(Acknowledgments)

今回の検証を行うに当たり、機器の貸出し含め、諸調整、並びにサポート頂きましたベンダー各社に感謝申し上げます。

・本文中ARISTA社製品画像引用元:https://www.arista.com/assets/data/pdf/Datasheets/400ZR_DCI_Solution_Datasheet.pdf

Webからのお問い合わせはこちらから

ナレッジセンターを検索する

カテゴリーで検索

タグで検索