- ナレッジセンター

- 匠コラム

21世紀のMAN(Metro Area Network)伝送を振り返る

- 匠コラム

- BCP/バックアップ

- ネットワーク

ビジネス開発本部 第3応用技術部

第3チーム

松井 裕二

はじめに

21世紀に入り早20年。今回のコラムは趣向を変え、今世紀に弊社で取り扱ったオプチィカル伝送製品・技術について振り返ります。

この20年でSONET/SDH、RPR、CWDM/DWDM…と、MANを支える伝送需要にも少なからずと変化がありました。

今回は、MANを支えた伝送の基本にあるSONET/SDHについて振り返ります。

背景

1980年~90年代の通信は、電話回線やISDNが主流で、企業向けには専用線(64kbps~6Mbps)を使い、データ系のトラフィックはATMやTDMと言った技術を使って、通信キャリアがサービスを提供していました。

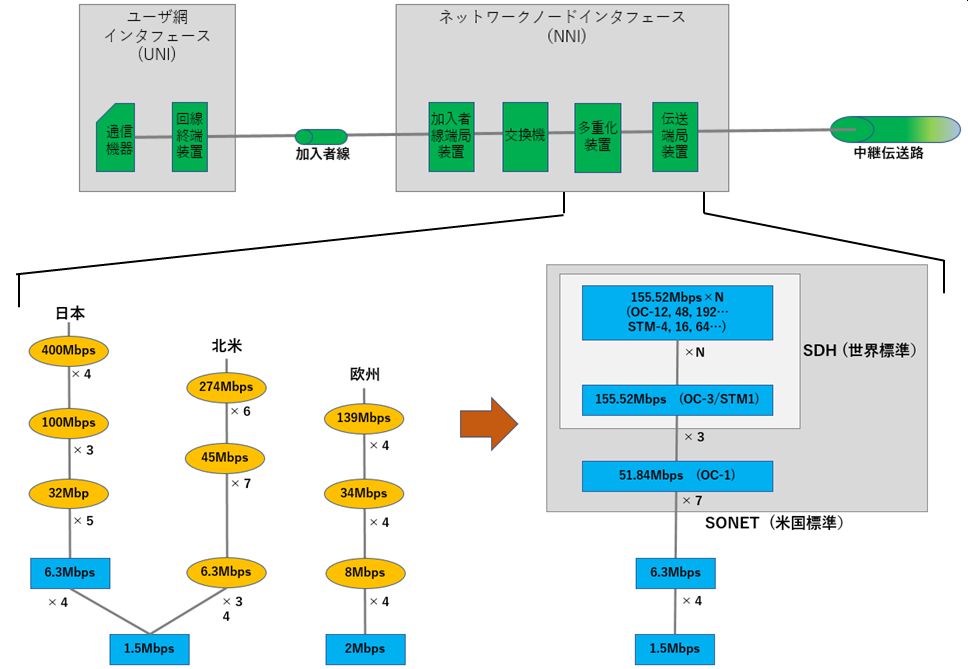

1989年に標準化されたSDH(北米ではSONET)により多重化技術が統一化されます。

音声や1.5Mbps, 6Mbpsといったデータを統一した仕様で段階的に束ねることができるようになり、経済的な伝送網が構成できるようになりました。

図1 SONET/SDHの統一ハイアラーキーとインタフェース規定点

2001年にNTT東日本・西日本に対してダークファイバーの開放義務付け制度が施行されます。

これを機に、一般企業がダークファイバーの芯線を借用することが可能となり、ビジネスユーザが集中する都市部では、Metroエリア(半径60km程度)をターゲットとする事業者の参入もあり、企業が自ら専用のネットワークを検討する動きが起こりました。

この動向に対して弊社では、シスコ社のONS15454マルチサービス プロビジョニング プラットフォーム(写真参照)にて、自営でネットワークを構築されるお客様に応えてまいりました。

図2 Cisco ONS15454マルチサービス プロビジョニング プラットフォーム

(写真 Cisco社 HPより<https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/optical-networking/ons-15454-series-multiservice-provisioning-platforms/index.html>)

この製品は、通信キャリアのバックボーンで採用されているSONET/SDH技術を用いた伝送装置であり、信頼性において不足はありません。

また、それまで機能別に提供されていた装置(※)が、一筐体に集約してコンパクトに提供できる製品でした。

※回線集約を実現する装置(TM)、回線振り分けを実現する装置(XC)、トラフィックを分岐挿入してリング構成を実現する装置(ADM)などを1筐体に集約

SONET/SDHの特徴

SONET/SDH技術の特徴について整理します。

1.世界統一された同期インタフェース

=>全て同期化されている為、多重化されている情報を低速に分離せずに直接アクセスできる。

国際間での網間接続が統一されたインタフェース(155.52Mbps)で可能となる。

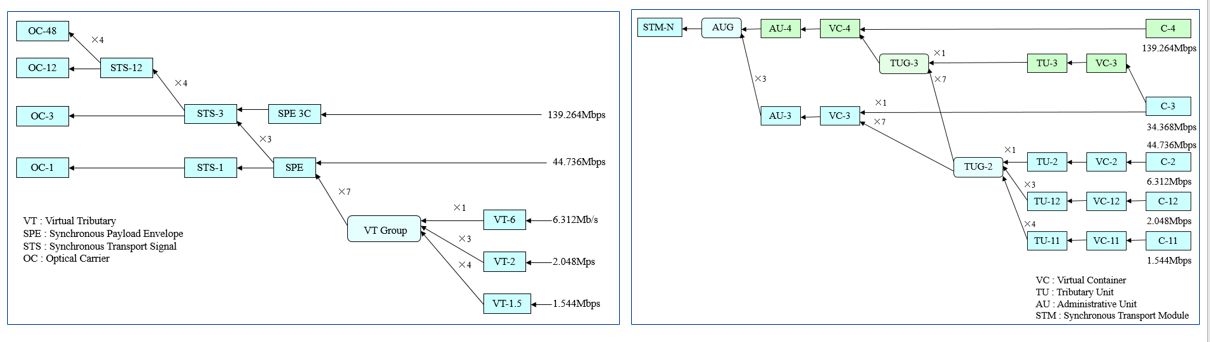

2.各種情報の柔軟な多重化が可能

=>音声情報から高速データ情報まで多重化できる。

当時、日本では6.3Mbpsまでしか同期化されていませんでしたが、新しいディジタルハイアラーキーによってすべての速度で同期化された。

3.運用保守性に富んだインタフェースと階層化

=>伝送信号(フレーム)の約1割を運用保守情報に割り当てている。

図3 SONET/SDHの多重化構造

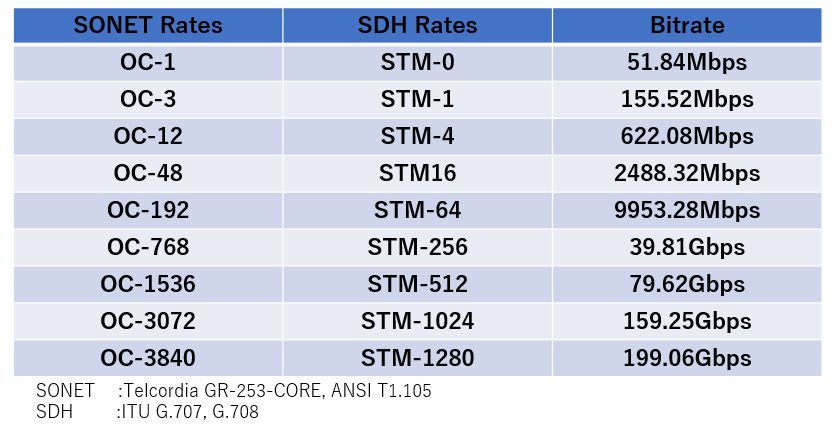

図4 SONET/SDH Bitrate

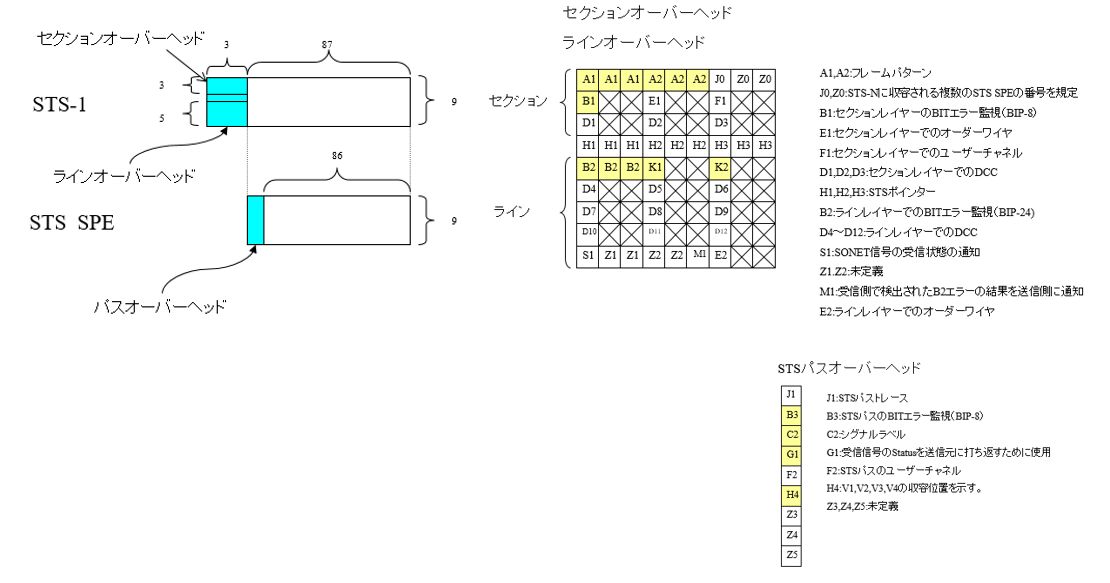

特徴の3つめ、運用保守性に富んでいる点について少し触れます。

伝送フレームにはOH(オーバーヘッド)と呼ばれる運用保守を効率的に行う信号が埋め込まれており、伝送ネットワーク区間と関係があります。

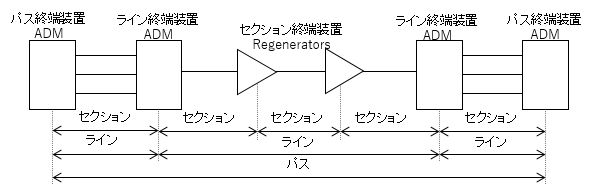

図5にSONETのセクション、ライン及びパスの規定、図6にSONETフレームとOH構造について示しています。

伝送網は、セクション、ライン、パスと区間ごとに階層化されます。

OHには伝送フレームを管理する様々な情報が割り当てられており、セクション、ライン、パスと階層化された区間の信号を監視します。

回線警報やエラー情報は、セクション、ライン区間で終端され、パスは終端せずに透過します。

これにより、どの区間でトラブルやエラーが発生しているのかを切り分けることができ、スムーズな運用ができるようになっています。

反面、伝送フレームの約1割がOHに割り当てられる為、帯域の使用効率で見た場合は、非効率な点の指摘もありました。

図5 SONETのセクション、ライン及びパスの規定

図6 SONETフレームとOH構造

図7 SONET回線警報について

このほか、対障害性に応える網切替(1+1, 1:n, BLSR, UPSR)や警報転送の仕組みなど、運用保守性に長けている点がSONET/SDHの特徴と言われています。

現在、SONET/SDHのインタフェースについては、200G(OC-3840/STM-1280)まで規定されてはいますが、製品化されているのは40G(OC-768/STM-256)までであり、それ以上の帯域伝送にはOTN(Optical Transport Network)技術が利用されています。

OTNは、波長多重(WDM)通信に適した波長パスや誤り訂正などの概念を揃えており、同期インタフェースのSONET/SDHや非同期インタフェースであるEthernetのトラフィックを効率良くカプセル化して伝送することができるからです。

まとめ

現在のMANは、高速大容量化が可能なWDMやOLS(Open Line System)によるものが多くなっています。規格制定から30年経過した今でもSONET/SDHインタフェースとの接続要求はあります。

市場では400G Ethernet製品の導入も始まろうとしていますが、レガシー技術となりつつある伝送の基本について振り返ってみました。

尚、本コラム中に出てきた他のMAN技術については、別の機会で紹介します。

用語説明

- SONET(Synchronous Optical Network):

北米規格のSDH。SHD標準化より前に、Bellcore(現Telcordia Technologies)を中心に米国において検討が進み、ANSI(American National Standards Institute)によって標準化された。SDHの基本速度の1/3である52Mbpsを基本とする独自のハイアラーキーを定める。

- SDH(Synchronous Digital Hierarchy) :

1988年にITU-T(the International Telecommunications Union - Telecommunications Standardization Sector)によって標準化。156Mbpsを基本速度とし、その整数倍(156M×N)を伝送すべき速度と定める。

- RPR(Resilient Packet Ring) :

2004年にIEEE 802.17にて規定されたパケットベースのトラフィックをリングトポロジ上で効率良く伝送するための技術規格。

- BLSR(Bidirectional Line Switched Ring) :

SONET/SDHでのリングトポロジに於ける網切替技術のひとつ。ライン単位で切替を行う。帯域の半分をWorking、残りの半分をProtectとして割り当てる。

- UPSR(Unidirectional Path Switched Ring) :

SONET/SDHでのリングトポロジに於ける網切替技術のひとつ。パス単位で切替を行う。送信側はWorking、Protectの両方へ信号を送出。受信側で信号を選択する。

- OTN (Optical Transport Network) :

2001年にITU-T G.709で規定された光伝送技術.OHをもつフレームにクライアント信号を収容し高信頼にデータを伝送する技術。

参考文献

- Telcordia GR-253-CORE Synchronous Optical Network (SONET) Transport Systems : Common Generic Criteria

- ITU-T Recommendation G.707 Network node interface for the synchronous digital hierarchy (SDH)

- わかりやすいSDH/SONET伝送方式(オーム社)

- やさしいディジタル伝送(オーム社)

関連コラム

- Road to 100G - 100G の現状

- Road to 100G - 100Gインフラを導入するメリット

- Road to 100G -100G 高信頼性の実現、冗長技術について

- Beyond 100G をめざすオプティカル技術

- Beyond 100G 光通信を支えるオプティカル技術

- WDM光伝送装置の新しいコンセプト Open Optical Line System(OOLS)とは?

- ファイバからの盗聴を防止する光トランスポート暗号化技術

- クラウドネットワーキングのインフラとして、改めて注目を浴びるIP over WDM

- Metro DCIの新しいスタイル

- Metro DCIをシンプルに

執筆者プロフィール

松井 裕二

ネットワンシステムズ株式会社 ビジネス開発本部

第3応用技術部 第3チーム所属

通信機メーカにて、NTT向け、官民需向け伝送ビジネスのシステム設計業務に従事

ネットワンシステムズ入社後、オプティカル製品(SONET/SDH、RPR、WDMなど)の評価、検証及び案件技術支援を担当

・ADVA Certified Expert

・監理技術者

Webからのお問い合わせはこちらから

ナレッジセンターを検索する

カテゴリーで検索

タグで検索