- ナレッジセンター

- 導入事例

ネットワンシステムズとの「共創」で

デジタルツインの可能性を検証

技術者の業務を変革する2つの活用法を構想

- 導入事例

| お客様名 | 株式会社オプテージ |

|---|---|

| 導入事例 | 共創ワークショップ |

| 印刷用データ | PDFファイルで表示(1,011KB) |

オプテージは、限られた技術者のリソースを新規事業に向けたチャレンジなどにシフトさせたいと考えている。期待を寄せているのがデジタルツインだ。しかし、社内には十分な経験やノウハウがない。そこで同社がパートナーに迎えたのがネットワンシステムズである。ネットワンシステムズは、双方からアイデアや意見を出し合い、共に活用方法を検討していく「共創プロジェクト」の立ち上げを提案。プロジェクトを通じて大きな効果が期待できる2つの業務をピックアップした。

技術者たちを新規事業に向けた

チャレンジにシフトさせたい

法人、個人のお客様に対して、電話やインターネットを中心とする電気通信サービスを提供するほか、企業に対しては情報システムの開発、運用、保守業務の受託サービスなども提供しているオプテージ。ビジネスや暮らしに欠かせない通信インフラを担っていることから、24時間365日にわたり安定かつ信頼性の高いサービスを提供することを重視している。また、社会全体で進むDXへの貢献も強く意識しており、5G、AI、IoT、マルチクラウドなど、最先端技術の活用にも積極的に取り組んでいる。

このような事業の根幹を担っているのがネットワーク設備、ITインフラ、ファシリティなど、専門スキルを持つ多くの技術者たちである。「設備の工事やメンテナンス、トラブル時の原因究明と解決。システム開発や運用、様々な役割を持つ技術者がおり、社員の約半数を占めています。しかし、人手不足や技術者に対する需要の高まりなどから技術者の採用や育成が難しくなってきています」とオプテージの高橋 和宏氏は話す。

そこで、同社が考えたのが技術者たちの業務の高度化である。「今より少ない人数や工数で既存の業務を行えるようにし、できるだけ技術者を新規事業に向けたチャレンジなどにシフトさせたいと考えました」と高橋氏は続ける。

注目したのがデジタルツインである。デジタルツインとは、サイバー空間に現実の環境を再現する技術。例えば一部の製造業は、生産ラインのデジタルツインを構築し、現実の生産ラインを動かすよりも少ない時間とコストでシミュレーションや予測を行い、生産計画の最適化などに役立てている。他にも建築、物流、医療など様々な分野でデジタルツインの活用が進んでいる。

アイデアや意見を出し合い

共に新しい価値を創る

デジタルツインをどのように活用するのが効果的か──。同社は、ネットワンシステムズと共に可能性を検討し、構想を立てることにした。「残念ながら当社には、デジタルツインに関する知見が実装レベルに達していませんでした。パートナーの支援が不可欠と考えていたところ、ネットワンシステムズが、イノベーションセンターであるnetone valleyで、すでにデジタルツインの検証に取り組んでいると聞き、支援をお願いしました」と高橋氏は言う。

依頼を受けたネットワンシステムズは、システム構築や検証など、部分的なサポートではなく、構想策定からシステム化まで、共にアイデアや意見を出し合いながらプロジェクトを進める「共創」を提案した。

「ネットワンシステムズは『ネットワークの力で、世界に創造力を』をデジタルイノベーションのコンセプトに掲げています。それを実現するには、ネットワンシステムズ自身がネットワーク分野以外の知見を蓄積すること、そして、多くの企業や人々と互いの強みを持ち寄り、共に新しい価値を創っていくことが重要だと考えています。オプテージ様の持つ電気通信事業者としての業務知見と、ネットワンシステムズが持つデジタルツインに関するアセットなどを持ち寄ることで、技術者不足という日本の社会課題の解決に貢献できるのではないかと考え、ネットワンシステムズの共創プログラム『netone Co-Creation』を活用したプロジェクトの立ち上げを提案しました」とネットワンシステムズの平山大志は話す。

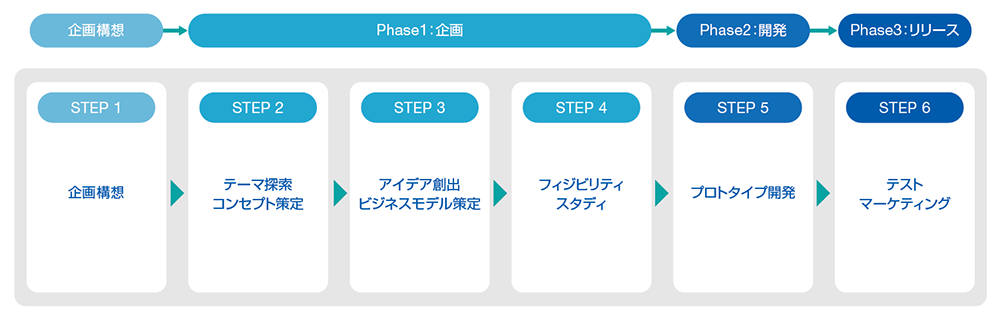

共創プログラムの大きな流れ

2つの業務をピックアップ

効率化や属人性の解消を期待

両社は参加メンバーを2つのチームに分け3回のワークショップを開催。「業務課題を抽出して、その業務のありたい未来を描き、それを実現するためのアイデアを共に考えました。ファシリテーションは、外部のトレーニングなどを受けて専門スキルを身につけたネットワンシステムズの社員が務めました」とネットワンシステムズの嶋形 直樹は説明する。

様々な意見を出し合い、議論を尽くした結果、両社はデジタルツインによる効率化が期待できる2つの業務をピックアップした。

1つ目は、通信機器などの設備を収容する局舎の可視化だ。「局舎の中に新しいラックを設置したり、電源や空調の設備を増強したりする場合は、図面を見ながら大まかな計画を立て、最終的には担当者が現地に足を運び、柱の位置や天井高、広さなどを目で見て、最終的に判断しています。この局舎内の確認をデジタルツイン上で行えるようにして、移動などの工数を削減できるのではないかと考えました」とオプテージの西馬 荘一朗氏は言う。センサーも駆使すれば、広さだけでなく温度なども可視化できる。

もう1つは、データセンターなどの建物内の電気システムの管理である。「建物内の電気の流れは、線と記号による単線結線図で示すのですが、この図を読むには電力工学の知識が必要。さらにシステムの構成も非常に複雑になっており、変更を行った際の影響範囲の把握などは、一部のベテランに頼り切っています。デジタルツイン上に電気システムを再現し、シミュレーションなどを行えるようにすれば、業務の難易度を下げて業務の属人性を解消できるのではと期待しています」とオプテージの松木 浩平氏は話す。

現在、両社はプロトタイプの開発など、次のステップに向けた計画を立てているが、デジタルツインに対する漠然とした期待を、ここまで具体的にできたことは大きな前進だと捉えている。

「ネットワンシステムズは、わざわざオプテージの局舎やデータセンターに足を運び、業務や課題を肌で感じてくれました。まさに『共創』を感じました」と西馬氏は言う。また松木氏も「ネットワンシステムズはネットワークの会社という印象でしたが、イメージは完全に覆りました。様々な先進技術の活用にチャレンジしており、DXに貢献するという強い意志が本当に心強かった。これからも何かにチャレンジする時には、真っ先に頭に思い浮かべると思います」と続ける。

両社の共創がさらに前進し、ソリューションとして完成すれば、同様の課題を抱える多くの企業の課題解決にもつながる。「ビジネスを創出するパートナーとして、ネットワンシステムズと二人三脚で取り組んでいきます」と高橋氏は語った。

株式会社オプテージ

https://optage.co.jp/

「私たちは、独創的な発想と先進の志、そしてまごころで“一人ひとりが豊かに生きる未来”の実現に挑みます」を企業理念に据えて、電気通信事業や有線一般放送事業、小売電気事業などを展開。

お問い合わせ

Webからのお問い合わせはこちらから

ナレッジセンターを検索する

カテゴリーで検索

タグで検索