- ナレッジセンター

- 匠コラム

無線端末(PC)の送信電力の最大変化範囲を実験的に確認 ~IEEE802.11axの新世界を、11ac対応の無線端末(PC)の現世から想像してみる~

- 匠コラム

ビジネス開発本部 第1応用技術部

第1チーム

松戸 孝

本コラムでは、5GHz帯で利活用している私の無線端末(ノート型PCに内蔵されたIEEE802.11ac Wave1対応の無線LANモジュール(Intel Dual Band wireless-AC7265))の送信電力の最大変化範囲を簡易な実験によって確認した結果について述べています。そしてその実験結果を考察して、新規約IEEE802.11axで採用された新技術である「上り回線マルチユーザ伝送」を確実に安定して運用できる機会がどうなるだろうか?、と想像(推測)しています。

(1)動機

2020年6月頃に策定完了予定の無線LANの新しい規約のIEEE802.11ax(以下11axと記載します)は、無線端末や無線LANアクセス ポイント(以下APと記載します)の数が増加した高密度・稠密な状況でも快適に無線LAN通信できるように複数の高度な技術が駆使 されています。その中の1つが、MU-MIMOやOFDMAにおける上り回線マルチユーザ伝送(以下UL-MU伝送と記載します)技術です[1]。

UL-MU伝送技術とは、複数の無線端末が、同一周波数チャネルで、かつ、同一時刻に、1台のAPへ上り回線として伝送する技術です。従来システムでは、同一周波数チャネルで、かつ、同一時刻に、1台のAPへ上り回線として伝送することが可能なのは、1台の無線端末だけでしたが、11axでは新たにUL-MU伝送が可能となりました(例えば、関連記事[2]の図1(a)(b)(c)をご参照)。日本史で学んだ聖徳太子は、複数の人からの話を同時に聞き分けることができたという伝説がありますが、UL-MU伝送の場合、11ax対応のAPは複数の無線端末に対して、その聖徳太子のようにふるまうことになります。

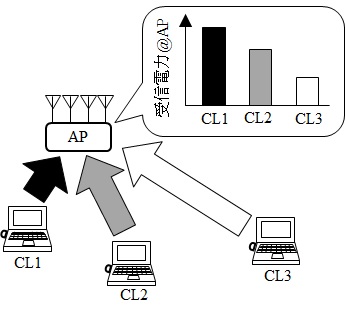

しかしながら、さすがの聖徳太子も大小様々の声の大きさで複数の人から同時に話されたら、小さな声の人の話は、大きな声の人の話につぶされてしまい、聞き取ることが困難となりましょう。11ax対応のAPの場合も、同様です。例えば、図1に示すように、APに近い距離の無線端末からの受信電力は、遠い距離の無線端末からの受信電力より大きいことが通常です。APにおける各無線端末の受信電力に格差が発生している状態では、UL-MU伝送において、確実で安定した通信が困難になる可能性があります[3]、[4]。

図1. 上り回線マルチユーザ伝送(UL-MU伝送)のイメージ例。

送信電力制御が未実施の3台の無線端末(CL)から1台の無線LANアクセスポイント(AP)へのUL-MU伝送の場合。関連記事[1]資料48-2-2の図4.2.3.2を参照して本コラム用に筆者にて作図。

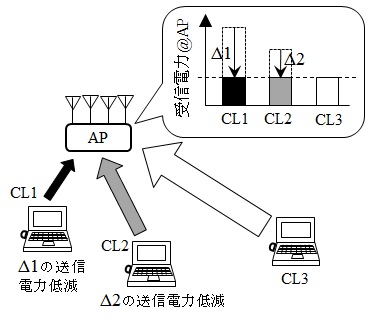

従って、11ax規約の UL-MU伝送を確実に安定して運用するためには、APにおける各無線端末の受信電力を揃える(等しくする)必要があり、その対処として各無線端末は送信電力を低減する制御を実施します。例えば、図2に示すように、APにおける受信電力が大きい無線端末CL1は、その無線端末CL1から送信する電波の送信電力をΔ1だけ低減します。その結果、APにおける無線端末CL1の受信電力もΔ1だけ低減することになり、その低減後の受信電力は、APにおける受信電力が小さい無線端末CL3の受信電力に揃える(等しくする)ことができます。無線端末CL2の場合も同様です。

図2. CLで送信電力制御を実施の場合のUL-MU伝送のイメージ例。

3台のCLの内、2台のCLで送信電力の低減を実施して1台の APへのUL-MU伝送の場合。関連記事[1]資料48-2-2の図4.2.3.2を参照して本コラム用に筆者にて作図。

但し、11axのUL-MU伝送における実際の運用環境では、1台のAPに複数の無線端末が接続している状況は、様々な状況が発生すると予想されるので、無線端末で送信電力を低減する範囲は、どのくらいが現実的に妥当であるかは不明です。そこで、その範囲の目安を探るための基礎検討が実験的に実施されています[5]。

ここで、ふと思ったことは、「5GHz帯で利活用している私の無線端末(ノート型PCに内蔵された11ac Wave1対応の無線LANモジュール(Intel Dual Band wireless-AC7265))の送信電力は、手動で5段階の変化が可能になっているけれど、11ac Wave1対応時点の無線端末として、その送信電力の最大変化範囲は、どのくらいなのだろうか?」でした。そこで、私の無線端末の送信電力の最大変化範囲を簡易な実験によって確認しました。

(2)実験方法

実験の際には、無線端末とAPの各位置は固定しています。無線端末の送信電力を最小値に設定した場合のAPにおける受信電力(Smin)と、同送信電力を最大値に設定した場合のAPにおける受信電力(Smax)の差ΔS(=Smax-Smin)が無線端末の送信電力の最大変化範囲と等価であると理解できます。

そこで、次の手順で、簡易な実験を実施しました。なお、実験に使った5GHz帯の3台のAPは、シスコシステムズ社製の11n対応のAIR-CAP2602I-Q-K9 であり、屋内天井面の私から見える面に設置されています。また同APは、同社製の無線LANコントローラ(以下WLCと記載する)AIR-CT5508-K9によって制御されています。

(Step1) Sminを測定するために、無線端末の送信電力を最小値(レベル1)に設定します。

(Step2) 第1番目のAP(チャネル番号36)へ接続します。

(Step3) WLCのCLIを使って、APから無線端末へLinktestコマンドを送信します。Linktestとは、シスコシステムズ社製の無線LANコントローラに具備するAPと無線端末間の通信品質を測定するための方法です[6]。

(Step4) Linktestコマンドの応答結果の中に含まれる上り回線、即ち、APで受信した無線端末の受信電力を記録します。

(Step5) (Step3)から(Step4)を3回実施して、その3回の平均値[7]をAPにおける無線端末の受信電力であると定義します。

(Step6) 次に、Smaxを測定するために、無線端末の送信電力を最大値(レベル5)に設定します。

(Step7) (Step2)から(Step5)を実施します。

(Step8) APにおける無線端末からの受信電力の差ΔS(=Smax-Smin)を計算し、それを無線端末の送信電力の最大変化範囲であると理解します。

(Step9) (Step2)で第2番目のAP(チャネル番号44)へ変更して、(Step1)及び、(Step3)から(Step8)を実施します。

(Step10) (Step2)で第3番目のAP(チャネル番号56)へ変更して、(Step1)及び、(Step3)から(Step8)を実施します。

(3)実験結果

3つの各APにおける無線端末からの受信電力の差ΔS(=Smax-Smin)、即ち、無線端末の送信電力の最大変化範囲は、次に示す値になりました。受信電力は、屋内事務所環境における電波伝搬の際に様々な影響を受けていると考えられますが、ΔSは概ね同じ値になりました。

第1番目のAP(チャネル番号36)の場合のΔS:7dB

第2番目のAP(チャネル番号44)の場合のΔS:7dB

第3番目のAP(チャネル番号56)の場合のΔS:8dB

上記3つのAPの場合のΔSを平均[7]すると、無線端末の送信電力の最大変化範囲は、7dB であると理解できます。

(4)考察

上記の実験結果から、5GHz帯で利活用している私の無線端末(ノート型PCに内蔵された11acWave1対応の無線LANモジュール(Intel Dual Band wireless-AC7265))の送信電力の最大変化範囲は7dB であると理解できました。この送信電力の最大変化範囲という視点は、無線端末(PC)が11ac対応でも11ax対応でも共通に議論可能な性能です。そこで、実験で判明した11ac対応の無線端末(PC)の送信電力の最大変化範囲の視点から新規約11axの新世界を、少しだけ想像(推測)してみましょう。

例えば、関連記事[5]の図9の横軸の-7dBから0dBの範囲に着目します。送信電力の最大変化範囲が7dBである2台の11ax対応無線端末が(同図9の○印に着目)、11ax対応APに接続してUL-MU伝送を確実に安定して運用できる機会の発生確率は約50%以下である(縦軸の累積確率が約50%から100%の間に対応)と理解できます。これは、2回に1度は、UL-MU伝送ができない状況が発生することを意味します。また、同7dBである無線端末が3台の場合は(同図9の×印に着目)、同発生確率は約20%以下に低下し(=5回に4度は、UL-MU伝送ができない状況が発生)、さらに同7dBである無線端末が4台の場合は(同図9の△印に着目)、同発生確率は約10%以下に低下する(=10回に9度は、UL-MU伝送ができない状況が発生)と理解できます。無線端末の送信電力の最大変化範囲が7dB程度では、新規約11axにおけるUL-MU伝送を確実に安定して運用できる機会は、少なくて、性能不足かもしれません。

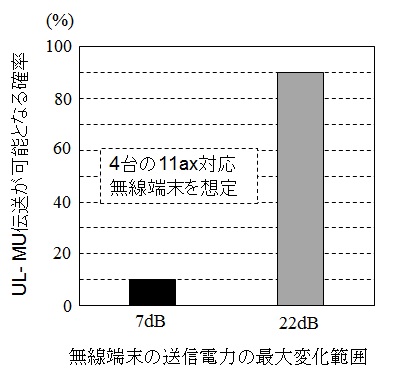

もしも同機会を増加させるためには、例えば、約90%以下の確率でUL-MU伝送を実現するためには(=10回に9度は、UL-MU伝送ができる状況が発生)、関連記事[5]の図9または図6の縦軸の10%から100%の範囲に着目します。この場合、4台の11ax対応無線端末の送信電力の最大変化範囲は、約22dBは必要になると理解できます。図3には、4台の11ax対応無線端末の場合について、その送信電力の最大変化範囲と、同端末がUL-MU伝送できる機会の発生確率の関係を示しています。

図3. 4台の11ax対応無線端末の送信電力の最大変化範囲と、同端末がUL-MU伝送できる機会の発生確率の関係。

本実験結果と関連記事[5]を参照して想像(推測)した状況。

従って、新規約11axにおけるUL-MU伝送を確実に安定して運用できる機会を増加させるためには、新規約11axに対応した無線端末の送信電力の最大変化範囲は、11ac時代よりも大きな仕様(例:4台の11ax対応無線端末を想定した場合、22-7=15dB、即ち約32倍大きい[7]仕様)が必要になると想像(推測)できます。11axのUL-MU伝送における実際の運用環境では、1台のAPに複数の無線端末が接続している状況は、様々な状況が発生すると予想されます。その様々な状況に、柔軟、かつ、適切に対応するためには、11ax対応の無線端末の送信電力の最大変化範囲は、大きいことが望ましいでしょう。つまり、11ac時代に比べて、より高性能な11ax対応の無線端末が必要になると想像(推測)できます。

まとめ

5GHz帯で利活用している私の無線端末(ノート型PCに内蔵された11acWave1対応の無線LANモジュール(Intel Dual Band wireless-AC7265))の送信電力の最大変化範囲を簡易な実験によって確認した結果、7dBであると理解できました。

そして、この実験結果を用いて関連記事[5]を参照することによって、新規約11axにおけるUL-MU伝送を確実に安定して運用できる機会がどうなるだろうか?と想像(推測)してみました。

低価格ながらも、APと適切に連携動作ができて、送信電力の最大変化範囲を大きくとれて(例えば約20dB)、UL-MU伝送が確実で安定して可能となる11ax対応の無線端末(PC)が登場してくれることを期待しましょう。

関連記事

- [1]総務省 情報通信審議会 情報通信技術分科会 陸上無線通信委員会(第48回), “資料48-2-2 委員会報告(案)「次世代高効率無線LANの導入のための技術的条件」,及び,資料48-2-3 委員会報告(案)「次世代高効率無線LANの導入のための技術的条件」(概要)”,2019年4月11 日, 参照 Aug.26, 2019.

- [2]松戸孝、 “とある技術者から無線LAN製品メーカ殿への手紙 ~聖徳太子の伝説と新規約IEEE802.11axの課題~ ” 、ネットワンシステムズ、 2019年7月19日、参照 Aug.26, 2019.

- [3]総務省 情報通信審議会 情報通信技術分科会 陸上無線通信委員会 5GHz帯無線LAN作業班(第13回), “5GHz作13-2 IEEE 802.11axにおける上りリンクマルチユーザ伝送(UL MU)を考慮した共用検討, 2018年12月7日, 参照 Aug.26, 2019.

- [4]服部武, “インプレス標準教科書シリーズ OFDM/OFDMA教科書”,インプレスR&D,2008年9月21日

- [5]松戸孝,丸田竜一, 植谷昌博,田中政満,山下聖太郎,宇都宮光之, 力石靖,”IEEE802.11ax規約の上り回線マルチユーザ (UL-MU)伝送における無線端末での送信電力制御の低減範囲を探るための実験的検討”, 第635回URSI-F会合, 2019年6月20日, 参照 Aug.26, 2019.

- [6]Cisco systems、”Cisco Wireless LAN Controller Configuration Guide, Release 7.6 Performing a Link Test”、参照 Aug.26, 2019.

- [7]松戸孝、 “第4回 無線LANの製品や技術の理解を助けてくれる便利な単位「dB(デシベル)」 ~実験的検討に挑戦!どこのメーカも具体的に示していない無線LAN製品におけるダイバーシチ受信の性能状況 その4~ ” 、ネットワンシステムズ、 2016年1月7日、参照 Aug.26, 2019.

執筆者プロフィール

松戸 孝

ネットワンシステムズ株式会社 ビジネス開発本部

第1応用技術部 第1チーム所属

無線LANの技術担当SEとして製品や技術の調査、検証評価、技術者の育成、及び、提案や導入を支援する業務に従事

・第一級無線技術士

・第1回 シスコ テクノロジー論文コンテスト 最優秀賞

・第2回 シスコ テクノロジー論文コンテスト 特別賞

・第3回 シスコ 論文コンテスト 特別功労賞

・第4回 シスコ テクノロジーコンテスト 審査員特別賞

Webからのお問い合わせはこちらから

ナレッジセンターを検索する

カテゴリーで検索

タグで検索