- ナレッジセンター

- 匠コラム

Cisco Enterprise SDN 管理ツール PI 3.0が実現してくれること

- 匠コラム

- ネットワーク

- 可視化

ビジネス推進本部 第1応用技術部

コアネットワークチーム

横溝 直樹

Cisco Systems社(以降Cisco社)では、エンタープライズネットワーク向けの製品群(ルータ、スイッチ、無線LANデバイス)を統合管理・監視する製品として、Cisco Prime Infrastructure をリリースしています。

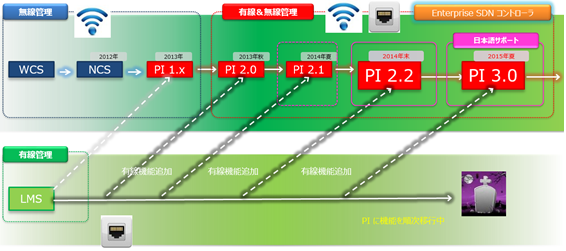

従来、Cisco社製の管理ツールとしては、有線LANデバイスと無線LANデバイスでそれぞれ別のツールが提供されていましたが、下図の通り、PI 2.0 以降、有線LAN管理の機能が順次追加され、最新のPI 3.0 ではほとんどの機能が統合されました。

これにより、これまで「有線LANは死活監視だけ」「有線LANと無線LANは別装置で管理・監視」などの状況から脱却してシンプルな運用管理・監視の実現が可能となりました。

ネットワンシステムズでは、Cisco社と連携し、リリース前のβ版テストへの参加や新機能のキャッチアップ、有線・無線LANの両デバイスにおける検証を早期に進めてきました。

このため、本コラムでは、弊社内の検証結果をベースに、PI 3.0 が実現してくれることを、一部の機能をピックアップしてご紹介します。

- 資産管理の見える化機能

- インベントリ情報のレポート

- EoS/EoLレポート

- システム構成の見える化機能

- トポロジーマップ

- アラーム/ログ/イベント

- 各デバイスステータス

- パフォーマンスグラフ

- 運用効率UPの機能

- コンフィグ管理

- OS管理

- コンプライアンス監査機能

- アプリケーションの可視化

- NBARとARTについて

- アプリケーションの識別

- アプリケーション性能の可視化

免責事項

本コラムでは、PI 3.0.2 を利用した際の検証結果を使用しています。(本文中の PI とはこのバージョンを利用した際のことを指しています。)

このため、ご利用される環境によっては、操作画面が異なる可能性があります。詳細な操作方法や挙動について保証するものではありません。参考情報としてご利用下さい。

資産管理の見える化機能

資産管理については、お客様から以下のような課題をお聞きする機会が多く、みなさんの中でも当てはまる項目があるのではないでしょうか。

- 機器の資産管理が確実にできておらず、どこに・何が・どれだけあるかを正確に把握できていない

- 自社に導入している機器の販売終了の時期・サポート終了の時期を知らない

- 機器とシリアルナンバーの管理表が100%正確ではない

- 機器管理は都度正確に実施しているが、自動化できていないため管理の工数が多大である

PI ではこれらの課題を解決するレポート機能があり、ここでは具体的な2つの資産管理レポート機能をご紹介します。

(1) インベントリ情報のレポート化

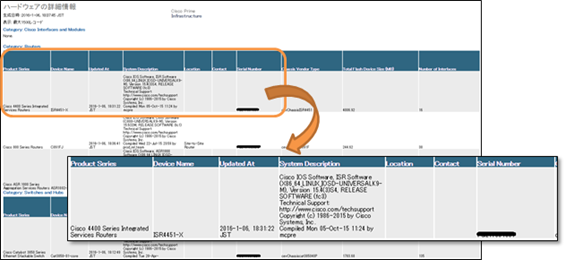

PI が管理しているデバイスのハードウェア情報やソフトウェア情報(動作しているIOSの情報)を一覧にしてレポート化してくれます。(以下、画面イメージ)

■ インベントリ情報のレポート①(「ハードウェアの詳細情報」画面を抜粋

ルータやスイッチ製品などはもちろんのこと、搭載しているモジュールやSFP、無線LANコントローラ(WLC)配下のアクセスポイント(AP)などの詳細情報もレポートとして出力させることが可能です。尚、図のようにブラウザ上で閲覧するだけでなく、CSV 形式のファイルとして出力させることも可能となっています。このため、従来Excelなどを利用している場合にも、容易に既存運用と連携させることができると考えます。

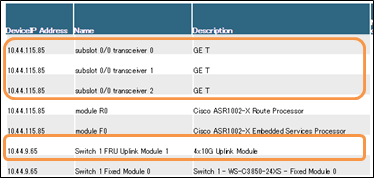

■ インベントリ情報のレポート②(「有線モジュールの詳細」画面を抜粋)

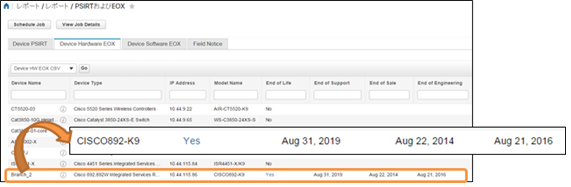

(2) EoS/EoL情報のレポート化

PI が管理しているデバイスの販売終了・サポート終了のアナウンスがでているかどうかが確認できます。さらにPSIRT情報(脆弱性)やField Notice情報の該当有無についても確認でき、それぞれ該当情報がある場合には、Ciscoサイトで公開している詳細情報へ移動できるURLも提供してくれます。

■ EoS/EoL 情報のレポート(「PSIRTおよびEOX」画面の抜粋)

これらの情報を元に、保持する資産の必要情報を含めて容易に整理し、管理することができます。製品のライフサイクル情報も一覧で取得できるため、計画的なマイグレーションの推進にも利用できます。

システム構成の見える化機能

ネットワークシステム構成の正確な状態把握も課題としてよく上がります。

PI では、デバイス単体の状態確認から、接続しているユーザの状態や他デバイスとの接続状況、統計情報をGUIから確認できる機能が提供されています。ここでは、3つの代表的なシステム構成の確認機能をご紹介します。

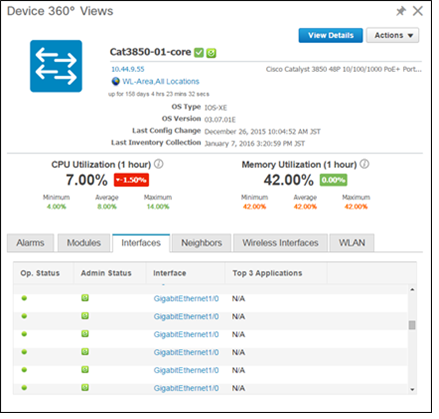

(1) 各デバイス・ユーザのステータスの見える化

PIでは、以下のようにデバイス毎やユーザ毎のステータスの確認が可能です。デバイスに関しては、機器種別、CPU/メモリ使用率、アラーム情報、モジュール情報など現在のデバイスの状態を1つの画面の中で把握できるようになっています。さらに統計情報も確認できるため、状態変化や履歴を追うことも可能です。

■ 該当デバイスのステータス概要(「Device 360°Views」画面の抜粋)

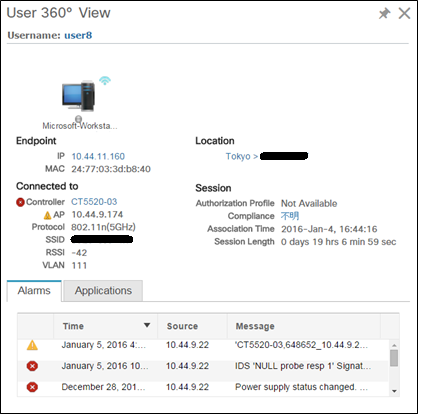

ユーザに関しては、機器種別、接続先アラームなどの情報が確認可能です。これらの情報は、無線LANコントローラ経由で取得したものとなります。このようにエンドポイントのデバイスの監視も、ネットワーク機器と合わせて実施することができるようになっています。

■ 該当ユーザのステータス概要(「User 360°View」画面の抜粋)

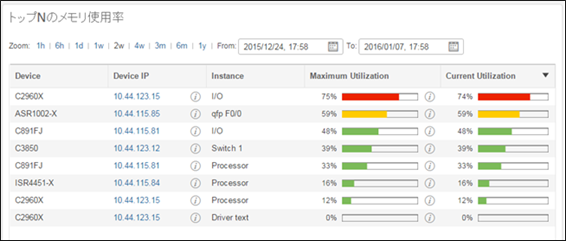

(2) デバイスのパフォーマンス統計情報

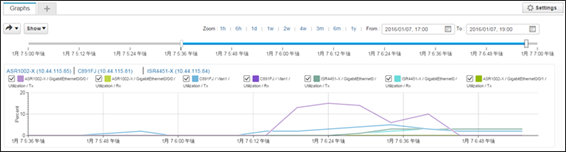

現在最新のPI version 3.0より複数のデバイスのCPUやメモリ使用量、インターフェイスのトラフィック量の統計情報をグラフ化(折れ線グラフ)する機能が実装されました。

従来は、以下のように特定の期間における値を表示させることが可能でした。

■ 登録されているデバイスのパフォーマンス(「Top Nのメモリ使用率」画面の抜粋)

しかし、これだとどのポイントで負荷が高くなったのか、どのくらいの期間で負荷が高かったのかを確認するのが難しいです。その課題をクリアするため、統計情報をグラフ化することができるようになり、以下のように視覚的に状況を把握することが容易になりました。さらに期間の指定も簡単に操作できるため、障害発生時など、トラブルシュートに必要なポイントの調査がしやすくなっています。

■ 特定デバイスのパフォーマンスの統計情報(「パフォーマンスグラフ」画面の抜粋)

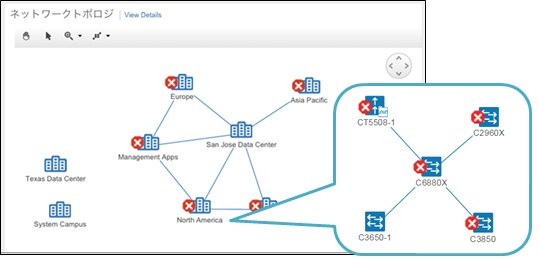

(3) トポロジーマップによる有線ネットワークの見える化

PIでは、有線ネットワークにおける物理配線状態を以下のようなトポロジーマップとして表示させることができます。以下の図のように各デバイスのロケーションやグループ毎にまとめることもできますが、もちろん、デバイス毎の接続状態や障害アラーム情報などを表示させることも可能です。

これにより、ほぼ自動で視覚的にネットワークの構成および状態を容易に把握することができるようになりました。ただし、本機能自体は、まだ実装されたばかりでもあるため、トポロジーの状態をリアルタイムに更新ができないなど、改善してほしい点もあり、今後のアップデートに期待をしています。

■ トポロジーマップの表示(「ネットワークトポロジ」の抜粋)

作業ミス削減にもつながる運用効率UPの機能

多数のデバイスを運用している管理者の方にとって、設定の変更、OS バージョンアップの作業は、作業中のミスを減らし、効率化が必須課題となっています。PI では、これらの課題を解決するため、コンフィグ情報の管理だけでなく、自動的に複数機器への設定変更やバージョン変更の実施、GUIによる簡易的な設定変更の実施が可能となっています。

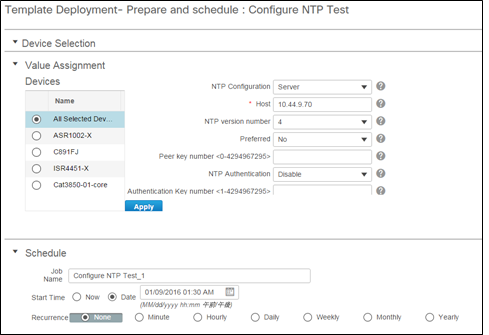

(1) テンプレート機能を利用した設定変更の効率化

PIでは、デバイスに適用する設定をテンプレート化することが可能で、運用者はGUIの画面で設定変更を行うことができます。テンプレートは標準で多数用意されていますが、それぞれカスタマイズや新規での作成が可能となっています。さらに複数のデバイスへの同時適用も可能で、適用のタイミングも制御することができます。

■ CLI テンプレートを利用した設定の適用(「Configure NTP」の利用画面の抜粋)

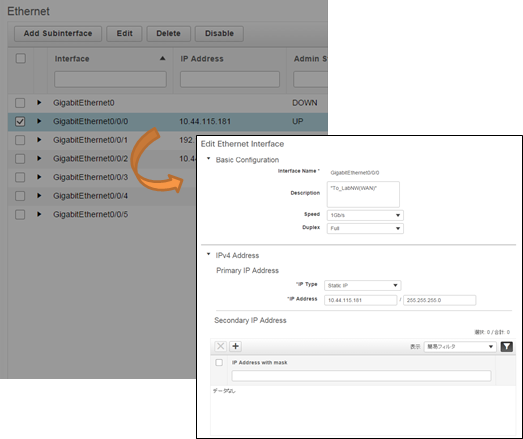

(2) GUIを利用した設定変更の効率化

PIでは、特定の基本的な設定に関してはブラウザ(GUI)より簡易的な設定変更が可能です。例えばインターフェイスの設定変更やVLAN、ACL 等の追加・削除が利用できます。

このように機能によって設定変更の方法が複数用意されているのは、様々な利用者に対応できるため、管理者はより使いやすい方法を選択し、設定変更が実行できます。

■ GUIによる簡易な設定変更(「Interfaces > Ethernet」の設定変更画面の抜粋)

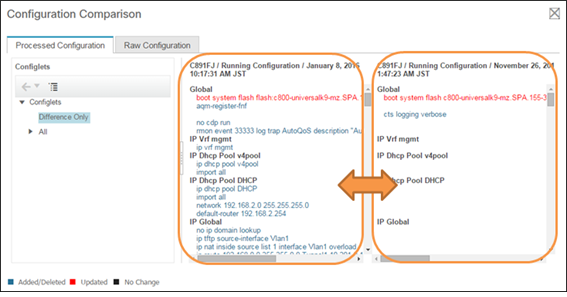

(3) コンフィグの管理

PIでは、各デバイスのコンフィグ管理が可能で、具体的には、コンフィグを世代管理することができ、そのデータを元にコンフィグ差分比較の機能も提供されています。

尚、デバイスのCLI上で設定変更がされた場合にも、syslog をトリガーにPIはコンフィグ情報を自動的に取得してくれます。

従来、コンフィグファイルを整理し、別ツールにて差分確認をしていた方にとっては、1つのツール上でコンフィグの保管と変更が把握できるため、管理負荷の軽減につながります。

■ コンフィグの管理(「Configuration Comparison」画面の抜粋)

(4) OS の管理

PIでは、IOSやIOS-XE などデバイスのOS の管理も可能です。OSファイル自体をPIに置き、各デバイスに対してバージョンアップやダウンを実施することができます。他機能と同様に、スケジュールの制御や複数機器への適用が可能となっています。

これにより、1つのGUIによる操作で複数機器へのバージョン変更が実行できるため、対象機器が多ければその効果は大きくなります。

コンプライアンス監査機能

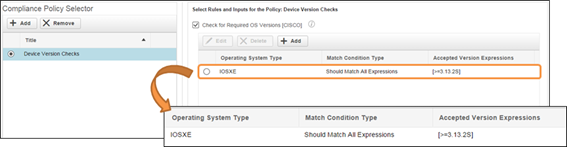

ここまで資産管理やシステム管理、コンフィグやOSの管理についてご紹介してきましたが、本機能はこれらの情報を元に、運用者が定義したポリシィに違反したデバイスがないかどうかチェックするためのものとなります。

以下の図の場合には、動作するOSバージョンが特定バージョン以上となっているかどうかを確認してくれます。この他、NTP機能(サーバアドレスの指定)の設定がされているか、パスワード設定がされているかなど、特定のコンフィグが設定されているか(特定の機能が有効になっているか)を確認させることも可能です。

これにより、運用ポリシィに準拠させるための様々な調査や情報の展開、実行状況の確認を容易に実現してくれるため、統一ポリシィの確実な適用と運用負荷の軽減にもつながります。

■ 動作OSのコンプライアンス監査(「Compliance Profiles」画面の抜粋)

アプリケーションの可視化

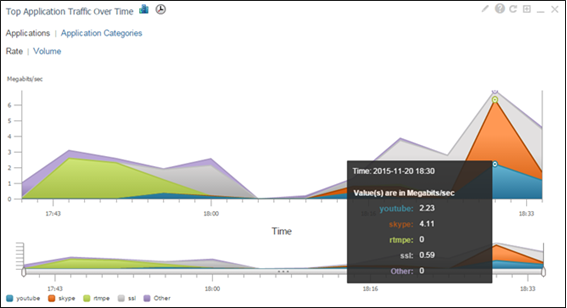

PIは管理・監視装置の機能だけではなく、Ciscoデバイス上で収集したフロー情報(NetFlow)に対してコレクタとして蓄積し、通信の可視化を実現することが可能です。さらに、ルータ等のデバイス側で識別したアプリケーションの情報についても可視化することが可能となっています。(※アプリケーションの可視化は、現在ルータ製品、Wireless LANコントローラ製品でのみサポートされます。)

具体的にPIで確認が可能なアプリケーションの可視化に関連した項目は、以下になります。

・アプリケーション毎のトラフィック量(統計情報)

・通信の多いアプリケーション情報

・通信の多いクライアント情報

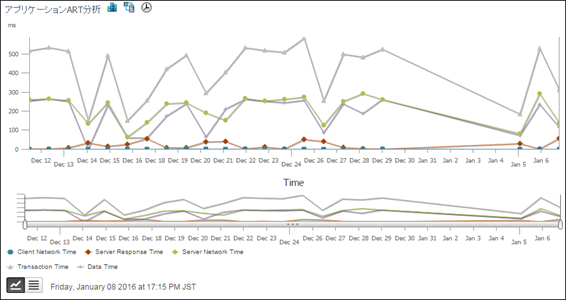

・ネットワーク / サーバの性能(レスポンスタイム、遅延など)

■ アプリケーション毎のトラフィック量(「Top Application Traffic Over Time」の画面)

■ 特定アプリケーションのネットワーク性能(「アプリケーションART分析」の画面)

上記のような統計情報については、他機能と同様に確認したいポイントの期間に絞って状況を調査することが容易となっています。これを活用することで、問題が発生したタイミングにどのようなトラフィックが発生したのか、ネットワークの状態がどうだったのかを確認することが可能で、トラブルシュートの際、役に立ちます。

まとめ

今回、PI 3.0 が実現してくれる一部機能の概要をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。最近のCisco社が提供するEnterprise 向け NMS 製品は、無線LANだけでなく、有線LANで利用する機能も豊富になってきたことがご理解頂ければ嬉しいです。弊社でも様々な業種で導入実績も増えてきております。

より詳細な内容、具体的な動作をご覧になりたい場合には、是非とも弊社営業までご相談頂ければと思います。

冒頭にも記載した通り、ネットワンシステムズでは新機能検証などを積極的に行っているため、どこよりも最新の情報をお伝えできるかもしれません。

執筆者プロフィール

横溝 直樹

ネットワンシステムズ株式会社 ビジネス推進本部 第1応用技術部 コアネットワークチーム

所属

ネットワンシステムズに新卒入社し、9年間主にシスコ社ルータ製品(ISR/ASR1000シリーズ)の担当として、評価・検証および様々な案件サポートに従事

ルータ製品(ルーティング、VPN、QoS等)

エンタープライズSDN/SD-WAN を促進させるため、シスコ社が推奨するIWANソリューションに関連する機能の評価、およびコントローラとなるPIとの連携検証を実施中

- CCIE RS #46494

- JNCIP-SP

- BCVRP

- ネットワークスペシャリスト

Webからのお問い合わせはこちらから

ナレッジセンターを検索する

カテゴリーで検索

タグで検索