- ナレッジセンター

- 匠コラム

VMware で構成するSoftware Defined Data Centerの優位性と連携手法 ~第1回 クラウド基盤への要求とVMware SDDCでの実現~

- 匠コラム

- クラウド

- 仮想化

ビジネス推進本部 第2応用技術部

クラウドソフトウェアチーム

新林 辰則

本コラムでは、全4回としてクラウド基盤への要求、ITライフサイクルの現状の課題等を挙げながら、具体的なシステムの連携手法を解説し、SDDC(Software Defined Data Center)を実現するための技術を紹介します。

| 連載インデックス |

|---|

クラウド基盤への要求と実装

多くの企業がクラウド基盤に求める重要な要素として「迅速性」、「柔軟性」、「管理・効率性」の3つが挙げられます。これらは、オンプレミスのプライベートクラウド、またはパブリッククラウドに対して共通の要件となります。

I.迅速性

- 運用管理者の観点からITに要する時間短縮が必要

- 利用者の観点から自身ですぐに利用可能なサービス提供が必要

運用管理者がITの管理に要する時間は、システムの複雑化やIT規模の拡大により、年々増加傾向にあります。こうした管理時間の増加が、新しい事業・サービスに対する取り組みのボトルネックとなるケースもあります。このような状況を打開するためには、IT環境を整備し、運用に関する時間を短縮し、より戦略的な業務に人員をシフトする必要があります。また、これにより利用者に対する迅速なサービスの提供を実現することも可能です。

II.柔軟性

- 利用者に対するサービスごとの広範囲な選択肢の提供

- スケールアウトの容易なインフラストラクチャが必要

- 交換可能なインフラストラクチャが必要

利用者は、より多くの選択肢の中から自身が利用するシステムに最適な環境を選択することを期待しています。インフラストラクチャの観点では、サーバーのスペック、ミドルウェアの選択、ストレージの性能・容量、ロードバランサやファイアーウォールの構成など様々な機能の組み合わせが考えられますが、これら多くの機能から、自身のシステムに最適な環境を組み合わせてデプロイすることで、適切な環境を使用することができます。インフラストラクチャの観点からは、規模の拡大やハードウェアのライフサイクルによる影響を極力排除した環境として、柔軟に拡張でき、ハードウェアを簡単に交換できる柔軟な環境が求められます。

III.管理・効率性

- 迅速・柔軟でありながら、複雑な操作を排除したシンプルなオペレーション

- 利用状況を把握する仕組みの提供

- 許可されたパブリッククラウドへの連係

サービスの迅速な提供と、利用者に対する柔軟な選択肢の提供という2つの要求は、一般的に相反する要求になります。多くの選択肢を提供することでシステムは複雑化します。一方で、この複雑化したシステムに対して、シンプルなオペレーションを利用者及び運用管理者の双方に対して提供して迅速化を実現する必要があるからです。さらに、システムの利用状況の可視化、コスト、証跡、利用期間の制限と幾つかの機能要件が求められます。また、用途によってプライベートクラウドとパブリッククラウドを効率良く使い分けるような場合にも、複数のクラウドが存在することを利用者に感じさせないよう、単一のインターフェースから操作を実現する必要があります。

ITにおけるライフサイクルに変革をもたらすSDDC

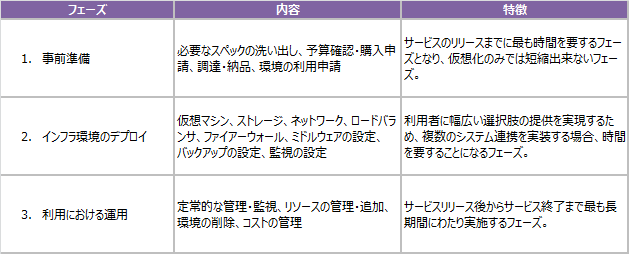

現状のITにおけるライフサイクルには、「事前準備」、「インフラ環境のデプロイ」、「利用における運用」の3つのフェーズに分けることができ、各々のフェーズの内容との特徴は以下の通りになります。

これらの現状のITライフサイクルにおいて、「迅速性」、「柔軟性」、「管理・効率性」を高めるためにはSDDCが一つの解となります。「事前準備」フェーズにおいて必要となる、コストの確認、購入申請、環境の利用申請等の時間を要する作業は、システムにより承認フローとして構成することで、期間の短縮化を行うことができます。また、「インフラ環境のデプロイ」フェーズは、ソフトウェアの柔軟性を生かしたSDDCにより、利用者に対して幅広い選択肢を提供しながら、作業をシンプル化することが可能です。「利用における運用」フェーズに関しては、システム連携は勿論のこと、利用期限の制御、コスト管理、全体の状態監視等に関わる機能提供を行うことで効率良い運用が実現可能となります。

VMware SDDCで実現する次世代のクラウド基盤

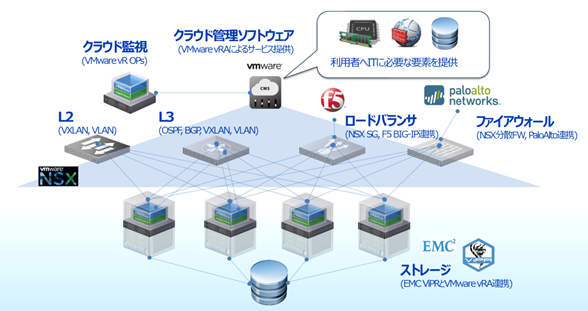

以下の図は、VMware SDDCの一つの実現例となります。各コンポーネント(製品)が連携を行うことで、クラウド基盤に求められる「迅速性」、「柔軟性」、「管理・運用性」を満たし、ITライフサイクルの効率化を実現します。

利用者がVMware vRealize Automation (vRA)にログインすると、専用ポータルが表示され、利用が許可されたカタログから使用したいカタログを選択することができます。利用者はカタログのリクエスト時に、利用期限、必要なスペック(CPU、メモリ等)、ミドルウェア、ストレージ等を選択し、リクエストを送信します。リクエストは設定された承認フローに従い、承認者が承認を行うことで、システムの自動作成が実行されます。

本環境は、複数のシステム連携により実現しており、マルチテナント、サービスポータル、カタログ提供、承認、コスト管理に関しては、利用者のポータルとなるvRealize Automationが役割を担います。システムを自動作成する際に、仮想マシンに必要とされるネットワークはvRAとNSXの連携により、L2/L3、ロードバランサ、ファイアーウォールの設定が自動化され、システムに必要なネットワーク環境を提供します。利用者が、より高いパフォーマンス、より高いネットワーク機能を選択したい場合、NSXはF5 BIG-IP、BIG-IQとの連携やPaloAlto Networks VM-1000-HVとの連携を実現することにより、SSLパフォーマンスの向上やL7ファイアーウォール機能等を提供します。また、ストレージに関しては、EMC ViPRによりストレージを仮想化し、連携を行うことにより、パフォーマンスの選択やより広範囲なインターフェースを利用者に提供可能とします。システム全体の監視・管理、リソース予測、効率測定に関しては、VMware vRealize Operations を使用することで、全体管理を可能にします。

まとめ

このように、システム全体を連携させ、利用者に対してシンプルなオペレーション、迅速な環境提供、幅広い選択肢を全て提供しながら、運用管理者にとってはオーケストレーションされたシステムを実現することにより、運用の簡素化を行います。VMware SDDCにより、「迅速性」、「柔軟性」、「管理・効率性」を全て高め、ITライフサイクルの改善を実施することが可能となります。次回以降で、各コンポーネント間の連携に関する詳細を記載していきます。

Webからのお問い合わせはこちらから

ナレッジセンターを検索する

カテゴリーで検索

タグで検索