- ナレッジセンター

- 匠コラム

第1回 モバイルでいこう

- 匠コラム

- 働き方改革

- コラボレーション/モバイル

経営企画本部 第2応用技術部

EUCチーム

宮下 徹

我々の生活スタイルはこの8年間で大きく様変わりした。その要因がスマートデバイスの普及だ。iPhoneが最初に発表されたのが2007年。そこから爆発的に広まっていった。3年後の2010年にはiPadがリリースされスマートデバイスの活用シーンもコンシューマーだけでなくビジネスの現場にも広がっている。その爆発力はすさまじく、アメリカ国内のデータ(※)では10%の人々に普及した速度を測るとタブレット端末はわずか3年しかかかっていない。インターネットやスマートフォンでさえ8年以上かかっており、これは驚異的な速度といえる。

※http://www.technologyreview.com/news/427787/are-smart-phones-spreading-faster-than-any-technology-in-human-history/

| 連載インデックス |

|---|

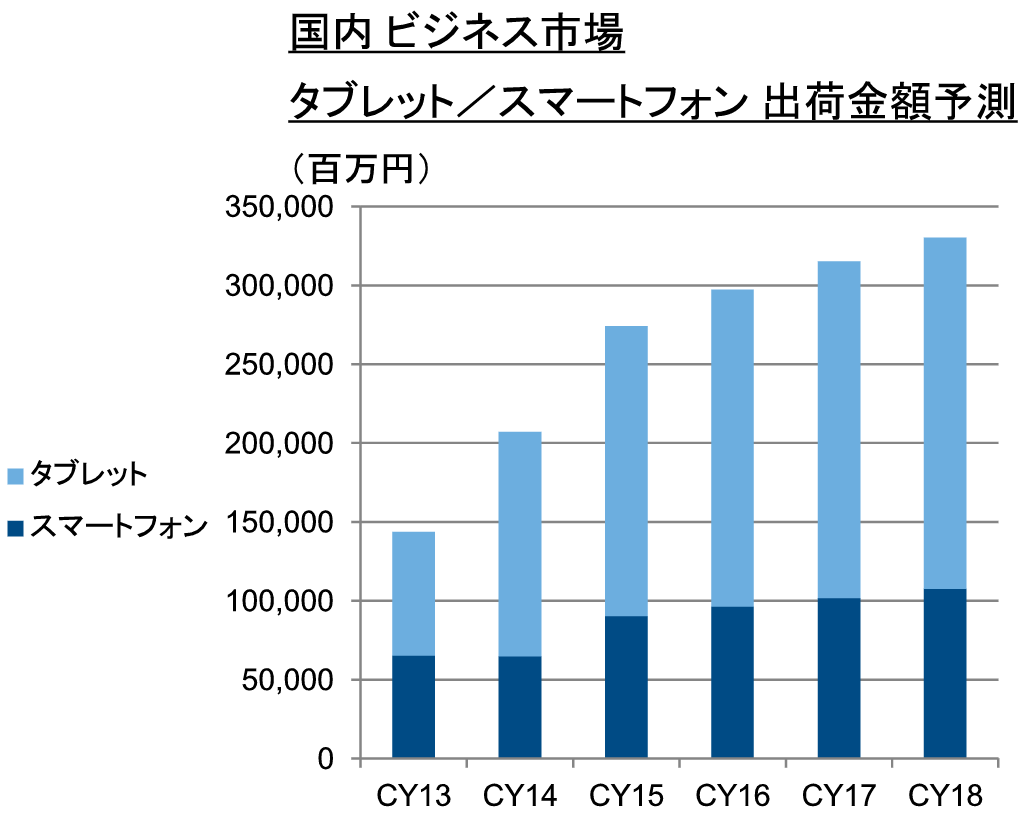

また近年はデバイスが充実してきており、iPadの他にもマイクロソフト社がリリースしたSurface Proや、比較的安価なAndroidタブレットなど選択肢も増えた。国内もすでに数万台規模の導入があり、業種としても医療、金融、製造、教育など様々だ。データで見ると日本国内のビジネス市場では毎年出荷金額でタブレットがスマートフォンの2倍以上になると予測されている(データ1を参照)。また同じくIDCの予測では2018年までに国内のPCの稼働台数は2013年の77百万台から69百万台に減少するのに対し、タブレットは14百万から33百万台に増加すると見込まれている。(出典:IDC Japan, Directions Tokyo 2014「モビリティ: 成長のために求められる複眼的視点」(2014年5月)。

一方でスマートデバイスへの対応が遅れている企業も多い。導入したものの思うように活用しきれずメールを閲覧できるようにしただけで諦めてしまう企業や、セキュリティを懸念するあまりMobile Device Management(MDM)を導入して、リモートからロックやワイプ(データの消去)を可能にするだけで止まっている企業もある。これではせっかくスマートデバイスを導入しても生産性の向上は見込めない。それどころか管理するコストばかりがかさんでしまう恐れもある。決してメール閲覧やMDMを否定しているわけではないが、重要になってくるのはモバイル活用の”成熟度”だ。これには大きく3つの段階があり、1つめは導入のハードルが高くない範囲での比較的簡単なMDMやメールの利用が可能になる製品の採用。この段階ではまだ生産性の向上は大きく見込めないため2つめの段階としてモバイルネイティブアプリの導入を検討していく。実際の業務で有効なアプリケーションも充実してきているので、例えばSNSやチャットの機能を持った製品を導入して社内とのコラボレーションを円滑にするなど、働き方と連動して製品選定をするとモビリティとレスポンスを向上させることができワークスタイル改革への寄与も大きくなる。3つめの段階としてモバイルのフル活用、エンタープライズモビリティがある。この段階のソリューションとしてEnterprise Mobility Management (EMM)が存在する。EMMによりモバイルネイティブアプリを社内専用のアプリカタログで管理できる他に、SaaSアプリへのシングルサインオンの実現、コンテナ化された環境でのメールやコンテンツの配信などが可能になり、スマートデバイスを活用して生産性の向上や業務改革にも大きく貢献できる環境が出来上がる(図1を参照)。

次回のコラムではスマートデバイスをフルに活用できるようになるEMMについてさらに紹介する。

Webからのお問い合わせはこちらから

ナレッジセンターを検索する

カテゴリーで検索

タグで検索