- ナレッジセンター

- 匠コラム

データセンターにおけるインテントベースネットワークとは?②

データセンターネットワークにおけるインテントベースネットワークの利用

- 匠コラム

- 自動化

- 効率化・最適化

- ネットワーク

ビジネス開発本部 応用技術部

ネットワークチーム

中嶋 太一

中村 喜之

はじめに

データセンターネットワークのトレンドとして、スパイン/リーフを主体とするFabricの構成において、内部の技術がレガシーのL2 FabricからEVPN/VXLANベースのL3 Fabricが一般的となるなど、アーキティクチャ変更の流れが進んでいます。管理面においても、昨今各社から、インテントベースネットワーク(Intent Based Networking: IBN)というバズワードもよく耳にするようになり、従来型のネットワーク設計・構築・管理からの脱却を図る流れが生まれつつあります。抽象的なイメージのあるIBNですが、データセンターでは果たしてどのような立ち位置で理解し、採用すればよいのでしょうか。本コラムでは、2回の連載を通して、インテントベースネットワークの基本と、データセンターネットワークにおける利用について解説します。

データセンターネットワークにおけるインテントベースネットワークとは?

1回目の連載ではIBNの基本に関して説明いたしました。連載2回目では、データセンターでIBNを適用した場合に関して説明いたします。以降では、データセンターのEVPN/VXLAN構成を設計、構築、運用/障害対応する際を想定し、解説します。

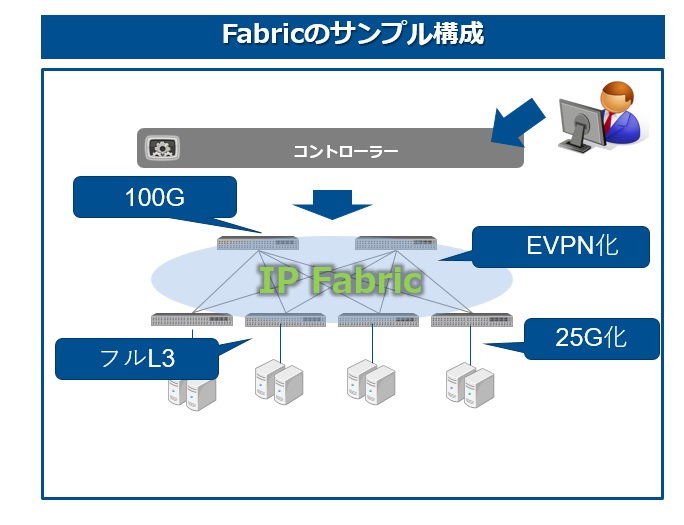

データセンターのネットワークではスパイン/リーフスイッチを用いてL3 FabricのEVPN/VXLAN構成とすることが一般的になってきています。

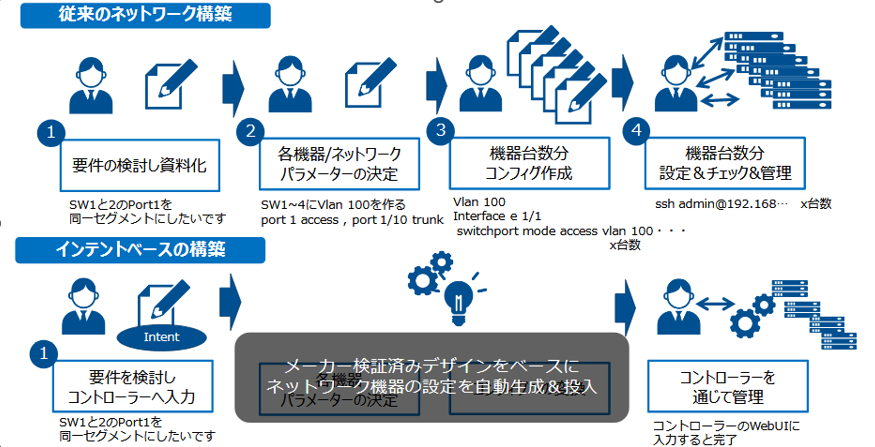

EVPN/VXLAN構成の際のインテント(意図)は何になるのでしょうか。ずばり要件の検討がなされたEVPN/VXLANの設計情報となります。この設計情報をコントローラーへ落とし込むことにより、インテントが反映された状態になります。

大雑把ではありますが、従来のEVPN/VXLANの設計であれば、EVPN/VXLANの要件を資料にまとめ、スパイン/リーフスイッチの機器選定、Overlay/Underlayのパラメータ決定、スイッチのCUI(CLI)調査/決定などを通して設計を進めていきます。その後、機器調達を行い、ネットワークを構築する場所に物が到着し、スイッチ同士の配線を始め、全てのスイッチに設定投入、CLI経由で疎通確認などを実施し、正常動作を確認することで構築を完了します。

IBNを適用した場合は、要件の検討完了後、ある程度の大雑把なパラメータ情報があれば、コントローラーが管理のスパイン/リーフスイッチの設定の自動生成を行い、投入まで実現できます。これにより、一気にEVPN/VXLANの設計及び構築が完了した状態となります。

コントローラーにより管理されたスパイン/リーフスイッチの状態が可視化されることで、一目でインテント通りの状態であるか否かの確認ができます。正常稼働していれば、インテント通りの状態、異常な状態であれば、インテント通りではない状態です。

ただし、 自動生成される設定は一般的には機器ベンダー推奨のパラメータなどが利用されるため、ユーザー環境に合わせるためにはパラメータの変更が必要になることがあります。また基本的にコントローラーで管理しているスパイン/リーフスイッチのみが対象となりますので、コントローラーがサポートする機種か否かは事前に確認 する必要もあるでしょう。

さて、構築まで完了すると、EVPN/VXLAN構成の運用が開始します。Fabricを構成する全てのスパイン/リーフスイッチが意図した通りに正常稼働することが期待されます 。運用におけるインテント通りの状態は、正常稼働です。障害は正常稼働から外れた異常な状態であり、インテント通りの状態ではありません。

運用時のインテントを実現するためには、スパイン/リーフスイッチのCPU、メモリ、電源情報などのリアルタイムな可視化が必要です。更に、今まで監視が難しかったサーバ間のフローごとの遅延やスパイン/リーフスイッチのどこでパケットドロップが発生したかなどの障害時の情報収集も必要となります。

これらを実現するための技術として、Telemetryが利用されます。具体的には、gRPC/GPB/OpenConfigなどが活用され、このTelemetryに対応したスパイン/リーフスイッチは、保有するリソース情報をコントローラーに向けて定期的に送出し、可視化されることでリソース情報やフロー情報を把握することができます。結果として、インテント通りの状態なのか否かが確認できます。

更に、Telemetryにより収集された情報が蓄積されることで、過去に発生した事象を遡ることができます。従来では事象発生時に情報取得できなかった場合の原因究明は難しく、事象再現を待つしかありませんでした。そのような状況も改善でき、原因究明が進むことも考えられます。

運用時には日常のオペレーションとして、設定の追加/削除などの作業が発生します。コントローラーによっては、設定追加/削除する前にネットワークにどのような影響があるかを確認し、確認不足による設定ミスを事前に防止することができます。例えば、vlanやpolicyを追加することで通信に影響がある場合や設定の構文エラーで投入できないなどの意図しない状態の防止が挙げられます。

※Telemetryとは、遠隔を意味する「Tele」と測定を意味する「Metry」から成る造語です。スイッチのCPU、メモリ、電源情報などのリソース情報をTelemetry収集基盤(コントローラーなど)に定期的に送出することで、リアルタイム監視などを実現するための手段です。

L3 Fabricでコントローラーを利用するメリット/デメリット

L3 FabricのEVPN/VXLAN構成でコントローラーを利用するメリット/デメリットに関して解説します。本内容は、機器ベンダーのコントローラー共通の内容を中心に挙げてはいるものの、一部のコントローラーに特有の内容も含まれます。

設計/構築時

メリット

- スパイン/リーフスイッチの設定行数の削減が可能

- CLI経由でスイッチの設定を自動生成するコントローラーに関しては、投入する設定量を大幅に削減することができます。従来ではスパイン/リーフスイッチの設定行数が合計数百であったのが、10行未満に抑えられたと報告されているものもあります。

- 設定作業の効率化が可能

- 大まかなEVPN/VXLANのパラメータを決め、必要情報をコントローラーに登録することで、設定の自動生成、スイッチへの設定投入までを自動で行えます。従来のEVPN/VXLAN構築時の大幅な時間の削減が可能となります。

- 機器ベンダー推奨のEVPN/VXLANの設定投入が可能

- コントローラーで自動生成されるEVPN/VXLANの設定は機器ベンダーが推奨の設定になりますので、わざわざドキュメントで推奨設定を調査する手間が省けます。

デメリット

- コントローラーの用意が必要

- コントローラーを購入する必要があり、スイッチ以外の費用がかかることになります。

- インターネット接続が必須

- コントローラーで利用する機能によっては、機器ベンダーのSaaSと連携する場合もあるためコントローラーとインターネットを接続する必要があります。ユーザーの環境によっては、データセンター装置のインターネット接続を許可していない場合もあるため、一部の機能が利用できない可能性があります。

- 対応していない構成や機能制限がある

- 各機器ベンダーのドキュメントを確認する必要はありますが、EVPN/VXLAN構成でも複数のデータセンターをサポートしていないや細かい機能制限がある場合もあります。

運用/障害対応時

メリット

- SNMP、SYSLOGなどの管理プロトコルから脱却の可能性

- スイッチから定期的にTelemetry情報がコントローラーへ送出され、蓄積、分析、可視化されますので、SNMP MIBの理解やSYSLOGの詳細な読み込みなどが不要になることが想定されます。

- ファブリック全体のリソース状況が一目で判別可能

- キャパシティプランニング用途において利用できます。スイッチのCPU/メモリなどの情報だけでなく、TCAMで保持している情報の可視化が可能です。

- ファブリック障害時の状態のリアルタイムな可視化が可能

- コントローラーに定期的にスイッチのTelemetry情報が収集されるため、ネットワークに何か異常があれば、すぐに可視化され、障害状況の把握がしやすくなります。

デメリット

- スイッチの操作が全てコントローラー経由

- スイッチへの設定追加/削除など全てコントローラー経由で実施する必要があります。SSH/telnetなどで一部のスイッチのみCLIで変更することを想定していません。

- コントローラー異常時の対応

- 運用/障害時の状態監視などの操作を全てコントローラーで行うため、コントローラーの異常で可視化ができない場合や何らかの操作ができない場合に、従来型の運用や障害対応が必要となることが想定されます。

- 管理用アプリケーションの増加

- 機器ベンダーがリリースのコントローラーはあくまでもスパイン/リーフスイッチを管理することが目的であり、サーバの管理ができません。そのため、従来利用の管理アプリケーションとコントローラーの2つを利用し、データセンター全体を管理することになります。

まとめ

今回は、データセンターネットワークで利用されるEVPN/VXLAN構成の設計から運用までのインテントに関わる内容を紹介しました。

ネットワークの運用オペレーションの自動化や最適化の需要も高まりつつある昨今ですので、一歩先を見据え、データセンターへのIBN適用の検討をするきっかけになれば幸いです。

弊社では本コラムで紹介した内容に関して情報提供はできますので、データセンターネットワークについてのご検討で不安な点や疑問な点などありましたら、是非弊社担当営業へお問い合わせください。

Webからのお問い合わせはこちらから

ピックアップ

ナレッジセンターを検索する

カテゴリーで検索

タグで検索