- ナレッジセンター

- 匠コラム

既存LDP/MPLS網と新規SR/MPLS網の相互接続検討

Juniper Router編

- 匠コラム

- 設計構築

- ネットワーク

ビジネス開発本部 第3応用技術部

第3チーム

安田 賢治

はじめに

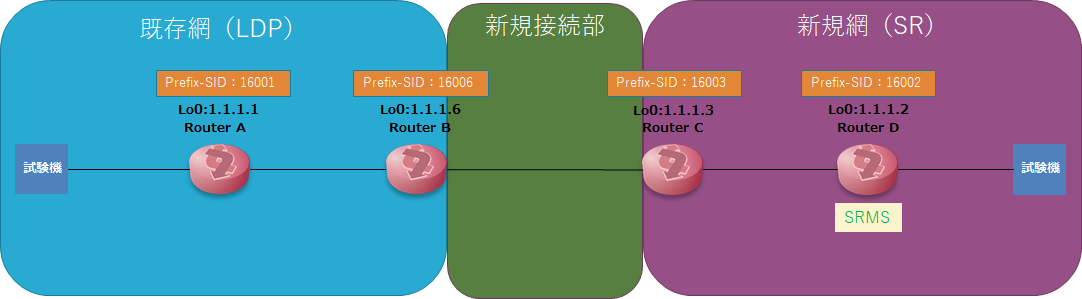

前回、「既存LDP/MPLS網と新規SR/MPLS網の相互接続検討 -Cisco Router編- 」で、Segment Routing(以下SR)網とMPLS網の接続を紹介しました。そこでは同じIGP同士での接続でした。今回は異なるIGP(ISIS<->OSPF)での接続をご紹介します。

現状、商用網において既存網(MPLS(LDP))はOSPFで構成されていることがほとんどです。一方でSRではIGPはISISの方が各ネットワークベンダーの実装が進んでいるのが現状です。こうした環境では、既存網(MPLS(LDP))と新規網(SR)の接続においてIGPではISISとOSPFをつなぐことが想定されます。そこで今回は実際にJuniper Routerを用いて異なるIGP(ISIS<->OSPF)での接続の様子を見ていきます。

相互接続の機能について

MPLS(LDP)網とSR網を相互接続するためにはルータに幾つかの機能が必要です。

本コラムではこれらの機能については把握されている事を前提として説明を進めていきます。

この相互接続の機能について確認されたい場合は「MPLS網にSegment Routingを適用してみよう ③SRの独自機能」内の「ⅱ.LDP interworking」の記載内容をご確認ください。また、別コラムでCisco Routerでの異なるIGPの相互接続検討「既存LDP/MPLS網と新規SR/MPLS網の相互接続検討」も併せてご参照ください。

検証構成

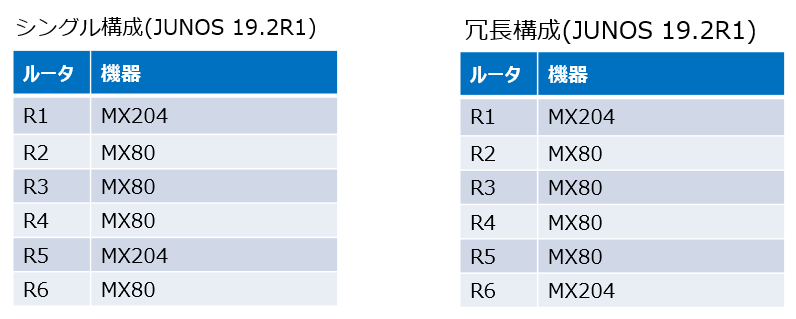

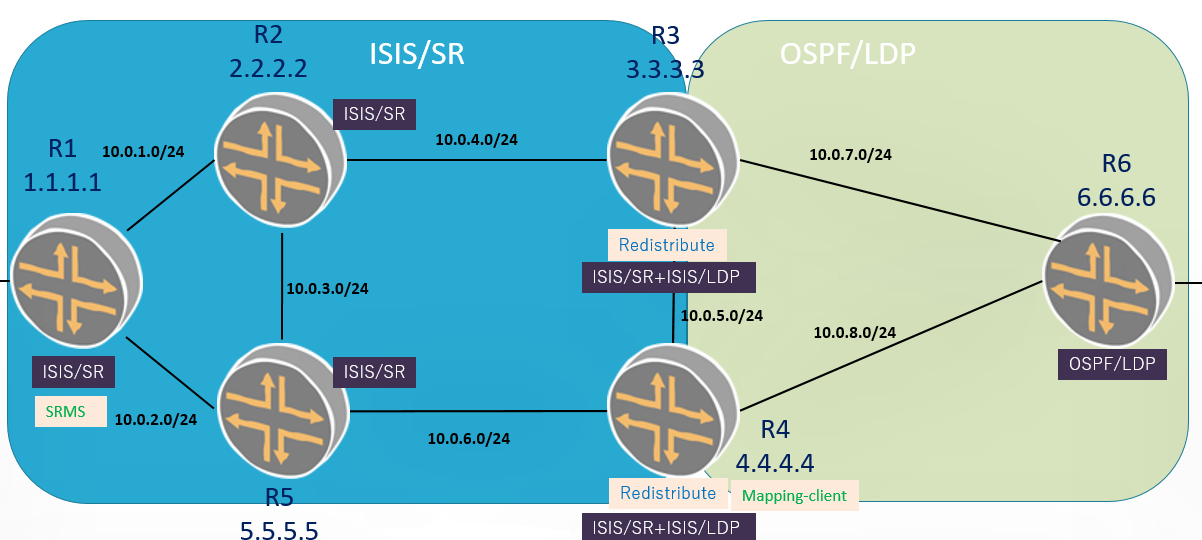

今回の確認はシングル構成と冗長構成の2パターンで行います。

- シングル構成 ISIS/SR<->OSPF/LDP

- 冗長構成 ISIS/SR<->OSPF/LDP

- 今回は全てJuniper社のルータを使用しています

それぞれの機種とOS versionは下記の通りです

相互接続確認

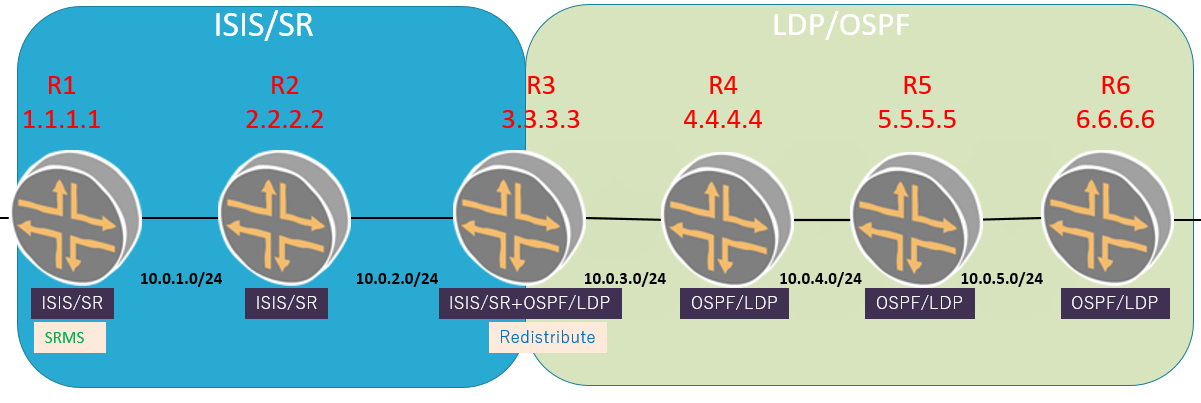

- シングル構成の新規網(ISIS/SR)で、既存網がLDP/OSPFの接続を確認します。

上記の構成では既存網と新規網で採用技術が異なるため(SR<->LDP&ISIS<->OSPF)、相互に通信を行うためにはそれ相応の設定(SRMS&Redistribute)が必要になります。

ここではISIS/SRとLDP/OSPFの境界である、R3ルータにRedistributeを設定、R1ルータにSRMSの設定を行います。

またR1とR6をPEとし、L3VPNを設定します。

- 状態確認

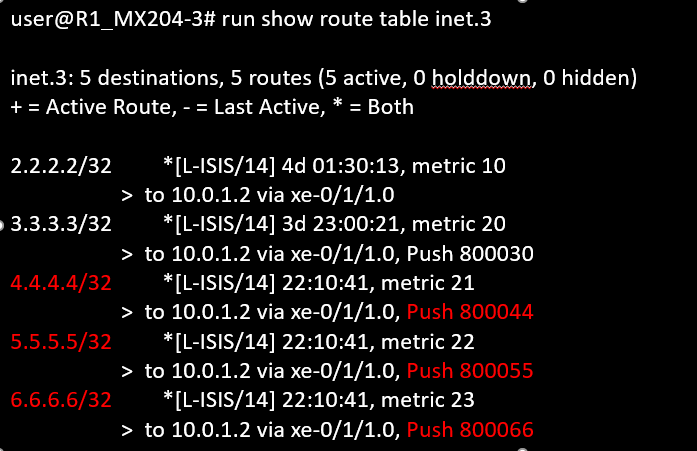

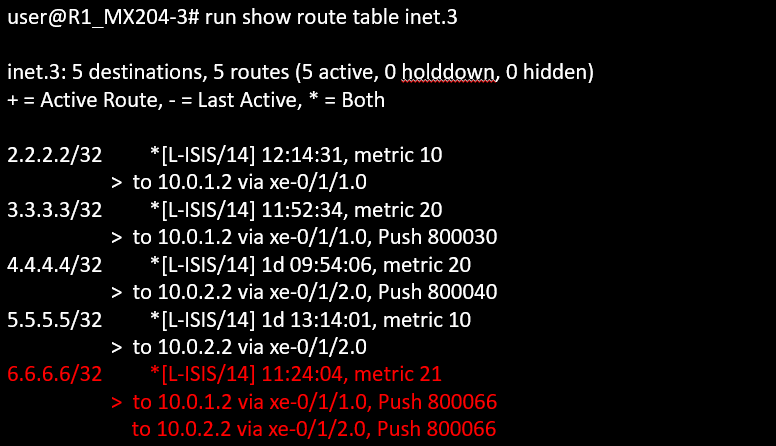

SR網内のR1ルータのMPLSパス情報(inet.3)を見てみます。LDP網へのパス情報(4.4.4.4/5.5.5.5/6.6.6.6)

及びNode-SID(800044/800055/800066)が各LDP網内のパス宛てにpushされていることが確認できます。

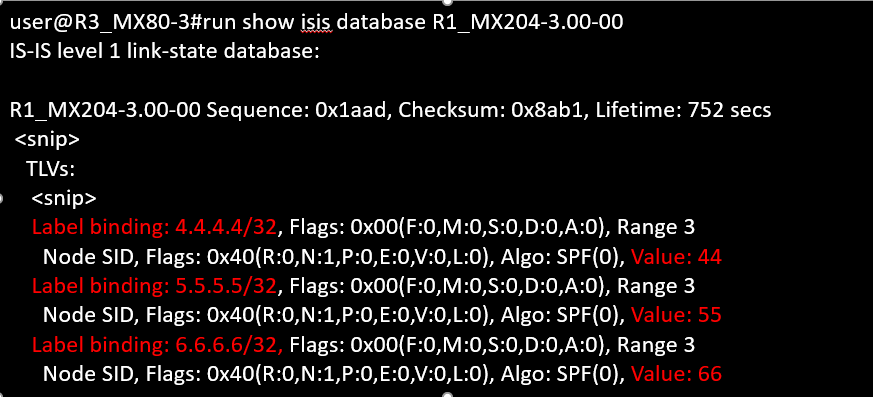

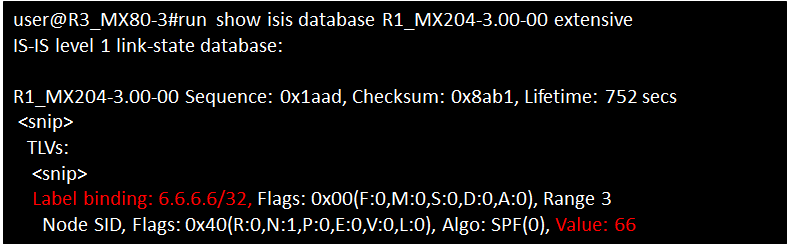

R3のISISデータベースを見てみます。LDP網宛てへlabel bindigができていることが確認できます。

4.4.4.4 --> 800044(Value:44)

5.5.5.5 --> 800055(Value:55)

6.6.6.6 --> 800066(Value:66)

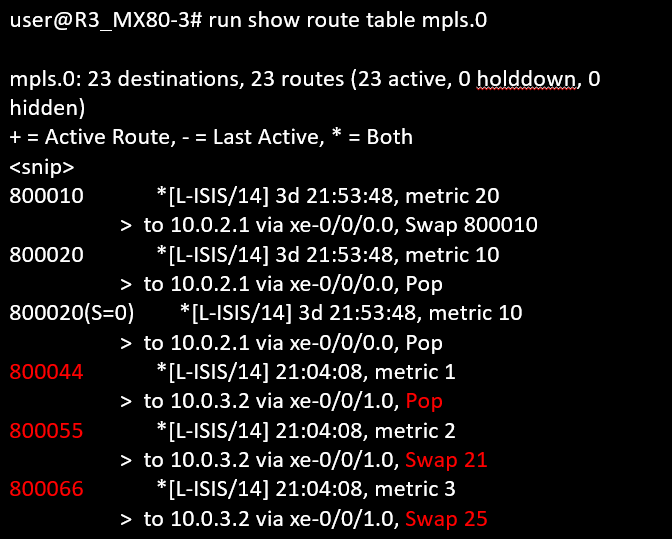

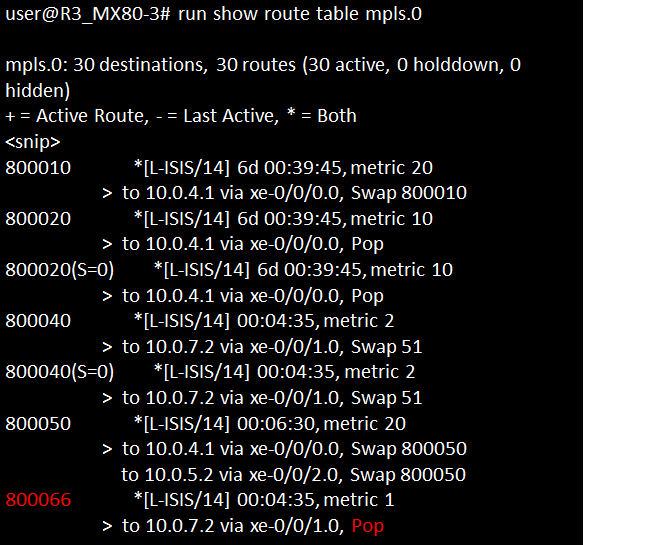

R3のMPLSのラベル情報(mpls.0)を見てみます。LDP網宛てはLDPラベルにswapできていることが確認できます。

#800044はPHP(Penultimate Hop Popping)のため、popされます。

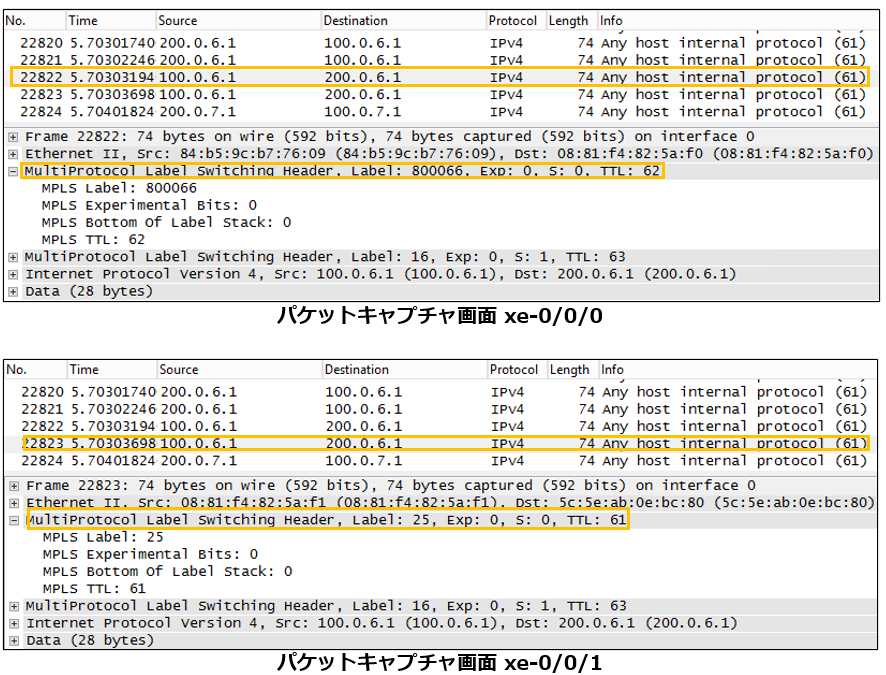

以下にR3でパケットキャプチャも取得しました。

R3で100.0.6.1 -> 200.0.6.1(R1->R6)のパケットキャプチャを確認すると、N-SID 800066とLabel 25が

それぞれ確認でき、800066から25へswapしていることが分かります。

R3ルータのコマンド出力結果(show route table inet.3)と一致します。

#キャプチャポイントはR3のxe-0/0/0,xe-0/0/1

- 冗長構成

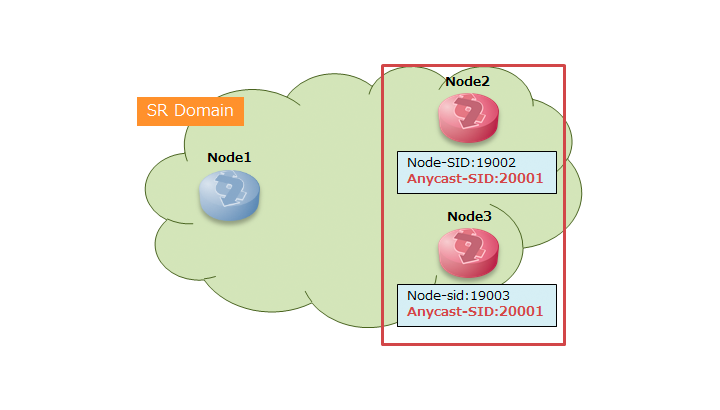

上記の構成ではISIS/SRとLDP/OSPFの境界である、R3,R4ルータにRedistributeを、R1ルータにSRMS、R4にMapping Client設定を行います。

またR1とR6をPEとし、L3VPNを設定します。

- 状態確認

SR網内のR1ルータのMPLSパス情報(inet.3)を見てみます。LDP網へのパス情報(6.6.6.6)

及びNode-SID(800066)が冗長経路でLDP網内のパス宛てにpushされていることが確認できます。

R3のISISデータベースを見てみます。LDP網宛てへlabel bindingができていることが確認できます。

6.6.6.6 --> 800066(Value:66)

R3のMPLSのラベル情報(mpls.0)を見てみます。LDP網のR6宛てはLDPラベルにpopされていることが確認できます。

#800066はPHP(Penultimate Hop Popping)のため、popされます。

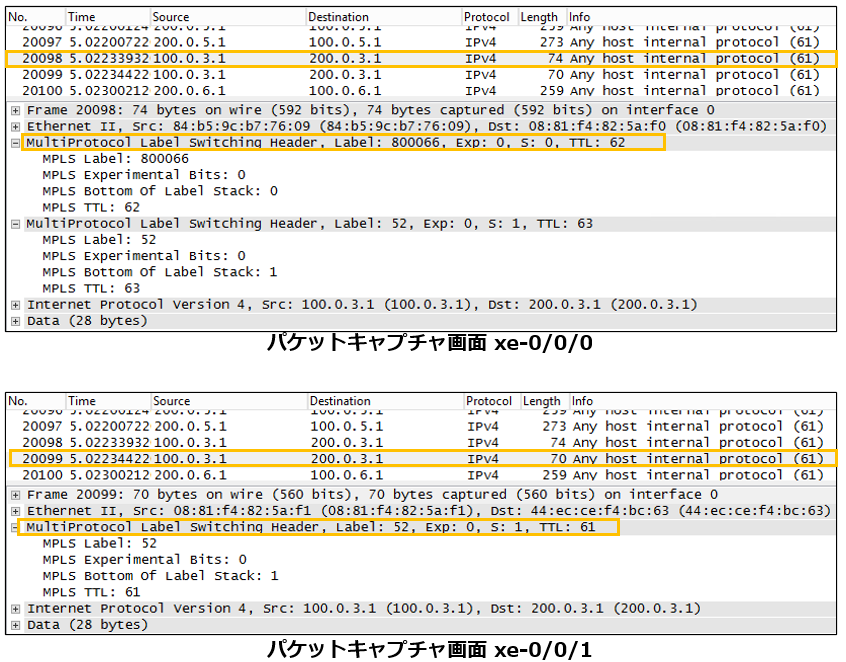

以下にR3でパケットキャプチャも取得しました。

R3で100.0.6.1 -> 200.0.6.1(R1->R6)のパケットキャプチャを確認すると、N-SID 800066が

確認できます。PHPのため800066からラベルはpopしていることが分かります。(ラベル52はVPNラベル。)

R3ルータのコマンド出力結果(show route table inet.3)と一致します。

#キャプチャポイントはR3のxe-0/0/0,xe-0/0/1

まとめ

既存のLDP/OSPF網と新規のISIS/SR網の相互接続において、基本設定及び動作について説明しました。

既存網と新規網を接続するだけで問題なく通信ができることができました。メーカーによっては上記構成のようなSR&LDP、ISIS&OSPFの境界が同じ場合では相互接続ができない場合がありますが、Juniperルータに関しては上記のような構成でもシンプルな接続で相互の通信が可能です。

config例を参考いただき、Juniper製品でSR検討にお役立てください。

関連記事

- RFC 8402

Segment Routing Architecture - RFC 8660

Segment Routing with the MPLS Data Plane - RFC 8661

Segment Routing MPLS Interworking with LDP

執筆者プロフィール

安田賢治

ネットワンシステムズ株式会社 ビジネス開発本部 第3応用技術部 第3チーム

2015年よりJuniper社を中心としたNI(ルータ、スイッチ)製品を担当し、製品発掘や案件支援に従事。

最近はSD-WAN(CSO)製品を担当。

Webからのお問い合わせはこちらから

ピックアップ

ナレッジセンターを検索する

カテゴリーで検索

タグで検索