- ナレッジセンター

- 匠コラム

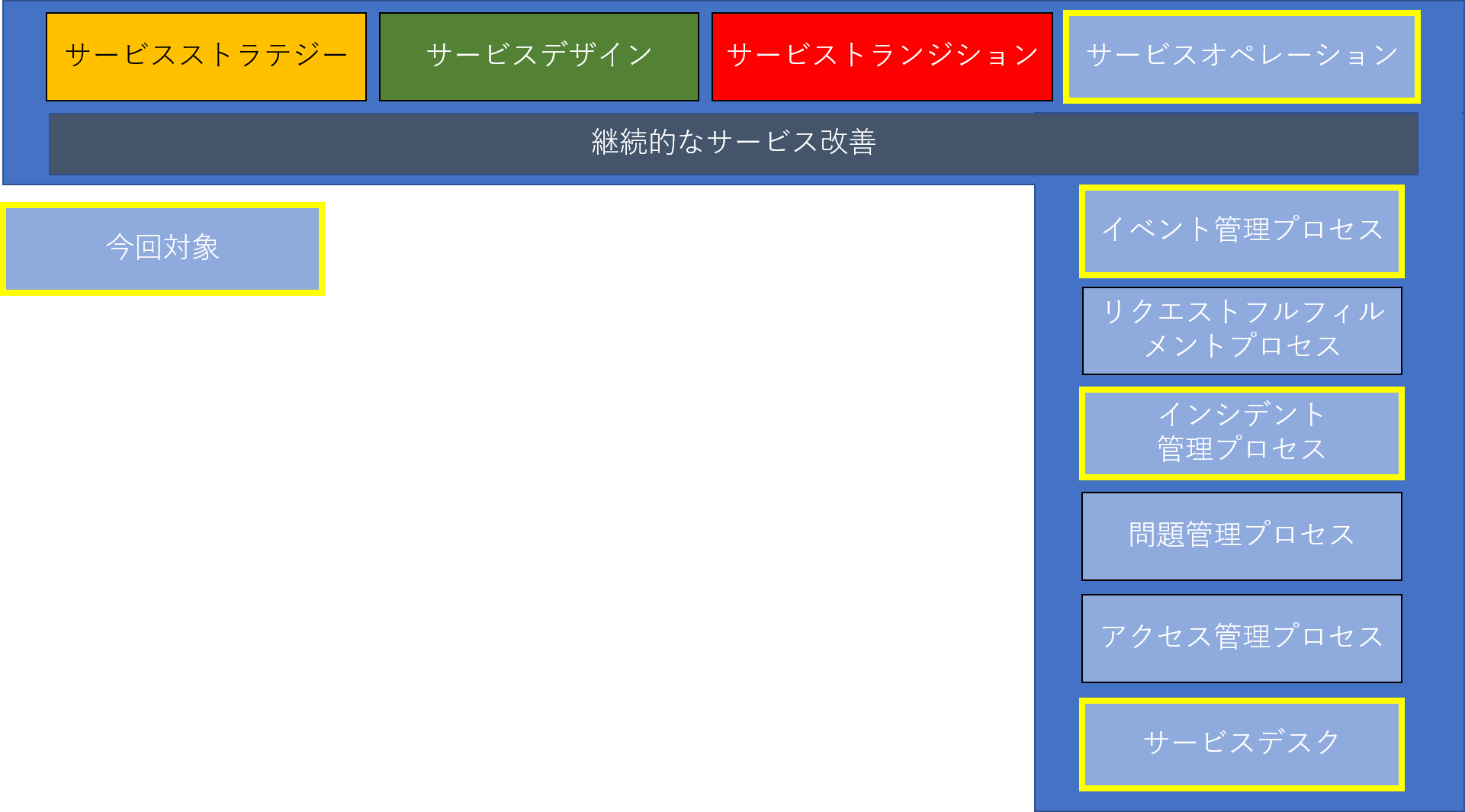

サービスデスクとイベント管理、インシデント管理の立ち上げ

- 匠コラム

- ソリューション

- サービス

- コンサルティング

- 監視/分析

- 運用・保守

はじめに

皆様の会社ではITサービスマネジメント(システム運用) をうまくハンドリングすることはできているでしょうか。

日本にITIL(R)(IT Infrastructure Library)が普及し始めて、早17年が経過してもなお、導入が滞る会社が多いのも事実です。

一部プロセスや機能の導入はできていても、全てを導入する必要があるかどうかは、その会社によって要不要はあります。

それでも、なお着手できないのは、他の業務に手一杯で「導入までの手間がかかる」ことに拠ることが多いように感じます。

情報システム部門の負荷は年々増加し、属人化を招いている現場をいくつも見てきました。

併せて、ITILの導入をしようとしない会社もあります。

ITIL自体を知らない、導入に手間がかかるから先送り等、事情はそれぞれですが、それでも、ITサービスマネジメントを改善はしたいという要望はお持ちなので、こちらとしても何とかしたいのですが、ITIL自体を知らないという話になると、導入を持ち出そうにも、持ち出せないケースもあります。

もちろん、システム運用の全てがITILに縛られる必要はありませんが、ITILの中でも重要である、サービスデスク機能とイベント管理、インシデント管理は導入する価値はあると感じます。

では、次章では、タイトル通り、サービスデスクとイベント管理、インシデント管理の立ち上げの方法について、具体的に記していきたいと思います。

ITSMツールの選定

イベントやインシデントをExcelで管理する会社が多い中、他方、ITSM(IT Service Management)ツールを導入して「記録だけはしている」会社も増えてきました。

この「記録している」ということは極めて大事な立ち上げの一つなので、「記録を必ずする」ことは継続してください。

やがて、「サービスの継続的改善」で記録以上のことをやって行こうという機運に繋がるからです。

さて、ITSMツールは何が一番適切なのか。

重要視したい観点の一つは操作性です。

立ち上げ当初はイベント、インシデントが多発する傾向にあります。

よって、サービスデスクのメンバーが多くのイベント、インシデントを捌くことが可能な、操作性が高いITSMツール選定を行うことが重要です。

また、カスタマイズ性が高く柔軟であるということも重要です。

会社毎に運用は違いますので、会社に合わせたカスタマイズ運用を行えると言った観点も重要です。

なお、オンプレミスのITSMツールだけではなく、SaaSのITSMツールもあります。

用途に応じて、SaaS版ITSMツールをカスタマイズする方法もあります。

ジョブ管理やシステム監視まで含めるのであれば、BatchやCron等、サービスの自動処理の並列や各機器のリソース利用状況を把握するオプションがある製品もあります。

こういった追加機能も併せてご検討いただく価値はあるかと思います。

サービスデスクメンバーに優しいイベント、インシデント画面

チケットは検知したイベント、インシデントを開いた画面から作成できるようにします。

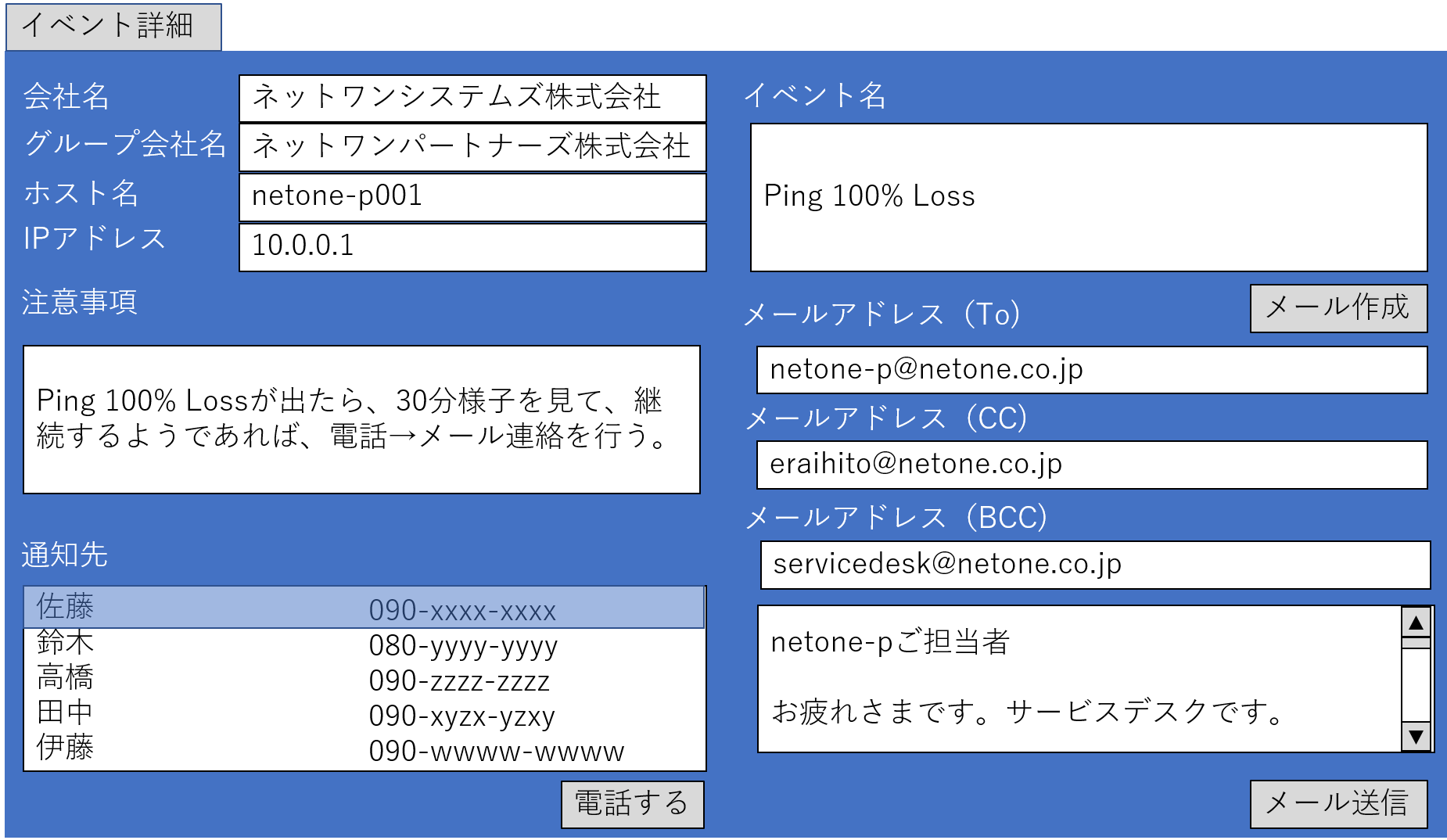

検知したイベントやアラートをサービスデスクメンバーが各々の担当者に通知するためには、少なくとも、イベント/アラート発生元ホスト名、IPアドレス、イベント/アラートの詳細、時間帯毎の通知先情報、グループ会社の機器監視情報が必要です。チケット作成画面では会社名、通知メールが一つにまとまっていることが理想です。

イベントやアラート画面からチケット起票したら、以下の画面が出てくると運用員の負荷が軽減されます。

この他、チケット管理番号、発生時刻などの必要情報も盛り込むとよいと思います。

また、サービスデスク要員が行動ログを残せるよう、画面設計すると、なお良いです。

「メール作成」ボタンを押すと、メールが自動的に作成されるようにすると、間違いが発生しづらくなるので、ぜひ実装してみてください。

※英語表記のみの可能性あり

サービスデスク立ち上げ

話が前後してしまいましたが、いよいよ、サービスデスクを立ち上げる準備を行います。準備は運用設計から行います。

まず、SLO(Service Level Objective)でサービス提供時間、イベント発生から何分以内通知をとステークホルダーと合意します。

例を挙げると、サービス提供時間は定時内、イベント発生からの通知は5~15分以内がほどよいとされていますが、各々の会社の都合で取り決めてください。

ミッション・クリティカルな機械が故障した場合は24時間365日体制を組む必要があるので、コスト がかかります。サービスデスクがベンダーコントロールを行うためです。これも考慮に入れるべきでしょう。

サービスデスクが日中監視を行い、夜間監視はMSP(Managed Service Provider)に任せてしまうという手もありますし、監視をすべてMSPに任せてしまう手もありますが、コストが嵩みます。

次に、準備の理想形ですが、専用の電話番号(または内線番号)と専用のメーリングリストを1つずつ用意します。

これはご想像のとおり、窓口の一本化が狙いです。中には複数のメーリングリストをサービスデスク要員が拾い対応することもありますが、これは通知遅延に繋がるのであまりお勧めできません。

複数人サービスデスクに配置する場合、その電話番号にかかってきた電話を同時に複数人取れるように運用設計をしてください。

人員については、未経験者を配置しても構いません。トークスクリプトを別途用意するからです。

トークスクリプトは電話に出るときのトーク、電話を切るときのトークを用意し、ほとんどヒアリングが主であるため、そんなに難しいスクリプトを用意する必要はありません。

また、経験を重ねるうちに習熟度が上がるため、放っておいても成長が見込めます。ただし、本人のやる気に依存しますが。

人数は突発的なお休みやトイレ、昼休憩を考慮すると、2000名規模の企業だと4名ほどで足ります。

繁忙期だと4名では足りない可能性があるので、5名あらかじめ配置し、サービスデスク業務以外のPCキッテイングなどの簡易な作業をサービスデスク要員に振ることも必要です。定期的にシステムの勉強会を行うのも必要です。

また、アイドルタイムは必ず発生します。忙しいサービスデスクということは、システムの造りに問題があると考えるべきでしょう。

以前、アイドルタイムをなくす運用をして欲しいと要望を受けたことがありますが、サービスデスクが「暇」であることがシステムの安定稼働に繋がっているため、できれば、人員リソースに余裕を持たせて立ち上げることが肝要です。

話が少し脱線しますが、サービスデスク要員に定期運用を任せるのも手です。その場合は1アクション1ページの詳細な手順書を用意し、引継ぎとハンズオントレーニング をすることが必要です。併せて、ワークアラウンドの提供、簡単なインシデントの復旧方法などがわかれば引き継ぐと、サービスデスクが対応するので、皆様の負荷が軽減されます。

イベント、インシデント管理の立ち上げ

さすがにExcelだけだとイベント 、インシデントの発生しか記録できず、その後、サービスデスクや二次対応先が、何をどのようにしたか可視化できないため、ITSMツールが導入された前提で記載していきます。

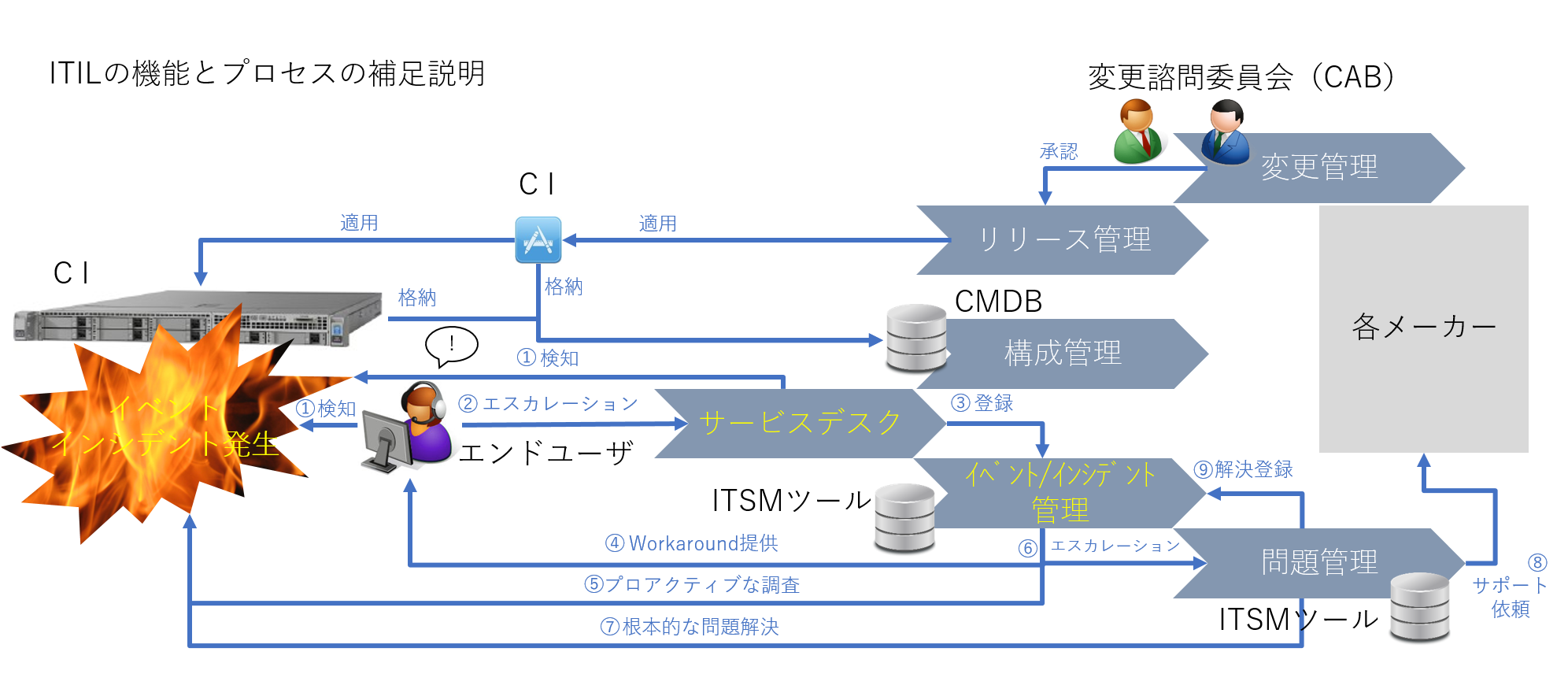

ITSMツールの利用者はサービスデスクだけではありません。例えば、ネットワーク担当SE、サーバ担当SE、DB担当SEなどの二次エスカレーション先も利用者です。また、参照するという意味では、システムオーナー他、各ステークホルダーも利用者といえるでしょう。

ここで、1つ問題が発生する可能性があります。例えばですが、今まではイベントやインシデントが発生したら、二次エスカレーション先が対応し、上長に報告、またはベンダー問い合わせを行っていたと思います。これがITSMツールを導入すると、二次エスカレーションが発生した時点で、二次エスカレーション先がチケットオーナーになり、チケット自体に記録を行う手間が増えるからです。

これは運用設計要員から説明をするべきですが、できれば、部課長クラスから二次エスカレーション先の担当SEに「依頼」を行う必要があるでしょう。上長からの「依頼」後、運用設計要員から、ITSMツールのトレーニングを行うと、聞く耳を持つでしょう。

インシデント管理はサービスデスク要員よりも、二次エスカレーション先が「カルチャーの変革」を嫌がる傾向にあります。

しかし、ステークホルダーからみれば、イベントやインシデントの全体像が把握でき、システムの問題点、工数の問題点等、可視化ができ、続く問題管理機能の導入がスムーズに進むという仕組みです(二次エスカレーション先がメーカーに問い合わせたら、問題管理に移行しますが)。

最後に

いかがだったでしょうか。少し長くなりました。

上記の流れを最終的に確立できれば、成功といえると思います。

立ち上げといっても、やることはたくさんあります。

運用設計からの導入が望ましいですが、記載内容を基に運用設計を行い、要員トレーニングを行えば、一先ず はITILのフレームワークを利用した運用を行うことができます。

もちろん、コストはかかりますが、それと引き換えにシステムの運営状況が可視化でき、現システムの問題、次期システムへの課題が浮き彫りにできるわけですから、導入しない手はないと思います。構成管理やリリース管理も問題管理同様、必然的に導入ができますし、そもそも、ITSMツールにはCMDB(Configuration Management Database)が実装されているケースがほとんどです。

ライセンス管理も大事ですが、IT資産の管理も重要です。この機会にサービスデスク、イベント管理、インシデント管理を導入してみてはいかがでしょう。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

ビジネス開発本部 第3応用技術部 第4チーム

宮代 祐介

Webからのお問い合わせはこちらから

ナレッジセンターを検索する

カテゴリーで検索

タグで検索