- ナレッジセンター

- 匠コラム

既存LDP/MPLS網と新規SR/MPLS網の相互接続検討

Cisco Router編

- 匠コラム

- 設計構築

- ネットワーク

ビジネス開発本部 第3応用技術部

第3チーム

高田 聡士

はじめに

主にMPLS網を使用して通信サービスを提供する企業においてSegment Routing(以下、SR)の導入が進んできています。とは言ってもSRは新規の独立した網構築で採用されることが多く、既存網からのマイグレーションや既存網との相互接続についてはまだそれほど行われていない印象です。そのため今後マイグレーションや相互接続を進める際にどの様な問題が発生するのかを検討しておくのは必要なことだと考えています。特にSRでは新機能の実装が先に行われる場合が多いことからIGPとしてこれまで使用されてきたOSPFではなく馴染みの少ないISISが採用されるケースも見受けられるため、検討要素は多岐に渡ることが想定されます。本コラムではその中でも既存のLDP/MPLS網と新規のSR/MPLS網の相互接続を行う際に発生する問題とその解決策について実機での確認結果とともに見ていきます。

今回はCisco Router編です。

相互接続の機能について

LDP/MPLS網とSR/MPLS網を相互接続するためにはルータに幾つかの機能が必要となります。

本コラムではこれらの機能については把握されている事を前提として説明を進めていきます。

この相互接続の機能について確認されたい場合は拙著「MPLS網にSegment Routingを適用してみよう ③SRの独自機能」内の「ⅱ.LDP interworking」の記載内容をご確認ください。

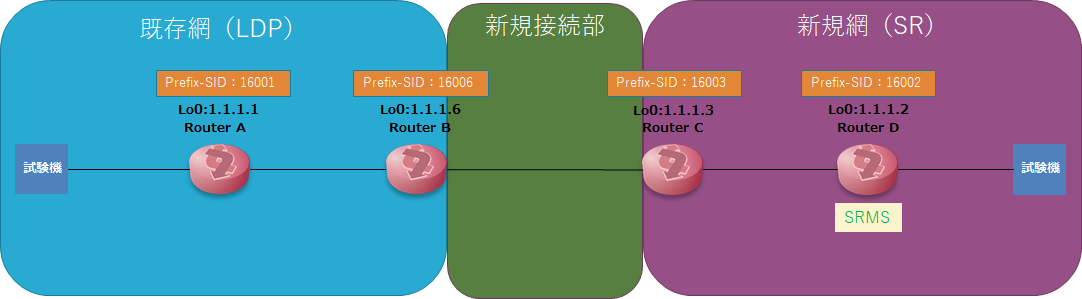

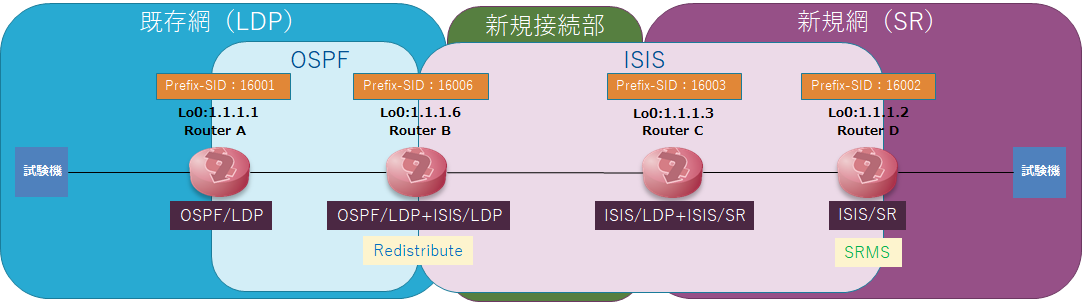

検証構成

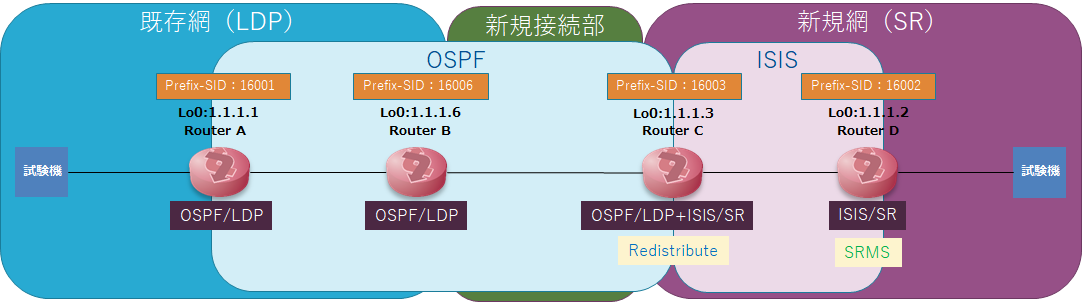

今回の確認は下記の様な検証構成で行います。

- Router DをSRMSとして動作させ、Router AとRouter BのPrefix-SID情報を新規網内に配信させています

- Router AとRouter DをPEとしてL3VPNを設定し、試験機間の疎通で通信の可否確認を行います

- 今回は全てCisco社のルータを使用しています

それぞれの機種とOS versionは下記の通りです

相互接続確認

0.前提条件

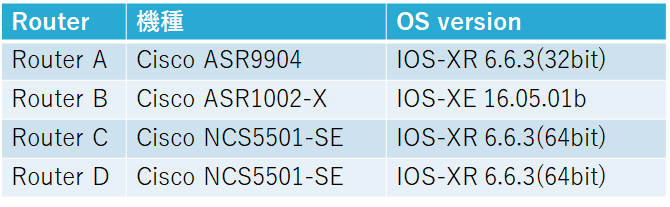

現在、国内のMPLS網ではほぼ100%、IGPとしてOSPFが使用されています。

そのため今回は既存網のIGPはOSPFに固定して確認を行います。

1.既存網とOSPF/SR新規網の相互接続

新規網がIGPとしてOSPFを選択した場合の新規網と既存網の接続となります。

この場合は特に問題は発生しません。

LDPとSRの境界となるRouter CにはSRMSから取得したRouter A、Router BのPrefix-SID情報があるため、通信は問題なく行えます。

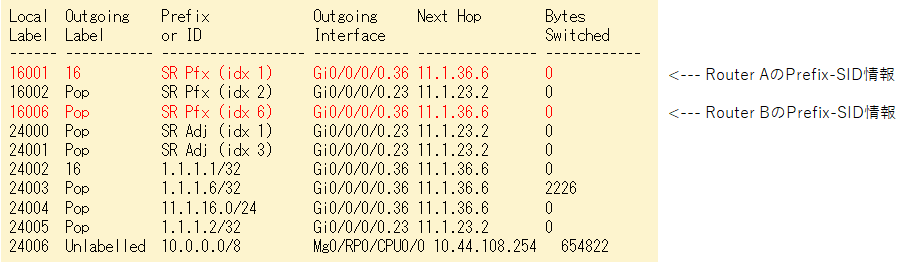

<Router Cのlabel forwarding情報>

2.既存網とISIS/SR新規網の相互接続

新規網がIGPとしてISISを選択した場合の新規網と既存網の接続となります。

既存網と新規網でIGPが異なっているため経路の再配信(Redistribute)を行う必要があります。

ここではLDPとSRの境界であり同時にOSPFとISISの境界でもあるRouter CでRedistributeを実施しています。

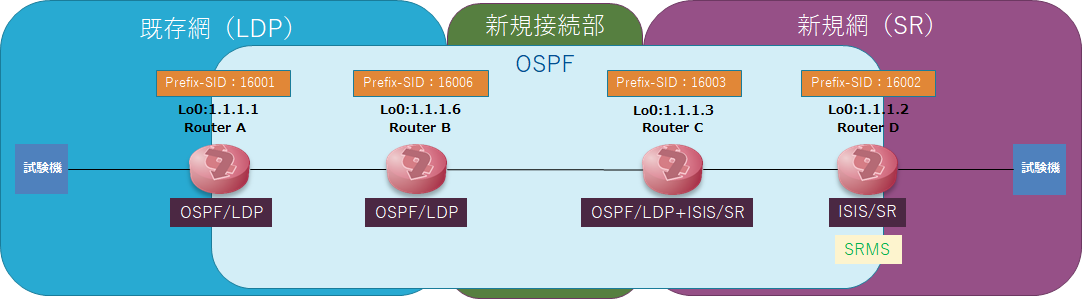

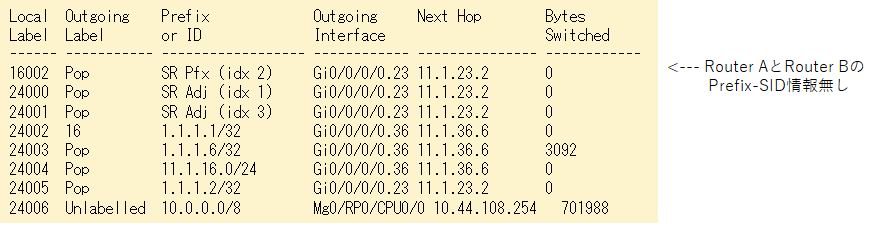

結論から言うとこの構成では通信に失敗します。

これはRouter CがRouter A、Router BのPrefix-SID情報をlabel forwarding情報として使用出来ていないためとなります。

<Router Cのlabel forwarding情報>

なぜこの様なことになるのでしょうか。

それはRouter CはSRMSからのPrefix-SID情報の配信をISISで受け取っているのに対し、Prefix-SIDの元となるRouter A、Router Bのloopback 0のアドレス情報はOSPFで取得しているからです。

必要な情報を異なるIGPで取得しているためにそれらを紐づけることが出来ず、結果としてlabel forwarding情報に登録されない事となります。

では新規網がIGPとしてISISを選択した場合に相互接続を行うためにはどうすればいいのでしょうか。

次からこの問題の解決策として2つの案を確認します。

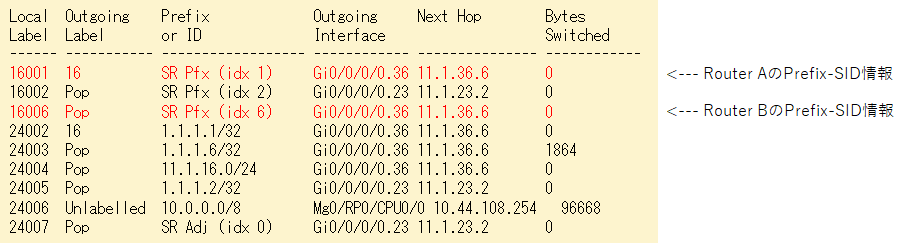

3.既存網とISIS/SR新規網の相互接続(解決策)

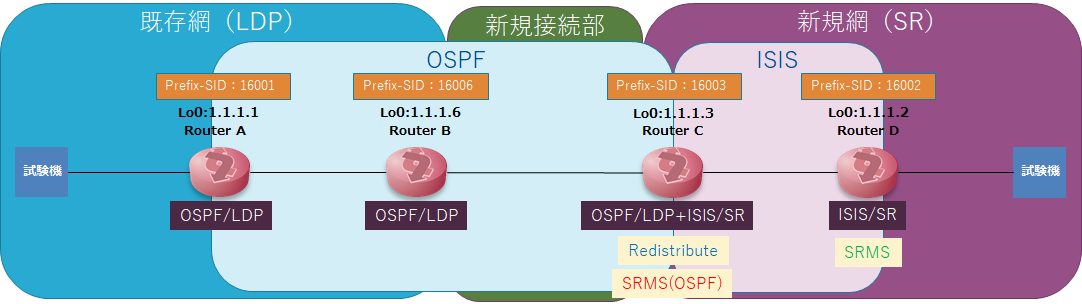

Ⅰ.OSPFに対するSRMSによるPrefix-SID情報配信

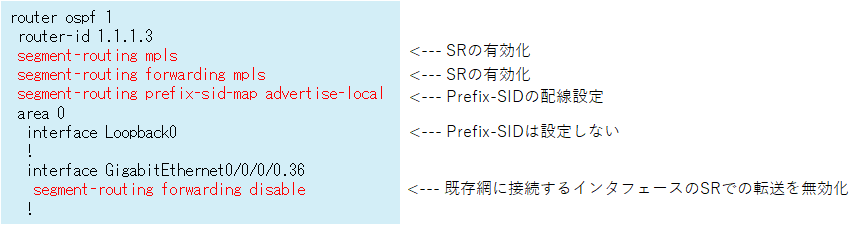

先程と同じ構成でRouter CにSRMSの設定を行い、OSPFに対してRouter A、Router BのPrefix-SID情報を配信します。

この時OSPFにはPrefix-SIDの配線設定だけを行うのではなく、SR自体を有効化させる設定を行う必要があります。

<Router CのOSPF設定>

この構成だとRouter CがRouter A、Router Bのloopback 0のアドレス情報を取得したのと同じOSPFでPrefix-SIDの情報を取得することが出来ます。

そのためお互いの情報を紐づけすることが可能となり、Prefix-SID情報がlabel forwarding情報として使用されます。

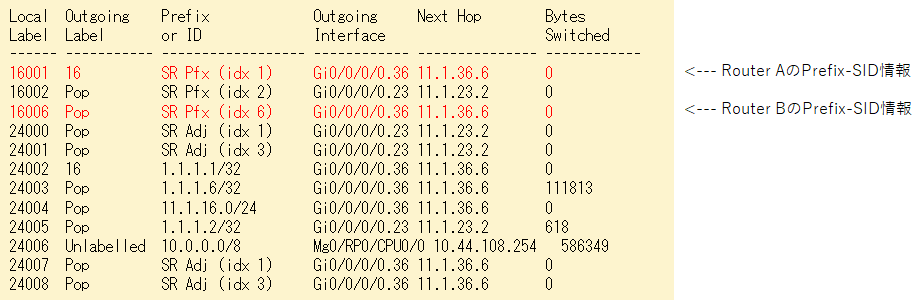

<Router Cのlabel forwarding情報>

この状態であれば通信は問題なく行えます。

この方法を実施すると既存網のRouterにもOSPFのdatabase情報としてPrefix-SID情報が配信されます。

ただそれによる通信への影響は無さそうです。

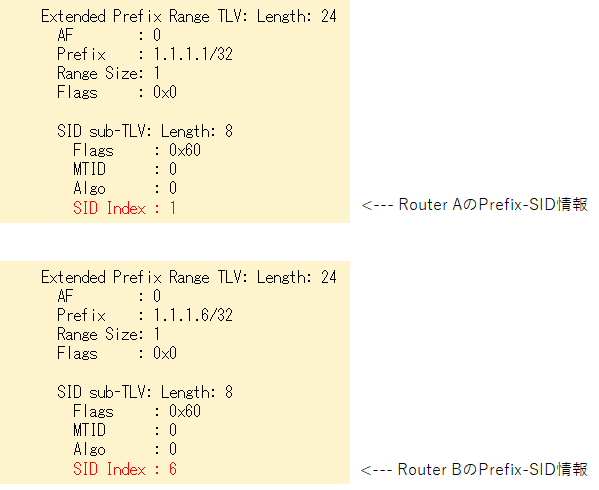

<Router AのOSPF database opaque-area情報(抜粋)>

Ⅱ.既存網側でのRedistribute実施

これまでの構成とは異なりRedistributeの実施ルータをRouter CからRouter Bに変更します。

既存網とISIS/SR新規網の相互接続がうまくいかなかった理由はRouter CがSRMSからのPrefix-SID情報の配信とloopback 0のアドレス情報を異なるIGPで取得していたためでした。

本構成ではRouter Cの手前のRouter BでRedistributeを実施することにより、Router CでのPrefix-SID情報とloopback 0のアドレス情報の取得IGPをISISに統一させています。

その結果Prefix-SID情報がlabel forwarding情報として使用され、通信も問題なく行われます。

<Router Cのlabel forwarding情報>

まとめ

既存のLDP/MPLS網と新規のSR/MPLS網の相互接続においてSRでOSPFを採用した場合の動作、及びISISを採用した場合の問題とその解決策について説明しました。ISISを採用した場合でも構成に工夫が必要となりますが、通信を問題なく行える様にすることが出来ます。

このコラムの内容がSR検討の一助となれば幸いです。

関連記事

- RFC 8402

Segment Routing Architecture - RFC 8660

Segment Routing with the MPLS Data Plane - RFC 8661

Segment Routing MPLS Interworking with LDP

執筆者プロフィール

高田 聡士

ネットワンシステムズ株式会社 ビジネス開発本部 第3応用技術部 第3チーム

SP事業会社のコアネットワークにNIerとして7年弱携わる

当時の主な担当製品はCisco社のCRSシリーズ

7年ほど前に現部署に異動し、Cisco社含めたハイエンドルータ製品を担当

最近はArista社製品も担当

- 情報処理「ネットワークスペシャリスト」

- CCIE RS #50857

Webからのお問い合わせはこちらから

ナレッジセンターを検索する

カテゴリーで検索

タグで検索