- ライター:阿部 豊彦

- 経歴:エンタープライズ系インフラの提案、設計、構築や、SDN提案、

工場IoTネットワークやセキュリティのコンサルなどを担当。

ファシリティ、インフラ、セキュリティなどボーダーレスです。

昨年末から文教フィールドへ参入。

目次

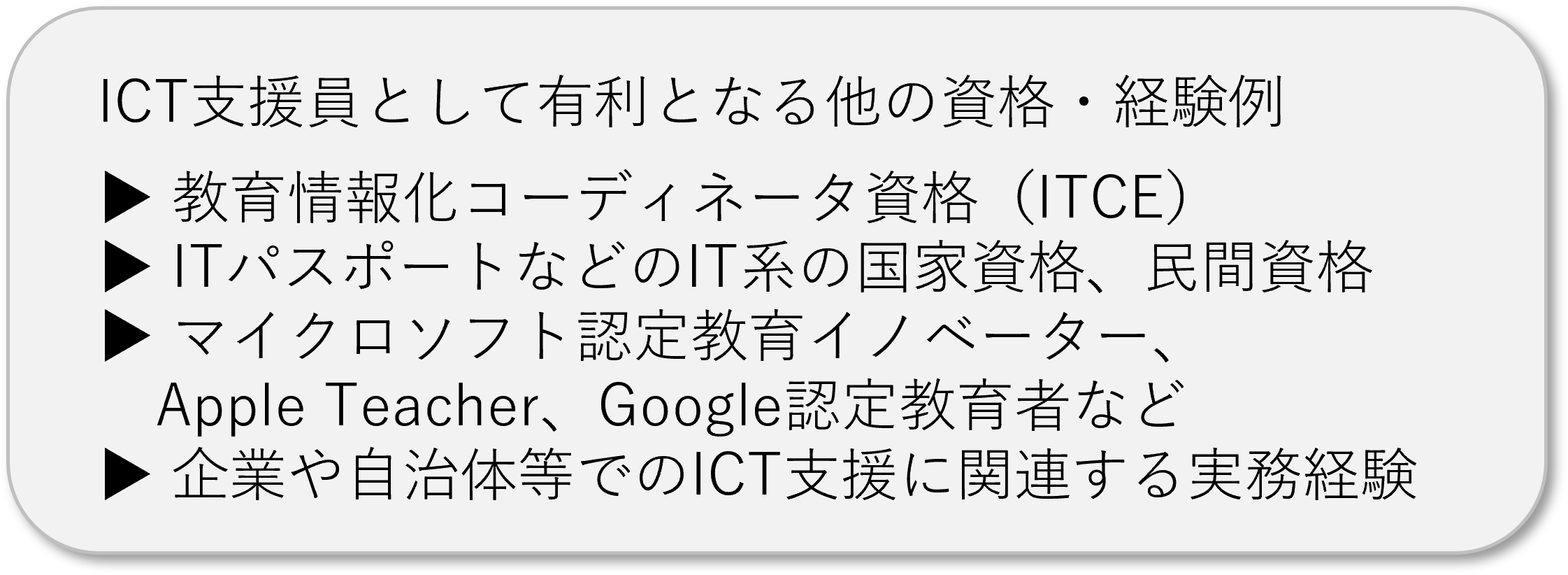

ICT支援員の資格 取得

昨年の「教育情報化コーディネータ3級」の取得に続いて、7月に「ICT支援員」のITCE資格を取得しました。

ITCE (情報ネットワーク教育活用研究協議会 https://jnk4.info/itce/index.php)

ICT支援員資格は民間資格となっていますが、教育現場をなりわい(生業)の場とするには、有益な資格のようです。

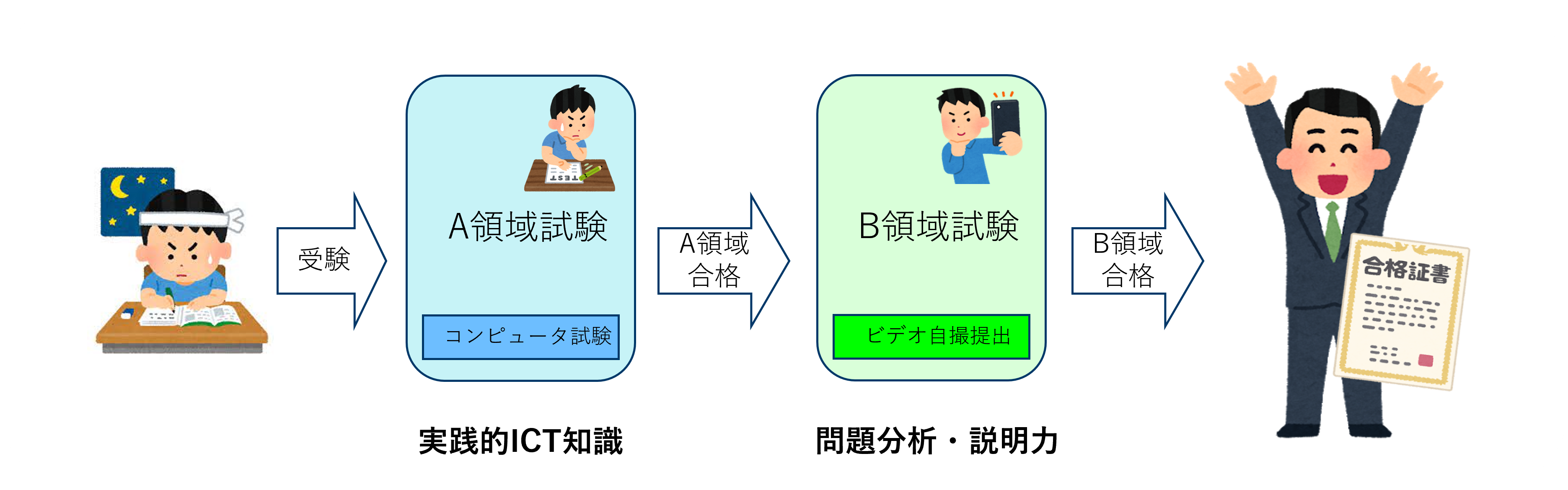

ICT支援員認定試験は、コンピュータベース試験(CBT)だけの「教育情報化コーディネータ3級」の試験とは異なり、動画提出が追加されています。「先生に対して、問題解決方法を説明する」想定の自撮りビデオの提出です。しっかり頭の中を整理して、時間内にわかりやすく説明する。つまりコミュニケーション能力が試されます。コミュニケーション技術には、「相手の考えをより正確に引き出す技術(理解すること)」と「自分の考えを相手に正確に伝える技術」が含まれ、先生と良好な人間関係を構築する重要な手段となります。特に、ICTを不得意とする先生との会話では重要なスキルとなりますので、教育現場での仕事には必須となりますね。よい点を試験されていると思います。

GIGAスクール構想により、学校現場のICT環境(特に学習系)が大きく変わりました。これからは、新しいICT環境について試験の中で問われていくのかと思います。(そのほうがより実践的ですからね!)

二つの試験を順に受けることになります。

「A領域試験」 試験センターでのCBTです。ICTや学校に関するさまざまな現場での知識が問われます。

結果はその場では出ません。通知が来て初めてB領域の課題内容がわかります。

「B領域試験」 適切な環境でのビデオ撮り。機器トラブルを想定した対応や解決への提案力、コミュニケーション能力

が問われます。(ビデオまでしっかり見ていただいて、13,800円(税込み)の受験料はお値打ちですね!)

課題が通知されて3、4日ほどで対応することになり、日程に余裕がないと大変です。ビデオ提出して2週間ほどで、最終合否が通知されます。なんだかんだで、ひと月くらいかかるイメージです。

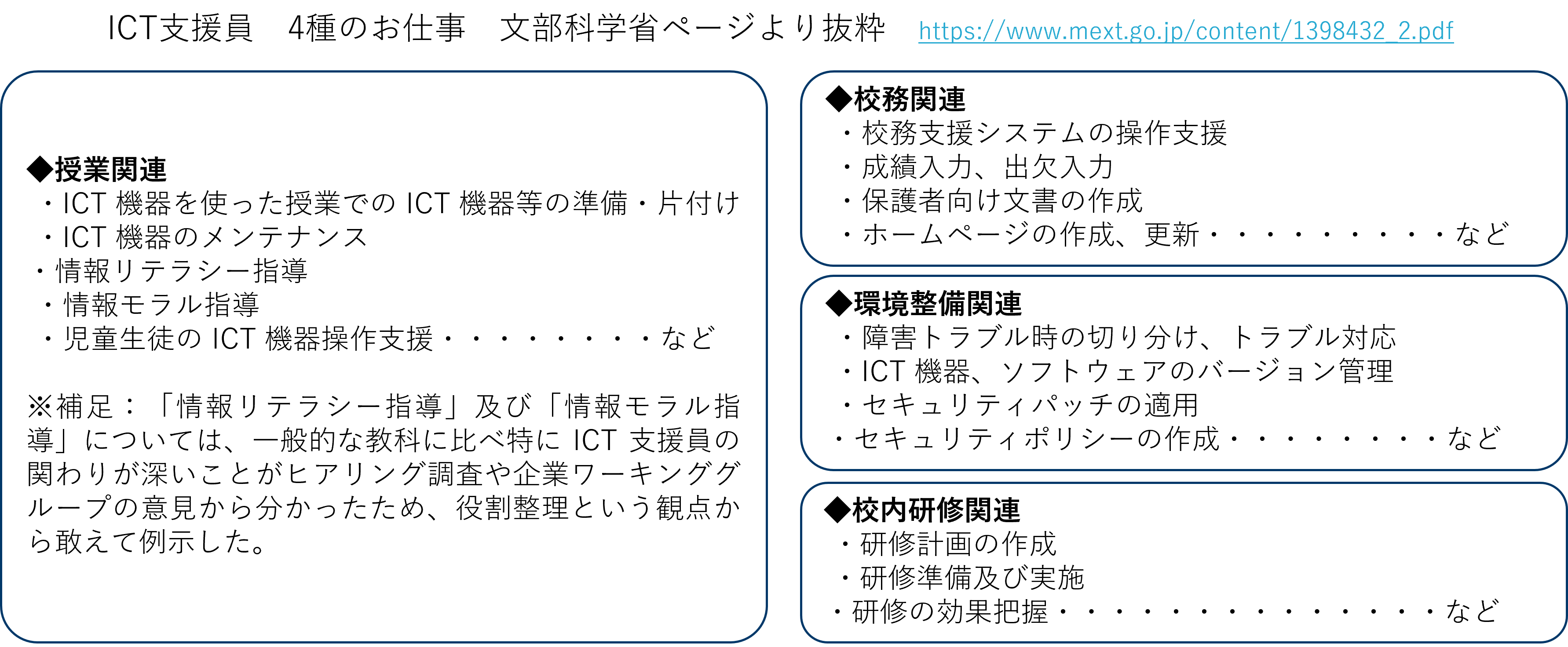

ICT支援員の役割

ICT関連業務範囲は、授業関連、校務関連、環境整備関連、校内研修の4種に分けられているようです。学校のパソコンやプロジェクターなどの機器の操作を主に先生に指導したり、情報化推進をサポートするとされています。平たく言うと、PCインストラクターであったり機器導入アドバイザーであったりと、多岐にわたって先生をサポートするのが仕事です。最終的には契約内容によって業務範囲が決まります。ちなみに、この仕事に年齢制限はありません。(将来、ICT支援員はテクニカルな支援に限定した役割に変更されるかもしれません。)

これからのICT利用

旧来のパソコン教室と学校サーバのイメージから、GIGAスクール構想で配布されたPCやタブレットを使った、一人一台のICT環境に大きく変わりました。GIGAスクール構想で実現する、もしくは実現しなければならない「利用する姿」は、主に以下のような「習熟度向上」や「学びを止めない」に集約されます。最終的には個人に最適な学習(Adaptive Learning)や、意見や考えが異なる子供たちが集まり考える協働学習(collaborative learning)を、ICTを使って実現することです。

ICTの利用① 学習の効果を高めるためのツールとして

・ICTを一斉学習・協働学習・個別学習に組み込み、理解が深まる授業づくりをする。

ICTの利用② 学びの継続を実現するツールとして

・災害、不登校・病気・障害などで登校ができなくても学びを止めないため、ICTを活用した遠隔教育をする。

・日常的に家庭学習でのICT活用を推進する。

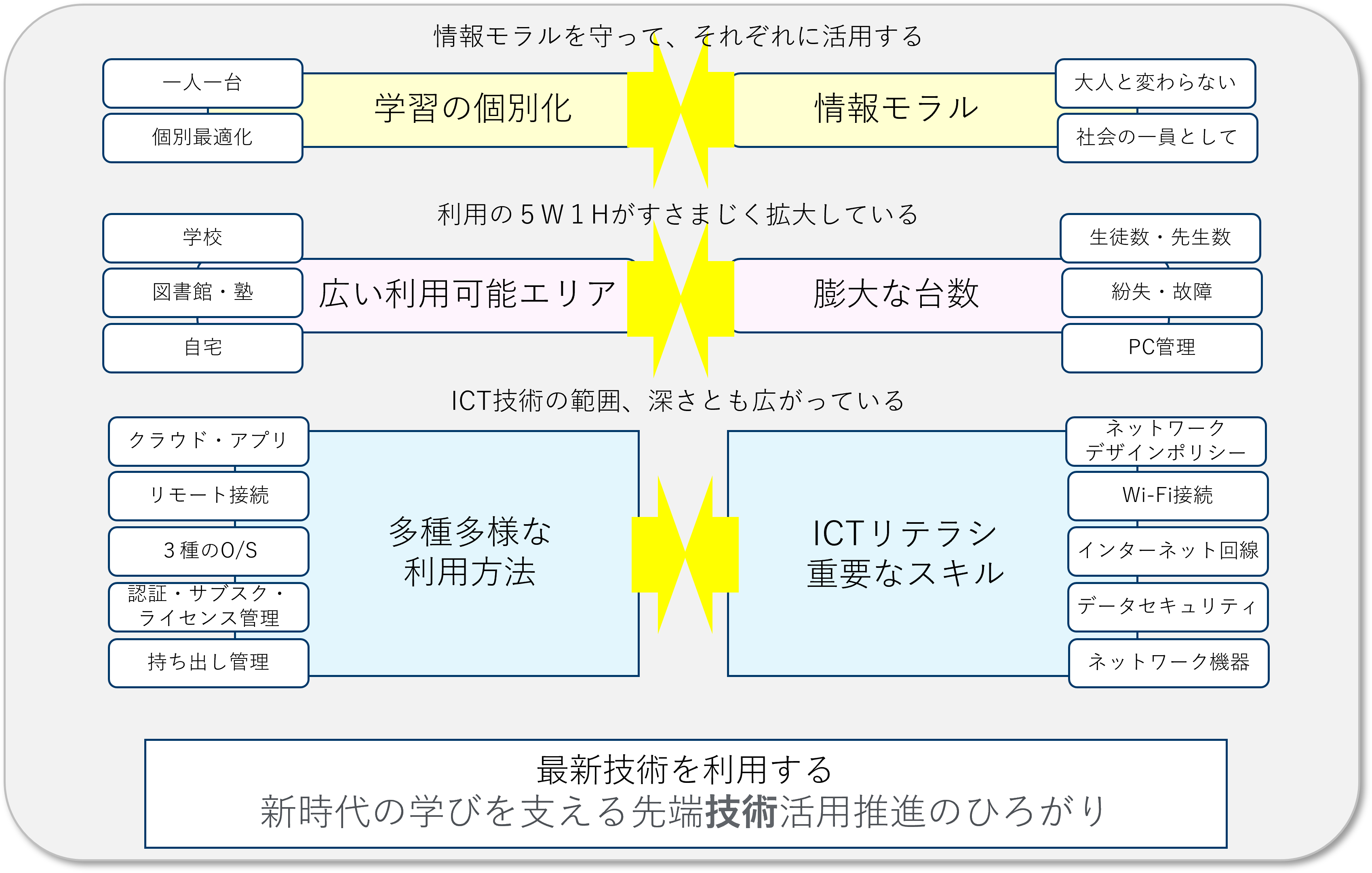

GIGAスクール構想以前と比較すると、情報モラルの必要性の高まり、管理する台数と使い方の多様性、利用エリアの拡大、高度な業務用Wi-Fiの導入のように、従来の学校のICT環境とは全く異なる状況になった。

ICT支援員の役割をひとことでいうと

子どもたちが社会で生きていくために必要な情報活用能力を身につけられるよう、ICTを取り入れた授業提供を手伝い、ささえること。そのために広範囲なICT知識が必要となる。

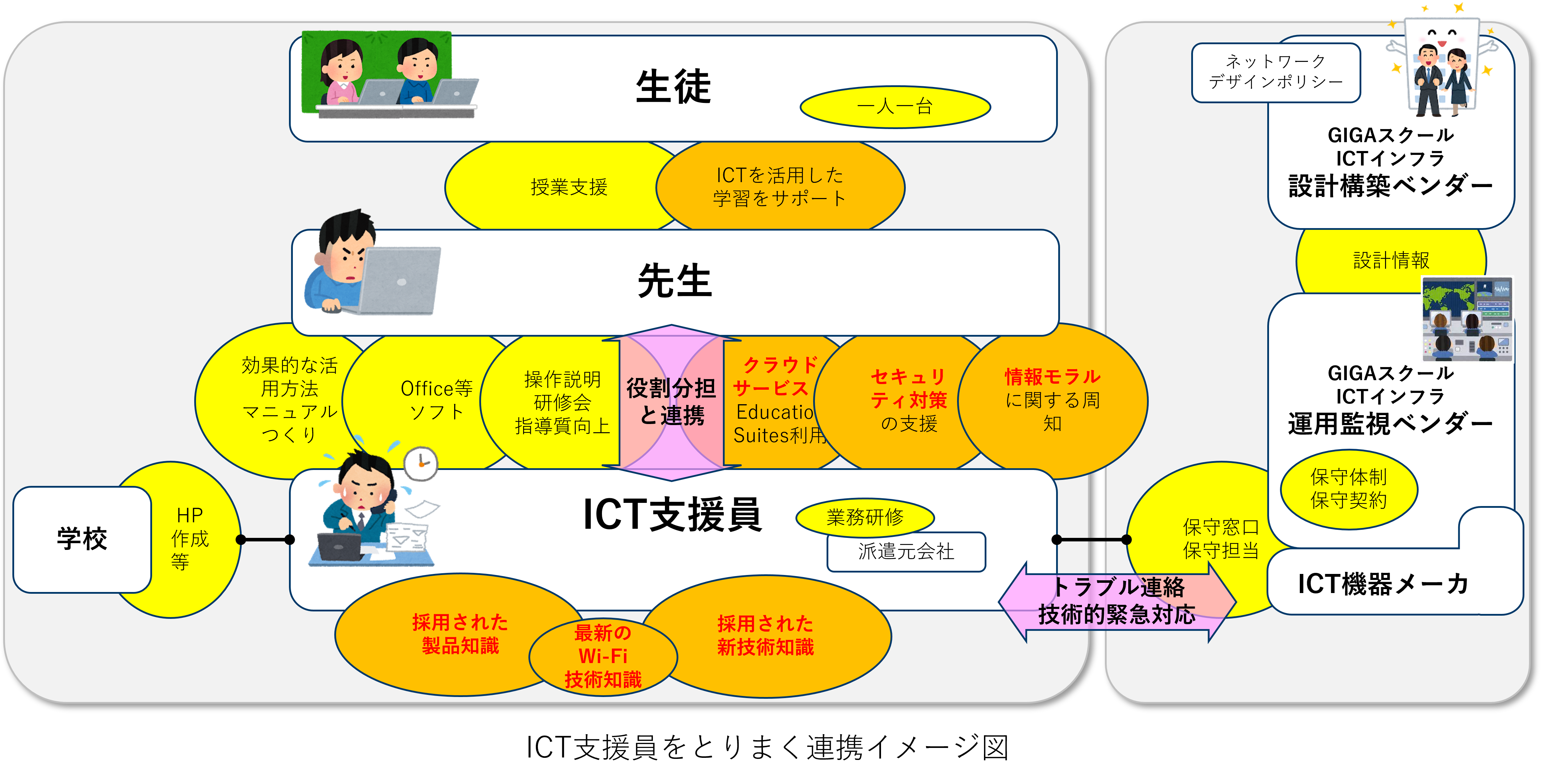

働き方・・ICT支援員を取り巻く企業連携

学校や教育委員会での直接雇用と業務委託(ICT支援員を派遣する企業へのエントリー)があるようです。

知見の無いトラブルが発生したら、どうするか? 心配事は絶えません。業務委託であれば企業組織として対応できるはずです。必要な業務研修をしてくれる企業もあるようです。最初のうちは、右も左もわかりませんので、企業のお世話になるのがよさそうですね。

ICT支援員と設計構築運用ベンダーとのコミュニケーションも重要

学校や先生によって抱える課題はまちまちでしょう。そのため、幅広いテクニカルスキルに加え、先生の課題やニーズを充分に汲み取って、提案と解決を提供していく姿勢が大切になるんだと思います。

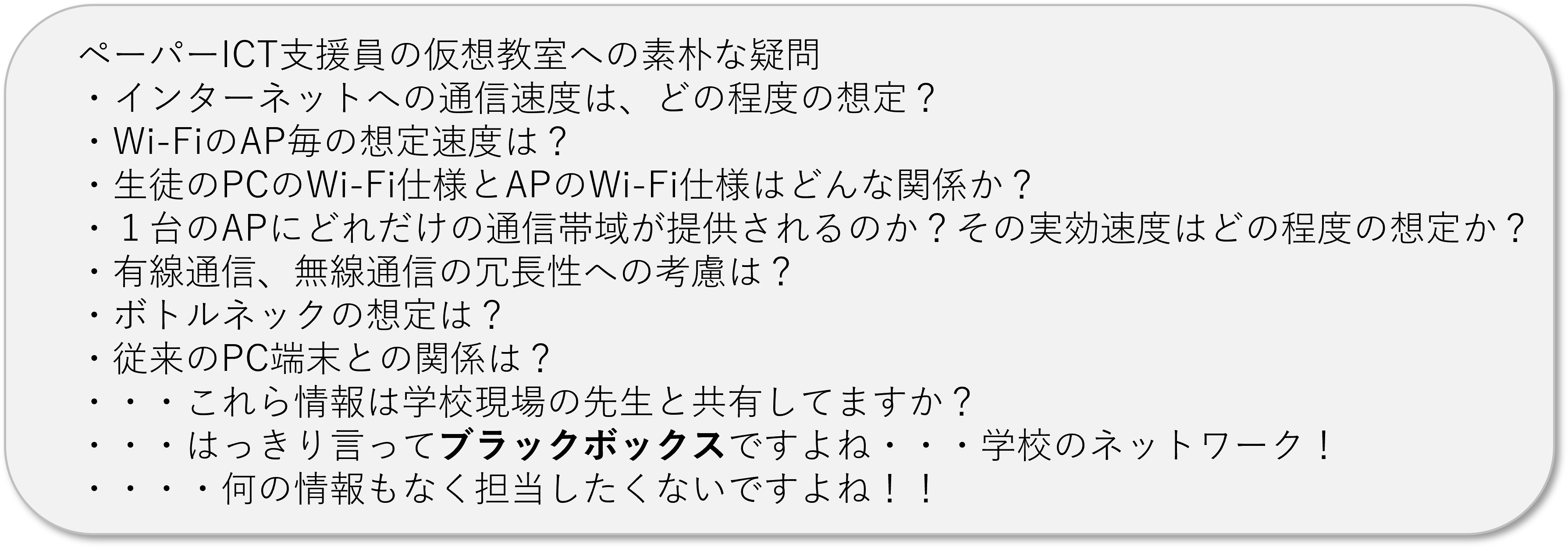

そのために、ICT支援員は常に学ばなければなりません。ICT支援員は、先生とコミュニケーションをとるだけではなく、GIGAスクール構想で構築されたネットワークがどんな設定で動いているのか?知る必要があります。特にWi-Fiについては。設計ベンダーの計画した「ネットワークデザインの考え方やその設定」を知ることで初めて、生徒のPCがどのように動くことが想定されているか、知ることができるようになります。その中で問題を適切に解決し、設計構築運用ベンダーに改善を進言することもできるようになります。

最終的に、運用保守ベンダーとの間での有益な情報交換と効率的な作業分担を明確にできるようになります。さらに、設計構築ベンダーから得た情報から、うまく利用するための「ICT環境の運用方法」を学校現場に提案できるようになるかもしれません。

現在のGIGAスクールは、「Wi-Fiは、入ったけれども・・・」という状態かと思います。ICT利用環境としてトータルにデザインされていないと推測されます。

その理由は補助金の範囲がという点もありますが、「利用する姿」が描けてないというのが本当のところではないかと思います。

ICT環境を「利用する姿」とは?

「もしくは実現しなければならない「利用する姿」は、主に以下のような「習熟度向上」や「学びを止めない」に集約されます。」と書きました。その利用する姿は以下のように問いつめていくことができます。

最初に、

学年、授業科目、時間枠というざっくりとした分類があります。

さらに、クラウド利用なのかデータセンター利用、学校サーバ利用なのかというアクセス先の違い、その中にはアプリはどこにあって、データはどこに保管するのか? ということも含まれます。

そのアプリは動画のように大量のデータが流れるのか? クラス全員が同じデータに一斉にアクセスするのか?

オンライン授業の配信に十分なインターネット回線速度が確保できるか?特に複数の授業の同時刻配信時に。

どのくらいの通信待ちをアプリが、いや授業進行が許容できるのか?

最終的に、授業の中にICT利用をきれいに組み込めるのか?

さらに突きつめれば、

そのアプリは個別最適化を実現するものなのか? 単にスタディログ(学習履歴)を取るだけなのか? 生徒指導の手助けとなるものなのか? 先生の指導業務を手助けするものなのか?

せっかく高価なアプリを導入(利用)しても、ICT利用環境が追従できなければ、元も子もありません。

一気に記入してしまいましたが、こういった配慮をしつつその時々の「利用する姿」に耐えうるようにネットワークを追従強化していかなければなりません。ICTの利用は始まったばかりで、これから利用が加速していくでしょうから、最初に計画してこれで5年間充分という話ではありません。「利用する姿」も「ネットワーク」も生き物です。

ICT支援員は「教育のDX」を推進できるか?

新しい社会を担う人材育成を目指して、新しい学び方、学びの場を実現するために教育現場のICT化は喫緊の課題とされています。また、ICTの導入は教育現場の課題解消にも期待されています。

こどもたちが、いつでも、どこでも、同じように最適な学習ができるために、オンライン授業の開催や持ち帰り学習のサポートや、先生の事務作業自動化や削減をとおして教員の働き方改革のという教育現場のDXへの取り組みが期待されています。ICT支援員はこの教育のDXに一役買うのではないかと思います。また、そうでないと困ります。

(DX:デジタルトランスフォーメーション:デジタル=最新のテクノロジーを使った改革・革新のこと)

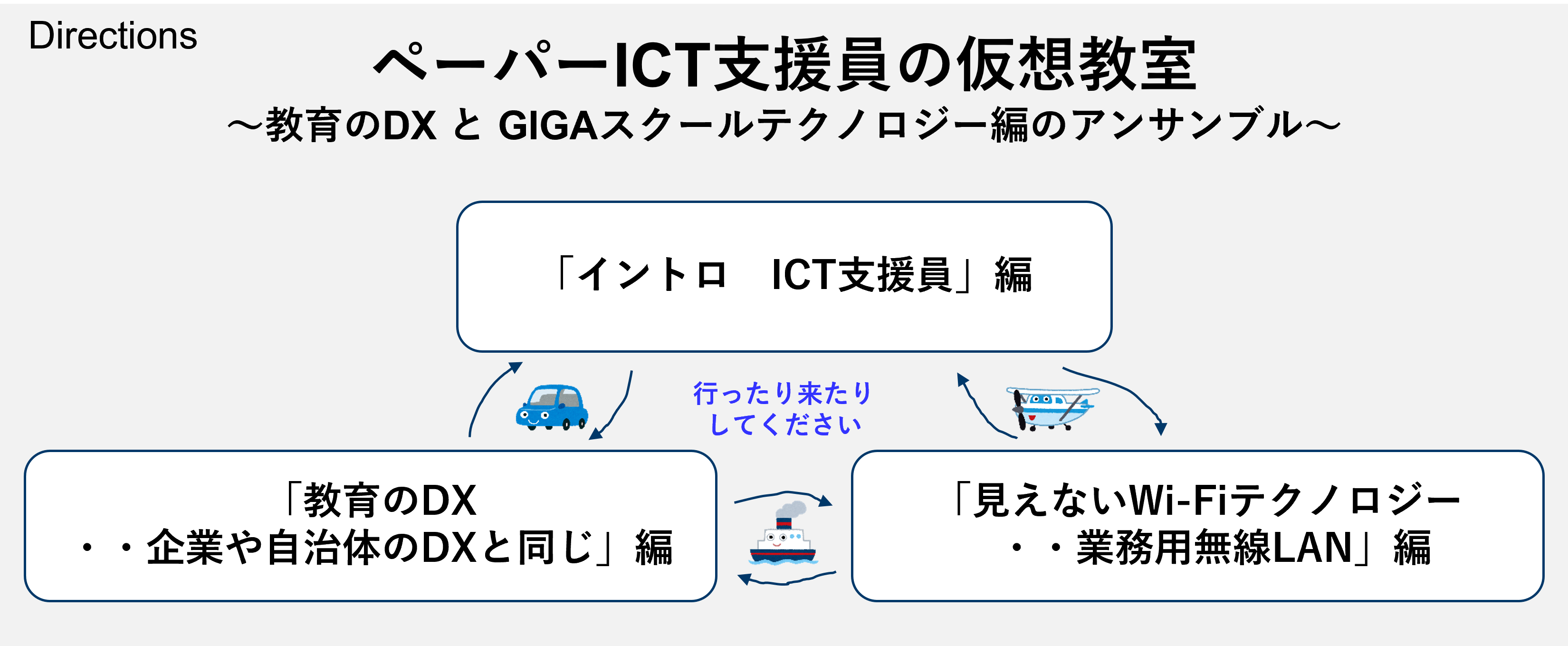

次回はRPGのように話題分岐します。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。