- ライター:阿部 豊彦

- 経歴:エンタープライズ系インフラの提案、設計、構築や、SDN提案、

工場IoTネットワークやセキュリティのコンサルなどを担当。

ファシリティ、インフラ、セキュリティなどボーダーレスです。

昨年末から文教フィールドへ参入。

目次

コロナと充電保管庫(第二世代 充電保管庫):その2

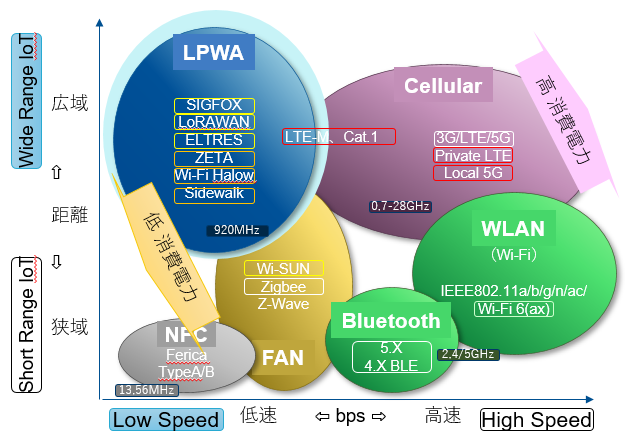

LPWAという解決

LPWAはLow Power Wide Areaの略で、その名のとおり低消費電力で長距離の通信を実現する規格の総称です。LPWAは、Sigfox、LoRaWANなど様々な特徴を持つ通信方式が規格化されており、それぞれにサービスを提供しています。主にセンサーデータの収集用に使われています。身の回りでは、水道やガスなどの自動検針(スマートメータ)の普及が期待されています。

Sigfoxは携帯電波網の一部の周波数を使いますが、LoRaWANなどの多くのLPWAサービスは920MHz帯という特定小電力無線の電波帯を使います。両方式とも広範囲にサービスを展開できるという共通の特性をもちます。

もう一つの特徴の低消費電力で、通信頻度によっては搭載電池で10年稼働するセンサーもあります。

まとめるとLPWAは、低頻度で単発センサーデータを低電力で長距離飛ばす低コスト通信規格です。

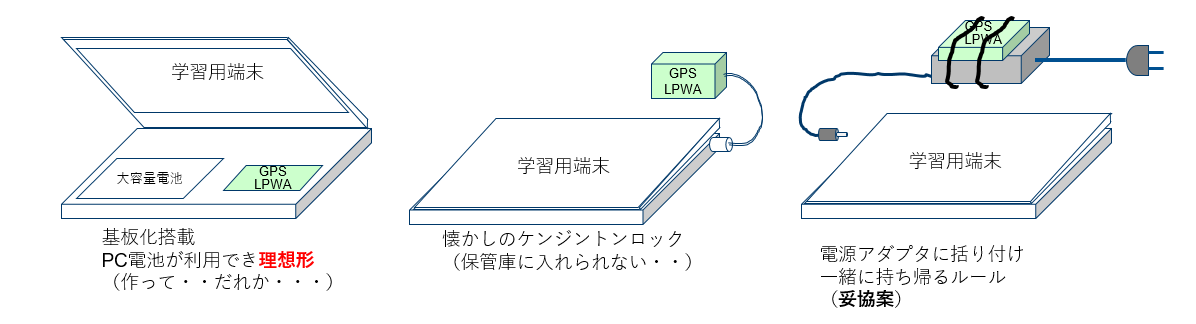

ぜひとも、生徒の端末持ち運びのために、端末内に組み込む「LPWA GPS発信機」を作っていただきたい。

動作電力は端末の巨大バッテリーからとれますので、停止状態で頻繁に位置情報を送れます。

(ここだけの話、位置が把握できるPC端末はビッグビジネスかも。)

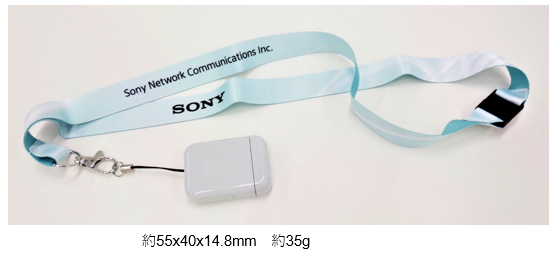

ソニーネットワークコミュニケーションズ社が提供するLPWA通信サービス(https://iot.sonynetwork.co.jp/service/eltres/)では、「GPSと加速度センサーを標準搭載した小型のセンサーユニット」を販売しています。加速度センサーを組み合わせることで、移動中に頻繁にGPS位置情報を発信できます。このため、地図上に人や物の移動線を描くことができます。

充電保管庫とIoT教室

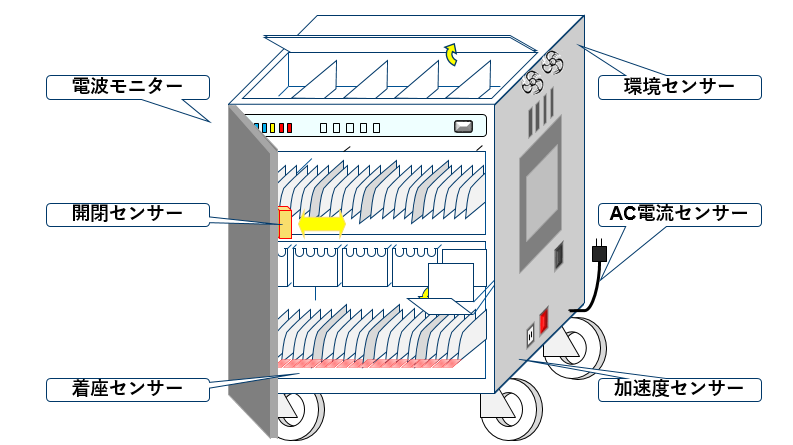

教室のIoT化、つまり「教室の見える化」を推進することでより良い勉学の環境を実現しましょう。LPWA通信を使うことで電源がなくてもデータを収集できます。Wi-Fi通信では電池切れの不安がつきまといますが、LPWA通信であれば、内蔵電池で長期間の利用が期待できます。LPWA対応の各種センサーを充電保管庫にまとめてみましょう。

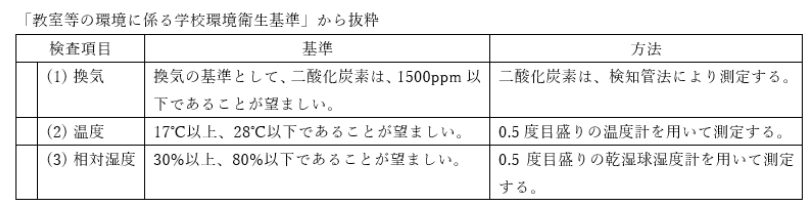

・各種センサーユニットとしての保管庫

センサーデータ送信を得意とするLPWA通信技術を使うことで、学校中の教室から様々なセンサーデータをIoT化・・つまり見える化ができます。内蔵電池で長期間稼働できるセンサーが多く、電源ケーブルを抜かれた保管庫でも機能させられます。

・保管庫のドア開閉検知

メカニカルスイッチや磁気センサーを使った開閉センサーで、扉の開閉を通知できます。いつ開いたか記録でき防犯に役立ちます。電源コードを抜いてしまった場合でも、「定期的開閉状態」と「開閉時のトリガー」通信で開閉通知ができます。(鍵を破壊して開けた場合も期待できます。)

・端末の着座センサー(着座スイッチ)

学校終業時に保管庫に戻される端末の数を自動的に計数させます。何番スロットに端末が収まっているかまで確認できると便利です。そうすることで収容端末台数を数字で表示することも可能となります。(実際のところセンサー多くて大変そうです。)

・移動の検知

加速度センサーを用いることで、充電保管庫の移動や破壊衝撃を検知できます。深夜の想定外のできごとを検知できます。保管庫に加速度センサーをつけなくても、端末に加速度センサー付きGPS発信機が付いていれば、全端末で一斉に移動を通知できます。

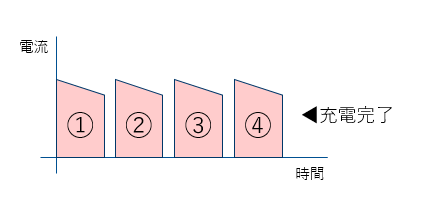

・充電状況の遠隔監視(見える化)

個別の端末から充電状況を取得するのは、かなりマニアックな仕掛けが必要となりますが、保管庫全体のAC電流の変化を測定し輪番の稼働状態を確認することは低コストでできそうです。先生のスマホで確認できたら最高ですね。(AC電流測定センサーをつかいます。もしくは輪番充電コントローラにがんばってもらいます。)

教室の環境

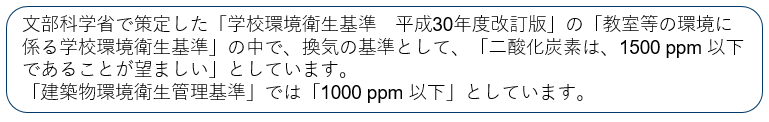

時々耳にする、CO2濃度(二酸化炭素濃度)と仕事効率の関係は、映画にもなった「アポロ13号」でも「成功した失敗 (successful failure)」として、たたえられ有名になりましたね。教室でも全く同じで、CO2濃度が上がることで集中力の低下や眠気をさそうことになります。

・教室の環境モニター

学校環境衛生基準で「CO2は1,500 ppm以下が望ましい」とあり、適宜窓を開けて換気をすることで、勉学の効率を最善の状態に維持できます。(全熱交換器を使用した空調機の場合は常時換気されますが、通常のエアコンは内気循環だったりします。)また、乾燥によるインフルエンザウイルス、コロナウイルスの浮遊拡大を防ぐ意味で、温度や湿度という基本的な環境測定も必要となります。

保管庫を教室の中に置いておくのであれば、こういった環境測定機能も組み込んでLPWA通信をとおして集中監視できます。(CO2センサー、温度センサー、湿度センサーなど)

二酸化炭素の測定は、のコロナウイルスの教室内滞留を防ぐためにも換気を促す指標になるかもしれません。(個人的感想です)

・教室の電波モニター

Wi-Fiがおかしい?と思っても電波は目に見えないためよくわからないこともあると思います。電波監視機器を用意することで「電波状況を見える化」できます。監視専用機器もあればWi-Fiアクセスポイントをセンサーモードで利用することで実現できます。(もちろん機器分の費用がかかります。)

このようなセンサー機器は実際に Wi-Fi端末のように機能し、Wi-Fi技術者が常駐していない学校教室でも、学習用端末の接続性の問題をリアルタイムに検知できます。たとえば、想定外の持ち込みWi-FI機器による電波干渉、悪意ある不正接続などです。

教室の隅っこに置かれる保管庫は電波監視するには良い位置となります。

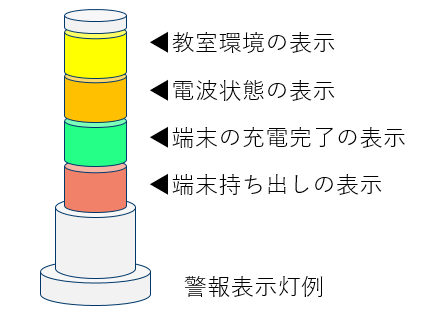

・警報表示灯

簡単に言えば、ステータスランプです。製品で言えば「パトライト」や「警子ちゃん」などが相当します。これら製品にはAPI連携などを通してステータスランプの色を変えることができるものがあります。例えば前出の、「教室の環境」、「充電完了状態」、「持ち出し端末の有無」、「電波の状態」などの保管庫で収集した各種ステータスを色で表示できます。先生はランプ表示をみることで、教室の状態をリアルタイムに把握できます。これは、高く見えやすい位置に取り付けたほうがよいでしょう。

保管庫から離れますが、UV滅菌灯を使った学習用端末の滅菌・消毒なども検討し、定期的に清掃すべきでしょう。

さいごに

「コロナと充電保管庫(第二世代 充電保管庫)」と題して思いっきり手を広げてみました。コロナにおされてではありますが、遠隔授業など学校のICT化、スマートスクール化がますます進んでいくことを期待します。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。