目次

米国企業中心のマルチクラウドのユーザグループONUGですが、年に2回開催されるカンファレンスが今年10月もONUG Fall2021としてオンラインで開催されたため、今回も参加しました。そこで見えてきたトピックスやトレンドについて今回も4回にわけてご紹介します。

1.ONUGが目指す次世代のエンタープライズコンピューティング Enterprise Cloud2.0 ←本記事

2.CIOたちが頭を悩ますクラウドのコスト管理と「Cloud Sprawl」

3.Cloud Sprawl (クラウドの無秩序) をどう防ぐか? - ONUGのアプローチ

4.NetSecOps on Elastic Infrastructure - ネットワンの取り組み

デジタルエンタープライズ実現に向けてONUGがめざす次のフェーズは?

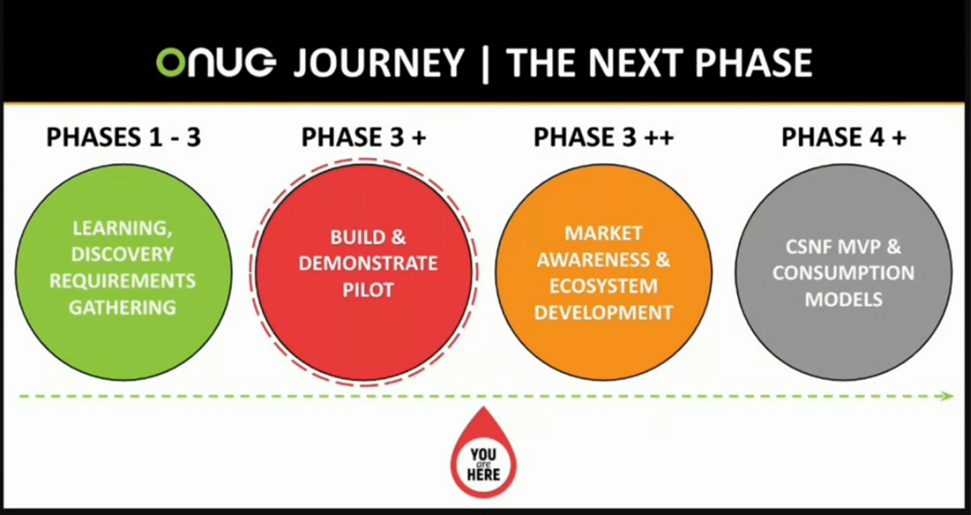

前回のSpringでも紹介しましたが、ONUGはデジタルエンタープライズへの進化に向けて必要なテクノロジーやフレームワークの検討、そしてケーススタディやチャレンジの共有を通して、メンバー各社のマルチクラウド環境下におけるIT利活用を向上させるということをミッションとして掲げています。これに対して、これまでの9年間ではユースケースの投票、WGの設定、解決策の提示ということをPhase1から3と位置付けて実施してきました。

このPhase1-3はこの活動のコアなので今後も継続していきますが、それに加えて次のフェーズとしてはマーケットでの認知拡大とエコシステム・コミュニティ拡張、そしてコラボレーションの進展によるツール開発、消費モデル開発といった活動を更に広げていくとのことです。

(図1:ONUG Journey - ONUG Fall 2021より)

https://onug.net/events/enterprise-cloud-2-0-the-future-of-enterprise-computing/

ONUGでは各企業のCIOやDirectorが現在の状況や取り組み、課題など関心事について語り合いますが、コロナ禍をきっかけに世界中に分散した従業員の働く場所や広がるクラウド利用が中心的話題でした。米国では今年の春以来Great Resignationと呼ばれる大量の離職が話題になっており、働く側も自分の環境に合った仕事を選ぶという姿勢がより鮮明になってきています。このような状況ではオフィスとリモートの仕事をどちらかに完全に寄せるということは雇用確保という観点からも非現実的であり、この割合を今後も継続的に調整し続けることが必要になるため、企業のITシステムとしてもそのような変化に柔軟に対応できるものであることが求められる、という意見で一致していました。

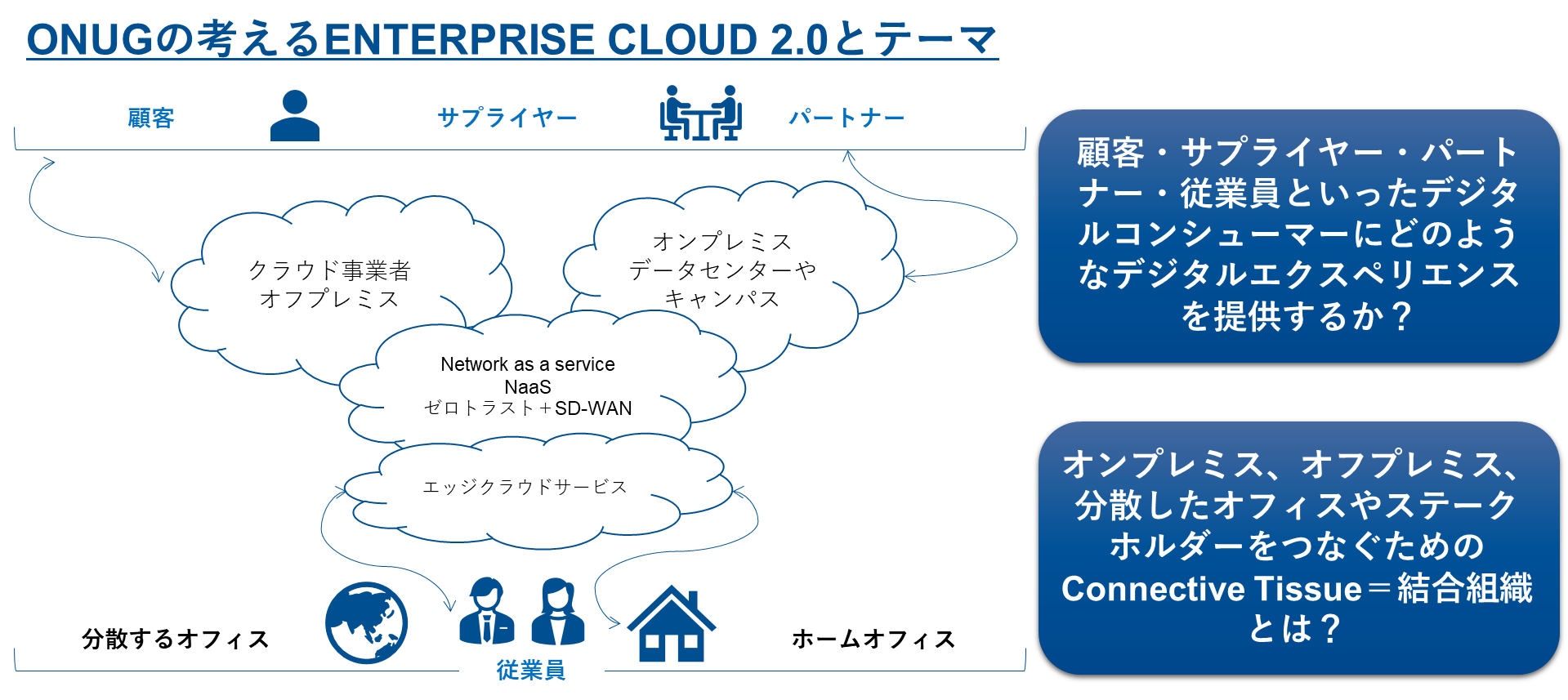

ONUGではそれを支える将来のエンタープライズコンピューティングの形をオンプレミスとクラウドを統合したEnterprise Cloud2.0と呼んでいます。

ONUGの目指すEnterprise Cloud2.0とは?

Enterprise Cloud 2.0はいかにスケールし、柔軟性を保つかといった観点で複数のビルディングブロックを組織デザインに落とし込んだ結合組織と定義されています。

ただし、このEnterprise Cloud2.0の方向性を決めるのはデジタルコンシューマー、つまりITサービスを利用する側であり、顧客だけでなく、サプライヤー、パートナー、そして従業員がどのようなデジタルエクスペリエンスを得るかということが非常に重要であるとしています。

また、ベンダーやクラウドサービスプロバイダが様々なサービスを提供し、今では素早く、便利に拡張や縮退ができるようになっていますが、エンタープライズはこの利用に際して適切に彼らのブランドやアプリケーション、データがコントロールできない限りは使うことができないというのが実情です。

これらの課題が解決された将来のエンタープライズコンピューティングの姿がEnterprise Cloud2.0と言いかえられます。

(図2:ONUGの考えるEnterprise Cloud2.0とテーマ、筆者作成)

さて、今回のONUGではEnterprise Cloud2.0実現に向けた当面の課題について様々な議論がなされていました。

エンタープライズにとって大きな関心の一つはセキュリティやガバナンス、リスク管理、コンプライアンスになりますが、Keynoteでも紹介されていたCSNFはクラウドにおける膨大な数のセキュリティ通知を一元的に理解できるようにすることで蓄積や分析、アクションをより早くより効果的に行うことができる、として期待を寄せられていました。また、ゼロトラストやSASE、SDPといった新しいテクノロジーキーワードが飛び交うアクセスとクラウドの間に位置するCloud EdgeはEnterprise Cloud2.0においてオンプレミスとクラウドをつなぐ結合組織を形作る場所となるため、注目度が高いトピックでした。

その中でもビジネスに近い領域の一つで各社CIOの関心が高かったのがクラウド利用の広がりに伴うコスト管理面での課題です。

クラウドにおいてはコスト削減といった事柄ばかりがハイライトされてきましたが、クラウドの活用を進めている企業にとっては、「どれだけ節約できるか」ではなく「クラウドのコストはわれわれのビジネス目的達成の上でどの部分に関連しているのか、そしてどのようにして知るのか」ということが最大の関心事項になっています。

カンファレンスではいくつかのセッションで投資やコスト管理についての課題や取り組みについて共有されました。

Kaiser ProminanteとCitigroupのセッションでは、オンプレミスの資産がOPEX化され、クラウド活用が進む中でそれらをどのように管理していくかという話でしたが、それ以外にも複数のセッションでOPEX化するコストへの対処法を論じていました。ONUGにおける関連したディスカッションの内容をまとめると、OPEX化するコストは以下の二種類に大きく分けられます。

■オンプレミス機器のOPEX化

まず、オンプレミスの機器がエンタープライズアグリーメント等の適用によってOPEX化していく点です。今まで5年間かけて償却してきたものが年単位の契約になり、額が変動するようになってきたものの、事業部門に2年後、3年後のフォーキャストを出してもらい、適宜コミュニケーションすることによって予測と実績のギャップ最小化に取り組み、なんとか運用できているとのことでした。

■パブリッククラウドのコスト管理

パブリッククラウドの投資管理、コスト管理はより大変です。参加者から課題として上がっていたのがCloud Sprawlという言葉でした。Cloud Sprawl、クラウドの無秩序な膨張というのはどういうことを言っているのでしょうか。

こちらについては次の記事で詳しくご紹介いたします。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。