目次

弊社でも400GbE関連のお問い合わせを頂く機会が徐々に増えてきました。本記事が発行される頃には、環境はもう解体されてしまっているのですが、今年に弊部門で行われた試験の一つとして400GbE製品の転送性能測定が挙げられます。今回は、その時の様子をご紹介いたします。

対応の製品は…

400GbE対応のネットワーク機器に搭載されるチップには、ネットワーク機器メーカーが独自で開発しているものに加え、現IntelのTofino やInnoviumのTERALYNXなど半導体メーカーによって供給されているものがあります。以下の表1は後者のうちBroadcom社が現在リリースしているものを整理した結果です(2020年12月時点)。

|

名称 |

チップ単位の最大400GbEポート数 |

想定される機器単位の最大転送容量 |

アナウンス |

|

32 x 400GbE |

12.8Tbps |

2017年12月 |

|

|

12 x 400GbE |

|

2018年3月 |

|

|

32 x 400GbE |

12.8Tbps |

2019年6月 |

|

|

64 x 400GbE |

25.6Tbps |

2019年12月 |

|

|

18 x 400GbE |

|

2020年9月 |

この中で現在商用製品に採用されているものとして、Tomahawk 3・Jericho2・Trident 4が確認できます。各プロダクトラインは異なる特徴を有します。それぞれの位置付けはこちらをご覧ください。今後は、Tomahawk 4やJericho2c+が搭載された400GbE製品も各社より順次リリースされることが想定されます。

なお、Merchant Siliconをどのように採用するかはネットワーク機器メーカーの戦略に依存しており、すべてのモデルでチップの調達が行われている・ポートフォリオの一部モデルで採用されている・チップの供給元やチップのプロダクトラインに応じて分かれたシリーズ間で似たポート構成のモデルが存在しているなど、様々です。要件に対する対応粒度の投資判断とも言い換えられるかもしれませんが、いずれにしてもMerchant Siliconにより、多くの用途において実用に耐える機能・性能が提供されるようになった昨今、400GbEのセグメントにおいてもその影響力は大きいと言えます。

触ってみると…

冒頭の試験ではTomahawk 3が搭載された1RUのスイッチ製品を用いて行っていました。なお本環境は、キーサイト・テクノロジー様、ジュニパーネットワークス様に多大なご協力を頂いた上で実現したものです。この場を借りて改めて御礼申し上げます。

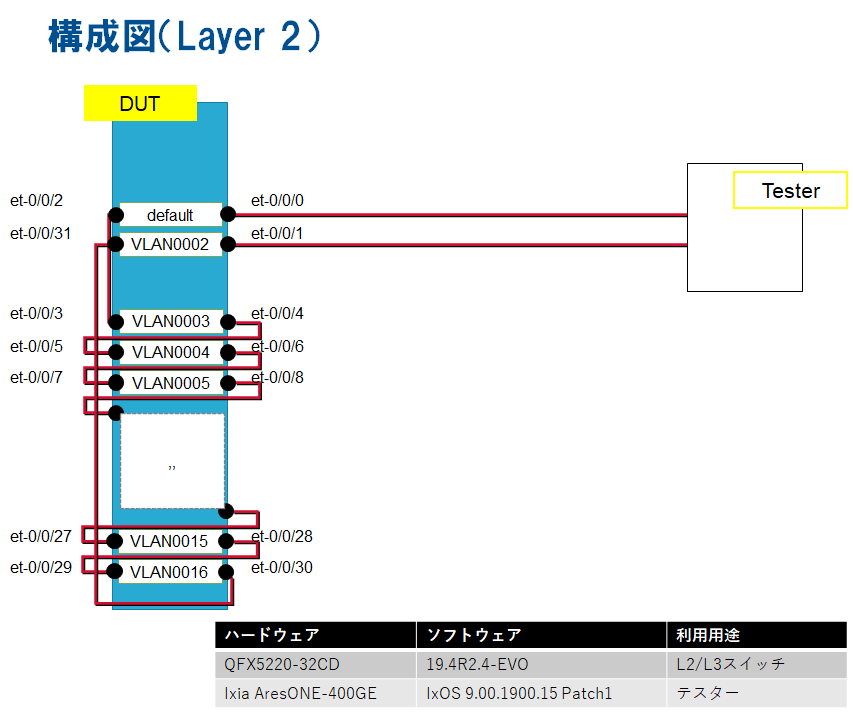

以下の図1は、製品の最大転送性能を確認するために構築した環境の構成図です。図2が示す通り、スイッチチップに対し最大限の負荷を発生させるように、本環境では32個あるQSFP-DDのポートを全て埋め切っています。

図1:構成図 |

図2:実際の光景 |

さて、計12.8Tbpsの構成と言えども、試験対象は1チップが全ポートを担当する固定型のスイッチです。ここに至るまでの経緯に見合ったリターンは得られるだろうかという思いを振り払いつつ実際に動かしてみると、やはり様々な気づきが得られます。その一例として、とある条件下でラインレートを達成したい場合は『利用するポート』にも気を付けてください、とお伝えすれば「もう少し詳しく?」と思っていただけるでしょうか。

400GbEが本格的に導入される時期はもう少しだけ先となるかもしれませんが、その時期を迎えた時に最適な支援をお届けできる様、基礎的な部分も大切にした取り組みを進めていければと思います。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。