- ライター:阿部 豊彦

- 経歴:エンタープライズ系インフラの提案、設計、構築や、SDN提案、

工場IoTネットワークやセキュリティのコンサルなどを担当。

ファシリティ、インフラ、セキュリティなどボーダーレスです。

昨年末から文教フィールドへ参入。

目次

本記事では、その1.に続き仕様についてまとめています。

■現場の課題①~⑩

① 設置環境、物理的空間的制約(教室の中に固定的に置く場所がない)

② 電力的制約(電流量が多くブレーカ断が心配)

③ 固着、地震対策(キャスタ付きキャビネットの固定)

④ 生徒の使い勝手(タブレットの大きさとキャビネットからの取り出し、収容のしやすさ)

⑤ タブレットのモビリティ(校外への長時間持ち出し)

⑥ 電源アダプタ(キャビネット内のコンセント配置)

⑦ 教職員の利便性(簡単に使えるか)

⑧ 教室のBCP/DR(緊急対応)

⑨ 物理的制約(仕様)

⑩ コンセント形状

※①~③まではその1. で記載しましたので、本記事では④~⑩についてご説明いたします。

④ 生徒の使い勝手(タブレットの大きさとキャビネットからの取り出し、収容のしやすさ)

悩ましいところです。②の電流値もそうですが、タブレット選定が終わらないと、電流値も大きさもわかりません。タブレットと同時並行で選定することになれば、大き目で自由度が高いキャビネットを選定するしかありません。

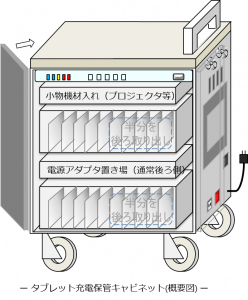

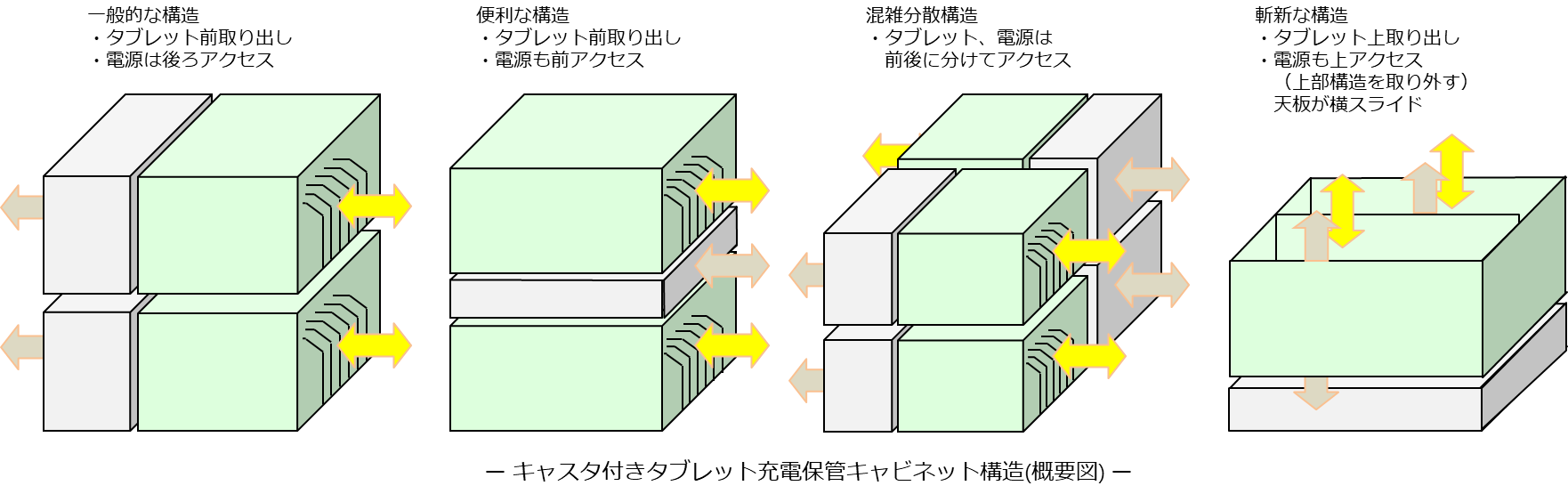

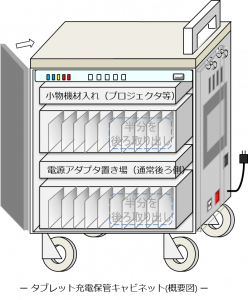

タブレットの取り出し方法は、一般的に正面からですが、子供たちの集中を緩和できるようにキャスタ移動できるキャビネットでは前後両開き、上方取り出しができる製品もあります。基本的にはタブレット仕切り板の間隔が広いほど出し入れがしやすくなります。多くは30mm以上となっています。

バスケットに5台程度のタブレットをおさめて、グループ代表がバスケットをキャビネットに収容する使い方も便利です。

バスケット EVAケース例

小学校では、EVAケースのような衝撃吸収ケースにタブレットを入れることが考えられます。この場合キャビネットに入らないサイズになる場合もあるので、注意が必要です。

キーボードを取り外せるタブレットの場合は、キーボードを保管するスペースを考慮する必要も出てきます。(キーボード、ペン、マウスなども大切な資産ですので、管理保管しなければなりません)

⑤ タブレットのモビリティ(校外への長時間持ち出し)

学校によって許可されるかわかりませんが、自宅学習、図書館、夏休みなどでの校外持ち出しが考えられます。ここで問題になるのは、電源アダプタです。純正品を使うことが望まれるこの電源アダプタはキャビネットの後ろの隔離された別室に置かれ、結束整線されていることもあります。

これを取り外して持ち帰り、再びくみ上げることが必要となります。前面から電源アダプタもアクセスできる構造にすることで少しでも電源アダプタの扱いを簡単にしようとする製品もあります。

⑥ 電源アダプタ(キャビネット内のコンセント配置)

主に2タイプあります。「市販の電源タップ」を利用しているキャビネットと「独自の電源コンセントを配置したパネル」を搭載するものがあります。独自パネルを用意する理由は、タブレット付属の電源アダプタの様々なサイズ形状に適合するためです。ロックタイプでひねれなかったり、一つおきにしか接続できないことがあるので、内部コンセントに隙間なく接続できるか確認する必要があります。

⑦ 教職員の利便性(簡単に使える)

夜に充電を開始するための「操作の単純化」が必要です。基本的にワンボタンで即充電や開始タイマーが起動する製品が多いようです。逆に朝、充電完了しているか確認できる表示器やLEDをもつ製品は少ないのが現状です。例えばブレーカ断等で充電が中断していた場合などはすぐさまわかるので、安心して授業を開始するためにも是非とも搭載してほしい仕組みです。

⑧ 教室のBCP/DR(緊急対応)

災害時などで企業活動を継続するための計画や対策をまとめた、事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)や災害対策(DR:Disaster Recovery)が有名ですが、円滑な授業進行のためには、タブレットを導入した学校にもBCP/DRの考え方が必要となります。

School BCP(BenkyoContinuity Plan) / DR(Denki Re-charge) !

通常の授業とは異なる使い方をして、タブレットの充電残量が不足してしまった場合、「緊急充電機能」が必要となります。その一つが短時間輪番充電機能。「1時間の限られた時間でできる限り均等にすべてのタブレットを充電」する仕組みがあると便利です。数台のタブレットへの対応であればモバイルバッテリーでの対応も考えられます。

⑨ 物理的制約(仕様)

キャスタ付きキャビネット自体の重量は70~90Kg程度あります。タブレットを収容すると100Kgを軽く超えます。据置キャビネットも同様です。労務としても労災や生徒の保険(災害共済給付等)も考慮しておく必要があります。

多くの製品では大径のキャスタがついて運びやすい工夫がなされていますが、逆に地震に備えて固定できる盗難防止ワイヤのような仕組みが必要となります。(廊下への防犯カメラは必須になるかもしれません)

なかには、JOIFA(一般社団法人日本オフィス家具協会)の「オフィス家具-製品完全基準のガイドライン」に基づいた安全性を特徴とする製品もあります。(‥祖業の一つが事務什器)

⑩ コンセント形状

多くの古い校舎では、家庭で多く使われている2極のコンセントが多いと思われます。輸入ものなど多くのキャビネット製品はアース付きの3極のコンセントプラグが付属しています。変換プラグが必要となりますし、電源コード自体が短く届かない場合もあります。

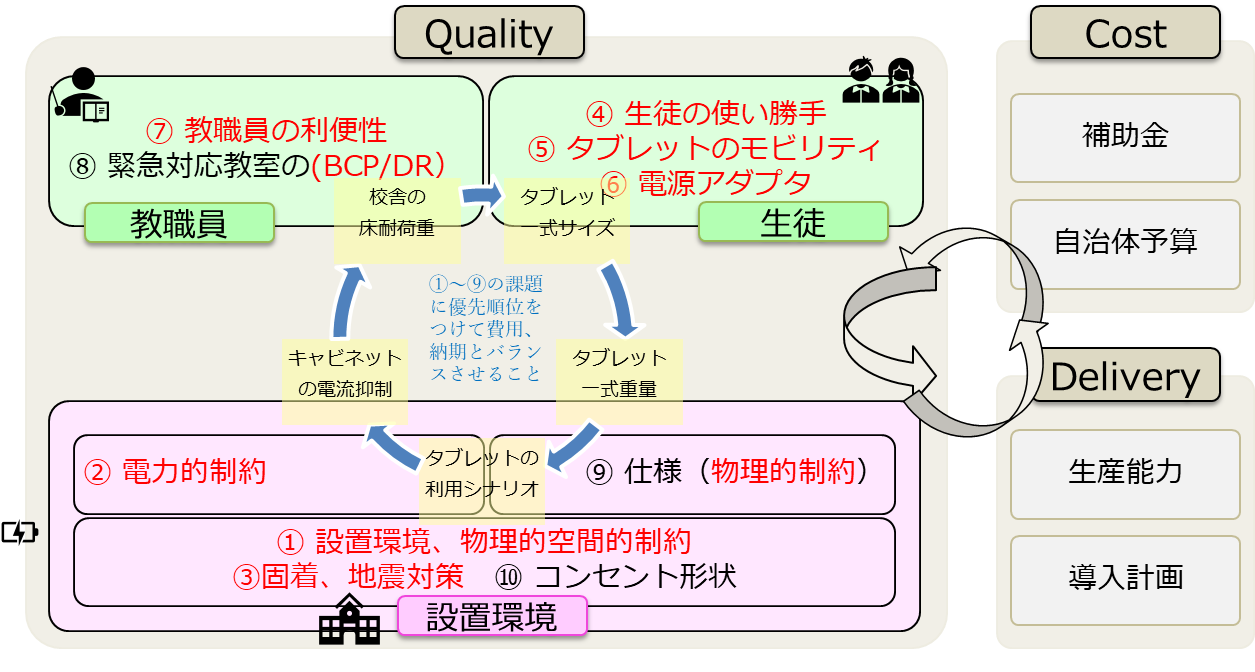

■まとめ

これらの観点を通してさまざまな角度から「キャビネット」を検討することができ、それぞれに最善策を考えることができます。ただ現実的には、すべてが最善な製品は存在しません。

生産工場では、QCD(Quality, Cost, Delivery)という生産をする上で重要な3要素があります。(牛丼屋におきかえると、安い、早い、うまい! ですね。)

「タブレット充電保管キャビネット」の選定でも全く同じように、品質(仕様の実現)、費用、納期の3要素をバランスよく実現せねばなりません。そのために、要件や仕様を検討するときに考えることは、

・何が最も重要か?

(①~⑩の課題に優先順位をつけて費用、納期とバランスさせること)

・タブレットの想定サイズ、一式の重量はどれほどか?

(想定サイズがあれば入らないということがなくなります)

また、重要なこととして

・「タブレット充電保管キャビネット」の利用シナリオ

・タブレットが消費する電流の抑制の必要性

・校舎(教室)の床耐荷重

などを考えてキャビネットを選定すべきと考えます。

以上

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。