LiDARとはセンシング技術の1つで3D LiDARのシステムとネットワークカメラの映像を融合させることで新たなハイブリッド監視システムを作ることができます。

本ブログ記事ではユースケースと共にネットワークインフラをどのように選択するのか併せてご紹介します。

- ライター:岡﨑 絢哉

- ローカル5Gの担当SEとして製品の検証・技術調査・提案を支援する業務に従事している

第一級陸上特殊無線技士

目次

はじめに

応用技術部 ネットワークチームで無線製品を担当している岡﨑です。施設のフィジカルセキュリティを検討する際の監視システムの一つとしてIPカメラ、VMS(Video Management Software / System)による映像を中心とした監視システムの導入が考えられますが、そのようなシステムの補完として活用できるLiDARによる監視システムというものをご存じでしょうか。本ブログ記事ではLiDARによる監視システムがどういった業界・ケースで活用できるのか、そのネットワークインフラをどのように選択にするのかについてご紹介します。

LiDARによる監視システム

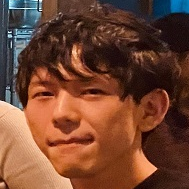

まずLiDARとその監視システムについて簡単な解説をします。自動運転や測量の分野でよく耳にするテクノロジーのLiDARですが、一言で表すとレーザー光を使って対象物との距離を測定する技術です。例えば移動体のロボットでは、障害物の検知に用いられています。LiDARには複数の測定方式があり、一つ例を挙げるとToF(Time of Flight)と呼ばれる方式があります。この方式は送信機からレーザー光を照射し、反射した戻りの光をセンサで検知することで対象物との距離の測定を行い、測定したデータを座標情報などを持つ点の集合体、点群データ形式で処理します。

また、LiDARは2D LiDARと3D LiDARの2種類に分けられます。このうち3D LiDARは、検知されたデータがX,Y,Zの三次元の座標情報を持つことができます。つまりLiDARで取得したデータが三次元の点の集合体として処理されることで高さ情報が加わり、対象物の立体的な形状も把握することができます。(人であれば集まった点群が人型に見えます)

LiDARによる監視システムではこの3D LiDARの特徴を活用し、取得した三次元の座標をもつ点群データを施設の3Dモデル上に重ね合わせて表示できます。単に3Dモデル上で監視システムを実現するだけでなく、LiDARを使用することによって高さを侵入検知・接触などの判定基準に含めることができるため、例えば3Dモデル上で侵入禁止エリアを定義することによってフェンスやゲートを飛び越えてくる人物を検知しアラートを発報する、といった使い方を実現できるのが本システムの強みと言えます。

LiDARによる監視システムの利活用イメージ

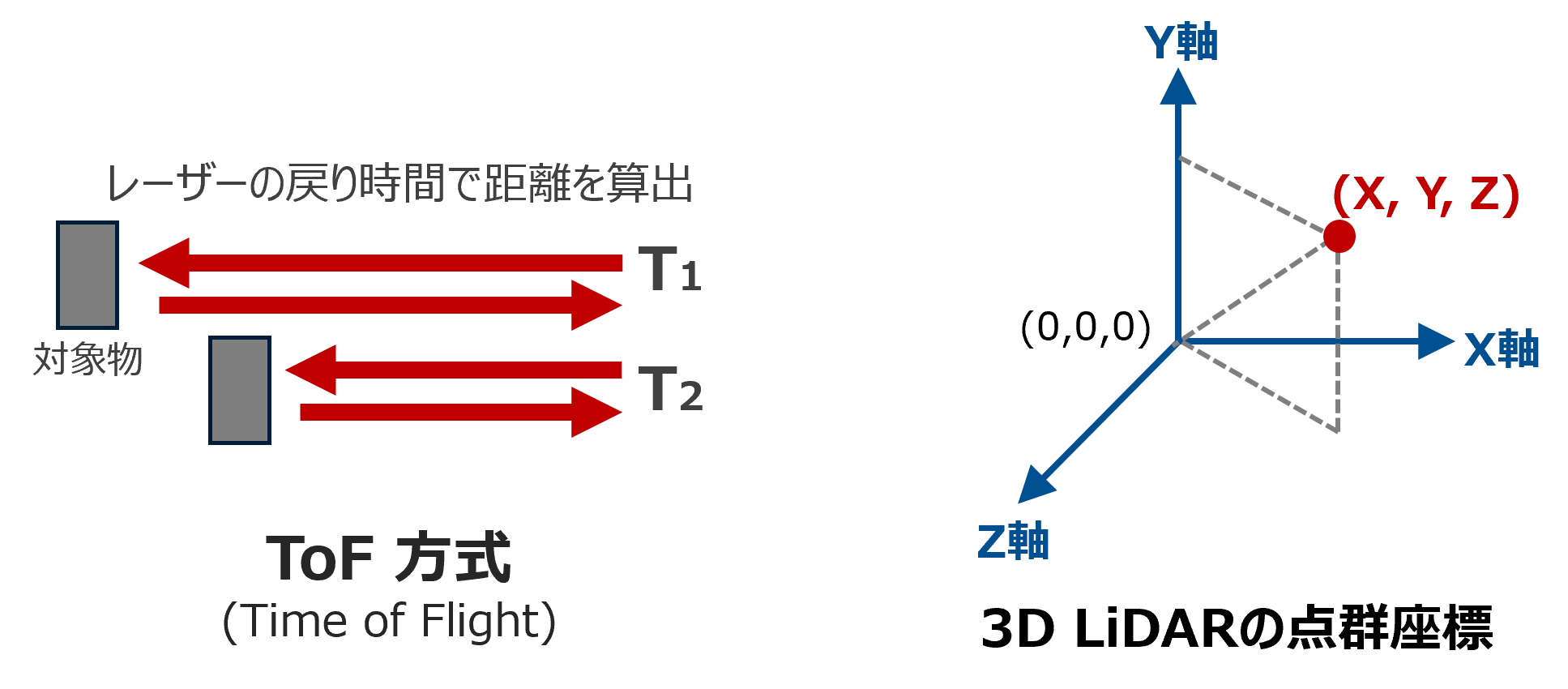

先に挙げたフェンスやゲートへの活用は一例ですが、LiDARを使用した監視システムは応用次第で様々な事業で活用できると想定されます。例えば、鉄道事業においては列車の出発・到着時に点字ブロックを超えて並ぶ人がいるかの確認や、線路上に人や不審物が存在するかなど安全状況をリアルタイムで検知したい車掌の方が活用できることが想定されます。物流・製造業においては人が通るための通路や物品を保管しておくエリアが移動体の動線と接触していないかの検知、大型のクレーン作業を行う際に直下で人が作業していないかなど労災・接触事故を未然に防ぎたい安全管理・作業監督者の方がチェックを行う際での利用も想定できます。

その他、特定の事業に限らず冒頭に述べた映像監視システムの補完としても活用が期待できます。カメラ映像単体を並べて監視するシステムの場合、建物の規模や各カメラ映像の位置・角度の関係によって施設全体の状況の直感的な把握が難しい事が想定されます。しかし、LiDARを使用したシステムの場合は検知状況を俯瞰で表示し把握することができるため直感的な状況確認に優れており、上記のような状況把握が難しい場合にも有効な監視システムであると考えます。加えてLiDARの監視システム上にはカメラ映像を統合する事もできるため施設全体については3DモデルとLiDARの点群情報で大きく把握しつつ、詳細な状況については従来通りIPカメラの映像も確認するといった使い方ができ、それぞれの利点を活かしたハイブリッドな監視システムを実現することもできます。

またLiDARの検知で得られる情報は、あくまで点群であるため個人を特定することが難しく、プライバシーを保護しつつ監視も実現したいという要件がある場合は LiDAR 単体で使用するといった用途も可能です。

LiDARに必要なネットワークインフラ

様々な活用が期待できるLiDARですが、一方で今回ご紹介したような監視システムでの利用はリアルタイム伝送が前提となるためLiDARセンサからのデータは多くのネットワーク帯域を消費する事を考慮しなければなりません。ローエンドからハイエンドのモデル、点群の生成方式にもよりますが、少なくとも1台あたり数10Mbps以上の帯域を使うため点群データが欠けないよう安定してシステムを利用するには有線が基本となります。

物理的に配線可能な環境、特に屋内環境であれば配線ルートや既設のネットワーク環境が整備されている場合が多いため、そのような場合は有線接続を推奨します。しかし課題となってくるのは広い屋外で複数のLiDARセンサを使用したい状況です。屋外でLiDARセンサを有線で接続すると仮定した場合、全てのセンサにネットワーク配線を張り巡らせるといったことは、敷設コストやケーブル長の物理的な制約から難しい事が想定されます。よって広い屋外エリアのLiDARセンサを無線で接続すると同時に高いスループットを満たす、厳しい条件をクリアできる無線技術を検討する必要があります。

無線で接続する際の選択肢として代表的な無線技術にWi-Fiが挙げられます。Wi-Fiをネットワークとして利用すると考えた場合、干渉の影響が少なかったりDFS(Dynamic Frequency Selection)の影響がなかったりする6GHz帯でチャネルボンディングを利用できればWi-Fiで運用することも十分可能であると考えています。しかし、広い屋外での利用という観点ではカバーエリアが問題となってきます。具体的には記事執筆時点の制度では干渉の影響が少ないWi-Fi 6GHz帯を屋外利用する場合、EIRPが14dBm以下のVLP(Very Low Power)での運用が必須となり、近距離であれば利用できますがカバーエリアは限定的となります。そのため制度上カバーエリアが広く上記に挙げた条件をクリアできる無線技術を考えると、屋外ではローカル5Gを利用したネットワークが有効な手法の一つであると推測します。

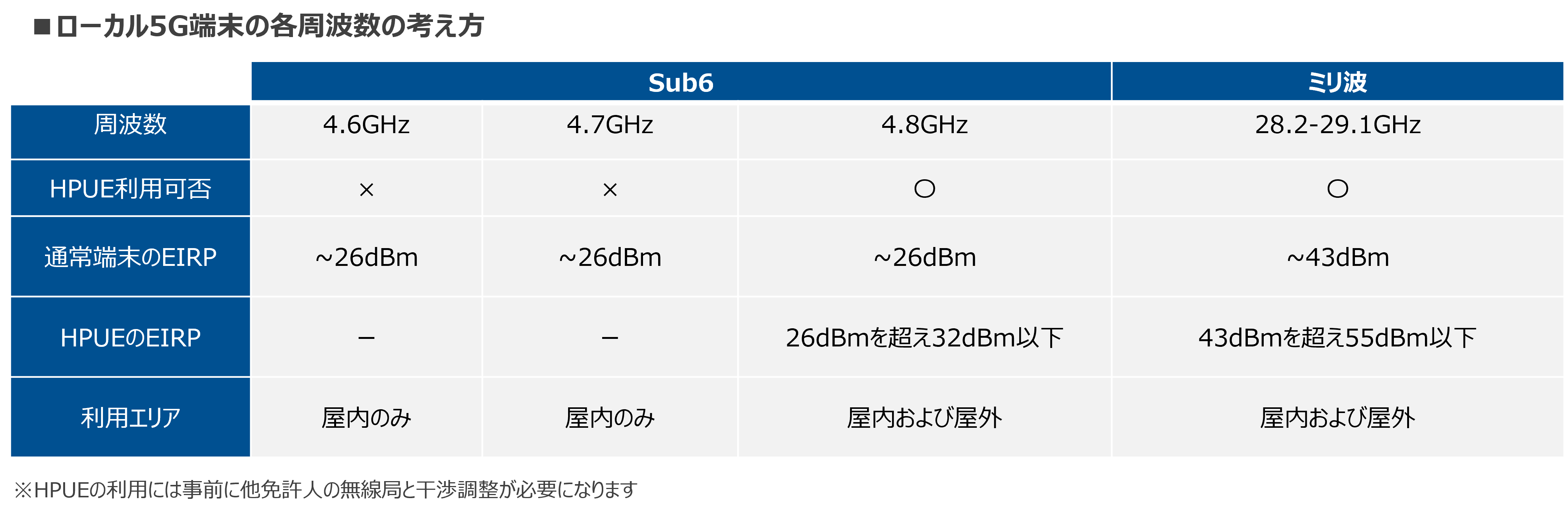

ローカル5Gの制度改正・高出力端末の利用

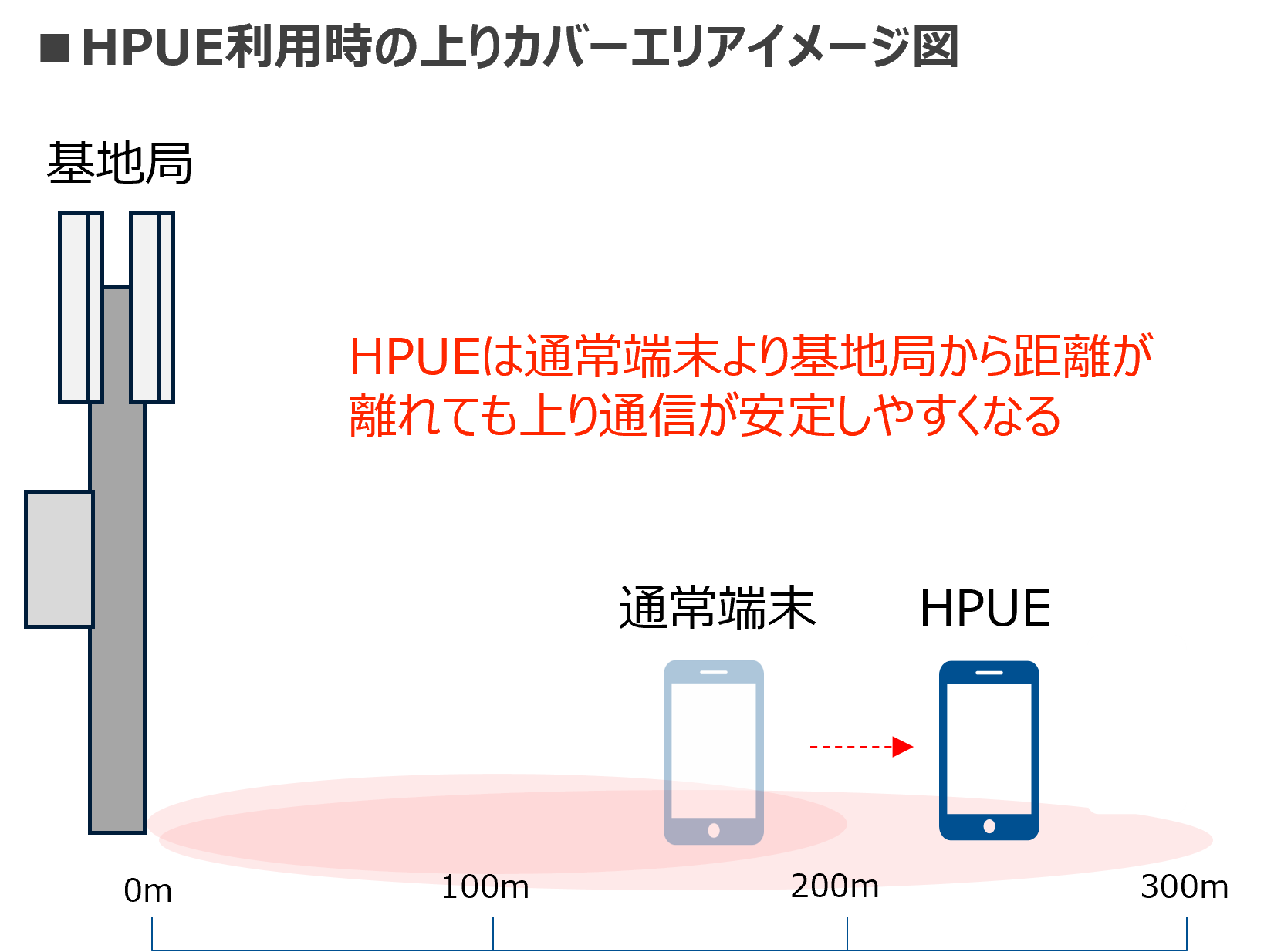

屋外利用でローカル5Gが有効であるという理由は、令和6年9月30日の電波関連法令の改正によるものとなります。本改正によりローカル5Gの屋内/屋外で利用可能な主要な周波数帯 4.8GHzにおいて従来の端末(以下、通常端末)より送信電力が強化された高出力端末(以下、HPUE)の使用が可能となりました。具体的な値として通常端末の空中線電力が23dBm以下、アンテナ利得は3dBi以下と規定されていましたが、HPUE利用時にはEIRPが26dBmを超え32dBm以下のものを使用する事が可能となりました。

そのため屋外でLiDARセンサを無線で接続しながら同時に上り方向の高いスループットも満たすといった条件では、端末側の送信電力の向上によるカバーエリアの観点やライセンスバンドであるため干渉を抑えやすいローカル5Gの利用が適していると考えられます。なお、HPUEは4.8GHzに限らずミリ波も対象となります。特にミリ波はSub6と比べると広い帯域が割り当てられているため、複数の周波数を重ねて使用できる端末であればLiDAR以外にも多くの帯域を消費する事を前提としているアプリケーションに対して有効なネットワークインフラになることが期待できます。

ミリ波の場合は通常端末の空中線電力が約23dBm以下、アンテナ利得は原則20dBi以下と規定されていましたが、本改正によりEIRPが43dBmを超え55dBm以下の端末が使用できます。以下にこれまでの通常端末とHPUEの考え方をまとめます。

ネットワンのデモ環境

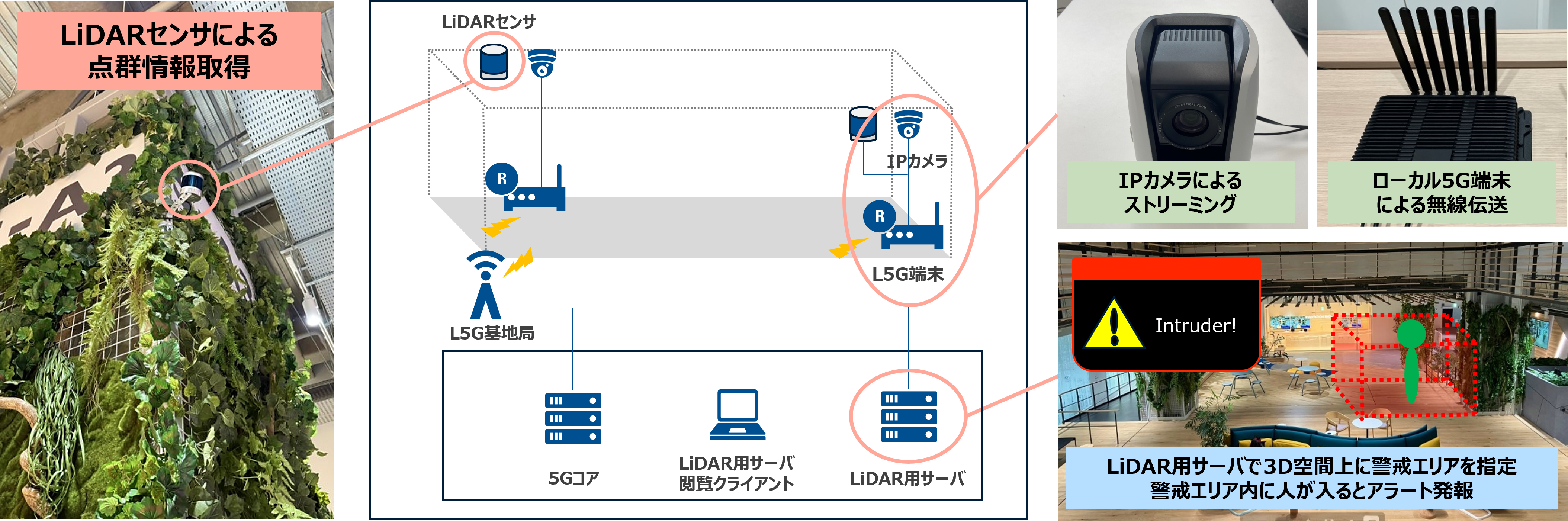

昨年より、ネットワンでは上記で述べた3D LiDARを使用し、その特徴を活かすことによって立体的な監視空間の指定と接触判定の実施ができるデモ環境をローカル5Gと組み合わせて弊社イノベーションセンターに作成しています。デモ環境の構成イメージとしては、点群データの収集にLiDARセンサを、詳細な状況を映像で確認する用途でIPカメラを、ネットワークは有線/Wi-Fi/ローカル5Gを、収集したデータの統合や監視の用途でLiDAR用サーバを使用しています。

本環境におけるシステムの流れを簡単にご説明すると、まず立体的な接触判定を実現するため、上記で述べたLiDARセンサから三次元の点群データを収集し、この収集した点群データをリアルタイムでLiDAR用サーバに伝送しています。また、映像監視用として併せてIPカメラの映像もLiDAR用サーバへ伝送しています。その後、伝送先のLiDAR用サーバでは、センサから送られてきた点群情報、IPカメラの映像、対象施設フロアの3Dモデルを読み込んで統合処理を行います。なお、ネットワンのデモ環境ではLiDARセンサを2機利用した環境を作成していますので、それぞれのLiDARセンサから取得した点群の位置を揃えるため各センサで角度や位置指定を微調整しています。ここまでの準備が終わった後、サーバに取り込んだ3Dモデル空間上で警戒エリアを指定し、警戒エリアの座標中にLiDARセンサで収集した一定の大きさの点群情報が入ると管理画面にアラートを上げるといった構成になっています。

本環境の詳細にご興味のある方は、INNOVATION SHOWCASEへお越しいただき、デモをご体感することができます。ユースケースの検討や応用の可能性についてディスカッションできると嬉しいです。

おわりに

本ブログ記事では「INNOVATION SHOWCASE」のテーマの一つであるローカル5GとLiDARによる監視システムの利活用のイメージをご紹介しました。ネットワンでは、先端技術のフォーカステーマを定め、デジタルイノベーションの実現による新しい価値の創造や社会課題解決に取り組んでいます。本ブログ記事の内容にご興味のある方、ネットワンと新しい取り組みを進めてみたい!と思っていただける方は、ぜひ弊社担当営業宛、もしくは下記お問合せフォームよりご連絡ください。お待ちしています。

関連リンク

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。