目次

はじめに

こんにちは!

私は新卒で入社以来、ネットワークカメラと撮影された映像を統合管理するVMSシステムの提案、設計構築を専門に取り組んでおります。

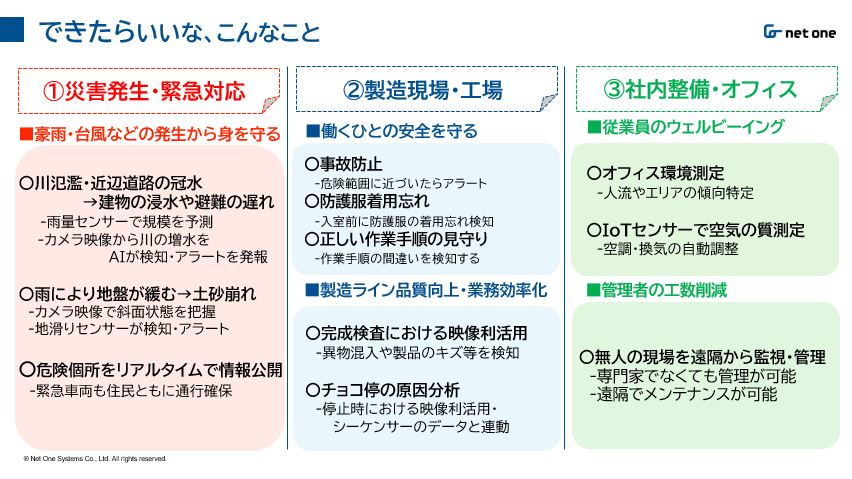

ところで、当社グループが取り組むマテリアリティ(重要課題)のひとつに「安心・安全な高度情報社会の実現」があります。

私の上司がこの取り組みを様々な部署の人たちと進めていることを横から見ていましたが、これについて私の専門分野を生かして、自分なりに考えてみました。

これらのあらゆる場面に潜む危険から事故を防ぐだけでなく、業務効率化も実現できる仕組みを、映像データとAI技術等を活用することで実現できないかと考えています。

弊社では、これらを実現に向けて次世代VMSの新コンセプト『U-VDMS』を提唱しておりますので、それについて本ブログでは紹介いたします。

新コンセプト『U-VDMS』

U-VDMS(Unified Video and Data Management System)は、VMS(Video Management System)より派生した、映像とそれ以外のデータを効率的に管理・活用していくという新コンセプトです。

VMSとNVRの違い

映像管理技術において、代表的なものとして先に挙げたVMSとNVRがありますが、簡単にその違いを説明いたします。

VMSとはネットワークカメラで撮影した映像を録画用サーバなどの記憶装置に保存・管理をし、その映像データを閲覧するシステムです。拡張性に優れており、様々なセンサーや機器のほか、外部システムとの柔軟な連携が可能となります。

また、NVRはNetwork Video Recorderの略で、こちらも同様に録画した映像を保存・管理する機能を持ちますが、NVRは単独で動作するレコーダーとなります。

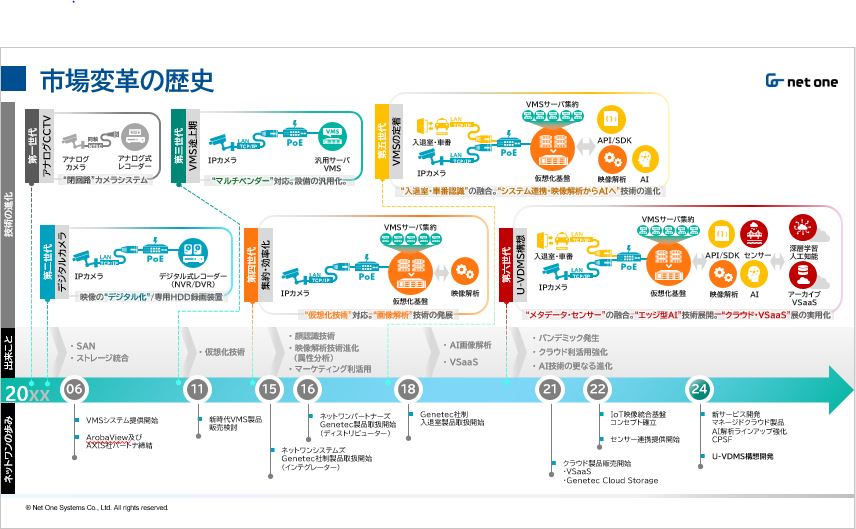

これまでの映像管理システムの進化をネットワンでは第一から第六世代とで分けて以下のように定義しています。

・第一世代:アナログカメラ、同軸カメラ、CCTVやVHSが主流

・第二世代: デジタルIPカメラへとシフト、専用HDD録画装置(NVR)が主流

・第三世代:録画装置の汎用サーバ化やマルチベンダー対応になりVMSの途上期

・第四世代:サーバの仮想化など大規模集約が行われ、高可用性や画像解析技術が注目

・第五世代:システム間の連携が可能になり、入退室システムと融合、VMSシステムが定着し、解析技術も進化

・第六世代:他システムとよりシームレスな連携が可能になり、エッジ型AI解析デバイスとの組み合わせやクラウドサービスとの融合が活発

弊社では、2021年頃から映像統合基盤の新たなコンセプトとして、U-VDMS(映像・データ集積統合基盤)を作成し、提唱しています。

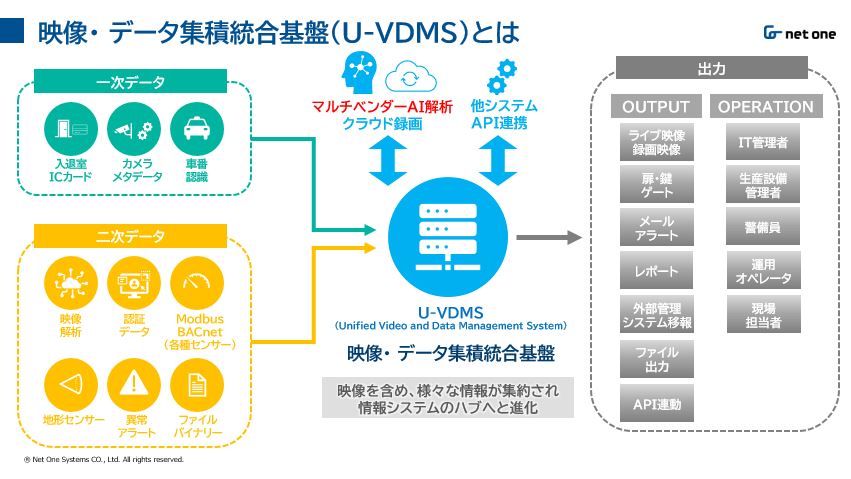

U-VDMSとは

まず、カメラ映像のメタデータや、入退室のICカード、車番認識の情報など、従来のVMSが扱う代表的なデータを一次データと定義します。

続いて、それ以外のデータを二次データと呼びますが、これには映像解析結果や認証データ、Modbus・BACnetなどに接続される各種センサーや、IoTセンサーの取得する様々な情報や、異常アラートやファイルバイナリーなどを含めます。

今までの映像データを貯めるだけの仕組みだけでなく、各所に点在している一次データと二次データを一つのプラットフォームで統合管理し、さらに必要な形で必要なところに引き渡す仕組みを備えております。

ではもう少し具体的に見ていきましょう。

従来のVMSでは利活用の頻度が少なかった映像解析の結果を再利用するだけでなく、長距離立体計測センサー(3Dセンサー)、雨量・水位センサー、地滑り・傾斜センサー、異常アラート、空撮データやファイルバイナリーなどといった様々なデータを二次データとして取り込み、統合管理することをU-VDMSが実現します。

さらに、U-VDMSでは様々なAI技術との連携が重要となります。

一次データと二次データを一つにまとめるこれらのデータを記録・保存して蓄積する役割を果たしながら、必要に応じて各データを必要な形に加工することは、AI学習に必要なデータの前処理の工程に効果を発揮します。

AIの利活用とそれを支えるU-VDMSが私たちの安心・安全を実現していくと考えております。

最後に

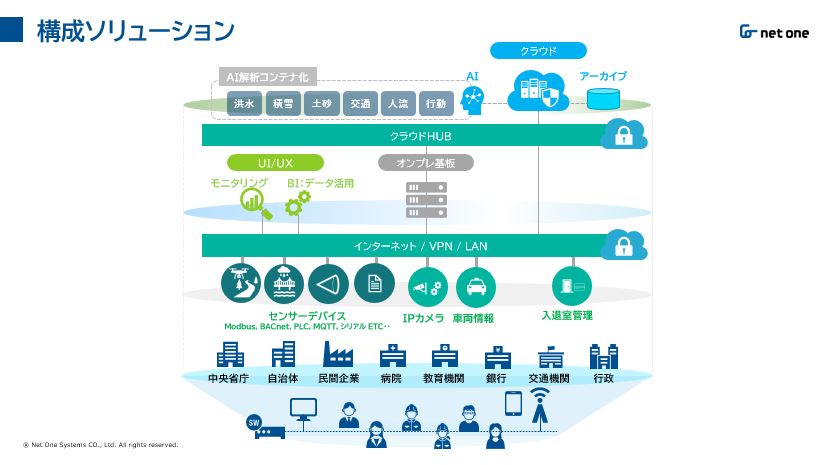

これからは、集められた様々な種類のデータをうまく利活用していく時代です。

映像も一つのセンサーデータとして、他の様々なデータとともに一つのプラットフォームで統合・管理することで今までになかった利活用の幅が広がるでしょう。それがU-VDMS構想であり、これからネットワンシステムズが提唱する新たな映像統合基盤の姿となります。

各映像データの利活用にお悩みのお客様はぜひご連絡ください。

次号:「映像AI導入の進め方」について掲載予定です。お楽しみに!

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。