ネットワンシステムズ(株)では2023年12月に、ダイバーシティ&インクルージョン(以下、「D&I」という。)をテーマにしたSustainability DAYを開催しました。本イベントは【D&Iの理解促進】を目的としており「従業員がD&Iに関して知るきっかけとしてほしい」という思いを込めて開催したイベントです。本ブログでは、そんなイベントの様子をレポートします。

- ライター:中川 陽子

- 2010年中途入社。保守運用サービス提供部門、ワークスタイル変革部門を経て、現在は主に公共市場のお客様に対するITコンサルティング業務に従事。

同業他社のパートナーと、子ども2人の4人家族。

「仕事も家事育児もパートナーと対等でありたい。そして楽しく明るい家族でありたい!」という夢を現実にするべく、日々模索&奮闘しています。

目次

はじめに

本イベントは、当社 の「イノベーションセンター(呼称netone valley)」をメイン会場としながらオンライン配信も行う、ハイブリッド形式にて開催しました。従業員は会場での参加か、オンライン参加か、自身で選択できます。従業員それぞれの状況や希望に合わせて働く場所を選ぶことができるという当社の働き方の柔軟性は、D&I促進の一助を担っているのではないでしょうか。

トップメッセージと今年度のD&I活動計画

本イベントは、常務執行役員であり、サステナビリティ委員会の委員長である辻さんの挨拶からスタートしました。D&Iのそもそもの目的とは、多様な人が能力を最大限発揮でき、仕事がしやすい環境になること。それが、会社の業績を向上させ、ステークホルダーに色々なものを還元できるようになる状態にすること。そして、様々な視点が入ることで価値を生みやすくなり、リスクやガバナンスの管理にも有効であり、しなやかな企業になるために必要である、といった内容をお話いただきました。

続いて、ダイバーシティ推進分科会の分科会長である本村さんより、今年度のD&I活動計画について説明していただきました。

参考:ネットワンシステムズ>サステナビリティ>ダイバーシティ&インクルージョン

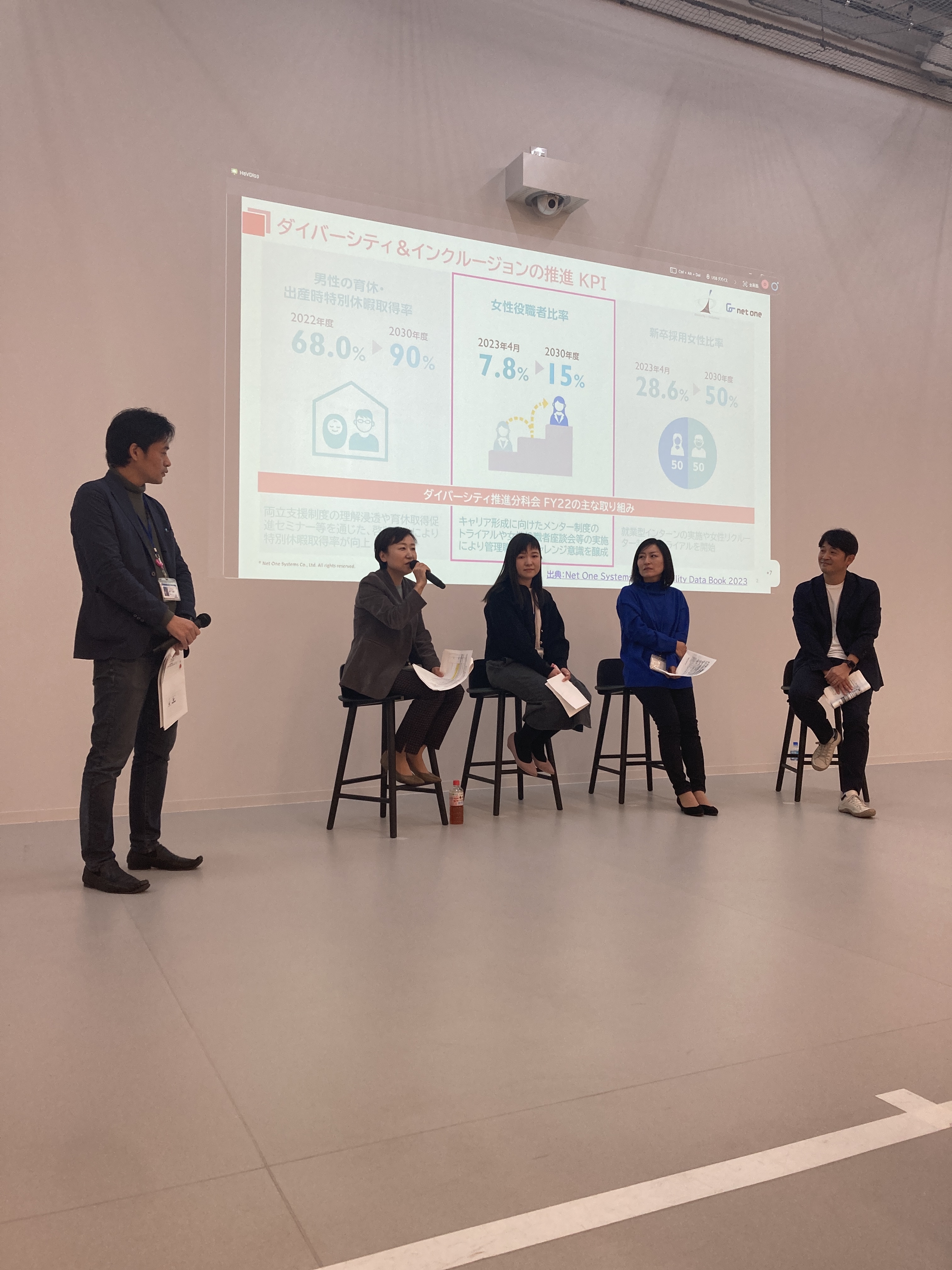

女性のキャリアを考えるパネルディスカッション

続いては、「女性のキャリアを考える」というテーマでパネルディスカッションを行いました。当セッションは、女性社員へのヒアリングから判明した様々な思い、例えばライフイベントとキャリアアップのタイミングが重なることが多い中、モチベーションをどう保てるか、そういった女性ならでは悩みに対して、会社全体で女性の思いを共有し、自分らしい働き方を考える きっかけとする 、という目的で企画されました。

パネリストには、管理職の経歴がある管理本部副本部長の沖さん、内勤営業を担当している渡部さん、育児休業取得後に購買部のマネージャーとなった落合さん、人事部長の福田さんの4名に登壇していただきました。

(写真左から、ファシリテーターの橋本さん、パネリストの沖さん・渡部さん・落合さん・福田さん)

登壇者同士のディスカッション開始前に、参考情報として当社の働き方支援や制度等の当社の取り組みについて、人事部長の福田さんからご説明いただきました。

パネルディスカッションでは、社内調査で当社の一番好きなところとして「働く環境の柔軟性」と回答した従業員がもっとも多いものの、女性はキャリアに対する不安や、ライフワークバランスの課題といった阻害要因があるという話が上がりました。また、あまり焦らずに長い目でキャリアを考えるのが良い、管理職の実態がもっとわかると不安の払しょくに繋がるのでは?といった内容を、パネリスト同士で意見を交わしました。

ディスカッションの最後には、パネリストの沖さんより、自分がどういう姿を目指すのかを考え、ロールモデルではなく、理想に近いパーツを組み合わせていく、パーツモデルという考え方を共有していただきました。

育児休業を取得した男性社員によるパネルディスカッション

続いて当セッションは、男性の育児休業(以下、「育休」という。)取得を当たり前にしていく文化の醸成を目的として実施されました。育休を取得することは、当事者だけの問題ではなく、その周りの人や管理職の理解と協力も必要であることを伝える機会になりました。

パネルディスカッションの前には、ダイバーシティ推進分科会のメンバーより、日本の法制度と当社が独自に整備している人事制度、男性育休のメリット等を説明し、合わせて「有意義な育休取得に向けて~家庭円満の心得~」として、男性と女性では脳における処理の違いがあるという話や、見えない家事の話など、育休取得に向けた心構え等をお話いただきました。加えて、産後の女性が心身共にダメージを受けていることや、子育て環境の変化や背景を基に、男性育休取得の必要性も伝えていただきました。

男性社員の育休レポートとしては、市場戦略部マネージャーの横溝さんより、三人目のお子さんが生まれた際に、1か月間取得した育休の体験談をお話いただきました。育児への怖さがなくなった、一人目・二人目のお子さんも育児に参加してくれて、お子さんたちの変化を身近に感じることができたといった話が印象的でした。

さて、ここからはパネルディスカッションです。

(写真左から、ファシリテーターの寺田さん、パネリストの田島さん、小澤さん、河上さん。柏木さんはリモート参加。)

当セッションは、ファシリテーターの寺田さん、パネリストの田島さん・小澤さん・河上さん・柏木さん、全員の男性社員が育休を取得しています。皆さんの育休取得のきっかけや、エピソード等をお話いただき、皆さん子育てに注力できた、家族が喜んでくれた、という取得して良かった点をお話されていました。そのほかにも、普段なかなか話すことができない自身のご両親と話す時間ができた、自分のメンテナンスもできた、等、長期の休暇取得は子育て以外のメリットもあったようです。

皆さん、育休を取得された期間は一か月や数か月などそれぞれ異なりますが、当社は男性社員に対して出産時特別休暇(連続10日間、2回を限度に分割利用可)を独自で設けており、育児休業(最長2年、最大4回の分割取得可)とセットで取得することで、より柔軟な取得が可能です。柏木さんはこの制度を利用して、繁忙期を避けて何回かに分けて育休を取得されるという工夫をされていました。また、 数か月の育休を取得されていた河上さんは、育休中に短時間勤務を行う制度を活用し、自身の仕事を引き継いだメンバーに対して定期的なフォローをされていたそうです。制度を実際に活用している従業員がいることは、今後育休を取得する男性社員にとっても、非常に心強いのではないでしょうか。

パネリストの皆さんからは、育休取得に際して上長や周囲のメンバーの理解やサポートへの感謝の声も多く聞かれました。小澤さんの「育休を取らなかったら後悔していた」というお話が非常に印象的でした。

当セッションでは、パネリストの皆さんの上長や業務を引き継いだ方からのメッセージを紹介するというサプライズ企画もあり、育休取得により組織力が上がったというエピソードが紹介されていました。

セッションの最後には、営業部門のマネージャーを務めているパネリストの田島さんより「そもそも有給や長期休暇を取りやすくしないといけない。組織づくりを頑張っていきたい」という意気込みを伝えていただきました。

おわりに

本ブログにて、本イベントの様子が皆様に少しでも伝わっていると嬉しいです。本イベントを含むD&I推進に向けた活動は、地道に、継続することが重要だと感じています。これからも、様々な側面から、社内のD&Iに対する理解が広がることを願っています。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。