- ライター:新井 里歩

- 外資系メーカーで営業職を経験した後、ネットワンシステムズではサイバーセキュリティ商品・サービスの企画/開発/マーケティングに従事。

サイバーセキュリティに関するトレンドや必要なこと、ダイバーシティ&インクルージョンの取り組みを発信しています。

仕事もプライベートも「健康に」「楽しく」「バランスよく」がモットー。自分らしく働きつつ、ちょっと社会の為になる、そんなノマドライフを模索中。

目次

こんにちは。サステナビリティ委員会ダイバーシティ推進分科会のメンバーの新井です。

2023年もよろしくお願いいたします。

今回は、12月の社内Diversity Weekで実施された役員トークセッション潜入レポから、

D&I(Diversity & Inclusion)を身近に感じていこうと思います。

突然ですが、皆さんの周りにはどれくらいLGBTQ※1の方がいると思いますか?

実は、日本の人口の20人に1人以上がLGBTQであるという調査結果があるそうです。色弱や、ADHD※2の方も20人に1人、子供の14人に1人は体外受精で生まれているようです。学校のクラスに1-2人いる計算です。

とっても身近ですね。

本題に入る前に、D&Iとは何なのかおさらいしてみましょう。

直訳すると、人には多様性があることを認め、受け入れていい方向に活かすことを指します。

欧米ではEquity(公平性)を追加し、EDI (Equality, Diversity and Inclusion) 「すべての人に公平な機会を保証すること」に置き換わりつつある印象です。

すべての人が公平に、幸せに暮らせる社会を作るために皆で意識するべき事、と捉えています。

※1 LGBTQ

Lesbian(レズビアン、女性同性愛者)、Gay(ゲイ、男性同性愛者)、Bisexual(バイセクシュアル、両性愛者)、Transgender(トランスジェンダー、性自認が出生時に割り当てられた性別とは異なる人)、QueerやQuestioning(クイアやクエスチョニング)の頭文字をとった言葉で、性的マイノリティ(性的少数者)を表す総称のひとつとしても使われることがあります。(出典:特定非営利活動法人東京レインボープライド)

※2 ADHD

年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、及び/又は衝動性、多動性を特徴とする行動 (出典:文部科学省)

トークセッションの目的

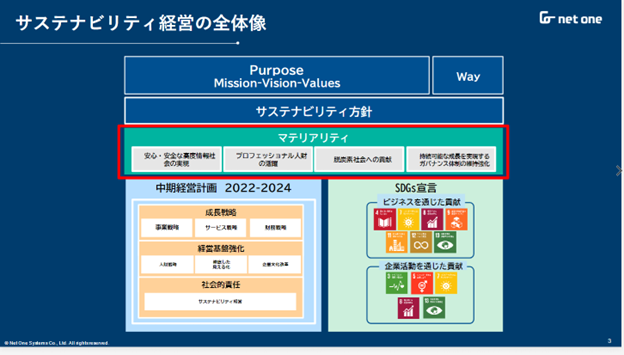

ネットワングループでは、「多様な人財を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげていく経営」をサステナビリティ経営の一つとして掲げています。

役員が普段どんな思いでD&Iに取り組んでいるのかを語り、D&Iを身近に感じるためのコーナーです。

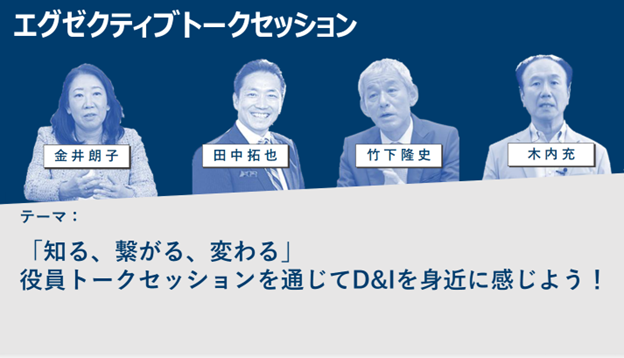

登壇者

左から、

ネットワンシステムズ執行役員 兼 ネットワンパートナーズ取締役 金井 朗子

ネットワンシステムズ取締役 兼 ネットワンパートナーズ代表取締役社長 田中 拓也

ネットワンシステムズ代表取締役社長 竹下 隆史

ネットワンシステムズ取締役 木内 充

なぜD&Iに取り組んでいるの?

竹下:

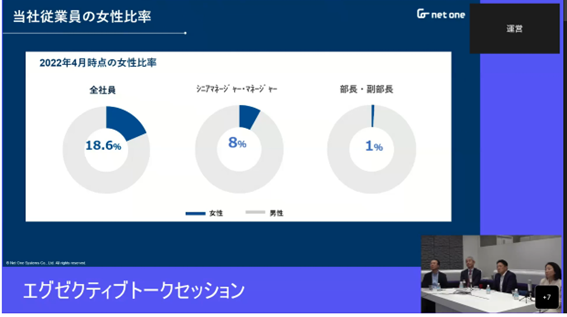

今のネットワングループは多様性があると言えない異常な状態で、正常に戻したいからです。

例えば、国内の生物学的性別分布はほぼ半々なのに、IT業界の女性比率は約4分の1です。当社でも例外なく、生物学的男女比率は18.6%。部長・副部長以上の女性にいたっては1%です。

もう一つは、社員1人1人が当たり前のように相手を理解し、配慮しあっている環境を作りたいからです。例えば、色弱の方に配慮した色選びや、手話や同時通訳も日ごろから意識すべきですね。

女性管理職を増やす必要はあるのか?

金井:

まず、多様性はイノベーションに必須です。同じ人が集まると同じ事しかできませんが、色んなことを考える人がいると、全く新しいことが生まれます。管理職など意思決定を担う立場に女性がいることで、多様な意思決定ができます。

よくロールモデルの話になりますが、ロールモデルは「探す」ものではなく、オリジナルを「作る」ものだと考えます。例えばハーバード大卒の法律家を成功者だからとロールモデルに設定したところで、現実と乖離してしまい逆にモチベーション低下につながることもあるでしょう。

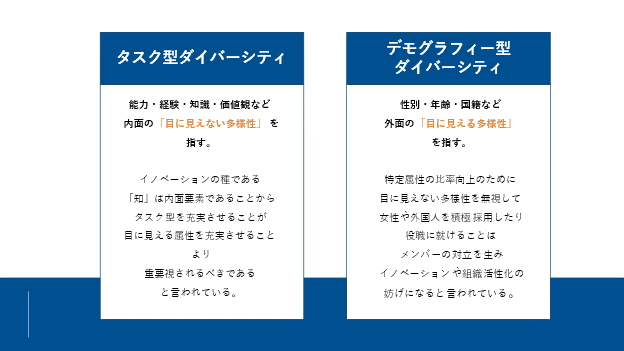

新井ポイント:ダイバーシティとイノベーションの関連性

新井ポイント:ダイバーシティとイノベーションの関連性

国内では、「ダイバーシティ」はタスク型ダイバーシティとデモグラフィー型ダイバーシティに分かれるという考えがあり、イノベーションを生み出す「知と知の新しい組み合わせ」を生むのはタスク型だと言われています。

※出展 ダイバーシティとは?種類や背景、企業が推進するメリット・施策・ポイントなどの基礎知識を解説

デモグラフィー型ダイバーシティ目線で人財を充実させると、見た目の属性で人が固まり、属性間のコミュニケーションがとられないので新しいアイデアが生まれにくくなるから、だそうです。

では、「女性・シニア・外国人」の活躍推進は間違っているのか、と言うと、2つの理由から私はそうは思いません。

まず、デモグラフィー型を充実させることで、同時にある程度タスク型も充実します。

目に見えない多様性である能力、教育バックグラウンド、経験、価値観は、ある程度デモグラフィー型の属性と関連性がある、と私は考えます。

日本の居酒屋チェーンが、アメリカに進出するとします。

日本では大皿取り分けや飲み放題前提のプロダクトであっても、1人1皿が前提で、アルコールの分解遺伝子をもつ人種が多いアメリカでビジネスを成功に導くには、新しい価値創造(イノベーション)をする必要があります。

この時、アメリカ育ちの人財の意見をプロジェクトにすぐに反映できる組織であれば、その価値観、文化、経験をもとにビジネスモデル開発にかかるプロセスを効率化できます。

もう一つ、インクルージョンで重要なのは、どの多様性を充実させるべきかの議論ではなく、属性間の活発なコミュニケーションができる、心理的安全性の高い土壌作りです。

同属性が多くいる組織のほうが、自分の考えや気持ちを安心して発言しやすいですよね。

90%男性の組織で生理休暇が必要です!と提言できるかと言われたら自信がありません。

話を戻します。

シニア世代の働き方

田中:

2023年度から、よりシニアが働きやすい会社にしていきます。シニアの能力を過小評価しないことも大切です。アメリカのベンチャー企業では意外にもシニアの方々が多くを占めていますし、経験を買われて積極的に採用されています。

単純な年齢にとらわれず、今までの経験、人脈などを活かして、社内外で活躍してもらいたいですね。

介護と仕事の両立に対するコメントやアドバイス

木内:

最も重要なのは周囲の理解です。

皆に起こりうることなので、若いうちから経済面の準備をしてほしいと思います。それを支援するために、社内ではマネープラン教育を提供しています。

竹下:

絶対的に必要な「時間」を作ることを第一に考えましょう。

私自身介護をしていますが、正直正解がわかりません。時間が許す限り会いに行くとか、有限な時間をいかに大切な存在に充てられるかを考えて、タイムマネジメントしてほしいと思います。

個人的なD&I体験談を教えてください

竹下:

D&I Dayで、松葉杖サッカーを経験しました。松葉杖をついてボールを蹴る瞬間、両足が地面から浮くんですよ。その瞬間、今まで感じたことがない恐怖を感じました。経験したからこそ、社内のバリアフリー化や余裕を持ったレイアウトの重要性を人に伝えることができる。まず体験してみることが大切ですね。

ネットワングループがD&Iを進めるうえで重要な要素

竹下:

チームワークは、すべてのD&I課題の解決に重要なキーです。

金井:

「誰もが」公平に機会を与えられる環境です。キャリアにブレイクをとっても安心して戻ってこられて、身体的・精神的特徴にかかわらず活躍する機会があるなど、土壌をしっかり作っていく必要があります。

木内:

「相互理解」がとにかく大切。「多様性」の中には、目に見える属性だけではなく、生き方や価値観もある。相手に無理に合わせるのではなく、お互いに「そういうものなんだね」と思えるようになることが最初のステップだと思います。

トークセッションをうけて

トークセッションをうけて

全員が介護をしており、試行錯誤しながら両立を目指している姿を見てD&Iを身近に感じました。多様性は身近であることを知り、いろんな多様性の活かし方が蓄積されて、共有されれば心強いですね。

とは言え、自分が満たされていない状態では他者を受け入れて、違いを活かそうなんて難しいですよね。

人を幸せにするためにはまず自分から。ということで、幸せに生きるために私が大切にしている考え方を3つまとめました。

他者を受け入れる前にまず自分を受け入れて、そこから周囲も抱きしめていけるようになると素敵ですね。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。