- ライター:井上 勝晴

- 2002年にネットワンシステムズ入社後、応用技術部にてVoIP/Mobile/Telemetry等の通信キャリア様向けの技術を担当

2019年4月より、現職であるNet One Systems USA,Inc.に勤務

米国シリコンバレーに駐在し、Innovation調査と新興企業の発掘業務に従事

妻と娘(6歳)も一緒に渡米しており、家族でのベイエリア生活を奮闘しながらも楽しんでいる。家族で米国の国立公園に行くのが最大の楽しみ。

目次

はじめに

米国企業中心のマルチクラウドのユーザグループONUGですが、年に2回開催されるカンファレンスが今年もONUG Fall 2022として、米国時間の10月19日から2日間にわたり開催されました。パンデミック故に2020年からオンライン開催となっていましたが、前回のONGU Spring 2022に続き、今回もオンライン(米国ニューヨーク・マンハッタンにて)とオフラインのハイブリッド形式にて行われました。今回は、企業がクラウドの俊敏性・シンプル性を最大限に享受するための新たなWorking Group:Policy as Code WGが発足されるなど、発足から10年となるONUGコミュニティーの新たな方向性を垣間見ることの出来るイベントでもありました。ONUG Fall 2022において見えてきたトピックスやトレンドについて2回にわたってご紹介します。

ONUGコミュニティーの10年間の軌跡と新たな方向性

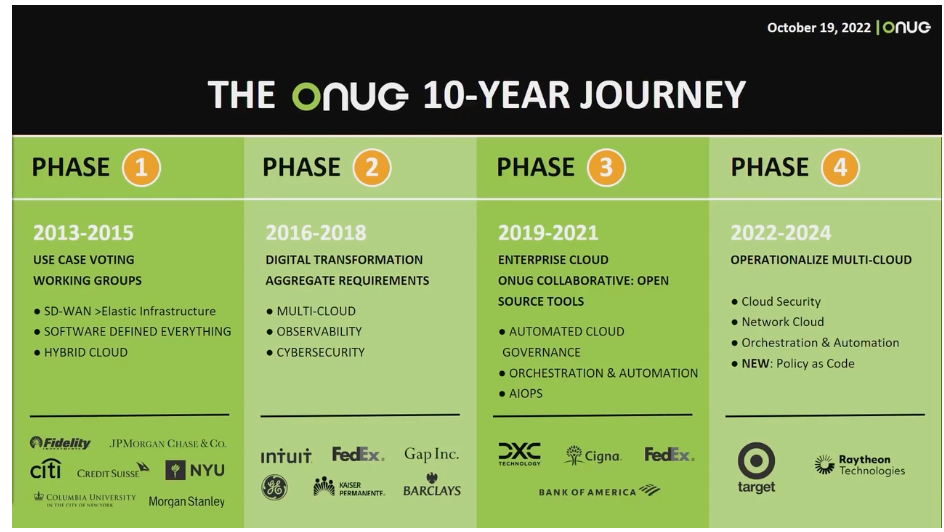

ONUGはデジタルエンタープライズへの進化に向けて必要なテクノロジーやフレームワークの検討、そしてケーススタディやチャレンジの共有を通して、メンバー各社のマルチクラウド環境下におけるIT利活用を向上させるということをミッションとして掲げています。ONUGはその10年間の活動において、SD-WANを定義し(Phase 1:その後Elastic Infrastructureへと発展)、マルチ・クラウドの重要性を説き(Phase 2)、そして2019年にはNaaS:Network as a Serviceの重要性を逸早く市場にメッセージアウト(Phase 3)してきました。

<ONUG Keynote: The Future of Enterprise Multi-Cloud Computing より - https://onug.net/events/onug-keynote-the-future-of-enterprise-multi-cloud-computing/>

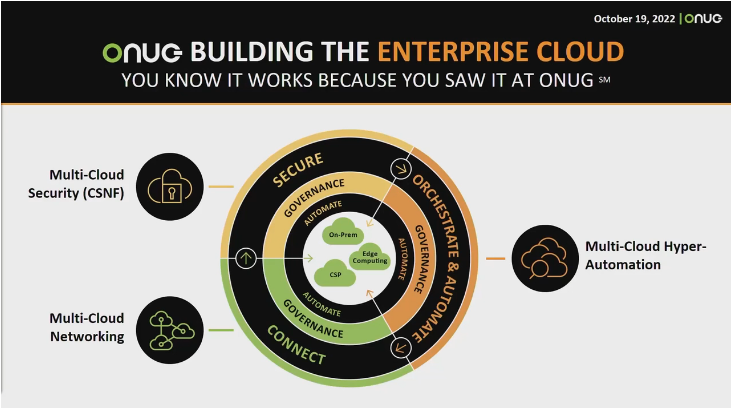

2022年から始まったPhase 4では「Operationalized Multi-Cloud」と銘打ち、ビジネスロジックの視点を持つ利用者側とITインフラの提供者/管理者側が一体となって、今やマルチクラウドが前提となったITを積極活用する姿を、企業ITの理想像として掲げています。ONUGのFounderであるNick Lippis氏の基調講演では、このIT理想像を獲得する上での企業の主だった課題感に、「Lack of Best practice blueprint(ベストプラクティスの青写真が存在しない)- あまりに多くの製品・適用箇所があり多くの専門家が必要とされる」点を挙げ、そして、この課題を克服するためのONUGの三大重点箇所(Cloud Security / Network Cloud / Orchestration & Automation) と、各々の分野におけるONUGの活動を紹介しました。それは、CSNF:Cloud Security Notification Frameworkによるセキュリティ・ログ・フォーマットの統一化であり、NaaSによるNetworkサービスのCloud化であり、AIOpsやワークフローを活用する自動化です。

<ONUG Keynote: The Future of Enterprise Multi-Cloud Computing より - https://onug.net/events/onug-keynote-the-future-of-enterprise-multi-cloud-computing/>

Note: CSNFには過去に当ブログで解説をしておりますのでこちらをご覧下さい。

Cloud Sprawl (クラウドの無秩序) をどう防ぐか? - ONUGのアプローチ

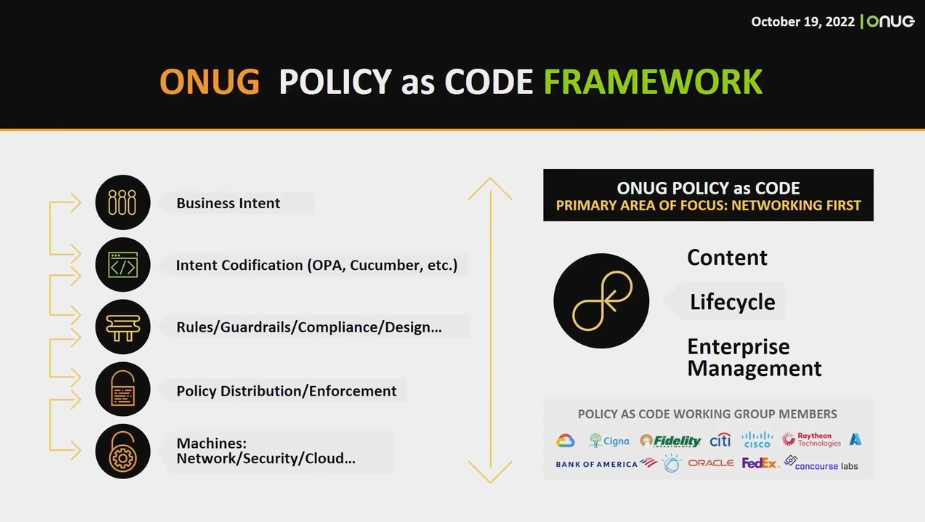

そして、これら3つの要素を柔軟・シンプルに提供すべく必要となるITガバナンスを「ITインフラのサイクルにどう焼き付けるか? (つまり、ガバナンスに相当するITポリシーを、設計・ディプロイ・運用・最適化から成る一連のITサイクルにどう落とし込むか)」を議論する新たなワーキング・グループ:Policy as Codeの発足が発表されました。

ビジネス・インテント(意図)とITポリシーの明文化・形式化 - Policy as a Code

今年度に新たに発足されたPolicy as a Codeワーキング・グループですが、発足して間も無いこともあり議論は未だ柔らかい内容でありましたが、総じて「ビジネス・インテント(意図)とITポリシーをCodeに落とし込むFrameWorkを作る」ことがWGの目的であり、そこに向かう方法論や経験則のシェアが幾つかのセッションで行われていました。

<ONUG Keynote: The Future of Enterprise Multi-Cloud Computing より - https://onug.net/events/onug-keynote-the-future-of-enterprise-multi-cloud-computing/>

その一部を以下にご紹介します。

関連セッションの “Managing Risk and Automation with Policy as Code” では、CitiグルーのManaging Director for Network ServiceであるYesim Akdeniz氏やBank of AmericaのSVP,Global Head of Network Automation and ITであるRuoh-Yann Huang氏等から、「ITポリシーのコード化の今、出来ていること、今後の課題」のシェアがありました。

Policy as Codeへの期待感

-

ITを統括する立場としてDXに向けたビックピクチャーを描く必要があり、ITインフラのディプロイ・運用など全体をカバーするVirtual Circle(仮想的な円:著者注 - 運用の自動化を目指すFeedback Loopの意味だと思われる)を描いている。このサークルがIT Policyそのものであり、Softwareの力で(Code化されたPolicyで)Networkとインフラを定義することが出来ると期待している。

-

Code化されたIT Policyと、Telemetryを活用したData分析や動的な設定変更などを組み合わせることで、インフラの効率化・自動化を実現したい。

-

Policy as CodeはNetworkのプログラマビィティに不可欠な要素、人間と機械がPolicyを共有することでITが変わるはず。

Policy as Codeのインプリ状況(既に使っているのか?)

-

まだオフィシャルな活動では無いがトライしている。Network自動化のトップレイヤがPolicy as Codeと認識している。

-

しかしビジネスインテントをCodeに落とし込むFrame Workが未だ無いので、現状ではDataにダイレクトに繋げてPolicyを決定し、エンフォースメントPointにPolicyを流し込んでいる。

-

RegoのOPA(Open Policy Agent)を使って、ITインフラへの法規制をCode化してFWのPolicyに落とし込むようなトライをしている。

まとめ

ONUGでは、企業におけるビジネスプラットフォームとしてのITを実現するための鍵をエンタープライズマルチクラウドの実現と位置づけてきました。

今回のONUG Fall 2022から、それを柔軟且つシンプルに実装するための「ガバナンス(Policy)」をCodeとして明文化・形式化する取り組みが始まりました。インフラのCode化はIaC:Infrastructure as Codeで実装が進んでいますが、ITサイクル全体のCode化を実現しようとするPolicy as Codeは、ITに携わる全ての人が注目すべき分野となるでしょう。

ブログ後編では、弊社ネットワンシステムズのONUGコミュニティでの活動をご紹介します。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。