- ライター:阿部 豊彦

- 経歴:エンタープライズ系インフラの提案、設計、構築や、SDN提案、

工場IoTネットワークやセキュリティのコンサルなどを担当。

ファシリティ、インフラ、セキュリティなどボーダーレスです。

昨年末から文教フィールドへ参入。

目次

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

その1 通信速度(通信帯域)(Wi-Fi(無線LAN)区間、有線LAN区間)編

その3 通信速度(通信帯域)(デジタル教科書と学校サーバ)編

その4 セキュリティ(Wi-Fi(無線LAN)区間)編

その5 セキュリティ(有線LAN区間、外部回線の利用、テレラーニング)編

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

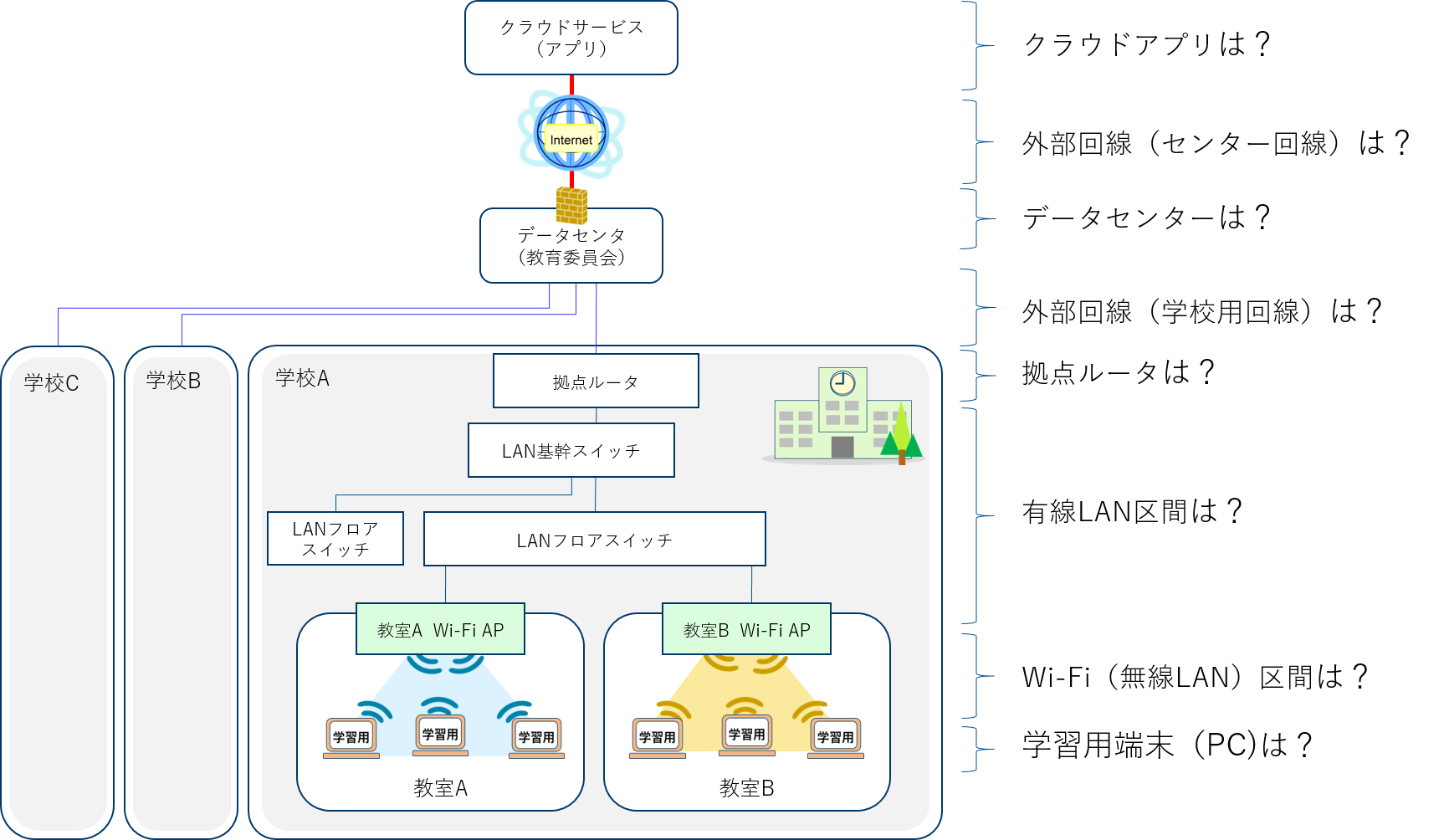

■ボトルネックは学校の外に?

多くの学校で「インターネットが遅い」という声を以前からたくさん聞きますが、本当のボトルネックはここ?

通信のボトルネックが発生すると考えられる部位(例)

その3 通信速度(通信帯域)(デジタル教科書と学校サーバ)

Question: いまさら、学校サーバですか?

Question: 全部クラウドではないのですか?

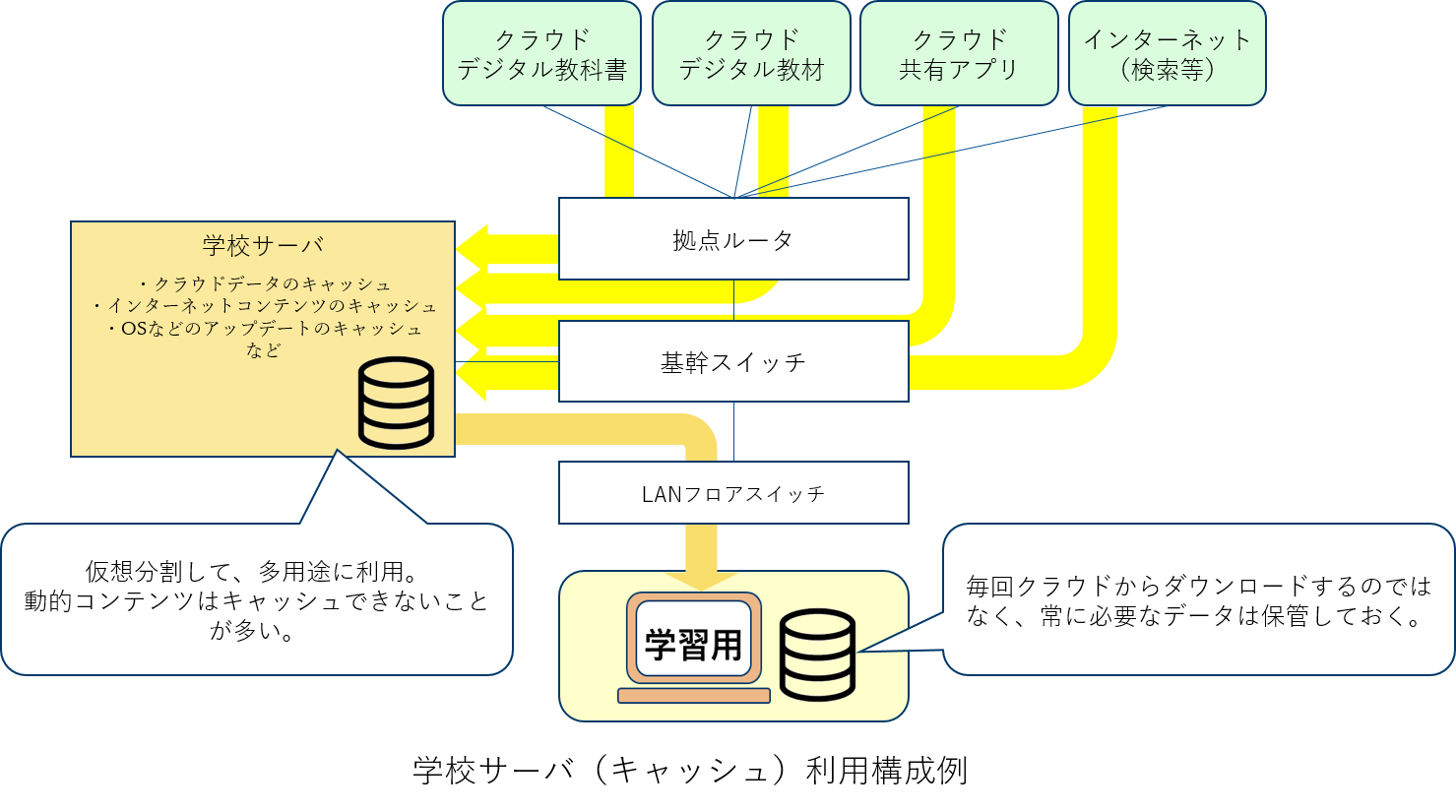

と言われることもあるのは承知です。ただ、PCがクラウドやインターネットを利用することで、インターネット回線を常時圧迫することを回避するために、学校サーバは不可欠と考えます。デジタル教科書、クラウド教材などクラウドアプリのつくりやインターネットコンテンツの種類によっては、学校サーバは重要な要素となるはずです。

- クラウドデータのキャッシュ(デジタル教科書の紙面など

- インターネットコンテンツのキャッシュ(主に静的コンテンツ)

- Windows(WSUS)やクロームブックなどのアップデート通信のキャッシュ

などを、このセクションでは検討してみます。

■デジタル教科書

クラウド利用できるデジタル教科書の提供は、まだ始まったばかりです。ほとんどの出版社はまだ、PCベースやサーバベースの教材製品が多い状態と思います。従来のPC個別インストールが必要な教材であったり、学校サーバへのインストール+専用ビューアがPC個別にインストールが必要な教材であったりします。

202 クラウドから提供されるデジタル教材の例

■クラウドアプリの通信

「学びのイノベーション事業実証研究報告書」(平成26年)に

|

第5章 学習者用デジタル教科書・教材の開発 無線LANのアクセスポイントに十数台以上のPCが接続される環境下では、コンテンツの種類によってはネットワークが遅かったりつながらなかったりするなど授業に影響を及ぼす場面が見られた。そのため、Windows版の中学校における学習者用デジタル教科書・教材では、デジタル教科書表示エンジン(ビューア)及びデジタル教科書コンテンツ(教科書紙面や資料集等)は、情報PCの ローカルディスク(メモリー)内にインストールして動作するように開発した。一方、意見を交換したりする等の協働学習を行うための機能は、サーバ上で動作するように設計した。 |

とあります。これは平成26年の内容となりますが、Wi-Fi(無線LAN)への配慮あるデジタル教科書の動作が記載されています。現在のGIGAスクール構想では、このWi-Fiと外部回線に配慮したデジタル教科書アプリが必要となるはずです。なんでもかんでもクラウドから落ちてくる状態では困るわけです。

デジタル教材の使われ方は、主に以下の4種の使用方法が考えられます。

① PCにインストールしてオフラインで使用 ・・・従来のデジタル教材に多い

② 学校サーバにアクセスしてオンラインで使用 ・・・従来のデジタル教材に多い

③ データセンターにアクセスしてオンラインで使用 ・・・学校サーバの移設で実現

④ クラウドにアクセスしてオンラインで使用 ・・・これからのスタイル

デジタル教材のようなクラウドアプリは④に該当し、Wi-Fiと外部回線に配慮し、できるだけ外部回線を使わない、できるだけWi-Fiを使わないアプリケーションデザインが必要です。

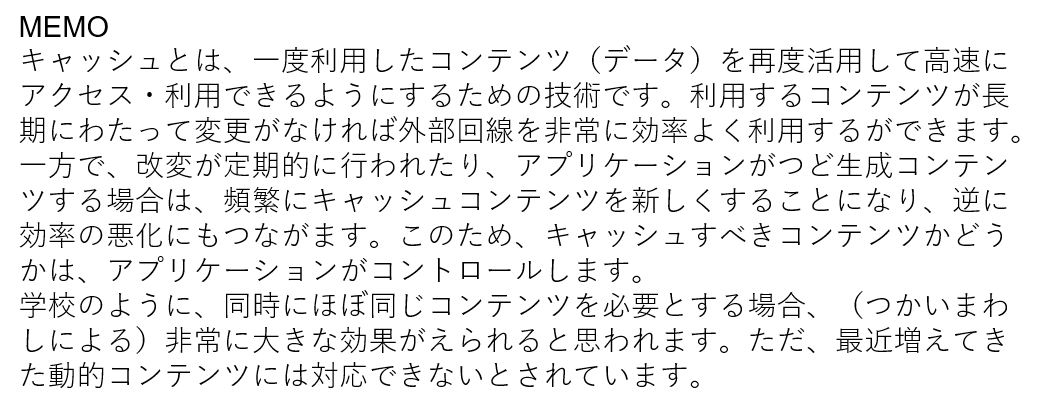

★外部回線を使わないために ・・・学校サーバでの静的コンテンツキャッシュ(プロキシキャッシュ)

一度キャッシュ(1人目がアクセス)したら、2回目以降(2人目以降)のアクセスは学校サーバからPCへ送り出す仕組み。

キャッシュコントロールを備えたアプリケーションとして作る必要があります。

★Wi-Fiを使わないために ・・・PCに固定的に保存できる静的コンテンツが多い。

PC復元ソフトを利用しているときは、ご注意ください。

一学年100人いれば、一週間のうちに全く同じデータを100回ダウンロードするかもしれません。

もしキャッシュがあれば理論的に、1回のダウンロード(外部回線利用)ですむわけです。

|

■アップデート通信

PCのOSや搭載アプリケーションなどのアップデート通信も、外部回線、Wi-Fiを経由してPCへ到達するため同じようにキャッシュ(学校サーバ)の利用を検討すべでしょう。キャッシュサーバを利用することで、外部回線の利用は最小にとどめられるでしょう。Wi-Fi区間では、学習用通信の時間を奪ってしまう可能性があるので、できることであれば無線LAN区間でのQoS(優先制御)を有効にする必要があります。

アップデートをスケジューリングするという解決方法がありますが、生徒のPCが学校で電源ONの状態が長いかどうか?わかりませんので、あまり役に立たないこともあります。

詳細は【BLOG GIGAスクール構想:Windowsアップデートと充電保管庫 編】をご覧ください。

WindowsやクロームブックのアップデートはMS WSUSサーバやHTTP Cacheサーバを学校に置くことで、アップデート通信が外部回線を長時間占有してしまうことを防げます。

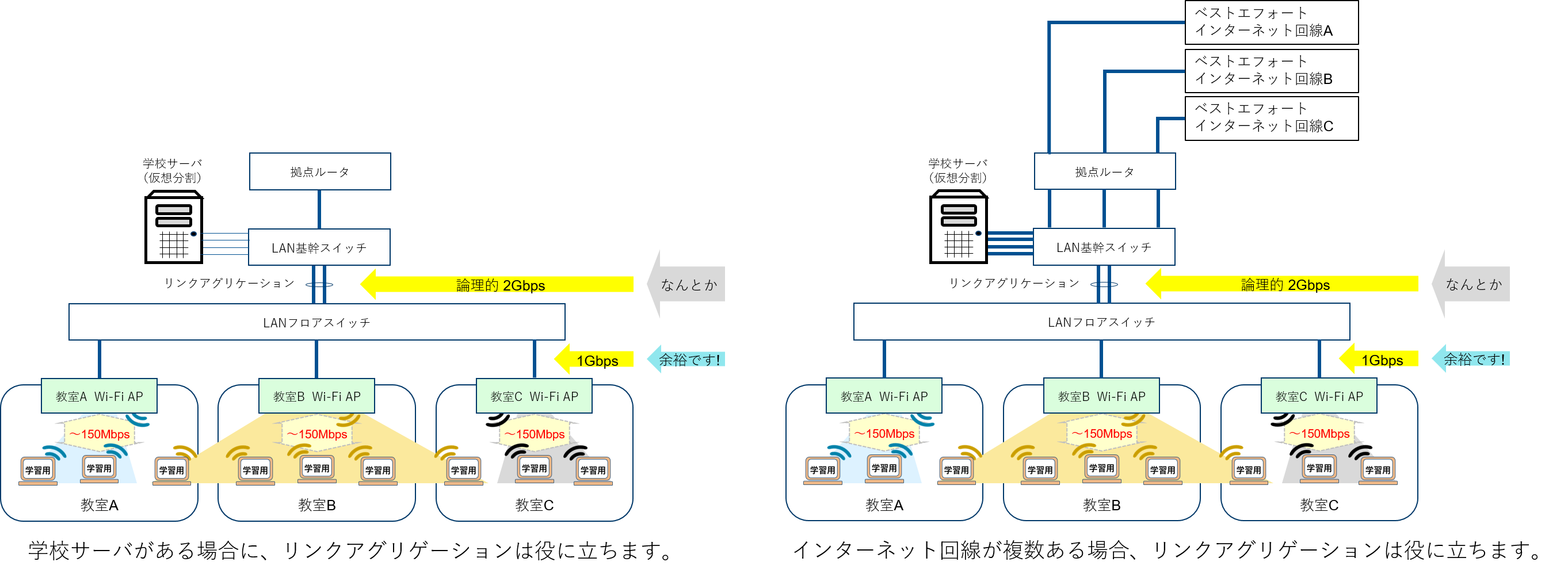

学校サーバは、仮想分割し、アプリケーション毎に(学年ごとに)物理インターフェイスを用意すればリンクアグリゲーションを生かせそうです。

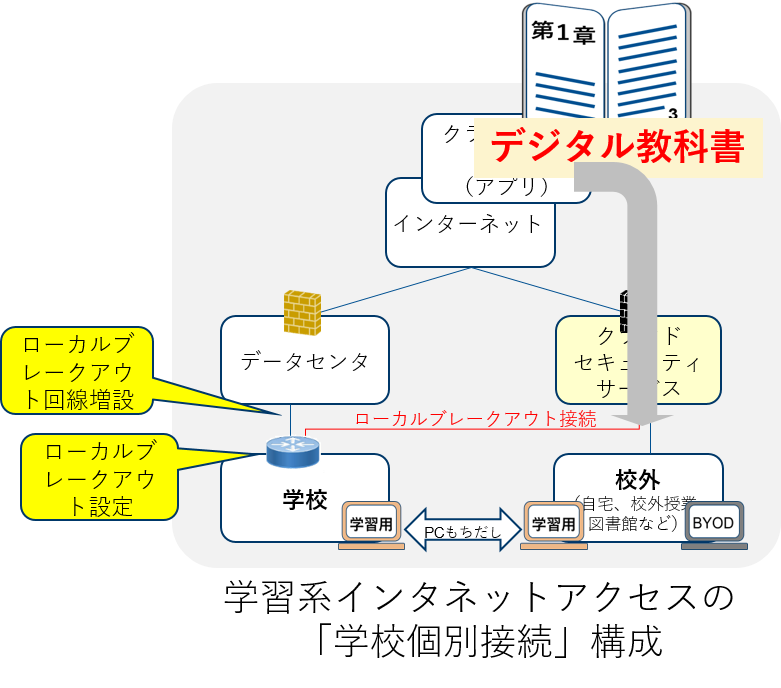

■テレラーニング

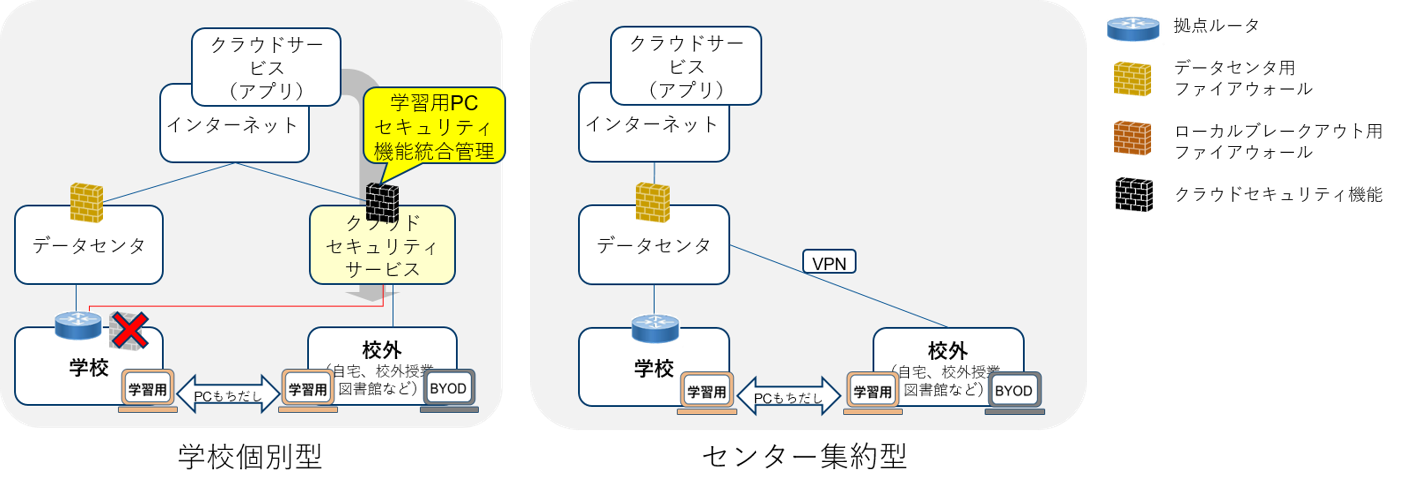

「ワークスタイル変革」ならぬ、「ラーニングスタイル変革」。自宅のみならず図書館や塾、友人宅、どこでも学習ができる時代へシフトしていくことでしょう。デジタル教科書やクラウドベースの教材(宿題)の普及に従い、PCは持ち帰ることになります。

Wi-Fiがあれば、どこでもつないで学習できます。このときも外部回線やWi-Fiの通信がスムーズにできる必要があります。

校外持ち出しも想定した場合の構成例

その4ではここまで検討してきた、通信にかかわる「セキュリティ」の話となります。

「その4 セキュリティ編(Wi-Fi(無線LAN)区間)編」へつづく

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。