- ライター:奈良 和樹

- 約12年、通信事業者向けの営業として、サービス設備、社内設備、法人営業部門などの現場を経験。その後、新領域や業界横断で活動すべく、営業推進部門へ。

モットーは「中心は顧客課題」。特定のテクノロジーに縛られず、幅広く扱いながら最適な組み合わせを模索して提案活動を行っている。

目次

~インターネットクラウドゲートウェイとCSPMで創るクラウド共同利用~

◆はじめに

2019年6月17日(月)~18日(火)の2日間、日本マイクロソフト様主催の「第2回 地域金融機関様向けクラウドラーニングサークル」が行われました。

今回のテーマは「ネットワーク」。

パブリッククラウド接続を具体化されるお客様が取り組む課題、そして未来の活用像について話し合いました。

■6月17日(月)

・Azureにおける閉域構成 リファレンス アーキテクチャ

・グループ ディスカッション

■6月18日(火)

・Azure利用に向けた閉域接続構成・地域金融機関様事例

・パブリッククラウドを活用した新しいICT インフラのかたち ★当社セッション★

・Power Apps ハンズオン

<登壇者>

ビジネス開発本部 営業推進部 第1チーム マネージャー 奈良 和樹

東日本第1事業本部 第2営業部 技術第6チーム 中島 裕史

東日本第1事業本部 第2営業部 技術第5チーム 松浦 申多

◆セッションの内容

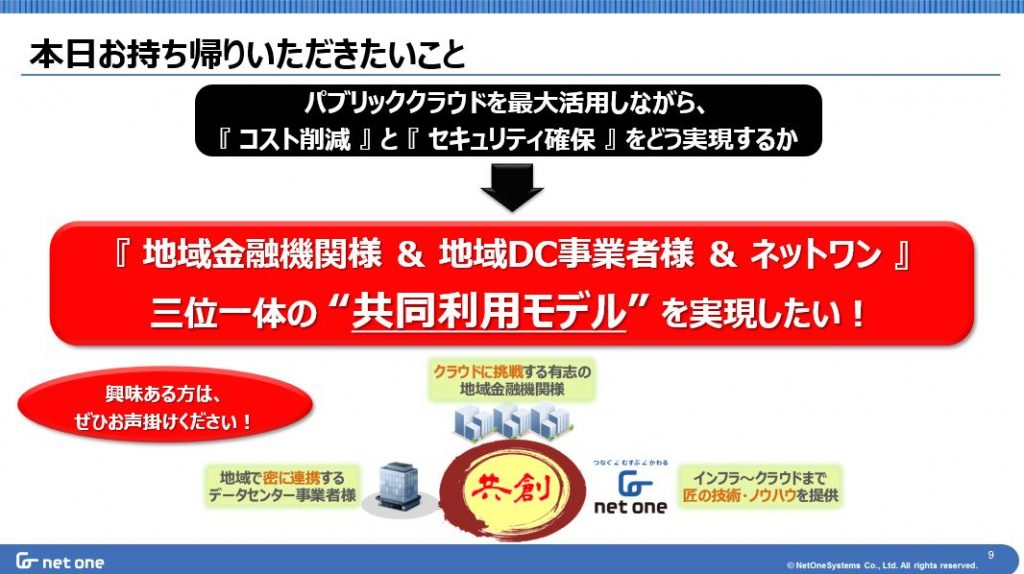

今回のテーマは、ずばり!

『コスト削減とセキュリティ確保を両立しながらクラウド活用をするなら、

三位一体の共同利用型がベスト!』

以前は一部企業での利用が先行していた感があるパブリッククラウドも、この2~3年で金融および公共のお客様で検討・採用が進んできました。

昨年6月に政府が発表した、いわゆる“クラウド・バイ・デフォルトの原則”は記憶に新しいところです。

今回のクラウドラーニングサークルへの参加者が、当初予定を上回って30名超となったことを考えると、官民問わずに全体的なムーブメントになっていると感じます。

今回取り上げた共同利用モデルですが、自治体様での導入効果を例にご紹介しました。

団体の規模によってコスト削減効果にばらつきがあるのですが、大きく成果が出ているところでは3割を超える削減効果が出ています。

前提条件(導入前の環境や共同化できる範囲)の差異はあれ、全ての規模でコスト削減効果が出ていることは、共同化を進めるための動機になるのではないでしょうか。

ただし、全てを共同化できるわけではなく、また、全てがパブリッククラウドに移行することもないでしょう。

保有データの機密性やトランザクションの多さから、オンプレミスを選択することはありえます。

各種クラウドの利用率が最大化になったとしても、実態としてはマルチ&ハイブリッドクラウドの構成になります。

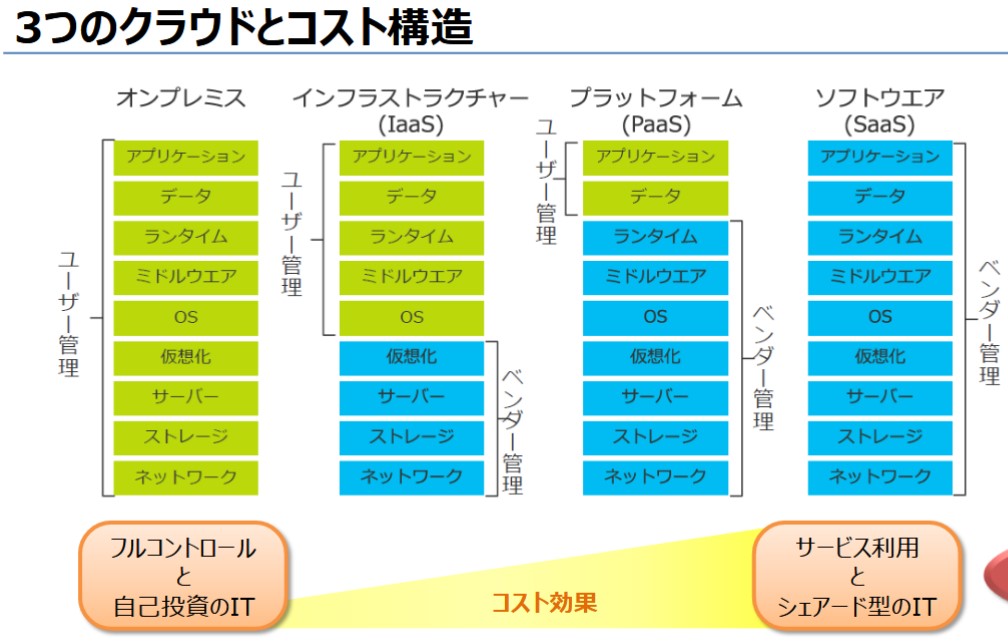

また、IaaS/PaaS/SaaS によりコスト削減効果が異なる点が挙げられます。

オンプレミスの仮想化やIaaSだけの限定的なクラウド利用では大きなコスト削減は見込めず、SaaS活用がキーポイントになってきます。

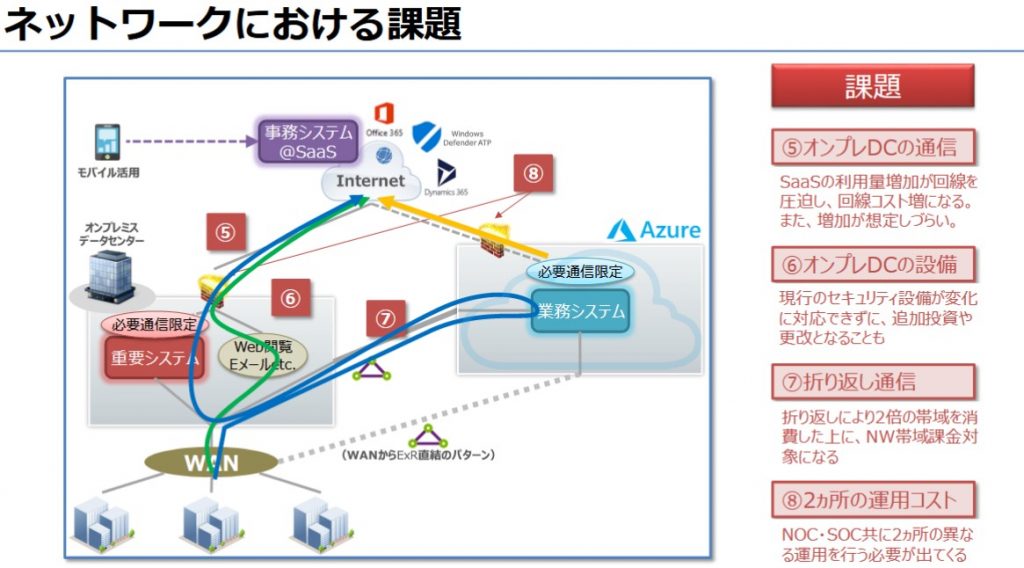

加えて、オンプレミス~クラウドまでのネットワークに変化が起きる点も見逃せません。

サーバ側のリソースがクラウド化により柔軟性を手に入れ、これまでになかったトラフィックが発生するために新しいコスト要因になりえます。

ネットワークも旧来のままではなく、クラウド時代に適応した新しいアーキテクチャが求められていると言えます。

当社ではこの点について、SD-WANやICG(インターネットクラウドゲートウェイ)などの提案・導入を推進しております。

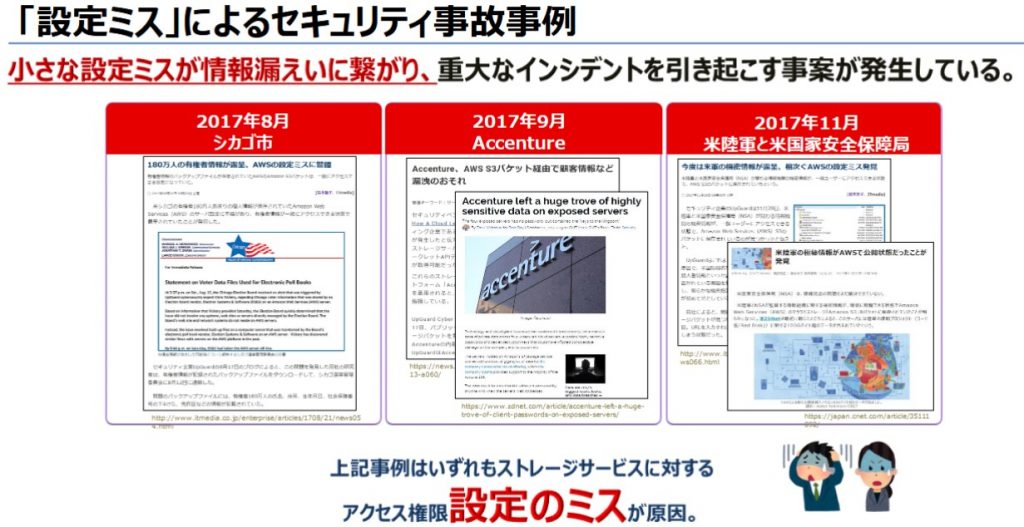

一方、クラウド特有のセキュリティリスクも存在します。

クラウドから情報漏えいが起きてしまい、ニュースになっているケースもあります。

クラウドへのアクセス制御やクラウドからの情報漏えい対策について、オンプレミスの延長線だけで考えるわけにはいきません。

手軽に利用できること、常に新しい形へ変化し続けるのはクラウドの良さですので、この良さをつぶさない形でセキュリティを確保することも重要になります。

当社では、クラウドの良さを活かすセキュリティ管理の形としてCSPM(クラウドセキュリティ態勢管理)を提唱しており、また、セキュリティのプロフェッショナルサービスや先日リリースしたガバナンスサービス(https://www.netone.co.jp/news/release/310.html)を組み合わせながら、お客様の環境に合わせたセキュリティのあるべき姿を考え、ご提案しております。

◆まとめ

クラウド活用を進める上で、クラウド上の検討(どのクラウドを採用するか、どのシステムを移行するか)に加えて、ネットワークとセキュリティの検討もかかせません。

旧来のアーキテクチャのままでは、クラウドが有する本質的な利点を活かせないため、新しいアーキテクチャの導入を進めて行く必要があります。

クラウド採用に前向きなお客様と、地域密着型のデータセンター事業者様と、三位一体で、共同利用モデルにより、この新アーキテクチャを創出することで社会に貢献して行けたらと考えております。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。