ストレージ仮想化製品ソリューションであるVMware vSANTMは、2014年にリリースされてからすでに11年が経過しています。11年の間にvSANは進化を続けています。本記事ではvSANはなんとなく知っているという方向けに、改めてVMware vSANをご紹介させて頂きます。なお、本記事でご説明しているvSAN ESAに関して、Broadcom社と共同で各種検証を実施しております。検証の詳細はVMware Japan Blogで公開していますので併せてご覧ください。

- ライター:山内 諒太

- 2023年にネットワンシステムズに入社。VMware・Dell製品の担当として、仮想化・クラウドに関するテクノロジーの調査・検証業務に従事。趣味は筋トレ・K-POP。

目次

VMware vSANの特徴

VMware vSANは、Broadcom社が提供する、HCI(Hyper-Converged Infrastructure)をサポートするストレージ仮想化(SDS:Software Defined Storage)ソリューションです。VMware vSphere®と完全に統合されており、ハイパーバイザーであるVMware ESXiTM内の分散ストレージレイヤーとして動作します。

vSANの提供するメリットは、導入・運用のシンプルさ、パフォーマンス・可用性の高さ、コスト削減効果と拡張性の高さの3つが挙げられます。

導入・運用がシンプル

- データストアとしてクラスタ内のESXiサーバーが持つローカルストレージを使用するため、外部ストレージを必要とせず、仮想環境を構築し、vMotionやvSphere HAが利用可能となります。また、vSAN File Serviceを利用することで、仮想マシンを配置するためのデータストアだけでなくNFSやSMBといったファイルサービスを提供することも可能です。これにより、専用ハードウェアの準備や複雑なストレージ構成の導入・運用が不要になります。

- vSphereと完全に統合されているため、vSANの導入・運用に関する各種操作はvSphere Clientから可能です。導入に関してはvSphere Clientからクラスタクイックスタート機能を利用すれば、数クリックでインストールが完了し、初期導入の手間を最小限に抑えられます。

- ストレージポリシーベース管理(SPBM: Storage Policy Based Management)で制御するため、耐障害性、パフォーマンス、暗号化等の要件をポリシーとして定義することが可能です。複数のストレージポリシーを定義し、要件に応じて仮想マシン・仮想ディスク単位で適用できるため、きめ細かいストレージ制御をシンプルに実現できます。また、データの偏りが発生した場合も、自動的にデータのリバランスが行われるため、日常的な運用タスクも軽減できます。

パフォーマンス・可用性が高い

- vSANの機能はハイパーバイザーであるVMware ESXiのカーネル自体に組み込まれた一体型アーキテクチャであるため、ディスクI/Oがユーザ空間や外部ドライバ層を経由せずに処理されるため、I/Oパスが短く、ストレージ仮想化によって発生するオーバーヘッドやホストCPU使用率を最小限に抑えられます。またI/O性能が高い、SSDを活用することで高速なデータ処理が可能です。

- 仮想マシンのデータは、クラスタ内の複数のESXiサーバーのローカルディスクに冗長化されて保存され、その可用性レベルはストレージポリシーによって柔軟に定義されます。ホストやディスクに障害が発生した場合でも、vSANはクラスタ内の他のディスクやホストに自動的にデータを再構築・再配置し、ダウンタイムを最小限に抑えながら迅速に復旧します。さらに、vSANはオブジェクトの整合性や状態を常時監視しており、ポリシーに基づいて必要な修復処理を自動的に実行することで、障害時にも高い可用性とデータ整合性を維持します。

コスト削減効果・拡張性が高い

- 仮想環境において必要とされる外部共有ストレージを用意する必要がないため、初期導入コストおよび運用コストを大幅に削減できます。さらに、vSANが備えるデータ重複排除および圧縮機能により、ストレージ使用量の削減も可能です。

- 必要に応じて各ノードにディスクを追加することで、vSANデータストアをスケールアップできるほか、vSphereクラスタに新しいホストを追加することでスケールアウトも実現できます。スケールアウト時には、ストレージ容量だけでなくCPUやメモリといった物理リソースも拡張されるため、システム全体の性能をリニアに向上させることが可能です。また、vSANは2ノードから最大64ノードまで柔軟に拡張でき、幅広いOEM製品に対応しているため、さまざまな企業のストレージニーズにも柔軟に対応できます。

- 2023年から提供されている「vSAN Max (vSANストレージクラスタ)」と呼ばれる機能では、コンピュートリソースを提供しないストレージ専用クラスタを構成することで、分離型ストレージサービスの利用が可能になります。これにより、コンピュートリソースと独立してストレージリソースを拡張でき、より柔軟にvSANデータストアを活用することができます。

vSANのストレージ構成とアーキテクチャ

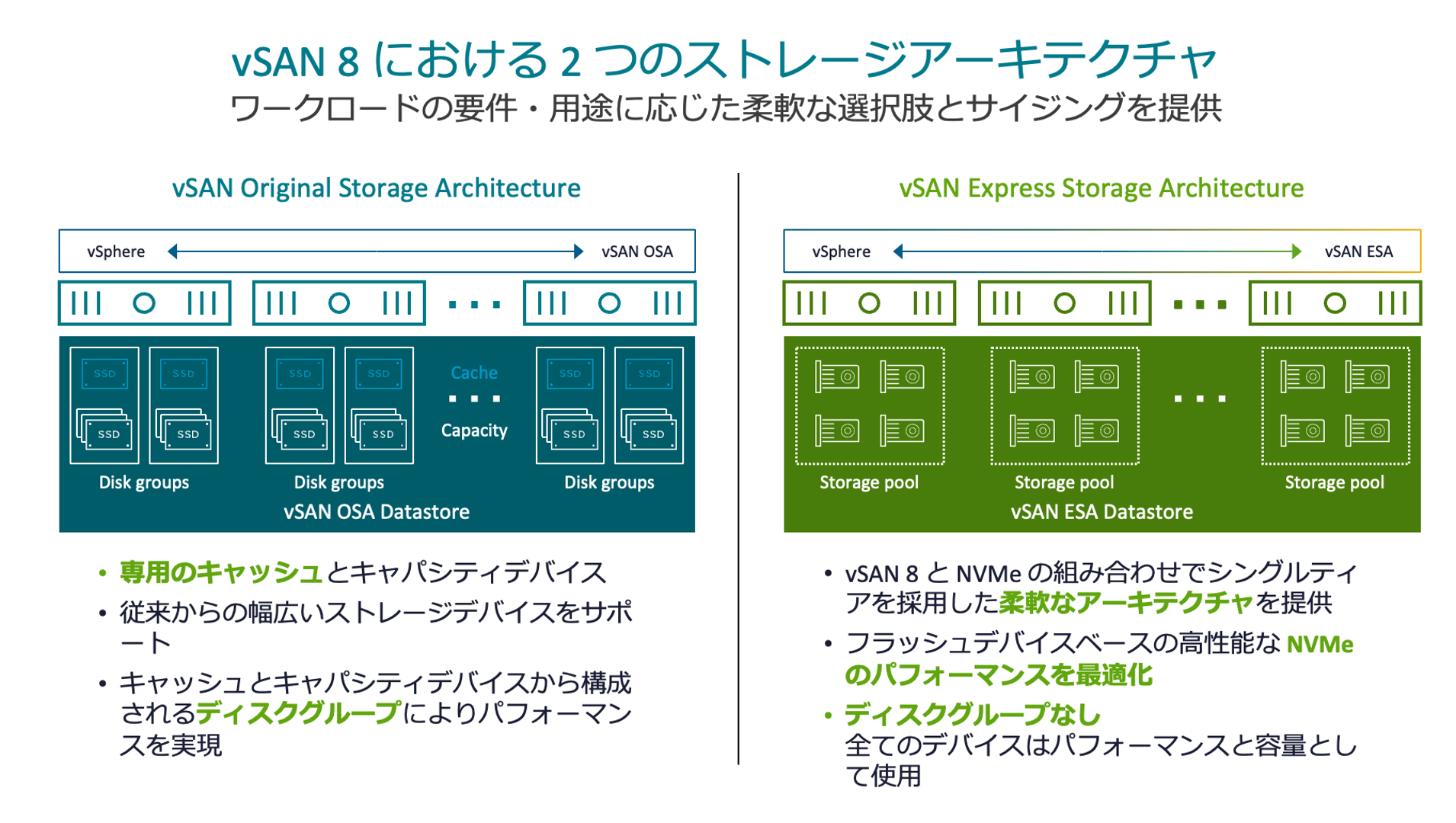

現在、vSANには、「vSAN OSA」と「vSAN ESA」の2種類のアーキテクチャがあります。

vSAN Original Storage Architecture(vSAN OSA)は、初期のvSANリリース時から利用可能な従来型のアーキテクチャです。高性能なSSDと安価なHDDを効果的に利用するため、ディスクをキャッシュ層(SSD)とキャパシティ層(HDD/SSD)でディスクグループを構成し、ディスクグループを組み合わせてvSANデータストアを提供します。vSANリリース当初はSSDとHDDを組み合わせた「ハイブリッド構成」が一般的でしたが、SSDの普及とともにキャッシュ層、キャパシティ層ともSSDで構成する「オールフラッシュ構成」が可能となり、高性能なvSANデータストアの構成が可能になりました。また、後述のvSAN ESAと比較してネットワークやディスクの要件が緩く、多くのサーバーで構成が可能であるため、構成は柔軟といえます。

vSAN Express Storage Architecture(vSAN ESA)は、vSAN 8から新しく実装された、NVMeに最適化された最新のアーキテクチャです。ハードウェアを全てNVMe SSDで統一し、キャッシュ層とキャパシティ層の区別がない単一層アーキテクチャで構成します。また、vSAN ESAにはディスクグループも存在しないため、ストレージ全体が単一層で構成されます。これにより、全てのデバイスをパフォーマンスとキャパシティとして使用でき、データのアクセスパスが短縮されvSAN OSAよりも高いI/O性能・低遅延性を発揮することが可能です。ストレージ構成は、OEMベンダより提供されているvSAN推奨構成「vSAN ESA Ready Node」をベースとしてAll NVMe SSDデバイス構成のみのサポートとなります。また、前述のvSAN MaxはvSAN ESAで構成する必要があります。

vSAN ESAの実力

vSAN ESAでは高速なブロック処理エンジンとオーバーヘッドが少ない書き込み技術が採用されており、より高速で低遅延なストレージ仮想化を実現しています。また、従来方式で課題となっていた、スナップショットの作成・削除時にI/O性能が低下してしまう点が、vSAN ESAでは改善されています。vSAN ESAのスナップショットでは、作成・削除時にI/Oへの影響がほとんどないため、より気軽なスナップショット操作が可能となっています。ネットワークやディスク障害時のI/Oへの影響も非常に小さく、復旧にかかる時間も非常に短いため、高い可用性を実現しています。

冒頭でご紹介しているVMware Japan Blogの内容をご確認いただくと、vSAN OSAからI/O性能の飛躍的な向上、スナップショット・障害発生時のI/O性能への影響の極小化など、パフォーマンス・可用性の両方の面で性能が大きく向上していることが検証結果としてご確認いただけます。

今回の検証には、Dell TechnologiesのVxRailを利用しました。VxRailはDell TechnologiesとVMwareが共同開発したHCI製品です。vSAN OSA・vSAN ESAに対応するvSAN Ready Nodeで構成されており、SDSとしてVMware vSANが採用されています。HCIとして提供されるため、vSphere及びvSANのインストールは完全に自動化されており、高可用・高性能なHCI環境をシンプルに展開・運用することが可能です。また、VMware Cloud Foundationの基盤として利用することも可能です。

おわりに

今回は、リリースされてから11年が経過したVMware vSANについて、改めてご紹介させていただきました。vSANの特徴や、2つのアーキテクチャ「vSAN OSA」と「vSAN ESA」、そしてvSAN ESAの実力について検証結果を基にご紹介しました。

ネットワンシステムズでは今後も新たな機能をいち早く検証し、皆さまに価値のある情報を提供していきます。VMware vSAN やその他 VMware 製品をご検討の際は、ぜひネットワンシステムズまでお問い合わせください。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。