2025年5月に開催された「こどもTech×九州」にて紹介させていただいた文部科学省の動向から、どのようなネットワークインフラを整備する必要があるかを改めてご紹介いたします。

- ライター:石橋 遼一朗

- 医薬品データ関連事業での経験を経て2021年ネットワンシステムズに入社。教育委員会市場において各政府省庁の動向から各教育委員会で検討が必要なネットワークインフラ像の提案支援を中心としたプリセールス活動やマーケティング、プロモーション施策を担当しております。

目次

はじめに

2025年5月15日(木)~16日(金)に博多国際展示場で開催された「こども×Tech 九州」に、ネットワンシステムズとして初めて出展いたしました。

当日は多くのお客様にご来場いただき、誠にありがとうございました。

「こども×Tech 九州」は、「学校」や「子育て」を支援する最新技術やサービスを、地域の皆様に直接ご紹介することを目的とした展示会です。

開催期間中は、九州地域の自治体・教育委員会のご担当者様をはじめ、多くの方にご来場いただき、弊社ブースも大変盛況となりました。ご来場いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

本Blogでは当日お客様にご説明させていただいた内容を簡単にご紹介いたします。

文部科学省の動向について

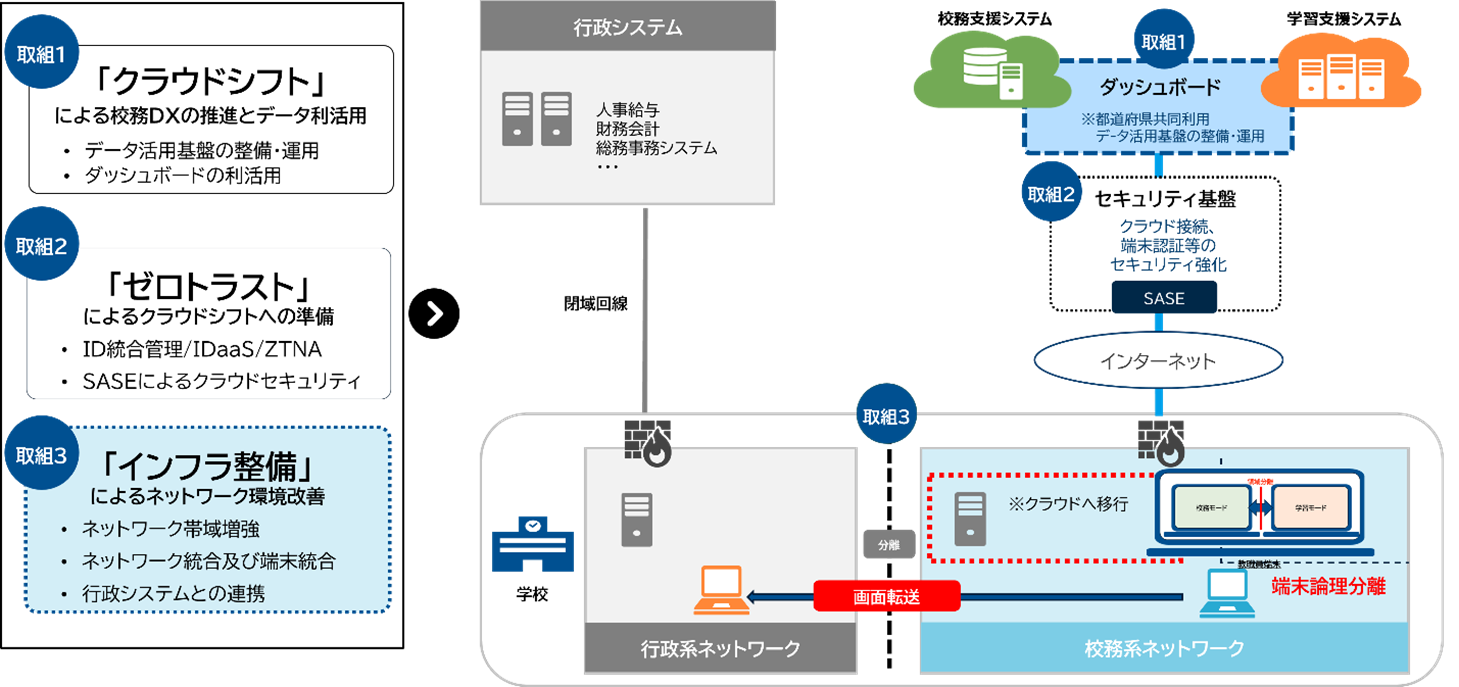

文部科学省は、令和の日本型学校教育を支える校務DXに向けてGIGAスクール構想が目指す「学びの未来」の相似形として、単に紙ベースの校務をデジタルに置き換えるだけでなく、校務業務の効率化と質の向上を図るためのICT活用やクラウド環境を活用した業務フローの抜本的な見直し、さらにはデータ連携を通じた新たな学習指導の高度化を目指すことが重要と示しています。弊社ではそれらを実現するためには「インフラ整備」と「セキュリティ強化」の対応が必要と考えています。

今回展示会場では、上図の取組3に挙げている「インフラ整備」によるネットワーク環境改善について以下のポイントをご紹介します。

ポイント① ネットワーク帯域増強

タブレットやパソコン、デジタル教科書などの様々なツールが教育現場に導入されています。今後さらにこのようなデジタルツールの活用が進むほか、クラウド環境を活用した校務DXが本格化すると思われます。その一方で現状ではこのような課題も抱えております。

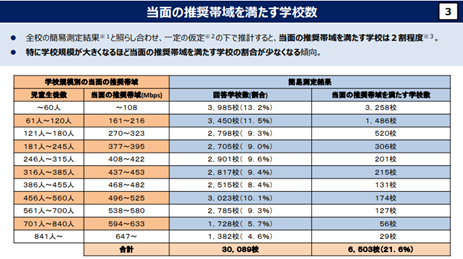

参考:文部科学省 学校のネットワークの現状について

こちらの図は、文部科学省は令和5年11月に全国の公立小・中・高等学校を対象にインターネット通信環境について調査を実施し、その調査結果をもとに学校の規模ごとに1校当たりの帯域の目安(「当面の推奨帯域」)を設定したものです。

しかし、結果を見ると文部科学省が設定した当面の推奨帯域を満たす学校は2割程度にとどまっているということがわかりました。

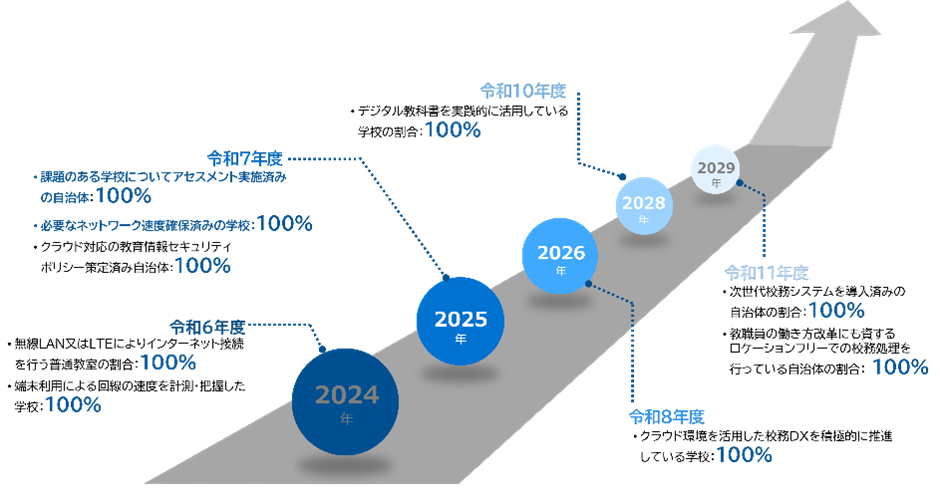

この状況を改善すべく、文科省では「教育DXに係る当面のKPI」の一つとして令和7年度中に以下の目標として掲げております。

①課題のある学校についてアセスメント実施済みの自治体:100%

②必要なネットワーク速度確保済みの学校:100%

令和10年度には、すべての学校がデジタル教科書を実践的に活用している状態がKPIとして設定されており、教育環境のデジタル化のニーズに適応するネットワーク環境の構築が必要となります。

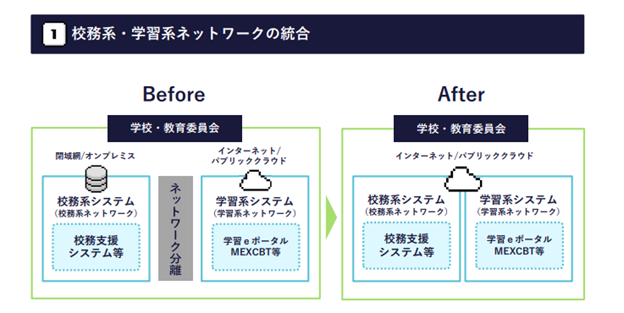

ポイント② ネットワーク統合及び端末統合

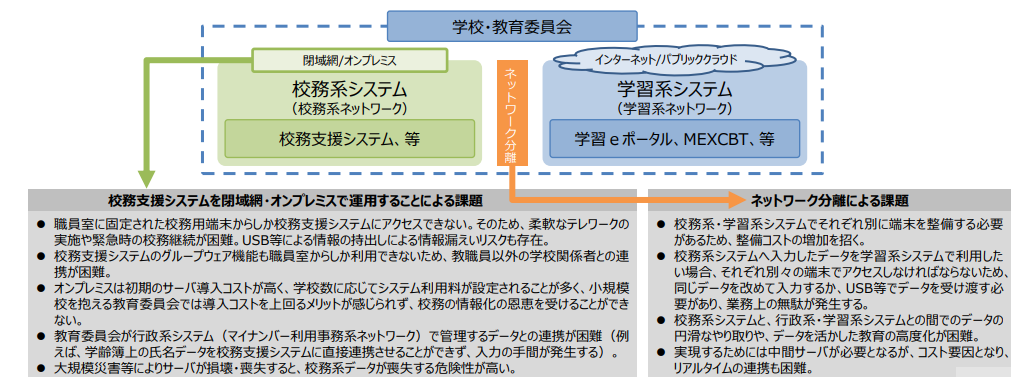

教育委員会のネットワーク構成において、以前は「校務系」「校務外部接続系」「学習系」の三層に分離されているケースが多く見られました。この三層分離の目的は、それぞれのネットワークの役割やセキュリティ要件を明確に分けることで、情報漏えいや不正アクセスのリスクを低減し、安定した運用を実現することにありました。

現在では、三層ネットワークの運用は複雑さや、教育現場でのクラウドサービス利用が拡大したことにより校務外部接続系ネットワークの役割が変化し、校務系ネットワークに統合して運用効率化を進めた結果「学習系」と「校務系」の二層のネットワーク構成で運用されているケースが多い状況です。

しかし、この二層のネットワーク構成にも課題がいくつか挙げられております。

- 校務支援システムを閉域網・オンプレミスで運用しているため、教職員は職員室以外から校務系システムへアクセスできず、また、校務系と学習系で端末を使い分けなければならない。

- 学習系システムとのデータ連携が困難であり、学校データを可視化するインター フェイスの構築が高コストとなる要因ともなっている。

- オンプレミスでのシステム運用は、大規模災害等によるデータ消失のリスクが高い。

参考:文部科学省 GIGAスクール構想の下での校務DXについて

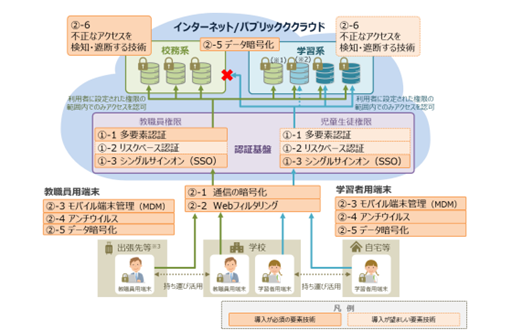

これらの課題を解決するために、文部科学省は校務系システムを従来のように閉域網で運用するのではなく、いわゆるゼロトラストの考え方に基づいたアクセス制御によるセキュリティ対策を十分講じた上で、校務系・学習系ネットワークの統合を進める必要があると方針を示しています。

参考:文部科学省 GIGAスクール構想の下での校務DXについて

ゼロトラストの考え方に基づくアクセス制御を中心としたセキュリティ対策とは、具体的にどのような技術要素を取り入れれば実現できるのかについて、『教育情報セキュリティポリシーハンドブック』ではインターネットを通信経路とする前提のもと、内部・外部からの不正アクセスを防ぐために、多要素認証による利用者認証、端末認証、さらに端末・サーバ・通信の監視・制御等を組み合わせた総合的なセキュリティ対策を示されています。

参考:教育情報セキュリティポリシーハンドブック(令和7年3月)

また、校務支援システムのクラウド化に伴い、校務系・学習系ネットワークで利用する端末を1台化する検討も広がっています。しかし、単純に端末を統合してしまうと、校務系の機微な情報と自由度の高い学習系のデータを同じ端末で扱うことになり、例えば先生しか閲覧してはいけない情報を生徒がアクセスしてしまう等のリスクが高まります。

このようなリスクに対応するため、弊社では端末の物理統合を進める一方で、校務系と学習系の端末環境(デスクトップ環境)を論理的に分離する仕組みをご提案しています。

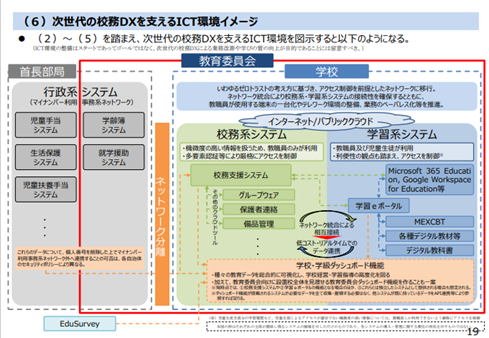

ポイント③ 行政システムとの連携

自治体共通で取り扱う行政系システムとの連携については、文部科学省が目指す次世代の校務DXを支えるICT環境イメージに合わせて考える必要があります。

しかし、現状は行政系システムに存在する教育行政系・福祉系データ等と学校の校務系・学習系ネットワークは相互の連携を前提としていないネットワーク構成のためいくつかの課題があげられます。

- 教育委員会が行政系システム(マイナンバー利用事務系ネットワーク)で管理するデータとの連携が困難であること(例えば、学齢簿上の氏名データを校務支援システムに直接連携させることができず、入力の手間が発生する)。

- 首長部局のネットワークと学校の校務系・学習系ネットワークは相互の連携を前提としていないため、首長部局が保有する福祉系データと連携して支援を要する児童生徒の早期発見・支援に繋げることも困難である。

- 行政システム側に存在する出退勤システムや、旅費精算システムを利用する際の利用場所が校内の行政系システム接続用途の端末に限られること

今後のクラウドシフトによる校務DXの推進や、データ連携により多面的なこどもの支援を実現するためにどのようにして行政システムとの連携を進めていくかを考える必要があります。

おわりに

今回は「こども×Tech 九州」への出展の内容をご紹介させていただきました。

初の出展でしたが、多くの方にご来場頂き、ありがとうございました。

今後も展示会等のイベントに出展する予定です。お近くで開催されるイベントがあれば、ぜひ弊社ブースにお立ち寄りください。

また、今回ご紹介した内容について具体的な説明を聞きたい!デモをご覧になりたい!など、弊社ソリューションにご興味をお持ちいただけましたら、お問い合わせをいただければ幸いです!

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。