- ライター:中嶋 太一

- 現在は東日本第2事業本部SP事業戦略部にて、応用技術部時代よりかはフロント寄りのプリセールス業務に従事。

過去には、XOCにてCisco/Juniper社のルータやスイッチを始めとしたNI製品全般の障害対応業務や応用技術部にてCisco ASR9000/NCS5500(IOS-XR), Juniper Mist Wired/EX, Apstra/QFXの製品担当業務に従事。

保有資格:

CCIE RS, SP

JNCIP-DC, SP, ENT

JNCIS-MistAI-Wired

目次

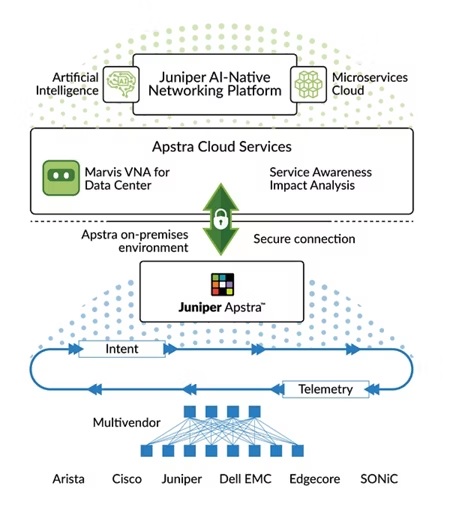

Apstra Cloudの背景

Juniper Networks(以降Juniperと省略)が提供するJuniper Apstra Cloud Services(以降ACSと省略)は、プライベートクラウド運用者が直面する様々なデータセンター運用の課題に対応するために設計された、クラウドベースのAIネイティブアプリケーションのスイートです。また、Juniperのデータセンター保証ソリューションをネットワーク保証からアプリケーション保証へと拡張します。ACSは、AIネイティブネットワーキングプラットフォームを活用して、データセンターにAI運用(AIOps)をもたらし、オンプレミスのインテントベースネットワーキング(IBN)を補完して、比類のないデータセンター運用体験を提供します。

ACSには下記の3つの要素が含まれます。

1. Marvis Virtual Network Assistant (VNA) for Data Center

仮想ネットワークアシスタントは、Apple社 SiriやAmazon社Alexaのような対話型アシスタントの機能を有し、データセンターネットワーク運用チームをサポートし、AI搭載のMarvis Conversational Interface (Marvis CI)を通じて運用タスクを簡素化します。AIとIBNを組み合わせることで、問題解決を迅速化し、時間とコストを節約し、ネットワークの稼働時間を増やします。

2. App/Service Awareness

データセンター内のアプリケーションの通信方法やリソース消費を表示し、トポロジーマップでエンドポイントとアプリケーションの関係を視覚化します。これにより、すべての連携を完全に可視化し、理解できます。

3. Impact Analysis

App/Service Awarenessを元に、アラートの確認負担を軽減し、トラブルシューティングの推測を排除します。Apstraのグラフデータベースは、追加の監視データで強化され、ネットワークや接続の異常がビジネスに与える影響を迅速に理解できます。

図1. ACSの全体像

引用元URL:Apstra Cloud Services Architecture

https://www.juniper.net/us/en/products/network-automation/apstra/apstra-cloud-services.html

参考URL:Apstra Cloud Services Datasheet

https://www.juniper.net/us/en/products/cloud-services/apstra-cloud-services-datasheet.html

本ブログではVNA for DCに関して、検証結果も含めた内容を共有します。

VNA for DCの概要

VNA for DCでは、Apstra Edgeから受信したネットワークイベントを分析し、管理者に実行可能な洞察と推奨事項を提供します。

大きく2つの機能があります。

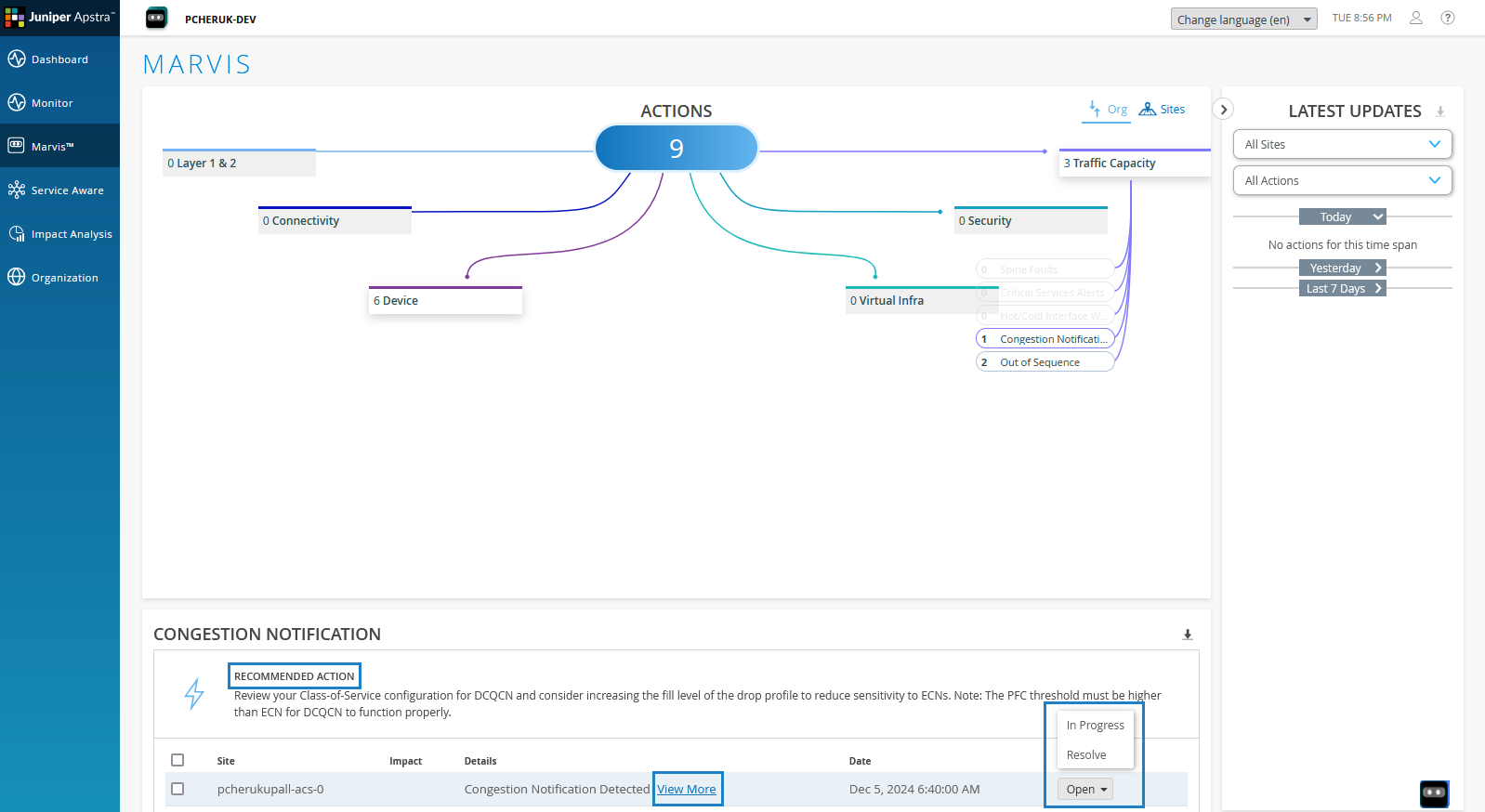

1. Marvis Actions

イベントの根本原因を分析し、Actionsで表示します。管理者は迅速にイベントを確認し、必要に応じてApstraで推奨手順を実行できます。

Mist AIを既に利用のユーザにとっては言わずもがなの可視化ツールです。

図2. Marvis Actions画面

引用元URL:Figure 1: Marvis Actions Dashboard

https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/juniper-apstra-cloud-services/user-guide/topics/task/view-datacenter-events-in-marvis-actions.html

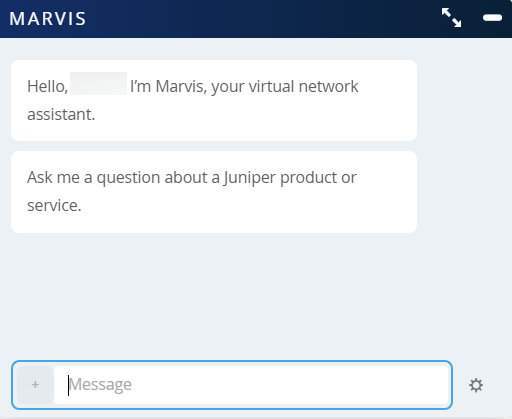

2. Marvis CI

自然言語処理をサポートするインターフェースを提供し、ドキュメントやナレッジベースを検索できる対話型アシスタント機能になります。

図3. Marvis CI画面

引用元URL:Marvis CI panel appears at the lower right corner of the page.

https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/juniper-apstra-cloud-services/user-guide/topics/task/search-using-marvis-ci.html

参考URL:Marvis Virtual Network Assistant for Data Center

https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/juniper-apstra-cloud-services/user-guide/topics/concept/marvis-vna-for-datacenter-overview.html

構成するコンポーネント

構成するコンポーネントの一例として下記が挙げられます。

Apstra

JuniperのDCスイッチを管理するコントローラになります。

特徴として、Juniper社のDCスイッチ以外に、Cisco社のNexusやArista社のDCSなどのスイッチも管理ができるマルチベンダ対応になります。

Apstra Edge

Apstra EdgeはApstraにインストールするコンテナとなります。

ACSとは、Apstra Edgeがデータの送受信を行います。

Apstra5.0ではインストール必須ですが、Apstra5.1以降では予めバンドルされるようです

※今回の検証ではApstra5.0を利用しました。

DCスイッチ(QFX5100/5120シリーズなど)

JuniperのDC向けスイッチとして、QFX5100/5120シリーズなどが対象です。

ファブリックは、Spine/Leaf構成をとり、EVPN/VXLANが動作します。

Marvis VNA for DC

ACS上で動作する機能の1つになります。Mist AIのMarvisに相当する機能になります。

Apstraで検知のイベント情報が通知されることになります。

以上を踏まえ、VNA for DCの一部の検証結果の共有を行います。

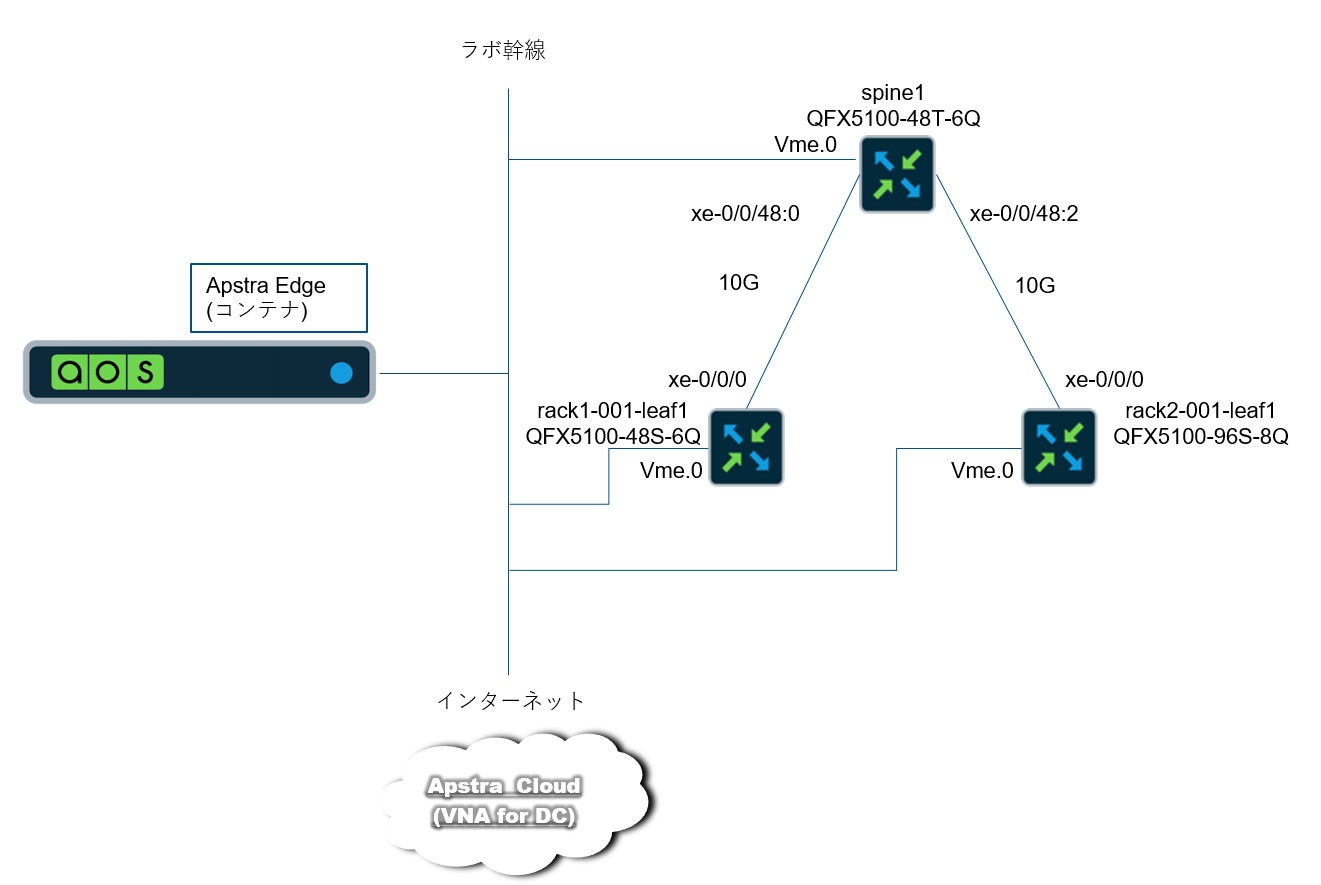

検証構成

以下の図4.のように、Apstra(ver5.0.0-64)でQFX5100の3台を管理し、EVPN/VXLAN構成にて、ACSへ接続した環境で検証を行いました。

今回の検証では、VNA for DCのみに焦点を当てたため、Apstra Flowはインストールしておりません。

検証の一部を下記に示します。

- Apstra CloudとApstra Edgeの接続

- MarvisによるAlert検知

- Marvisによる対話型アシスタント機能

図4. 装置の接続構成

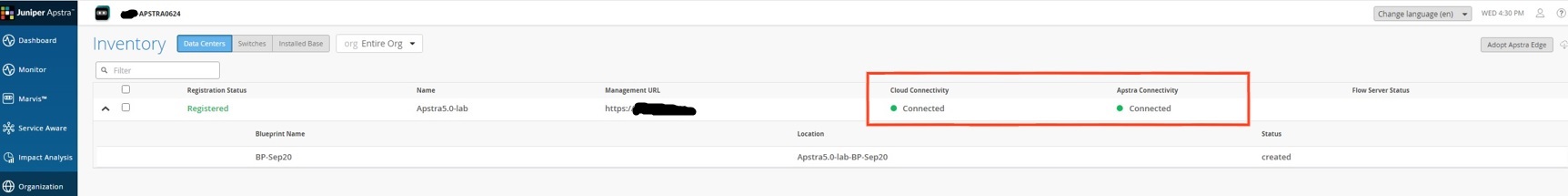

Apstra CloudとApstra Edgeの接続

問題なく接続できました。

事前にApstraにApstra Edge(ver0.0.77)のインストールは必須です。下記手順に従いできました。

参考URL:Deploy the Docker Edge Container 30-Jan-25

https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/apstra5.0/apstra-cloud-services-edge-guide/apstra-cloud-services/topics/task/apstra-edge-container-deployment.html

正常に接続できると、下図のようにConnectedになります。

図5. ACS上でのApstraの接続状態

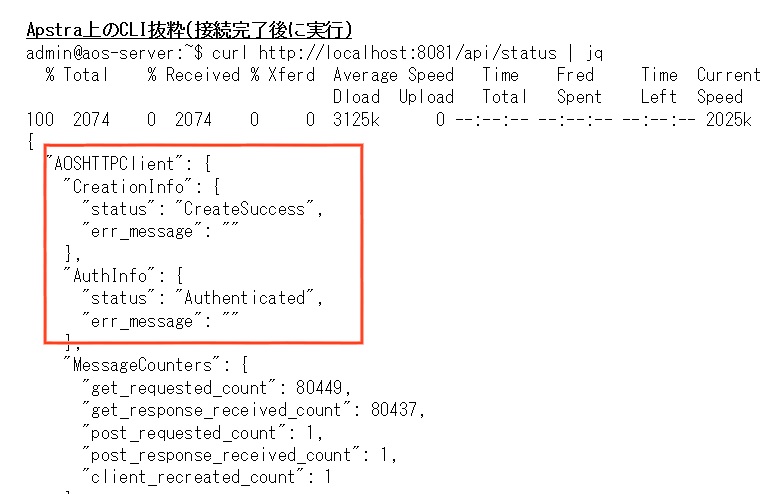

Apstra側ではコマンドベースで接続確認が可能で、赤枠の状態になります。

図6. Apstra上でのCLIによる状態確認

※注意点として、上記コマンドは下記ドキュメントに記載がありました。どうやらApstra5.0では確認コマンドとしては記載されていないようでした。当初うまく接続できなかった際にApstra側で何か確認できるコマンドがないかを調べていたところ、確認できた背景があります。

参考URL:Deploy the Docker Edge Container 08-Oct-24

12. Verify that the Juniper Apstra Edge is connected to Juniper Apstra Cloud Services

https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/apstra4.2/apstra-cloud-services-edge-guide/apstra-cloud-services/topics/task/apstra-edge-container-deployment-0.0.36.html

MarvisによるAlert検知

障害の疑似を想定し、どのようなAlertが検知されるかを確認いたしました。

以降には一例として、スイッチの電源冗長時の片方の電源断及び電源復旧した場合の疑似想定で、スイッチの電源ケーブル抜き差しの例を挙げました。

スイッチの電源ケーブルを抜いた場合(電源障害の想定)

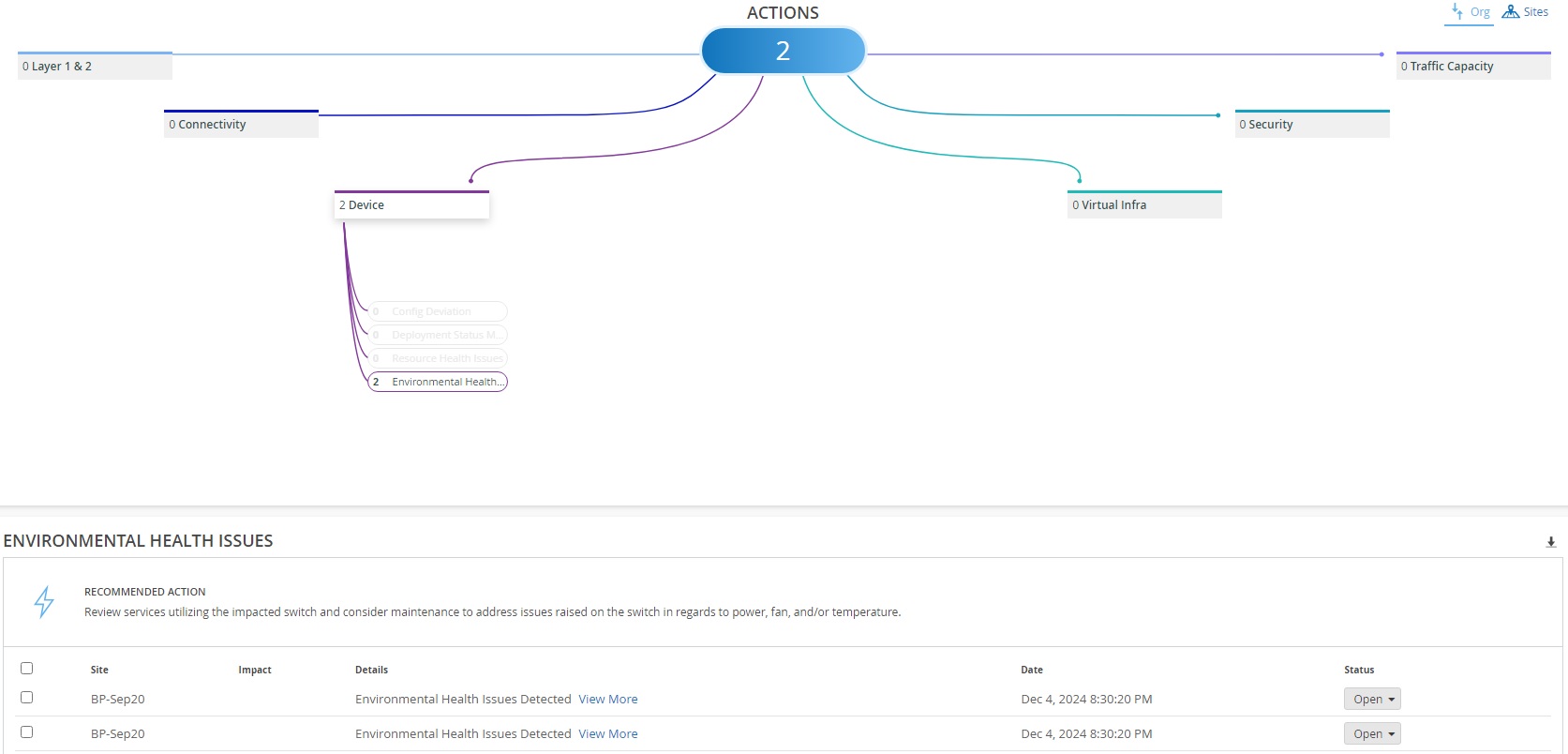

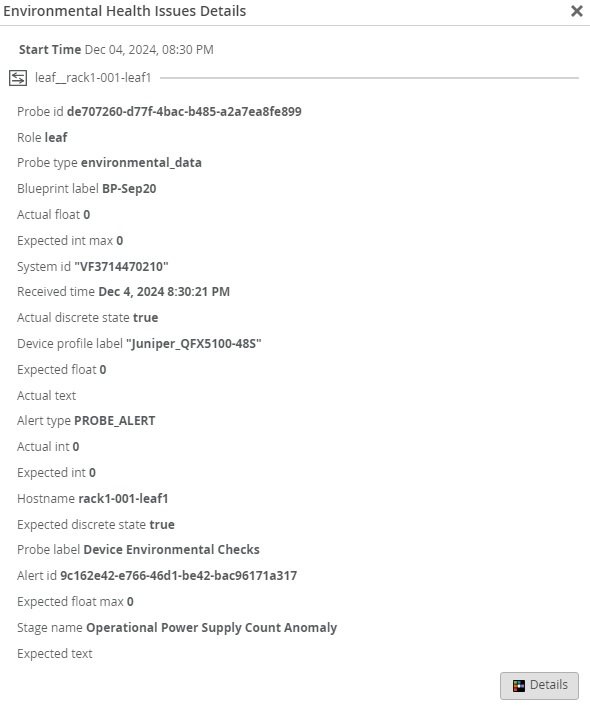

Device配下のEnvironmental Health Issuesで合計2件のAlertを検知しました。

rack1-001-leaf1のFPC 0 PEM0の電源アラートが上がったことを確認できました。

電源ケーブルを抜いてからMarivsで検知されるまで数分かかりました。

図7. Marvis Actionsの検知状況

※上記View Moreをクリックすると、下記の詳細が表示されました。

図8. 検知の詳細情報

更なる詳細情報を確認するためには、上記DetailsからApstraにログインする必要がありました(クリックするとApstraのログイン画面へ遷移)。

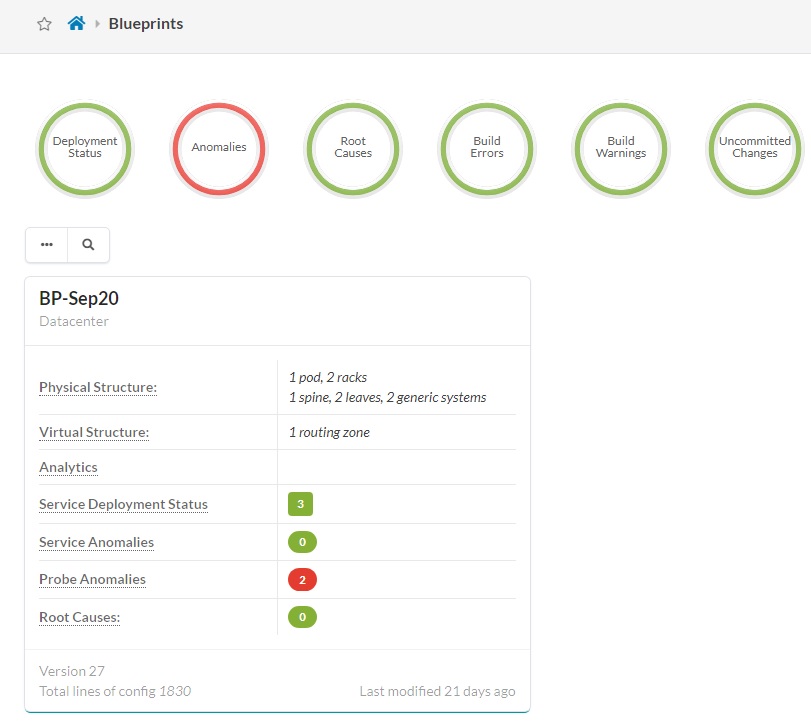

ログイン後はApstra側でProbe Anomaliesを確認していくことが必要になりました(詳細画像は割愛)。

図9. Apstraログイン後のBlureprints

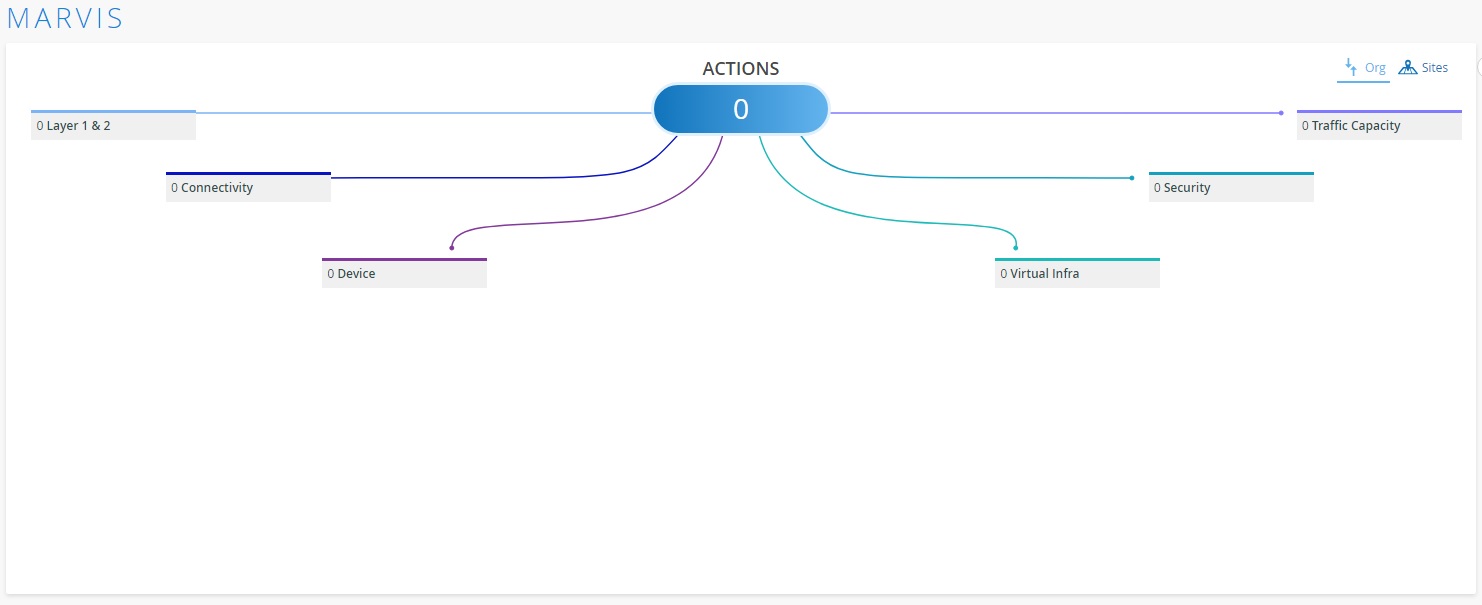

スイッチの電源ケーブルを差した場合(電源復旧の想定)

Alertは消え、Actionsはゼロとなりました。

電源ケーブルを差してからMarvisで検知されるまで数分かかりました。

基本的に何も障害が発生しなければ、Actionsはゼロですので、何かカウントされた場合は、一目で障害が発生したことが判断できます。

図10. Marvis Actionsの検知状況

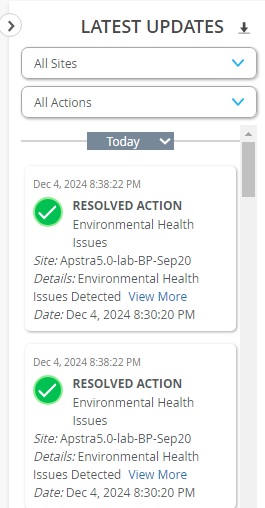

GUI上の右端のLASTEST UPDATESにRESOLVED ACTIONとして履歴が残りました。

復旧後も、どの時間帯で事象が発生したのか振り返ることができました。

図11. LATEST UPDATES(検知の履歴情報)

Marvisによる対話型アシスタント機能

ApstraやDCスイッチに詳しくない運用者を想定し、Marvisに対して質問を行い、その返信を確認いたしました。

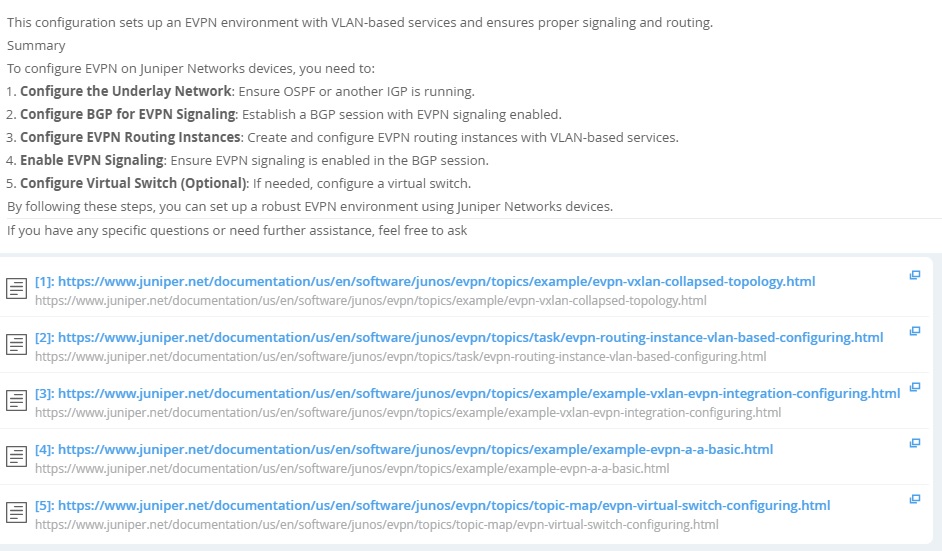

その中で、EVPNの設定に関する質問を行った際の一部の内容を以下に示します。

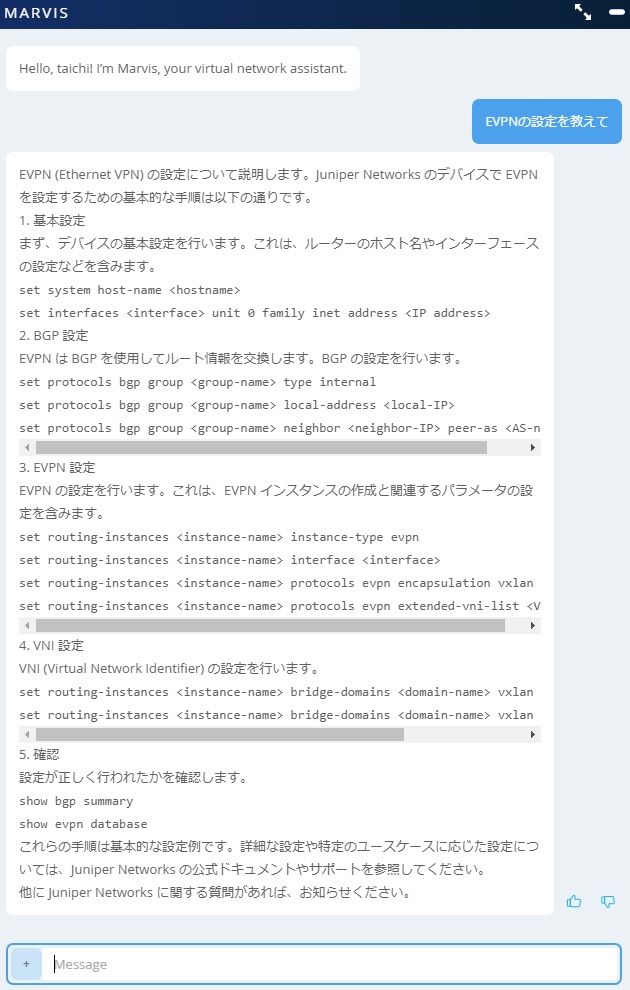

日本語で質問した場合

日本語でも認識されるようで、EVPNの設定は1.~5.のように手順ベースで明示されました。ただ、内容を確認すると、不足情報もあるようで、必ずしも提示通りの設定をしても、動作しないように見受けられました。

図12. Marvis画面

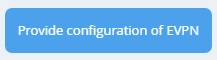

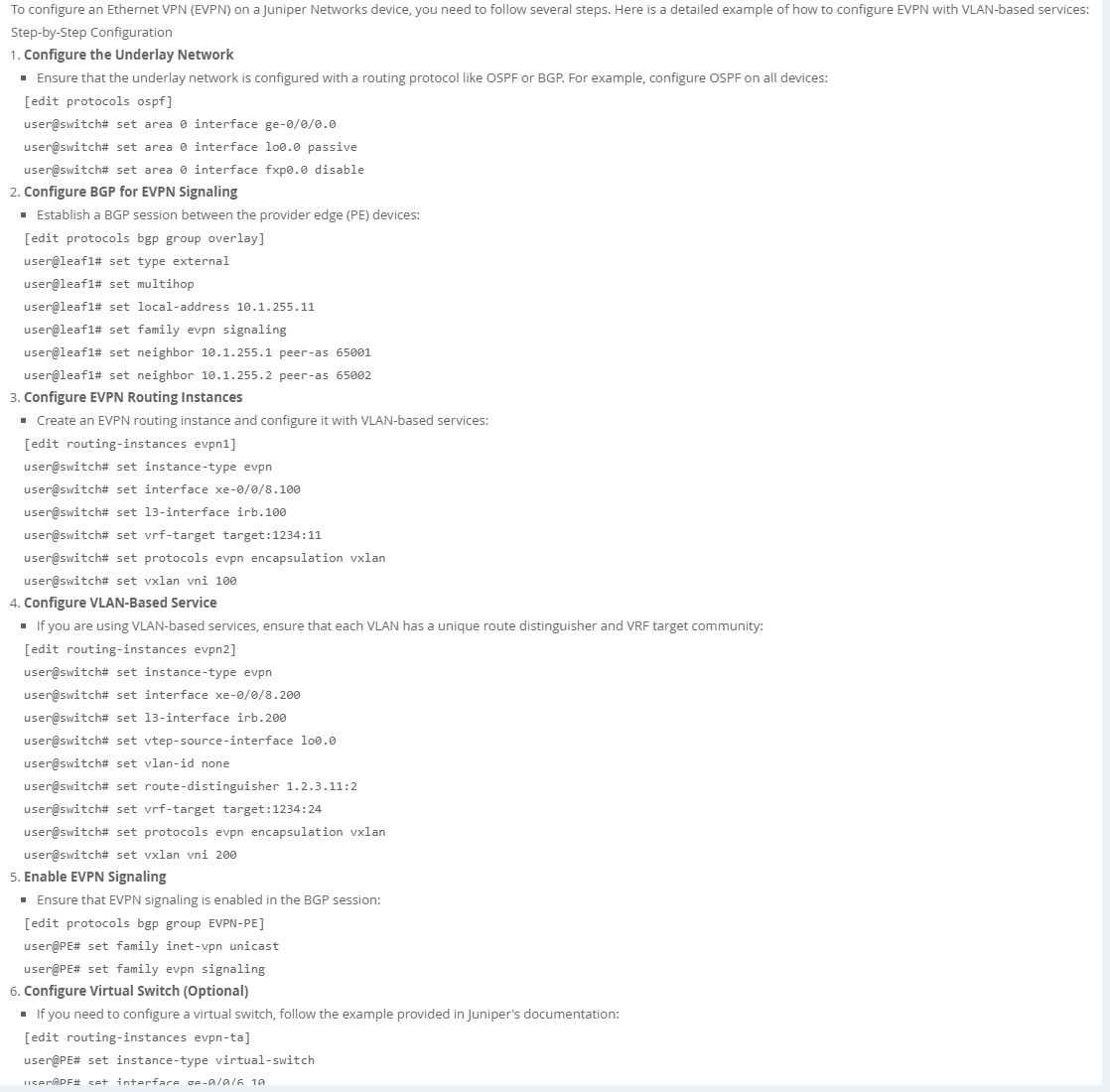

英語で質問した場合

日本語で質問するより、情報量が多く、手順も正確な印象を受けました。

※英語で回答がきても、この内容を日本語に翻訳することもできましたので、翻訳のために利用することもできます。

図13. Marvis画面

質問:

回答:

日本語や英語の質問に対する回答においても、内容の精査や正誤の判断など、最終的な確認は人間が行う必要があります。これは人間が通常の調査で裏付けをとる作業と変わりません。あくまでも最初の取り掛かりとして利用する、単独作業で周りに確認できる人がいない場合などに有用と見受けられました。

※Marvisには日々データが蓄積されているため、必ずしも今回の検証で確認した通りの同じ回答内容が返ってくるわけではありません。また、回答によってはリンクが提示される場合もありました。

VNA for DCのメリット/デメリット

VNA for DCは、データセンターのネットワーク運用を効率化する強力なツールですが、導入にあたって考慮すべき点もあります。ここでは、メリットとデメリットを整理し、一部を下記に示します。

メリット

- 追加コスト不要

VNA for DCは、ApstraのStandardライセンスを持っていれば追加費用なしで利用可能です。新たなライセンス費用が不要なため、コストを抑えながら運用の効率化が図れます。 - 複数のApstra環境を一元管理

既存のApstra環境が複数ある場合でも、VNA for DCを活用することで統合的な管理が可能になります。これにより、運用の負担を軽減し、効率的なネットワーク管理が実現できます。 - 対話型アシスタント機能の活用

AIを活用した対話型アシスタント機能により、運用者がネットワークに関する深い知識を持たなくても調査の手助けができます。ただし、AIの回答は100%正確とは限らないため、最終的な判断は人間が行う必要があります。 - クラウド上での可視化による柔軟性

ACSがクラウドベースで可視化を行うため、新たなオンプレミス機器を追加する必要がありません。これにより、インフラの導入・管理コストを抑えることができます。

デメリット

- Apstra Edgeの導入と管理の負担

VNA for DCを使用するには、Apstra Edgeを別途インストールする必要があります。また、Apstra Edgeのバージョンが更新されるたびにコンテナも変更する必要があり、運用管理の負担が増える可能性があります。※1 - MarvisとApstraの連携における利便性の課題

Marvisがアラートを検知した後に、詳細な調査を行う際はApstraにログインしなければならず、シームレスな運用が難しい場合があります。今後、両者の統合がよりスムーズになることが期待されます。

※1

下記記載のようにApstra5.1ではAsptra Edgeがバンドルされたようですので、解消された可能性はあります。ただ、現時点では詳細情報はなく、自動でのバージョンアップが可能かまでの情報は確認できませんでした。

Note: In Juniper Apstra 5.1 and later, each Apstra image is bundled together with an Apstra Edge image. When you download the 5.1 (or later) image from the Support site, it comes with Apstra Edge version 0.13.2.

https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/apstra5.1/apstra-user-guide/topics/task/launch-edge-container-in-apstra.html

全体を通しての所感

Juniperを始めとしたDC向けスイッチやコントローラを製品として持つベンダー各社は、AIOpsというキーワードで概要的な説明がなされてはいるものの、イメージしづらい部分がありました。今回のVNA for DCの検証を通じて、その実現方法を体感しました。特にMistAIの進化が注目され、今後はVNA for DCに加え、ACSを含めたさらなる開発が期待されます。

ACSの機能はVNA for DCにとどまらず、アプリケーションやサービスの可視化、影響分析、問題の予測などを実現するApp/Service AwarenessやImpact Analysisなども含まれるため、これらの要素の重要性が増していると考えます。

今後、AIOpsの進化とともに、ACSの役割はますます重要になっていくでしょう。これらの技術を活用することで、企業は運用コストを削減しつつ、より高品質なサービスを提供できるようになります。ACSが今後どのように発展し、具体的な運用にどのような影響を与えるのか、引き続き注視していきたいと考えます。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。