- ライター:塩屋 晶子

- 2012年ネットワンシステムズに入社。Ciscoを中心としたコラボレーション(ビデオ)製品を中心に、新製品の技術検証、案件支援やお客様へのデモンストレーションなど啓発活動に従事している。

最近では、新技術を組みあわせた新しいソリューション開発や検証も行っている。

目次

はじめに

弊社のイノベーションセンター(通称netone valley)は、「新しい価値を創造し、豊かな未来を切り拓くチャレンジの場」です。お客様やパートナー企業と共創を通じて新しい価値を生み出すことを目指し、プロジェクトルームを活用することができます。

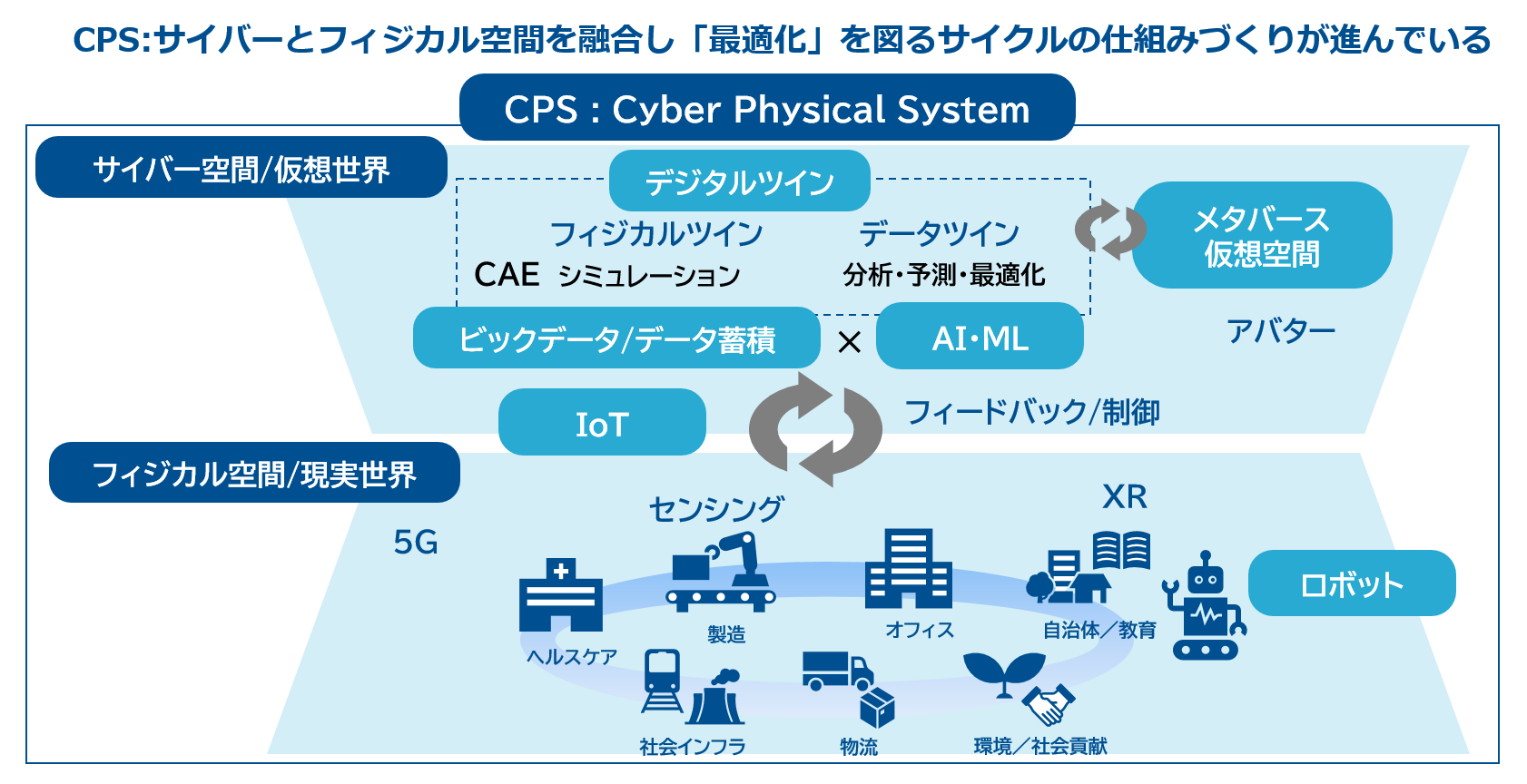

私たちはこのプロジェクトルームを活用し、Cyber Physical System(CPS)[1]のプロトタイピングのプロジェクトを発足し、オフィス2Dマップのプロトタイプを作成しました。今回はその取り組み概要についてご紹介します。

[1] CPS(サイバーフィジカルシステム、Cyber Physical System)は、物理的なプロセスとサイバー(情報)システムが緊密に連携するシステムのことを指します。

本プロトタイプの目的

netone valleyにて得られる様々なデータを抽出し、リアルタイムで分析した結果をフィードバックするデータ駆動型のアプローチを実施することで、社員の行動変容を促す働き方を目指します。私たちが目指すデータドリブンエンタープライズとは、企業が意思決定やビジネスプロセスの最適化において、データを中心に据えるアプローチを指します。過去は「直感と経験」中心、現在は「データと分析」が主導する形に進化しています。データドリブンエンタープライズは、効率性向上だけでなく、新たなビジネス機会を発見し、競争力を高めるために不可欠な要素となっています。データを活用することで、働き方や職場環境の課題を可視化し、従業員の生産性や満足度を向上させるための具体的な施策を導入できるようになります。 例えば、以下のような例があります。

- 従業員のパフォーマンス向上

- 労働環境の最適化(リモートワークとオフィス利用の効率化)

- 業務プロセスの効率化(コミュニケーションの質向上)

- 従業員エクスペリエンスの向上(データに基づいて従業員一人一人の最適な働き方を実現)

- ワークプレイスの安全性(安全に関するデータを集約し、リスクが高まる前に対応策を講じる)

ハイブリッドワーク、実際どうなのか

現在の私たちの働き方についても軽く触れさせていただきます。弊社では業務内容に応じてテレワークとオフィスワークを各自が選択し、働き方を工夫してハイブリッドワークを実現させています。

一方で、急速に加速・浸透したテレワークですが、最近では出社を義務付ける動きとして、「オフィス回帰」という言葉も耳にするようになりました。例えば、2024年9月にアマゾンは週5日出社を求める方針を示しており、活発なコミュニケーションと社員同士のリアルな交流によるアイデアの創発が期待されています。また、オフィスでのフリーアドレス制の廃止も予定されるようです。この事例では、出社により社員同士のコミュニケーションやチームの結束力を高める効果がある点を評価しています。これは、注目すべきポイントではないかと考えます。

CPSプロトタイプについて

プロトタイプの概要

本プロトタイピングは、netone valleyにて得られる様々なデータを抽出し、リアルタイムに情報提供することで、そこで働く社員の行動変容を促す取り組みです。オフィスを取り巻くデータにはさまざまな種類がありますが、例えば以下のようなデータがあります。

<データ例>

- オフィスの環境情報(温湿度、CO2濃度等)

- 社員・ロボットの位置情報

- 会議室利用情報(会議室の空き状況)

- カメラ映像データによるエリア毎の人流(社員の動線)、混雑状況、使用率など

フィジカル空間では、センシングデバイス、IoTデバイス、ロボット、IPカメラなどからデータを収集し、そのデータをサイバー空間で分析・予測し、得られた結果をフィードバックし最適化を図ります。今回の例では、フィジカル空間へのフィードバック方法として、「オフィス2Dマップ」のダッシュボードで表現しています。このほか、IoTライトやビデオ会議端末でのポップアップメッセージなど、表現方法はアイデア次第でさまざまに実現できます。

図1. CPSテクノロジトレンド

ユーザシナリオ

会議室の換気促進

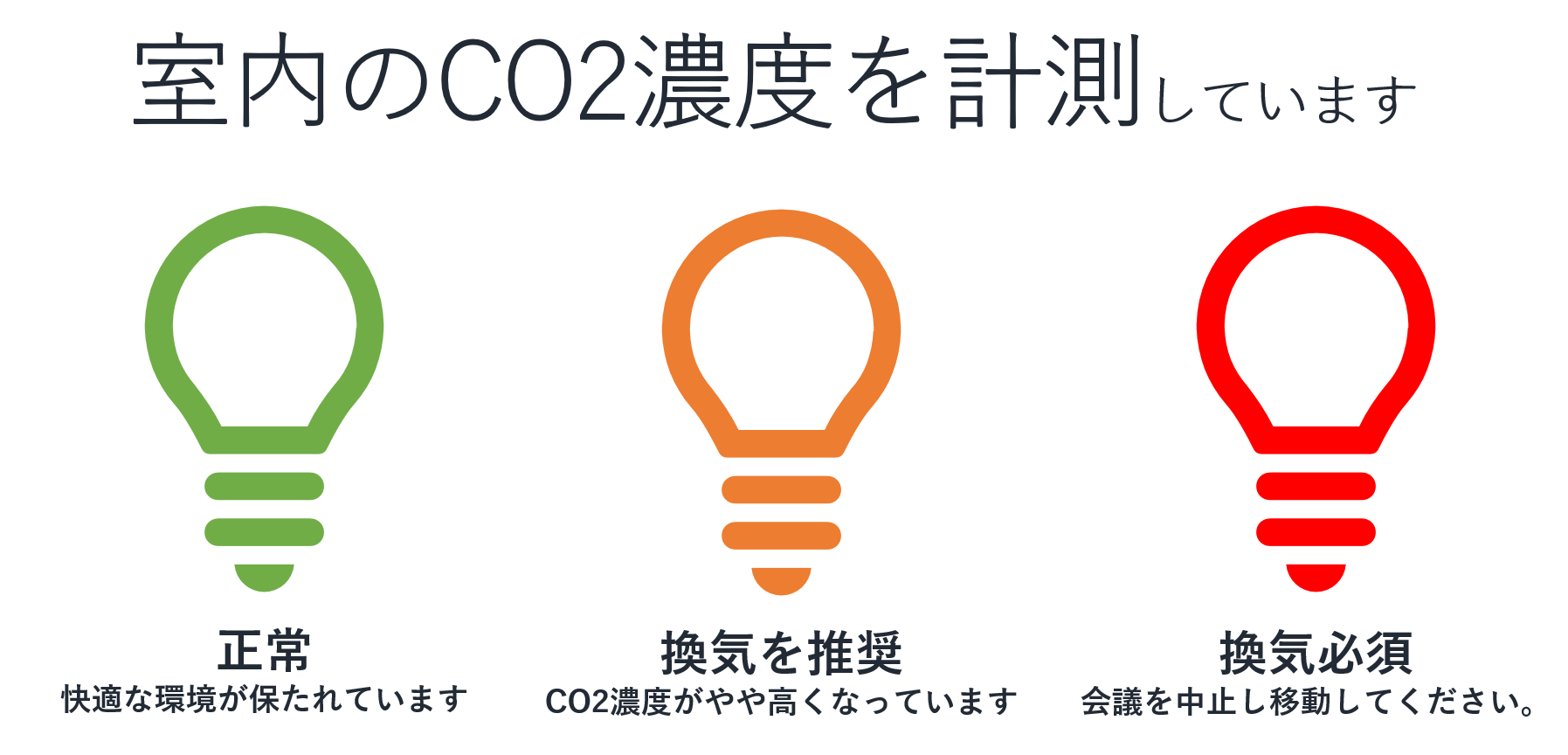

社員が出社時に快適に過ごせる環境作りの一環として、CO2濃度は健康への影響だけでなく、効果的に仕事を行うための重要な要素です。二酸化炭素濃度が上昇すると、集中力の低下や眠気を感じやすくなるといわれています。規定値(1,000ppm)を超えた場合には、換気を促進する仕組みをIoTデバイスと連動させて実装しています。

図2. 換気促進

社員の位置情報/会議室情報の可視化

社員同士のコミュニケーションの機会創出や、活性化の一環として、Cisco Spacesの無線位置情報を活用して社員の位置情報をマッピングしています。アイコンをクリックすることで社員のプロファイルを参照することができます。また、会議室に設置されたビデオ会議端末や人感センサーを活用することで、会議室や予約フリーの会議スペースの空き状況を確認できます。

図3. オフィス2Dマップ

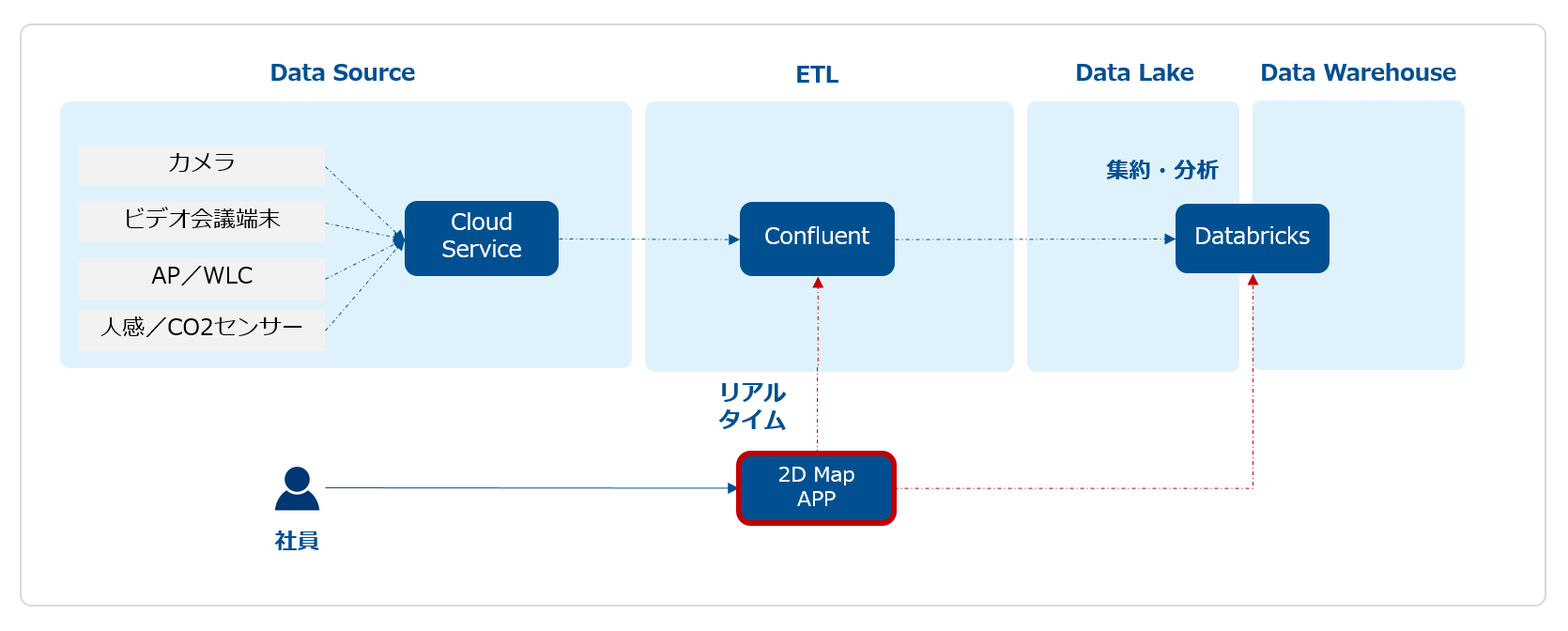

構成

構成は、一つのベンダーに依存せず、さまざまなセンサーデバイスやビデオ会議端末のセンシング機能などを活用し、共通のアーキテクチャを構築できるように設計しています。リアルタイムで映像処理を行うためのデータパイプラインとしてConfluentを、データの分析・予測を行うAI基盤としてDatabricksを採用しています。

<連携サービス群>

- Cisco Webex (Webhook)

- Cisco Spaces (Firehose API)

- Cisco Meraki (MQTT/API)

- Confluent (Data Queuing)

- Databricks(Data AI platform)

図4. 構成要素

今後に向けて

現在実装中の機能は社内トライアルを進めており、今後はオフィスで働く社員の状況をデジタルツイン化し、現地でのコミュニケーションを促進するために、オフィス勤務者と、リモート勤務者双方にとって必要な機能を、フィードバックを得ながら拡張・発展させていく予定です。また、Cisco Spacesのほか、Juniper MistやExtremeなどのマルチベンダーによる位置情報の検証やビーコンの活用も視野にいれています。

おわりに

いかがでしたでしょうか。データドリブンエンタープライズの考え方を軸にして、netone valleyを実験場として活用することができます。お客様やパートナー企業と共創を通じて新しい価値を創出し、また弊社にご来訪いただいたお客様には、SHOWCASEという体験デモやプロジェクトルームの活動・取り組みをご紹介し、新たな気付きやご要望を引き出し、それを活動に活かすサイクルを回すことで、アジャイル型でプロジェクトを拡張していきます。内容にご関心をいただけましたら、弊社営業担当までご連絡をいただけますと幸いです。最後までご覧いただき、ありがとうございました。

参考リンク

- Update from Amazon CEO Andy Jassy on return-to-office plans and manager team ratio (aboutamazon.com)

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。