- ライター:中嶋 太一

- 現在は東日本第2事業本部SP事業戦略部にて、応用技術部時代よりかはフロント寄りのプリセールス業務に従事。

過去には、XOCにてCisco/Juniper社のルータやスイッチを始めとしたNI製品全般の障害対応業務や応用技術部にてCisco ASR9000/NCS5500(IOS-XR), Juniper Mist Wired/EX, Apstra/QFXの製品担当業務に従事。

保有資格:

CCIE RS, SP

JNCIP-DC, SP, ENT

JNCIS-MistAI-Wired

目次

RONの背景

IPレイヤと光レイヤを統合するIPoDWDMは2000年代前半にCisco Systemsにより提唱されました。しかし、異なるベンダー間での相互接続に関する仕様などが十分でなく、大きな流れに至りませんでした。

その後、2010年頃から光伝送システムにディスアグリゲーションという概念が出てきました。これは光伝送システムをトランスポンダや波長多重(WDM)、光アンプといった機能毎に分割しオープン化を行うことにより、マルチベンダ構成を可能とし、システムの低コスト化を目指すものです。

また、近年のDSPを使用した光コヒーレント技術の進歩や、シリコンフォトニクス技術による小型化、低消費電力化により、トランスポンダ機能をQSFP-DDやOSFPといったプラガブルな光トランシーバで実現することが可能になりました。

このような流れのなか、ルータに光トランシーバを直接実装し、マルチベンダ環境でWDM伝送を行うIPoDWDMが再び脚光を浴びています。

CiscoではこのIPoDWDMをRON(Routed Optical Networking)と呼んでいます。

OpenZR+ の概要

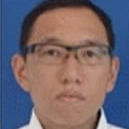

OpenZR+トランシーバは、図に示すように400G DCI向け用途であるOIF400ZR(*1)機能に、サービスプロバイダ向けOpenROADM(*2)機能を付加したもので以下の特徴があります。

(1)100GbE/200GbE/400GbEのクライアント信号が収容可能でネットワーク側は100Gから400Gまで100Gステップでの伝送が可能です。

(2) ネットワーク側ラインレートに対応した最適な符号化変調方式の採用により長距離伝送を可能にしています。

(3) 光送信出力0dBmを実現することでアンプ機能なしにROADMネットワークに接続可能となり、他のWDMシステムとの親和性を確保します。

引用元:Cisco Blog, Embrace the Future with Open Optical Networking

https://blogs.cisco.com/sp/embrace-the-future-with-open-optical-networking

(*1) OIF400ZR: 業界団体のOIF(Optical Internetworking Forum) がOIF400ZR実装規定としてDCI(データセンタ間接続)向けに2020年に規格化したものでデータ速度400Gbps、最大120km(光アンプ使用の場合)の通信を可能とする。

(*2) OpenROADM: 光伝送装置(ROADM)における光トランスポンダや光コンポーネントなどの相互接続仕様を規定し、マルチベンダ環境における光伝送ネットワークの相互接続を実現するためのインタフェースを定義している。

RONとは?

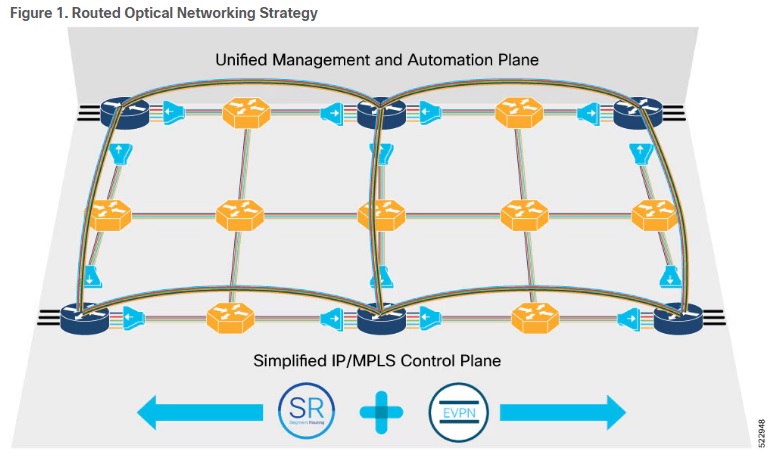

RONの背景で軽く触れていますが、RONは、Ciscoが提唱するIPとオプティカル(伝送)を融合したソリューションです。既存ソリューションのIP over DWDMと比較し、Layer1のオプティカルを含めた物理ネットワークの簡素化を目指すことは同じではあるものの、過去にはなかった上位のサービスとして、Segment Routing /EVPNの活用やCisco Crosswork Network Automation 製品群(以降、Crossworkと省略)を用いたコントローラによるネットワークの自動化も含まれる内容になります。

RONを実装することで下記の恩恵が受けられます。

- コスト削減

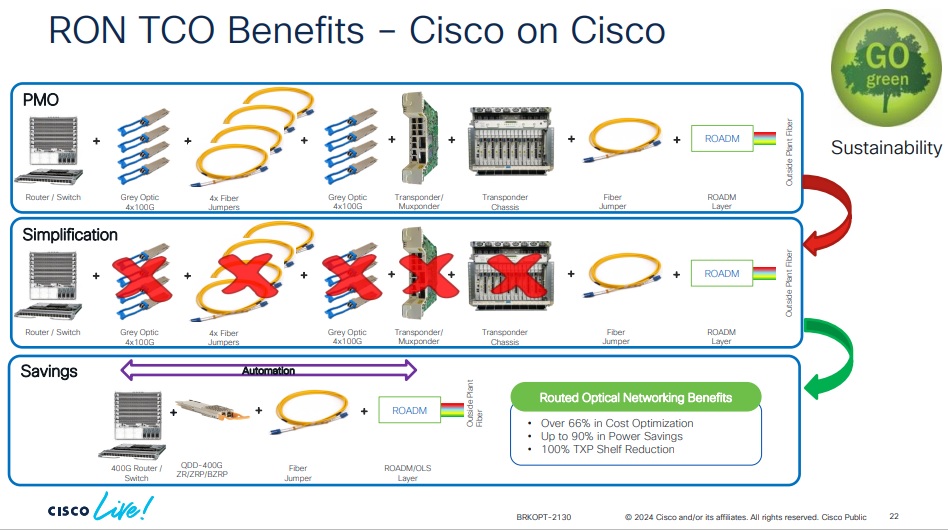

TCO(Total Cost of Ownership)の削減ができます。シンプルなオプティカルシステムの利用、400G-ZR/ZR+対応の光トランシーバの利用などにより実現できます。

- ネットワークの簡素化

上位レイヤでSegment RoutingやEVPNを利用することで簡素なネットワークを構成することができます。

- ネットワークの自動化

Crossworkを用いることでマルチレイヤの管理ができます。トラブルシューティング時にはtelemetryが活用されます。

- 回線容量の適正化

DWDMリソースを無駄にせずに、IPレイヤで容量を効果的に利用することで、光ファイバーの容量を最大限に活用できます。

引用元:Cisco Routed Optical Networking Solution Guide, Release 3.0, Figure 1. Routed Optical Networking Strategy

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/optical/ron/3-0/solution/guide/b-ron-solution-30/m-ron.html

上記URLのドキュメントを読み込む限り、壮大な将来像が示されてはいるものの、スモールスタートとしては、WDMの一部のコンポーネントであるトランスポンダのみをDCO(Digital Coherent Optics)で巻き取り、DCOをルータに実装することで、コスト削減、電力消費量削減、ラックスペース削減に寄与する構成が想定されます。

引用元:Cisco Live, The Journey to Routed Optical Networking, BRKOPT-2130

https://www.ciscolive.com/c/dam/r/ciscolive/emea/docs/2024/pdf/BRKOPT-2130.pdf

RONを構成するコンポーネント

RONを構成するコンポーネントの一例として下記が挙げられます。

IOS-XRルータ

サービスプロバイダ向けのIOS-XRが動作するCisco 8000シリーズ、NCS 5500シリーズ、ASR9000シリーズ、NCS540Lのルータが対象です。

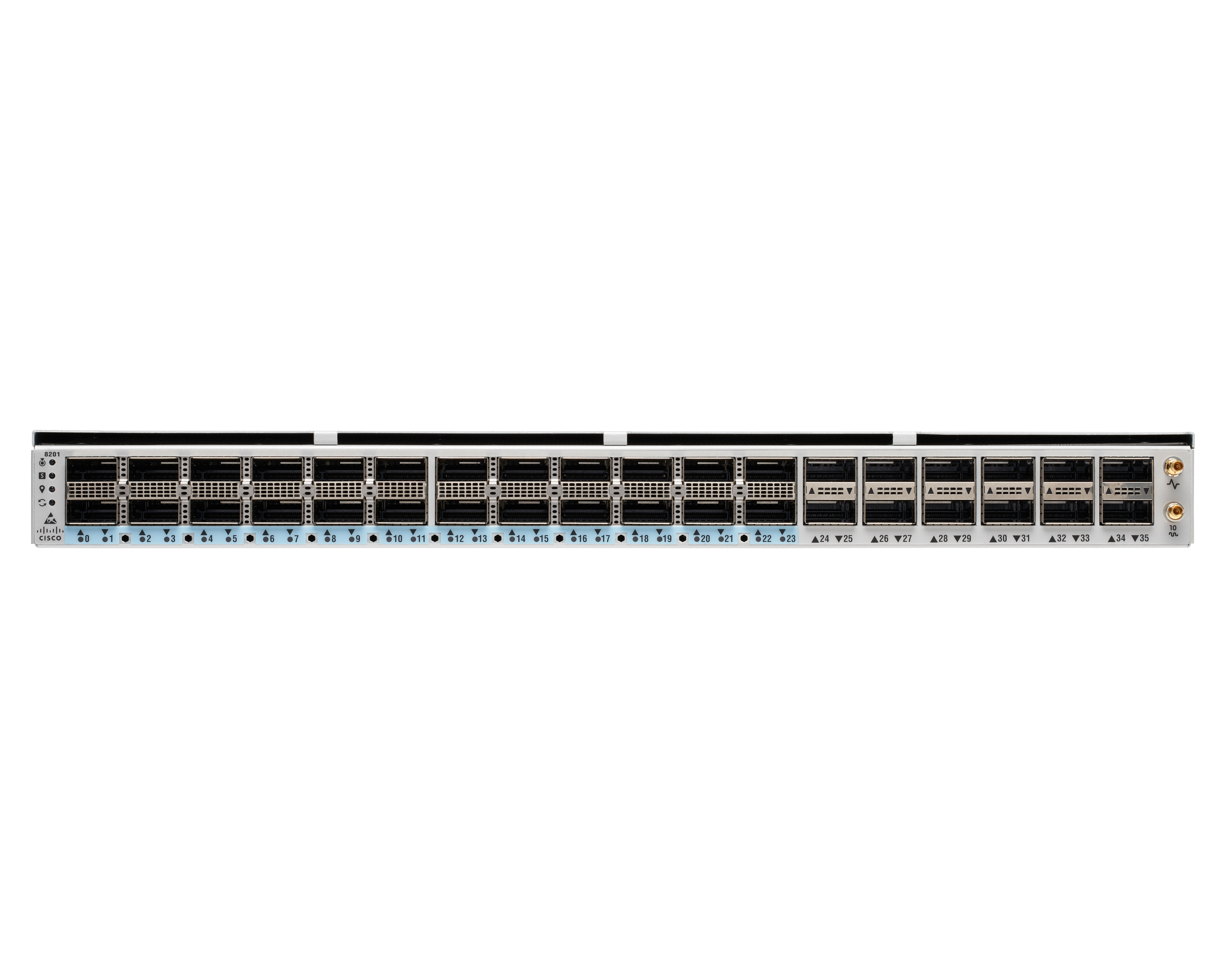

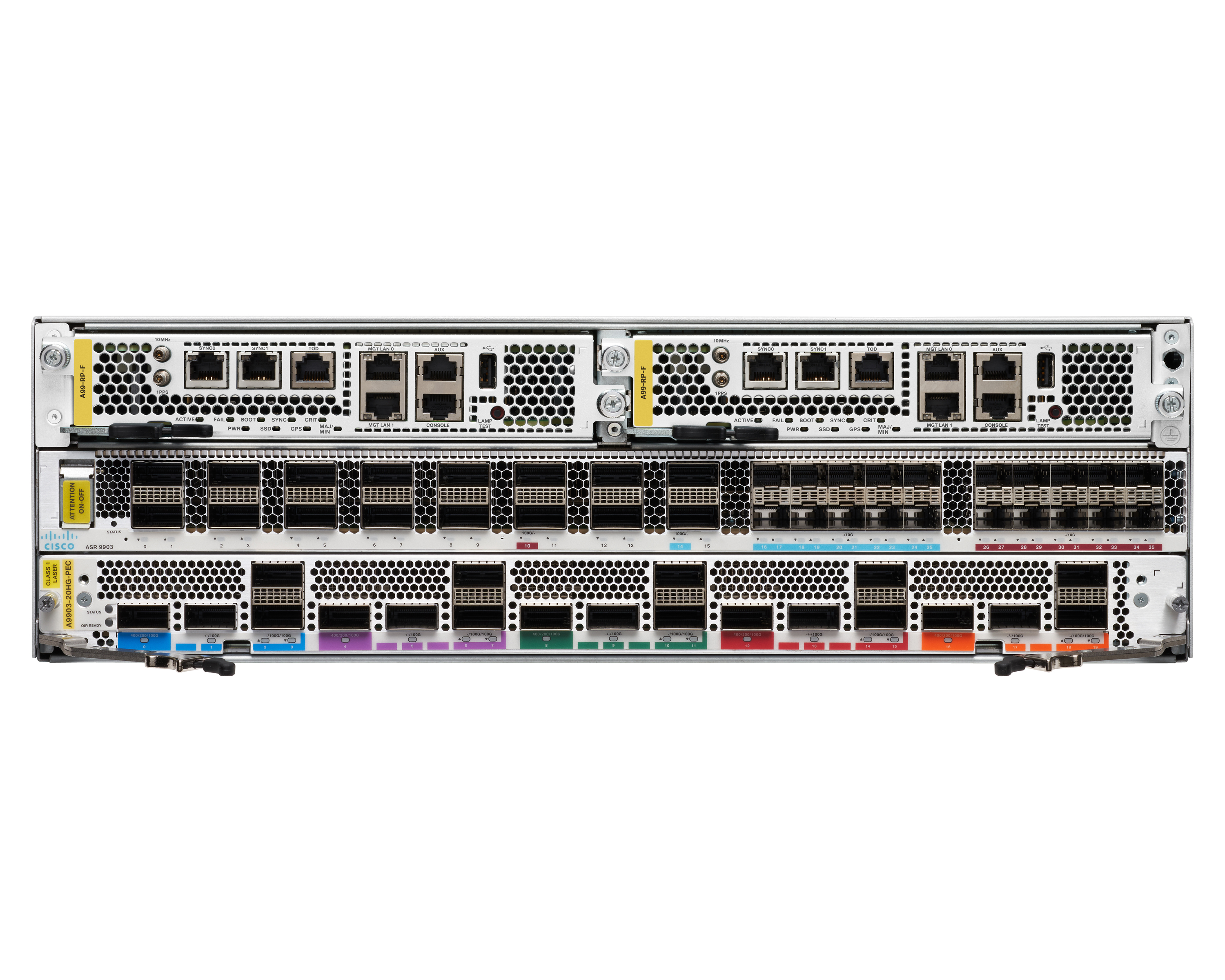

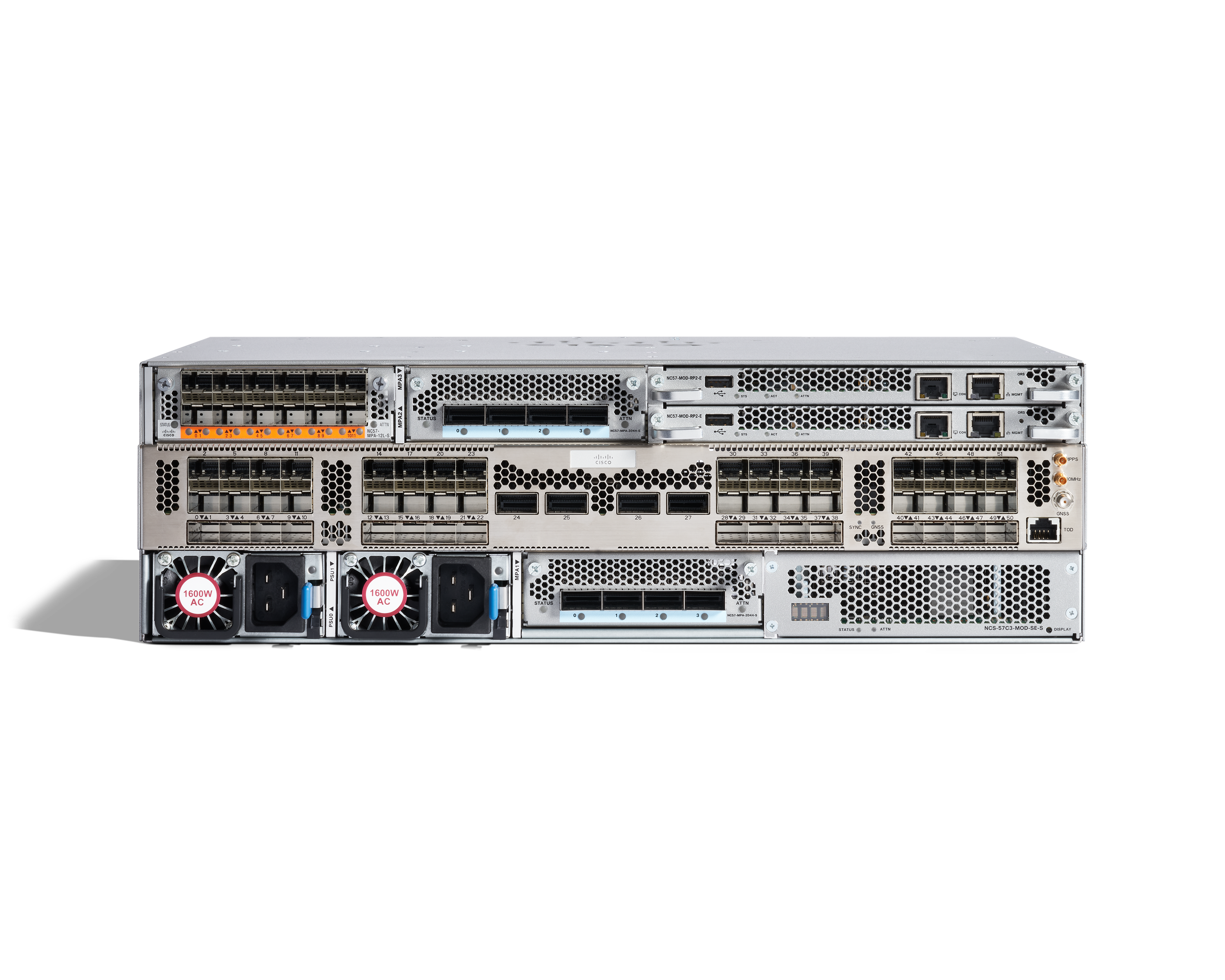

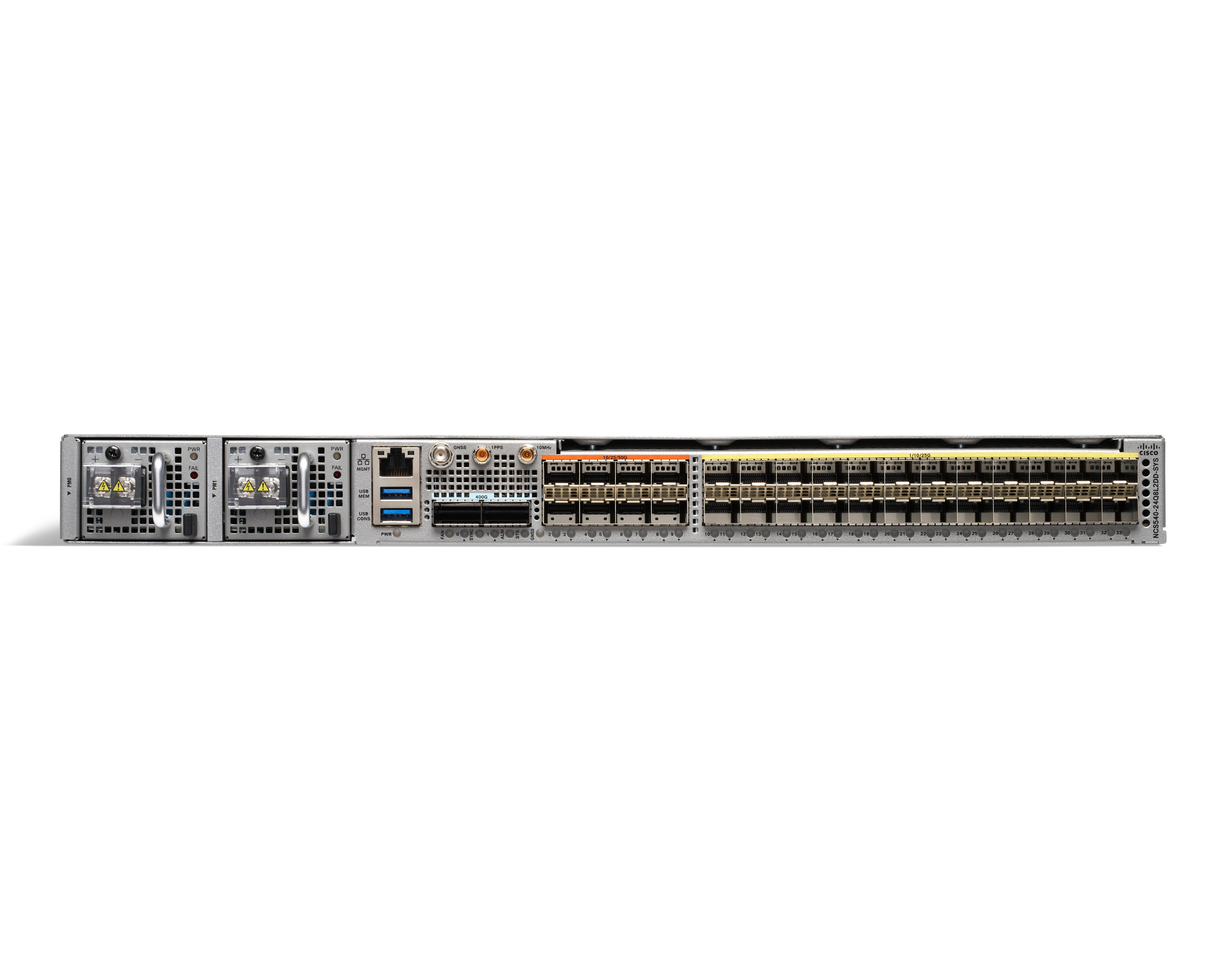

下記に一部のルータを示します。

|

8201  |

ASR9903  |

|

NCS-57C3-MOD-SE-S  |

N540-24Q8L2DD-SYS

|

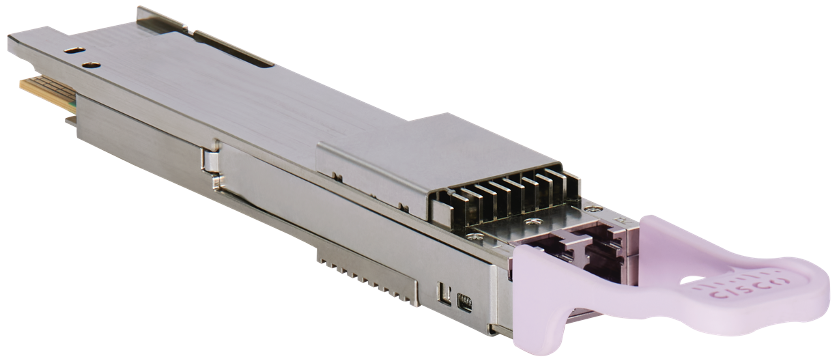

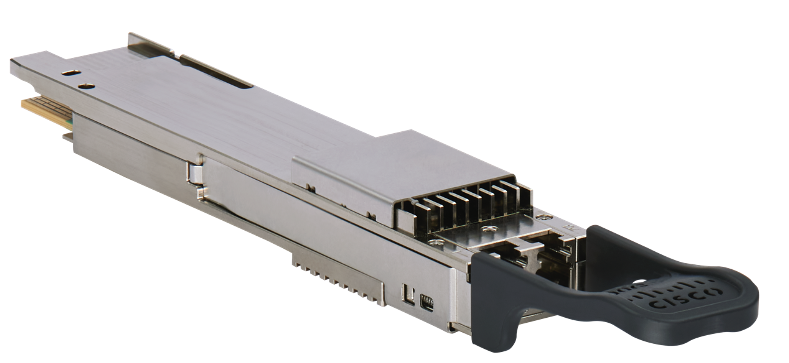

DCO

長距離伝送向けの光トランシーバであり、QSFP-DDの形状で提供されます。

通信の帯域は、100Gから400Gと大容量通信を対象としています。

OIF 400ZR対応のQDD-400G-ZR-S、OpenZR+対応のQDD-400G-ZRP-Sだけでなく、WDMのトランスポンダを実装し、送信出力を+1dBmまで上げたCisco独自のDP04QSDD-HE0も存在します。

下記に一部の光トランシーバを示します。

|

Cisco High Power OpenZR+ Transceiver (DP04QSDD-HE0)  |

Cisco OpenZR+ Transceiver (QDD-400G-ZRP-S)

|

|

Cisco OIF 400ZR Transceiver (QDD-400G-ZR-S)  |

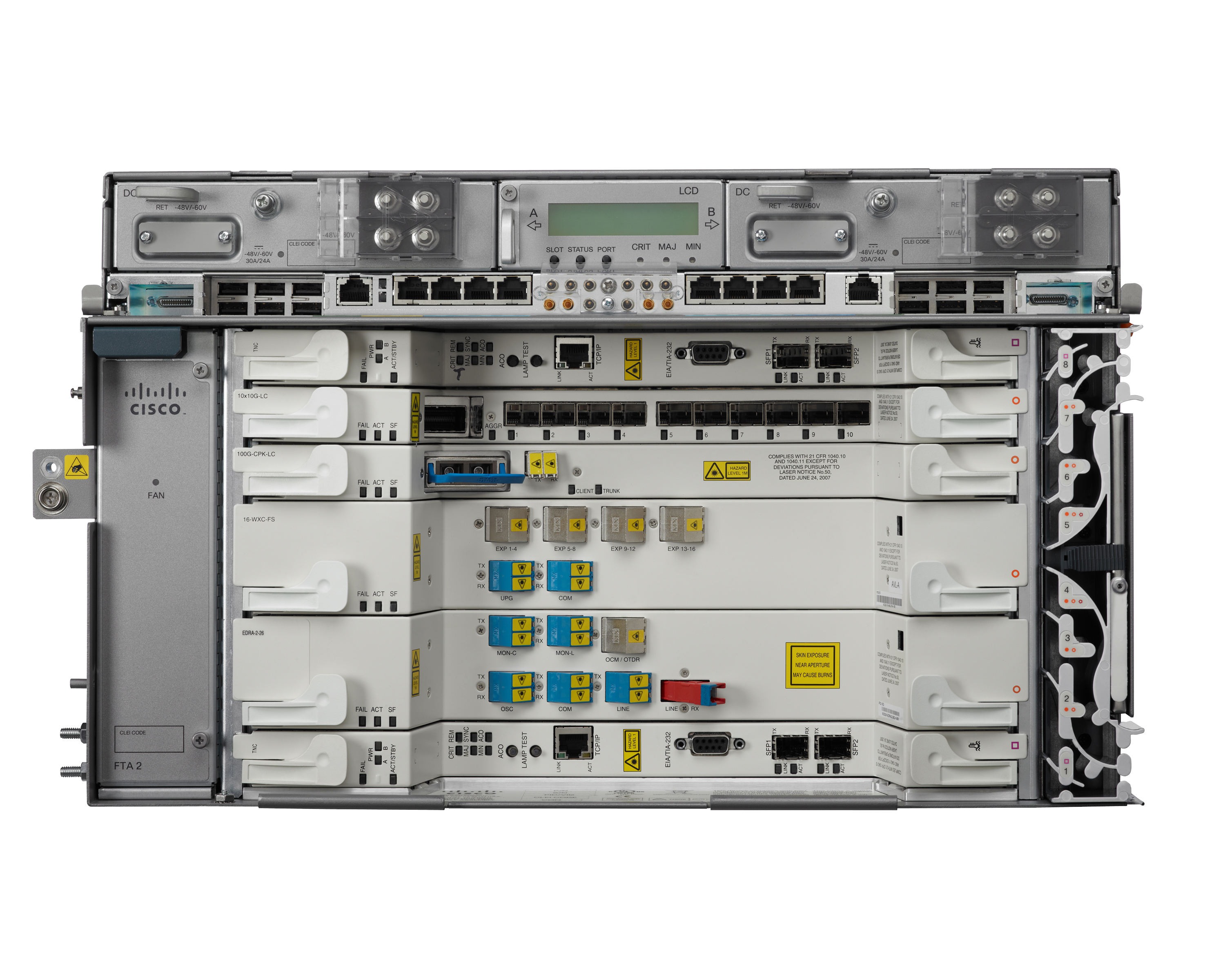

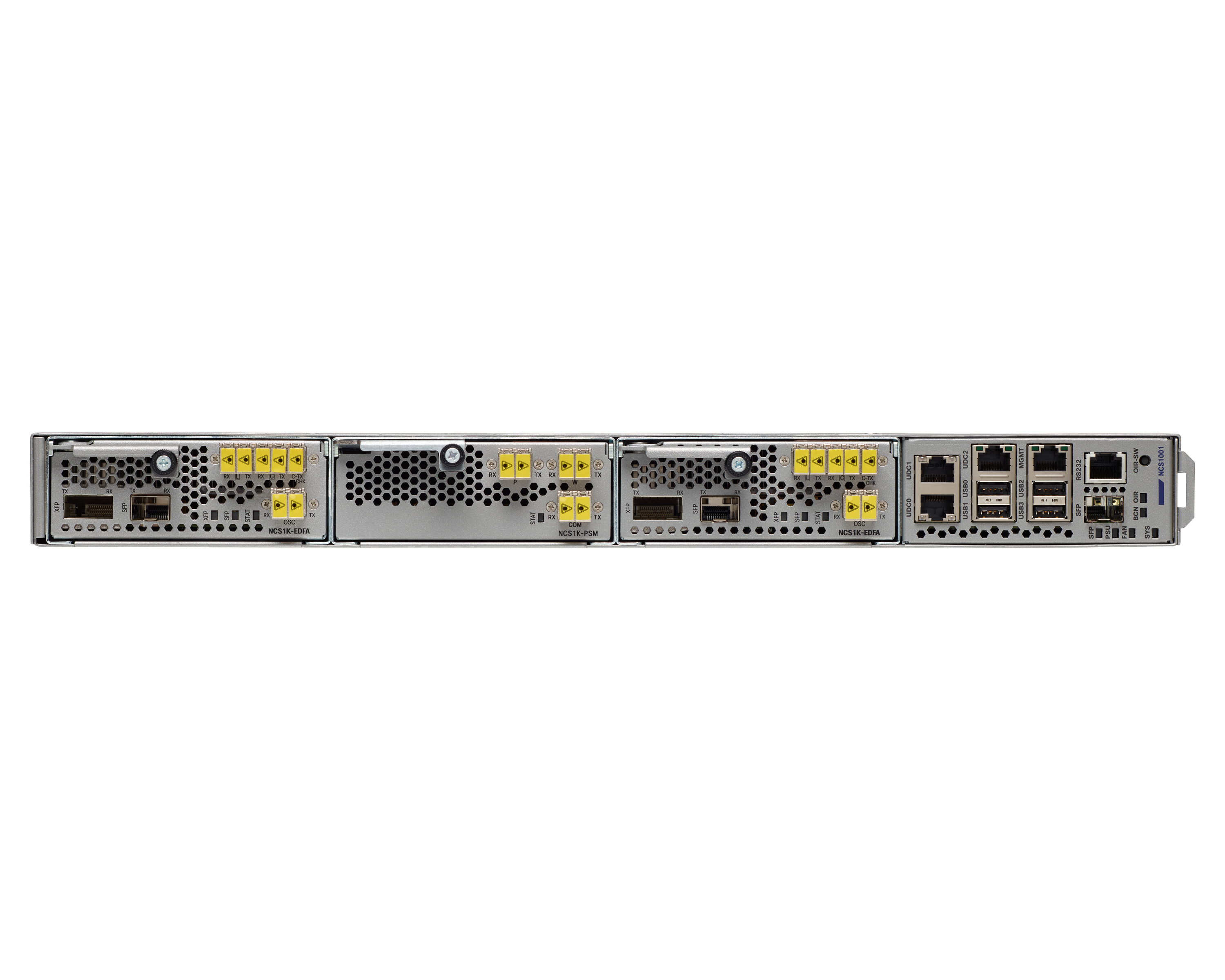

Open Line System

WDMの全ての要素をルータで巻き取ることはできません。

伝送距離や波長多重の利用有無などにより、NCS2000や3rd party WDMなどのOLSと組み合わせることになるでしょう。

既にOLSが存在する場合には、DCOを購入するだけでよい場合もあるでしょう。

下記に一部のOLS関連の装置/部材を示します。

|

NCS 2006  |

NCS 1001

|

|

EDFA-35

|

NCS2K-MF-6AD-CFS

|

Segment Routing/EVPN

従来のMPLSで利用されるLDP/RSVPのシグナリングプロトコルが不要なSegment Routingを利用することで、簡素なネットワークの実現ができます。また、よりシンプルな構成を想定するのであれば、IPv4アドレスの枯渇とは無縁のIPv6が利用前提のSRv6が挙げられます。更にEVPNと組み合わせることで、エンドツーエンドで同一セグメントを実現するL2延伸の恩恵も受けられます。

RONの構成例

引用元:@XRDOCS, Cisco Routed Optical Networking, Routed Optical Networking Network Use Cases

https://xrdocs.io/design/blogs/latest-routed-optical-networking-hld

以下にRONの適用例の一部を示します。

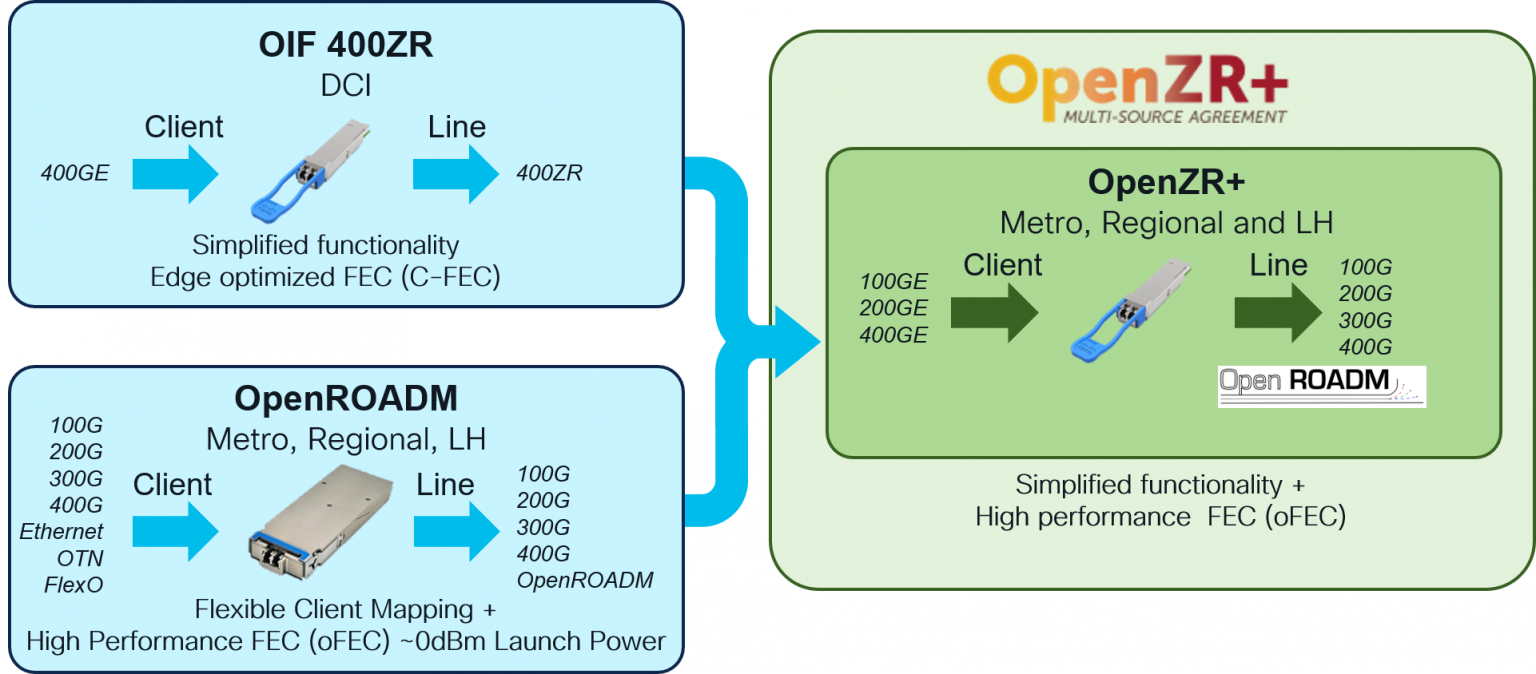

Data Center Interexchange (DCI)

データセンターのエッジにDCOを実装したルータ間でポイントツーポイント接続するシンプルな構成です。

伝送距離によっては、光アンプなしの構成が想定されます。

メトロイーサネット(Unified Access)

メトロエッジにDCOを実装したルータ同士を相互接続し、リング状とする構成です。

既にあるOLSにルータを接続する場合や長距離伝送になる場合は、光信号の減衰状況を考慮し、光アンプを設置する構成が想定されます。

以上を踏まえ、スモールスタートでDCI構成を想定した検証を実施いたしました。一部の検証結果の共有を行います。

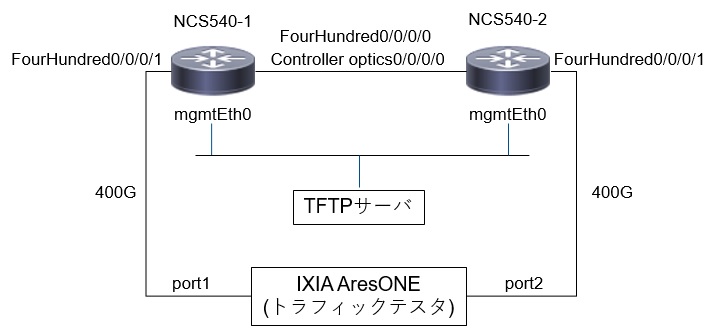

検証構成

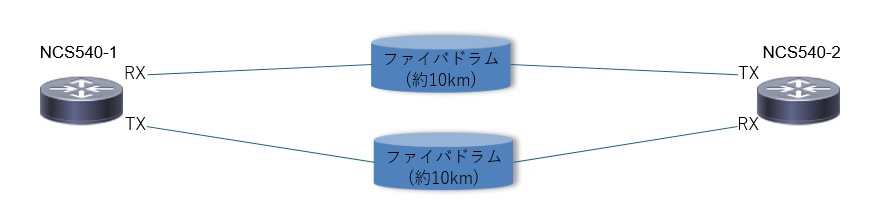

以降の図1.及び図2.のように、NCS540L/version 7.11.1に400G-ZR+ Bright(DP04QSDD-HE)を実装し、相互接続した環境で検証を行いました。

図1. ベースの接続

図2. 約10kmのファイバドラムを接続した構成

※ファイバドラムを複数用意することができなかったため、約10km想定で検証を行いました。

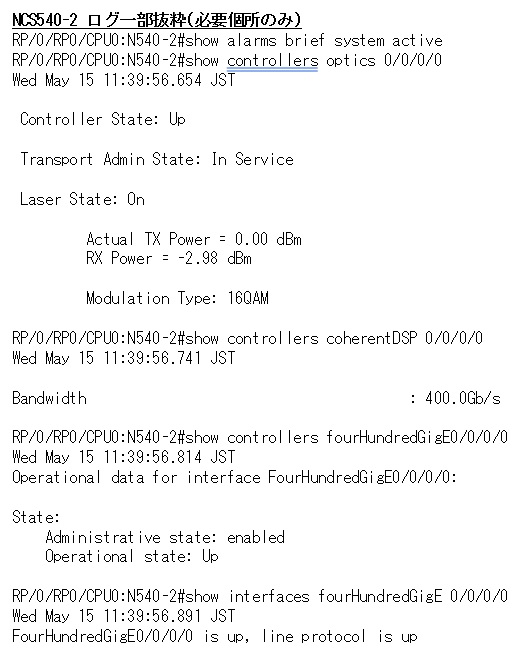

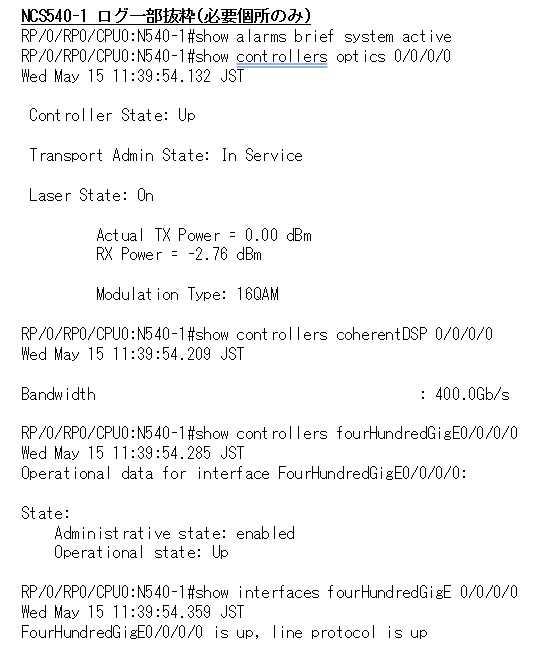

リンクアップ確認(10km) ※図1及び図2の構成で実施

400G/300G/200G/100Gとサポートされる変調方式(16QAM/8QAM/QPSK)の組み合わせを行い、問題なくリンクアップすることを確認いたしました。

下記は400G DCO IF Link up(16QAM/Breakoutなし)確認時のshowコマンドの一部抜粋です。

通信確認 ※図1のみの構成で実施

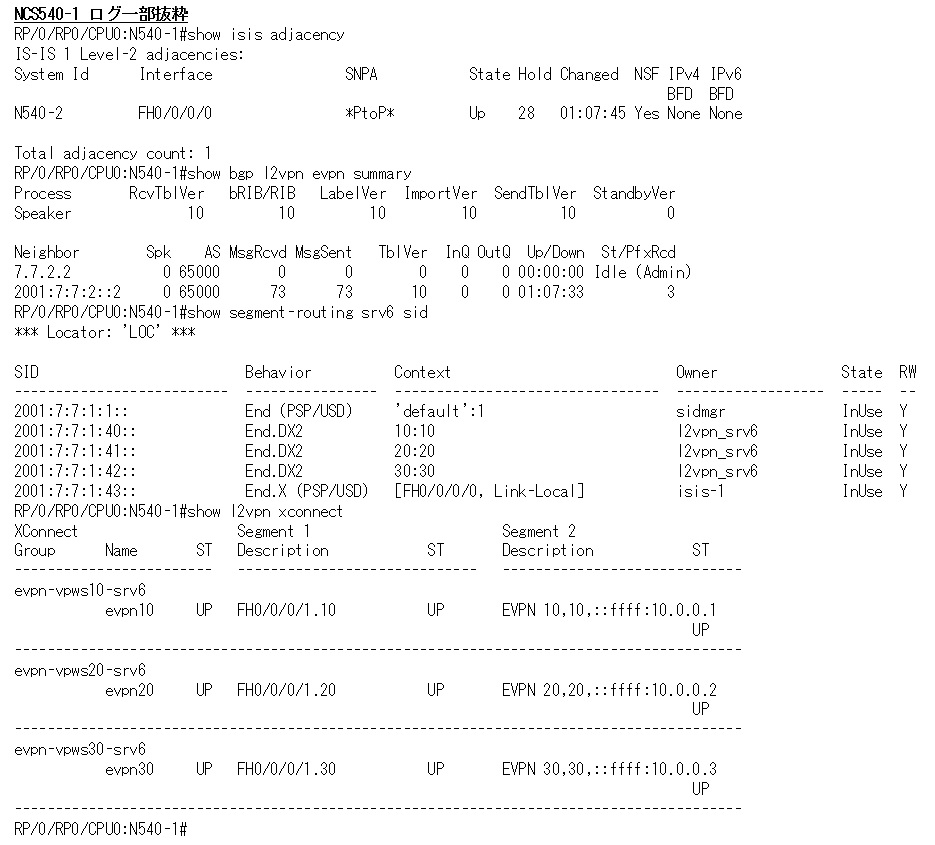

SR-MPLS(EVPN VPWS)とSRv6 (Full SID ,EVPN VPWS)でBGP及びEVPN VPWSのセッションの確立、IXIAによるIPv4トラフィックの送受信ができることを確認いたしました。

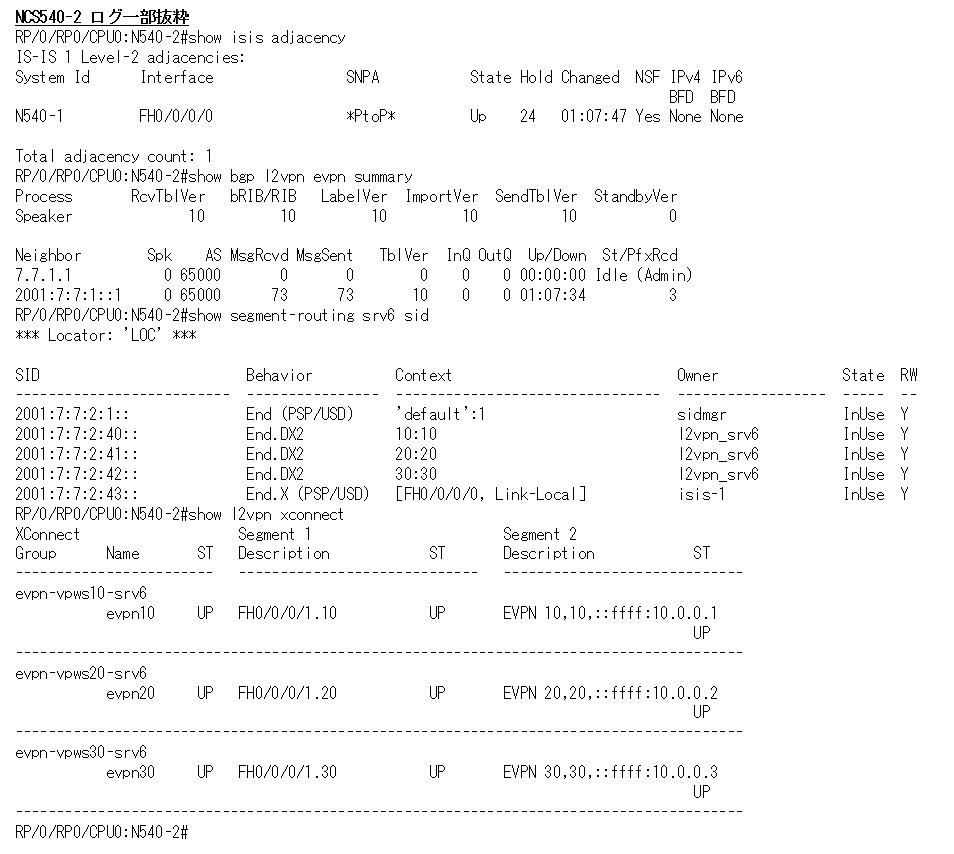

下記はSRv6/ISIS L2/iBGP EVPN/VPWS利用時のshowコマンドの一部抜粋です。

RONを扱う際に考えうる課題

Layer1の伝送技術に対するエンジニアの経験不足

ルータエンジニアであれば、過去の経験でIOS-XRが動作するルータの設計や操作などはできるものの、伝送技術に関しては、新たな経験が必要となり、ナレッジ習得までには時間がかかります。

L2/L3のIPと比較し、L1の構成自体はシンプルではあるものの、基礎用語を始めとした伝送技術の”当たり前”というナレッジを保有していないことが、少なからず扱う上でのハードルになることが予想できます。

ただ、今までルータがサポートしてきた回線として、フレームリレー、ISDN、ATMなどが挙げられ、何とか対応してきたという過去もあるため、オプティカルも同様に対応できるでしょう。

今回検証するに当たり、事前に社内のオプティカルの専門家へ検証項目の相談を行い、支援をいただきました。会社によっては、そのような専門家が存在しない場合も想定されるため、メーカーに支援をお願いすることが現実的と思われました。

運用のし易さが未知数

伝送システムにおける運用は既にナレッジの蓄積がなされていますが、RONに移行することで、どのような運用をすべきかの指針がないと思われました。従来監視していた項目がRON適用時にも、同様に取得できるのか否かは確認ポイントになると予想できます。

障害発生時の切り分けが未知数

障害が発生した場合、RONでのエラー情報はルータで収集されますが、OLSのエラー情報は収集されません。その為にRONとOLSの両方の情報をもとに切り分けが必要なケースが想定され、IPとL1の両方のナレッジが要求されると考えられます。

RONの既存システムへの適用

RONを既存の伝送システムに導入する際、DCOとルータの組み合わせを接続することで、異なるメーカー間での相互接続が発生する可能性があります。その為に入念な検証が必要と考えられます。RONは新しいソリューションであるため、これまでの経験や知識が十分には活かせず、発生する各事象について都度対応する必要があります。結果として、問題解決に時間がかかることも予想できます。

既存資産の活用有無

伝送システムが既に存在している場合、今後の計画において引き続きトランスポンダを利用するか、あるいはRONを導入するか、資産の活用計画を立てる必要があります。コストが見合わない場合やその他要因で必ずしもRONが適切とは限らない場合も出てくると考えられます。

ネットワークの自動化への対応

今回は取り上げませんでしたが、ネットワークの自動化に取り組む際、重要な要素となるのがCrossworkであり、その理解は不可欠です。具体的には、RONで使用するCrossworkの製品についての理解と、その操作方法を把握することが必要です。自動化に使用されるコントローラは基本的にCisco製品にのみ対応しており、他ベンダーの装置を管理することはできません。従って、ベンダーロックインの可能性にも留意する必要があります。

全体を通しての所感

繰り返しにはなりますが、旧来のIPoDWDMから進化したRONの適用により、ルータやスイッチでWDMのトランスポンダの巻取りを行うことでコスト削減が可能になるため、伝送装置を保有するユーザにとっては大きな利点があります。

ルータエンジニアとしては、RONを導入することで、オプティカルだけでなく、上位サービスのSegment RoutingやEVPNの技術に関する習得と経験が獲得できる機会と捉えた技術支援が望まれると考えました。

RONの検証に関しては、オプティカル回りの細かいパラメータの設定が必要ではあったものの、リンクアップ、通信確認は正常に行えましたので、通常のルータの検証と同じように進めることができました。

未経験の領域であるオプティカルではありましたが、オプティカルの専門家に相談しながら、調査、検証、ブログ作成まで完遂することができました。

※本記事はオプティカルの専門家の関原との共著となります。

ビジネス開発本部 応用技術部

ネットワークチーム

関原 慎二

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。