本ブログでは、「ネットワークはどのように進化するのか」というテーマで、自律ネットワークに焦点を当て、主に大規模エンタープライズ企業のネットワークにどのような影響があるのか、弊社の取り組みを交えて全三回に渡り考察していきます。

- ライター:赤坂 真樹

- 2007年にネットワンシステムズ入社後、技術担当としてCATV/社会インフラ、通信キャリア、製造業などの様々な業界を経て応用技術部にて先進技術を担当

2024年4月より、Net One Systems USA, Inc.に勤務

米国シリコンバレーに駐在し、先進技術調査とスタートアップ企業の発掘業務に従事

野山をこよなく愛する。最近はネットワークの自律化に注目している。

目次

背景

日本では、2年連続で過去最少の出生数を更新し、8年連続で前年を下回る状況が続いており、人手不足が大きな社会課題となっています。

この問題は今に始まったものではありませんが、特にIT業界では、人材不足が長い間問題となっており、AI/ML(機械学習)の台頭により市場が急成長する中で、より高度なスキルを持つ人材の不足が深刻化しています。

一方で、2022年にChatGPTがリリースされて以降、様々なメディア、SNSなどで大きな注目を集め、ビジネスにAI/MLを活用する検討が本格化しています。AIクラスタがネットワークに求める要求事項は厳しく、ネットワークの重要性はますます大きくなっている状況です。そんな中、AI/MLを活用した自律ネットワークが、人材不足の解決や新たなビジネスチャンスの創出の鍵となり得るのでしょうか。

未来のICTインフラ

「未来のネットワーク」と聞いて、何を思い浮かべますか?

私は、ユーザーのニーズを事前に予測し、必要なリソースや帯域を割り当て、状況に応じて事前に定義された品質レベルを維持するために、柔軟かつ自律的に変化するネットワークといったものを思い浮かべます。

例えば、地震や台風などの自然災害が発生した際、ネットワークは自動的に緊急通信用の帯域を確保し、救助隊や被災者間のコミュニケーションを優先するシナリオや、ネットワークを構成する機器からのログデータ、トラフィック、機器状態の変化の傾向を分析し、予兆検知を行い、故障が発生する前に機器を交換するシナリオが思い浮かびます。

これらのシナリオは、かつては遠い夢物語と思われていましたが、AI/MLの驚異的な進化により、今や手の届く現実へと変わりつつあります。

では、どのようなアーキテクチャでこの自律ネットワークを実現するのでしょうか。

自律ネットワークとは

自律ネットワーク(Autonomous Network)は、ネットワークの自律運用を目指す検討の中で、多様な文脈において議論されています。

日本からのイニシアティブとしては、NTTのIOWN構想における主要技術分野「コグニティブ・ファウンデーション」が挙げられます。ここには自律ネットワークの要素が組み込まれています。

さらに、3GPP(3rd Generation Partnership Project)、ITU-T(国際電気通信連合電気通信標準化部門)、ETSI(欧州電気通信標準化機構)、TM Forumなどの標準化団体が協力して、実現可能なアーキテクチャやコンセプト、AIモデル、APIに関する議論を進めています。

特に注目すべきは、TM Forumが2021年1月にリリースした「Autonomous Networks Technical Architecture」です。その最新版は、バージョン1.1.1として2023年2月に公開されました。この文書では、自律ネットワークを実現するためのアーキテクチャが詳細にわたって定義されています。

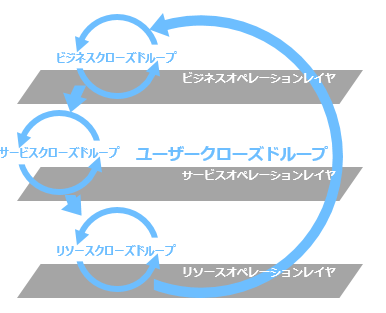

全体のフレームワークは、3つのレイヤと4つのクローズドループで構成されており、ビジネスオペレーションレイヤ、サービスオペレーションレイヤ、リソースオペレーションレイヤに分けられます。これらの管理レイヤが連携することで、自律ネットワークの実現を目指しています。

さらに、1つ以上のクローズドループで構成される、人間の手動介入無しに自律的なアクションが可能なシステムを自律ドメインと定義しており、この自律ドメインが自律ネットワークを構成する最小単位となります。

これにより、各自律ドメインが持つネットワークとサービスの能力を、プラットフォームやサービスとしてモデル化することが可能となり、自律ドメインの複数のインスタンスを連携した、より大規模な自律ドメインを構築することも可能になります。

将来的には複数のCSP(Communications Service Provider)が提供する自律ドメインのサービス・インスタンスを使いこなし、組み合わせた新たなビジネスモデルを創出する革新者が登場するかもしれません。

図:3つの管理レイヤと4つのクローズドループの関係性のイメージ

出典:https://www.tmforum.org/resources/introductory-guide/ig1230-autonomous-networks-technical-architecture-v1-1-1/

自律ネットワークに定義される自律レベル

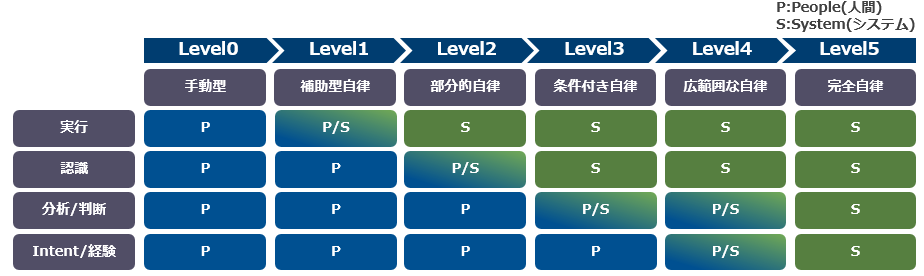

前項の「Autonomous Networks Technical Architecture」では、自律ネットワークの自律性のレベルについて共通理解を深めることを目的として、自律化のレベルを定義しています。

自律ネットワークのレベルはL0からL5まで規定されており、実行、認識、分析/判断、Intent/経験の各側面で手動から自律へと段階的に進化していきます。一部の通信サービスプロバイダ(CSP)は、2025年までにL4に到達するという戦略的な目標を設定し、取り組んでいるようです。

エンタープライズにおける自律ネットワークの必要性

これまでに紹介した自律ネットワークは、通信事業者のネットワークに関するものと思われがちですが、エンタープライズ企業にとって自律ネットワークは無関係なのでしょうか?それとも考慮すべきでしょうか?

確かに、Level0の全手動型ネットワークを運用している場合は、直接的な関連性は低いかもしれません。しかし、自社内でデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進し、顧客のニーズに応じて柔軟に変化する革新的なサービスを提供したい場合はどうでしょうか。

少なくとも、自社で提供するコンテンツは自律的に動作する必要があります。さらに、通信サービスプロバイダ(CSP)が持つ自律ドメインの様々なサービス・インスタンスを活用し、統合する必要があります。

サービスが複雑化し、一社単独での提供が困難になっている現在、このようなエコシステムを構築することは、ますます重要となっています。

少し先の未来の話ですが、ICTインフラを活用し、将来の競争優位を築くためには、自律ネットワークが重要な要素となる可能性を秘めています。

ネットワンシステムズの取り組み

ネットワンシステムズでは、自律ネットワークのフレームワークに関連するテクノロジーをマッピングし、それぞれの技術領域での技術検証やPoCを進めています。

第2回以降で、それぞれの領域における弊社の取り組みを詳しくご紹介します。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。