目次

はじめに

2022年11月30日にChatGPTがリリースされて以降、生成AIやLLM(Large Language Model:大規模言語モデル)に関する話題は絶えず、多くの企業において活用や開発に向けた検討が進められています。そのような生成AIやLLMの潮流と共に、処理能力が高いGPU・CPUサーバーのリリースも続き、サーバーの消費電力・発熱量の増加が続いています。本ブログでは、そんな生成AIやLLMが台頭するなかで見えてきた、サーバーの冷却方式の変化について紹介します。

サーバーの冷却方式が変化

2023年は、企業が使用する主要なサーバーベンダーであるDellやHPEなどから、従来の空冷とは異なる新たな冷却方式を実装したサーバーのリリースが相次いだ年でした。その新たな冷却方式とは、「最近話題の液浸冷却とは?」でも紹介している液冷や液浸と呼ばれる冷却方式です。なお、本ブログでは液冷と表記していますが、水冷と言われるケースもあり、日本語での表現としてはまだ定まっていません。

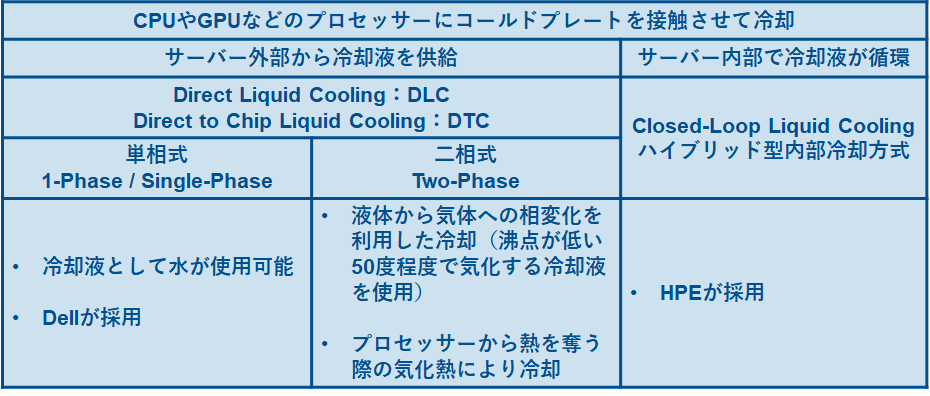

その中でも特に今回紹介したいのが、「最近話題の液浸冷却とは?」の中でも紹介しているコールドプレートを使用した冷却です。このコールドプレートを使用した冷却方式は、以下のとおり、更に3つに分類されます。

現時点では、これら3つのなかで淘汰や優勢が決まるかはまだ分かりませんが、2023年10月以降、冷却液として水を使用可能な単相式DLC・DTCに対応した液冷データセンターの発表も相次ぎありました。また、「最近話題の液浸冷却とは?」の中でふれている、Googleが2018年からTPUで採用している冷却もこの方式となります。

液冷データセンターが出現

このDLC・DTCに対応したサーバーのリリースと生成AI・LLMブームをビジネスチャンスととらえたデータセンター事業者が、NTTコミュニケーションズとエクイニクスです。この2社が、2023年に発表した液冷データセンターの概要は以下の通りです。

何れの液冷データセンターも、コロケーションサービスとして提供され、生成AIやLLMの活用や開発で必要とされる処理能力が高いCPU・GPUサーバーをターゲットとしています。そして、これらのサーバーは消費電力・発熱量が高く、従来の空冷では1ラックに搭載可能なサーバーの数が非常に少なくなります。そのため、ラックあたりのサーバー搭載密度を向上するためにも、従来とは異なる冷却方式が必要となっているのです。

なお、液冷・液浸以外で、従来の空冷より冷却能力が優れるものとして、「リアドア型熱交換器:Rear Door Heat Exchangers (RDHx)」があります。日本でも既に導入実績があると聞いていますが、非常に騒音が大きい点をハードルと思われるケースがある模様です。

サーバー以外のIT機器の冷却

一方、サーバー以外のIT機器であるネットワーク機器やストレージにおいては、コールドプレートを使用した冷却への対応は今のところ見られません。その理由としては、ネットワーク機器やストレージに搭載されているプロセッサー(Network Processorなど)は、GPU・CPUと異なり、空冷では対応できないほどの発熱量の増加がまだないためと思われます。

まとめ

概要レベルではありますが、変化のきざしが見えつつあるサーバーとデータセンターの冷却方式について紹介しました。約1年半前は液浸冷却がホットになるのではないかと考えていましたが、その後、生成AIやLLMの台頭と共に、液冷サーバーと液冷データセンターが急浮上してきたと感じています。引き続きこれらの市場の動向を注視し、また本ブログで紹介したいです。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。