統合的なキャンパスネットワークの管理をおこなうためのCisco Catalyst Centerを利用したnetone推奨ソリューションパッケージをご紹介します。

- ライター:新谷 裕太

- 2019年新卒入社後、Cisco Systems社製エンタープライズ向けスイッチであるCatalystを主として可視化商材のFlowmonなどの検証・評価に従事。

現在はCisco Catalyst Centerの製品担当やプログラミングによる社内業務の効率化・自動化などもおこなっている。

目次

はじめに

近年、あらゆる企業や組織は、いかに自身の管理するネットワークを急速なデジタル化に向けて変革するかが課題となっています。

これまでのIT基盤では商談やミーティングのオンライン化とテレワークが加速、場所を問わないハイブリッドな働き方が求められることでの通信量増大、セキュリティ要件の高度化・複雑化によって対応できなくなってきています。

それらの課題を解消するべく、ネットワンでは、レガシーなIT 基盤をモダナイズしてビジネスの継続性を高めると共に、クラウドを活用してDXを着実に推進できるビジネスインフラへと変革するための「推奨ソリューションパッケージ」を提供しています。

本記事では推奨ソリューションパッケージの中でもキャンパスネットワークを対象とした推奨パターンとして、Cisco Catalyst Center(旧DNA Center)を利用した統合的なキャンパスネットワークの管理をおこなうパッケージについて概要をご紹介します。

Cisco Catalyst Centerでの統合的なキャンパスネットワークの管理の形

キャンパスネットワークではネットワークの管理の課題として、一般的に以下のようなものが挙げられます。

-

クラウド利用やセキュリティの考慮などシステムが複雑化・ITの重要性が増しているが、それに適合したネットワーク運用の変革が進んでいない

-

ナレッジベースや手順書による対応の限界、複雑な問題に対処できるエンジニアの要員確保が難しい

-

ハイブリッドワークにおけるリモートからのトラブルシューティング方法が確立できていない

-

ネットワークに問題がないことの証明も含め、依然として生産性のない障害対応に工数とコストを費やしている

-

誤った設定や変更、メンテナンス作業中のミスなどの人為的ミスが減らない、ネットワークが意図したポリシーで稼働しているか判断がつかない

これらの問題は簡単に解決できるものではなく、ひとつひとつが絡み合いかなり複雑な課題となっています。

Cisco Catalyst Center(以下、CC)を導入することで、後述する機能でこれらの課題を一括で解決できます。

CCによるネットワークデバイスの一元管理

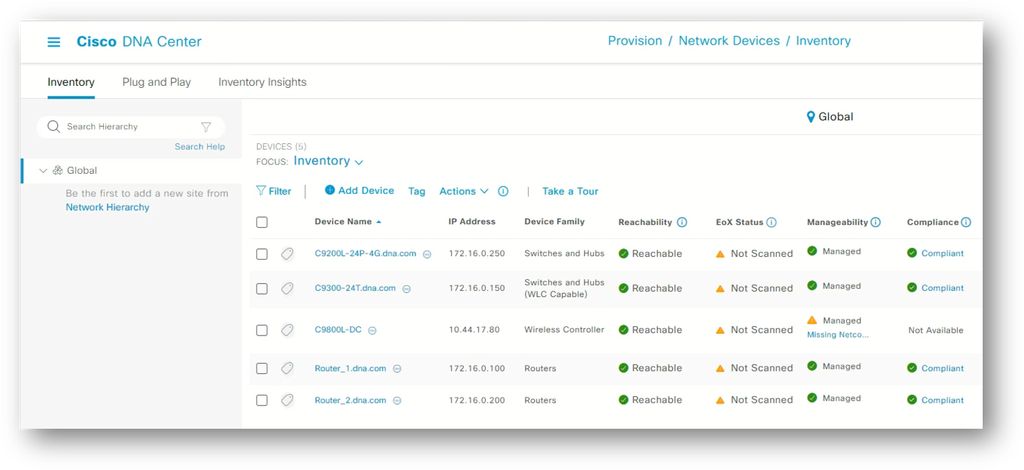

CCはコントローラー製品であるため、ネットワーク内のデバイスを集約して管理する機能があり、Inventory機能でネットワークデバイスを管理します。

これらのネットワークデバイスはそれぞれサイトと呼ばれる現実世界でいうところの建物やフロアを定義したものに紐づけられ管理されます。

Inventory機能ではネットワークデバイスに関するリーチャビリティや製品のサポートの状態を示すEoX Status、後述する機能で指定する定義したソフトウエアバージョンが実行されているかというようなコンプライアンスチェックのようなステータスを以下画像のようにまとめて確認できます。

これにより、従来の課題であったネットワークデバイス数が多く、確認の漏れが起きるというような人為的ミスを減らすことにつながります。

また、Inventoryに登録する手法としてはマニュアルでの登録も可能とはなっておりますがIP Rangeでの指定やCDP/LLDPでの走査をおこなうことで一括での漏れのない登録も可能となっています。

Automation機能によるネットワーク運用管理の自動化

CCでネットワークデバイスを管理することで様々な運用タスクを自動化することが可能となります。

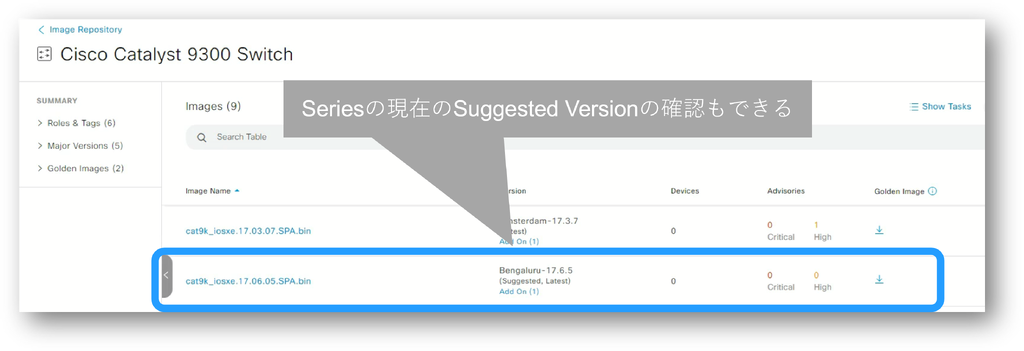

代表的な自動化機能として、先述したソフトウエアバージョンの定義をおこなうソフトウエアイメージ管理機能であるSWIM(SoftWareImageManagement)という機能があります。

これはサイトごとに任意の製品シリーズの共通イメージとなるゴールデンイメージを定義することでそのサイト内で実行されているソフトウエアを一元管理する機能になります。

デバイスに脆弱性が判明した場合などに従来であれば手作業ですべてのデバイスに対してバージョンアップが必要なりますが、この機能を利用することでCCから一括で脆弱性対策が施された指定のバージョンに移行することが可能となり、セキュリティとコンプライアンスを維持することに貢献できます。

デバイスコンフィグに関しても個別にデバイスにアクセスせずともCC上から一括で変更処理を実施することができ、人為的なミスによる実施の漏れを防止することが可能となります。

また、新たにネットワーク内にデバイスを追加する際に手動でCCに登録が不要で自動認識できる他、事前定義したコンフィグを自動的にインポートさせることが可能なゼロタッチプロビジョニング(ZTP)機能も利用可能です。

これにより、従来の課題であった機器増設や多くのデバイスの設定変更、バージョンアップ作業をミスなく、夜間などでの計画的な実施が可能となります。

Assurance機能によるネットワークの性能監視と問題発生時の解決の支援

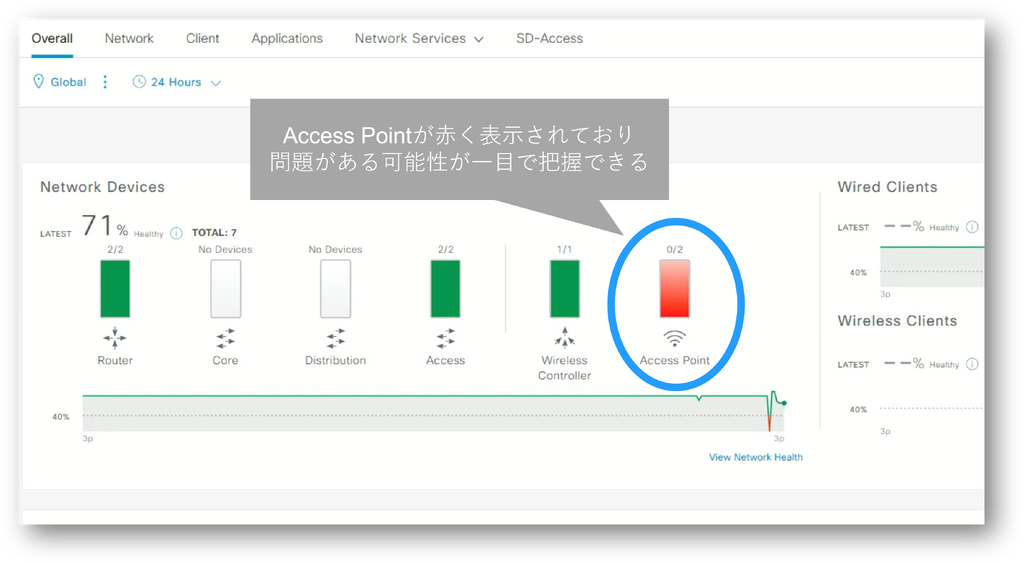

CC上で管理されたネットワークデバイスからストリーミングテレメトリでデータを受信することで、アプリケーションパフォーマンスや

APに対するユーザークライアント端末の接続に関する状態をリアルタイムにモニタリングすることが可能な可視化機能であるCC Assuranceがあります。

この機能を利用することで障害などが発生したあとに人が情報収集をおこない始めるのではなく、常時CCがクライアントの状態を含めたネットワークの状態を把握することができトラブルシューティングを大幅にサポートすることが可能となっています。

例えば、以下の画像の例ではネットワーク全体の中でどこに問題があるのかについて、デバイス別に色分けされており、問題がない箇所については緑で表示されていますが問題がある箇所については赤で表示されており直感的に問題の可能性を確認することができるようになっています。

また、Cisco Cloudに対して、CCに収集されたトラフィックデータなどを匿名化し送信することでAI/MLなどの先進的のテクノロジーを活用し、オンボーディングの遅延やトラフィック負荷などを予測できます。

これにより、従来の課題であったネットワークに問題がないことの証明やリモートからのトラブルシューティングのしにくさを解決し、障害対応の工数とコストを削減することに貢献することにつながります。

まとめ

上記のような機能については、CCを導入するお客様環境では基本的に利用される機能となっており、弊社では該当機能を推奨ソリューションパッケージとして一般的なキャンパスネットワークである3Tier構成を想定した環境を用意し、事前に実機を用いた検証をおこなっており稼働担保を図っています。このように弊社における推奨構成を定義することでお客様へスムーズに構築を提供することができるような仕組みを社内展開しています。

さらにSD-Accessを展開したいといったようなお客様ごとの要件については個別にカスタマイズし、追加で検証をおこなうことでさらなる付加価値の提供もさせていただくことができます。

Cisco Catalyst Centerのより詳しい内容やソリューションに興味がございましたら、ぜひ弊社担当営業までご連絡いただければと思います。

※ 本稿で掲載しているCatalyst Centerの画面イメージはVersion 2.3.3.6のものを利用しています。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。