今回は、メタバース/デジタルツインを構築したときに得られた知見を紹介します。

今後メタバース空間を作っていく方がいれば参考にしていただければと思います。

- ライター:伊藤 千輝

- ネットワンシステムズに新卒入社し、IoT/AIの技術の検証/ソリューション開発に従事。また、最新のAI技術をウォッチするために産学連携の取り組みを推進。

現在は製造業をターゲットにスマートファクトリーに向けたデータ収集・集約・加工・保存・活用のためのデータハンドリング基盤の提案導入支援。実際の顧客データを用いた分析支援を行う。

休日は弊社がスポンサーとして支援する大分トリニータをサポーターとして応援。

目次

はじめに

昨年度、弊社の新しい拠点であるイノベーションセンター、通称:netone valleyをオープンしました。ここでは、弊社のお客様に最先端のテクノロジーを体験いただき、イノベーションを一緒に共創できるような仕組みをご提供しております。

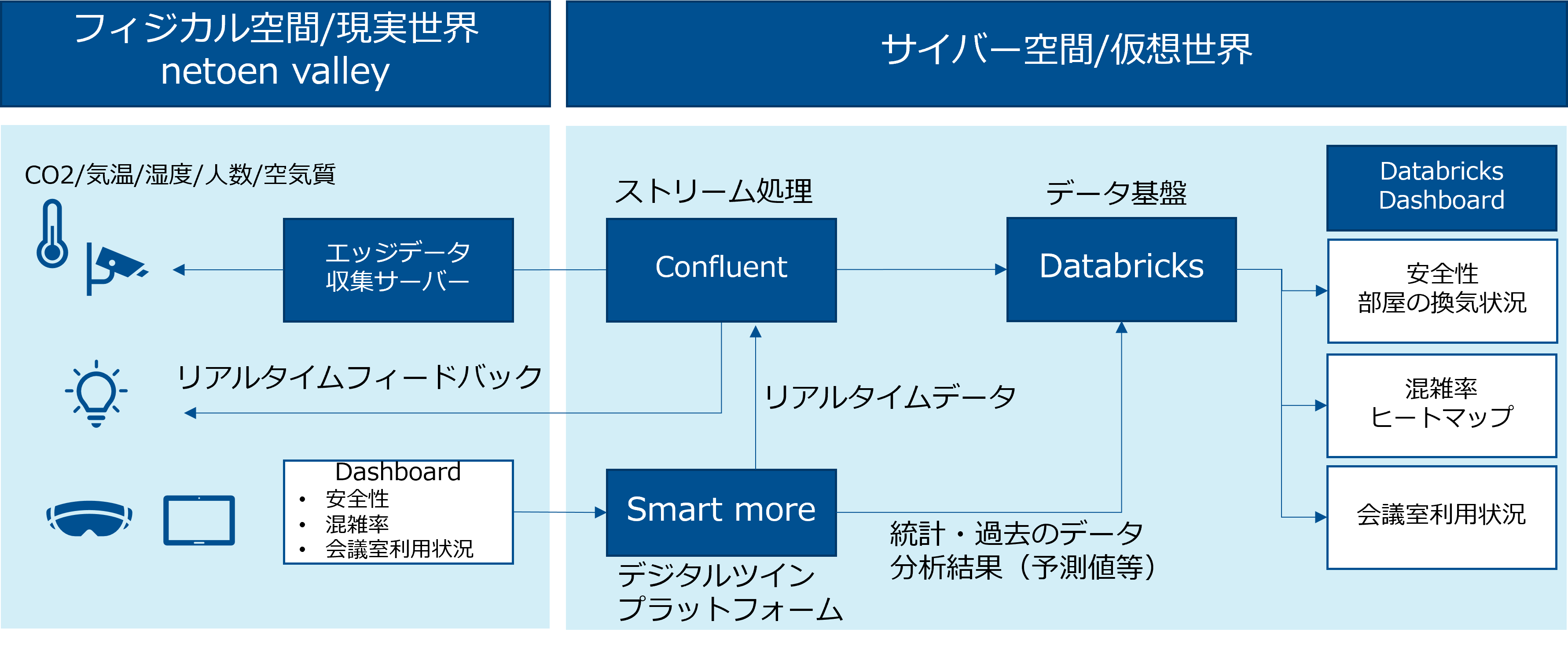

その中でINNOVATION SHOWCASEというデモ施設があり、弊社の注力先端テクノロジーのご紹介をしております。フォーカステーマの中に、メタバース・デジタルツインを上げており、netone valleyのオフィスデジタルツインを実践しております。netone valleyにCO2や人感などのセンサーやカメラなどをばらまきセンシングを行い、その情報をリアルタイムで3Dモデル上に表示する仕組みを構築しました。ここで集めたデータを分析してフィードバックする仕組みも実装しております。

今回は、この仮想空間を作成したときに得られた知見を紹介したいと思います。

メタバース・デジタルツインとは?

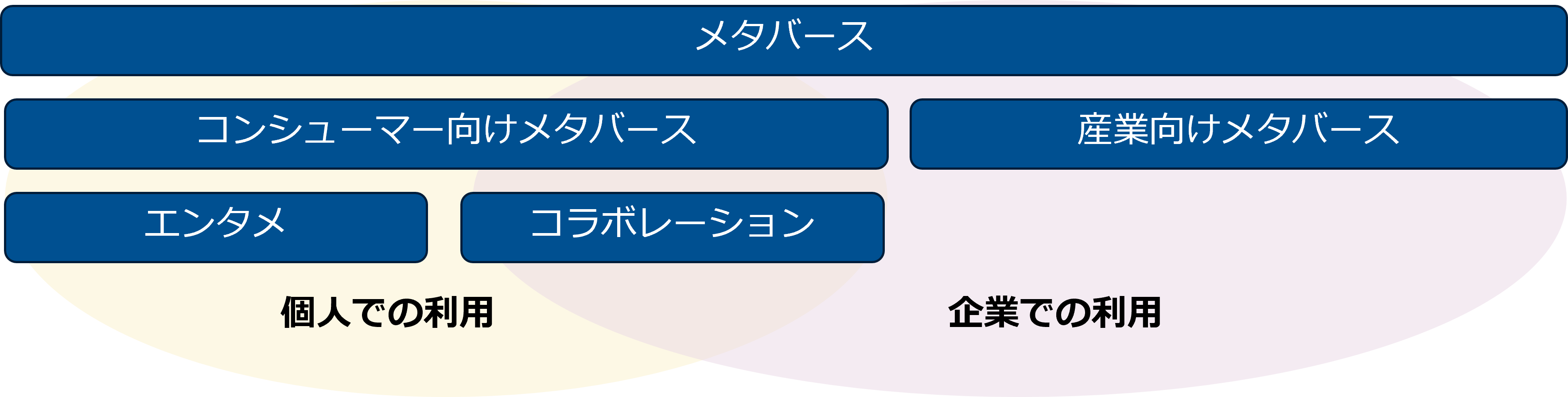

メタバースといわれるとアバターを使ったコミュニケーションやゲームの世界で仮想の経済活動を行うなどのエンタメ要素を想像するかもしれませんが、メタバースの言葉自体が広く包括しているため、こちらは「コンシューマー向けメタバース」と呼ばれ、「ワールド」といわれる仮想世界に複数の人が接続して、時にはVRゴーグルをかけて没入感ある世界を個人で楽しむ目的のメタバースです。

「産業向けメタバース」とは各産業や業界に特化して作られたものを指し、現実世界のモニタリングやシミュレーションが目的です。コンシューマー向けより現実空間のリアルさが求められるため、リアルタイムのセンサーのデータや動画や画像など、IoTでデータ取得し再現することが求められます。

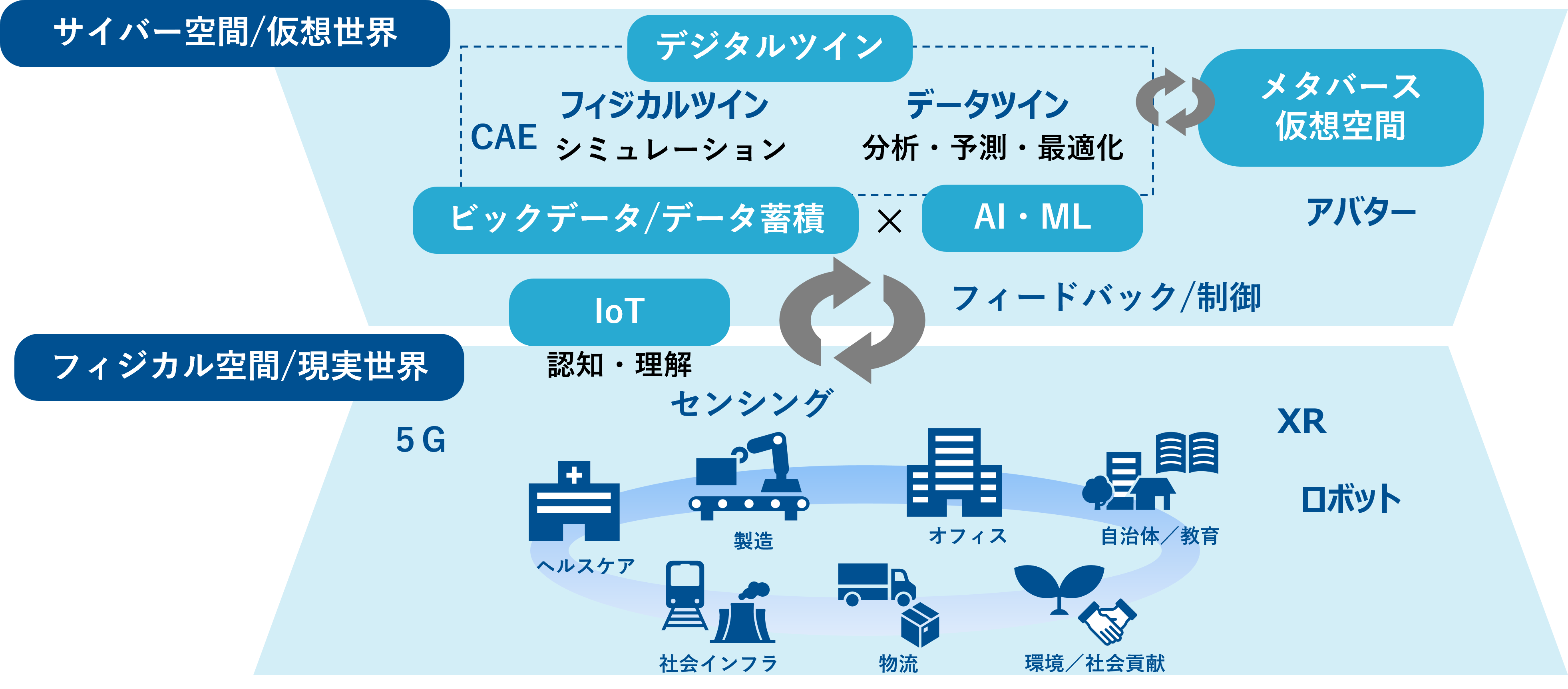

メタバースに似たデジタルツインという言葉がありますが、密接にかかわりはありますが意味は違ってきます。デジタルツインとは、現実空間の情報を、仮想空間(デジタル空間)にツインを再現・コピーすることをさします。広義としてのメタバースは現実空間に必ずしもリンクしている必要はなく仮想空間のみの場合もありますが、デジタルツインは現実空間とのリアルタイムなリンクが必要です。

フィジカル空間/現実世界からIoTでリアルタイムなデータを収集・蓄積して、現実世界をサイバー空間で再現してシミュミレーションや分析・予測・最適化を行い現実世界にフィードバックをおこなうのがデジタルツインです。そこで3Dモデルなどで仮想世界を構築し現実世界からXRなどの技術を使いのぞき込むがメタバースになります。

この一連のサイクル(収集→蓄積→分析→活用→)をCPS:Cyber Physical Systemとも呼び、図には、5GやXR,ロボットなど関連する技術を並べておりますが、高解像度なサイバーとフィジカルの融合には多くの先端技術を駆使する必要があります。

netone valleyのメタバース/デジタルツインの構築

プロジェクトは3つのグループ(社内的には、センシング、データ、メタバース)で構成して並行で進め、約半年でデモ環境を構築しました。

メタバース空間を作成するにはまずは空間(箱庭)がないとはじまりません。まずは3Dモデルの構築をおこないました。それと同時にセンシングしたリアルタイムデータを収集して蓄積する仕組みをくみ上げていきました。

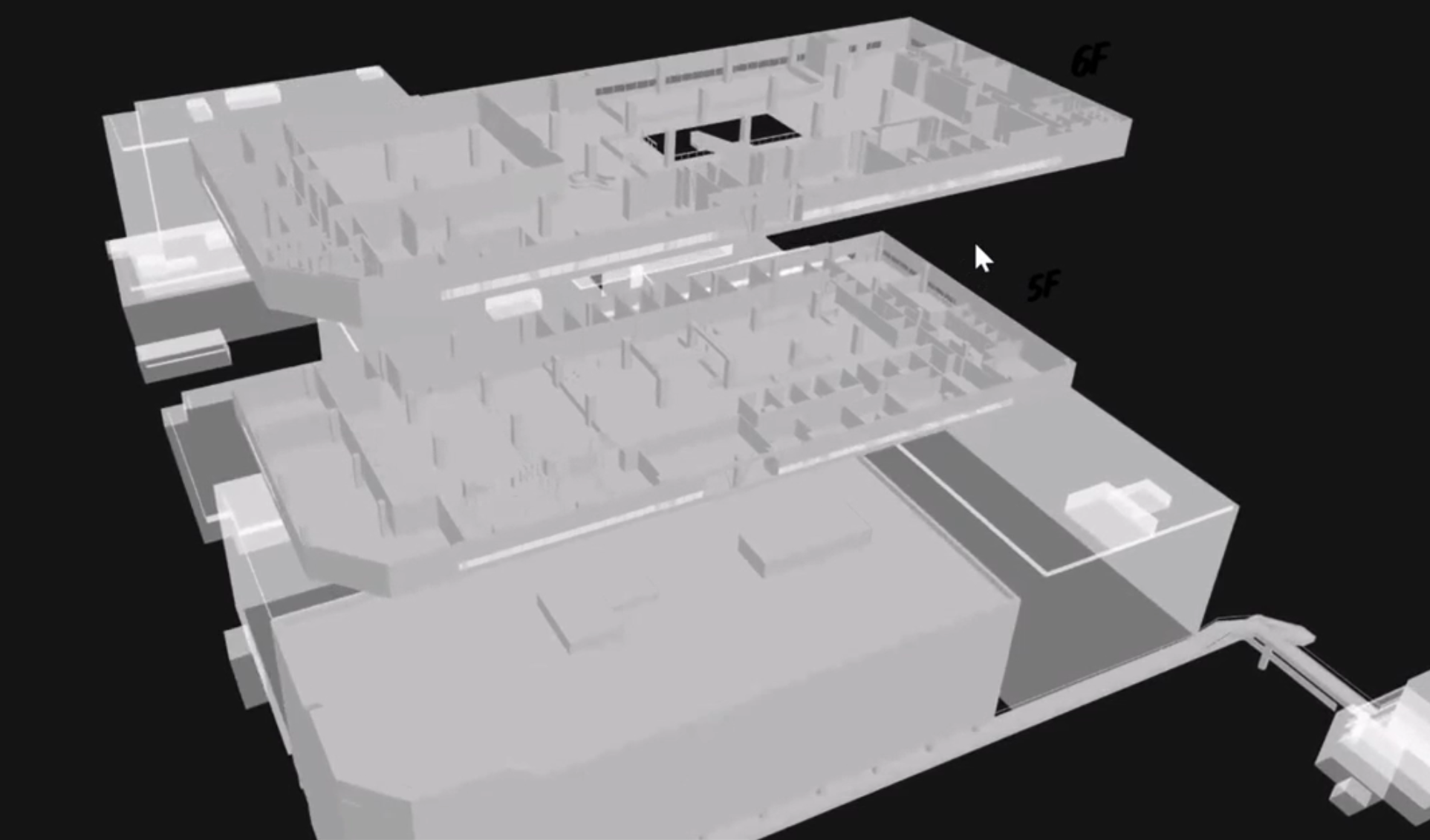

メタバース空間(3Dモデル)の作成

本来では、CADや実物のイメージなどから、箱庭を作るのが王道と思いますが、今回のプロジェクトはnetone valleyが完成する前、かつ諸事情で与えられたものは図面とパース図のみのスタートでした。そのため、大方の建物の壁や外観などは図面からおこし、その後什器はメーカーのカタログや絶賛工事中の現場に何度か行って写真を撮りながら箱庭を完成させていきました。

また、箱庭の中で表示するものしないもの(非常階段や搬送用エレベーター、倉庫)などを一つずつ選定して完成形へ近づけていました。この時点ではまだオープン前です。

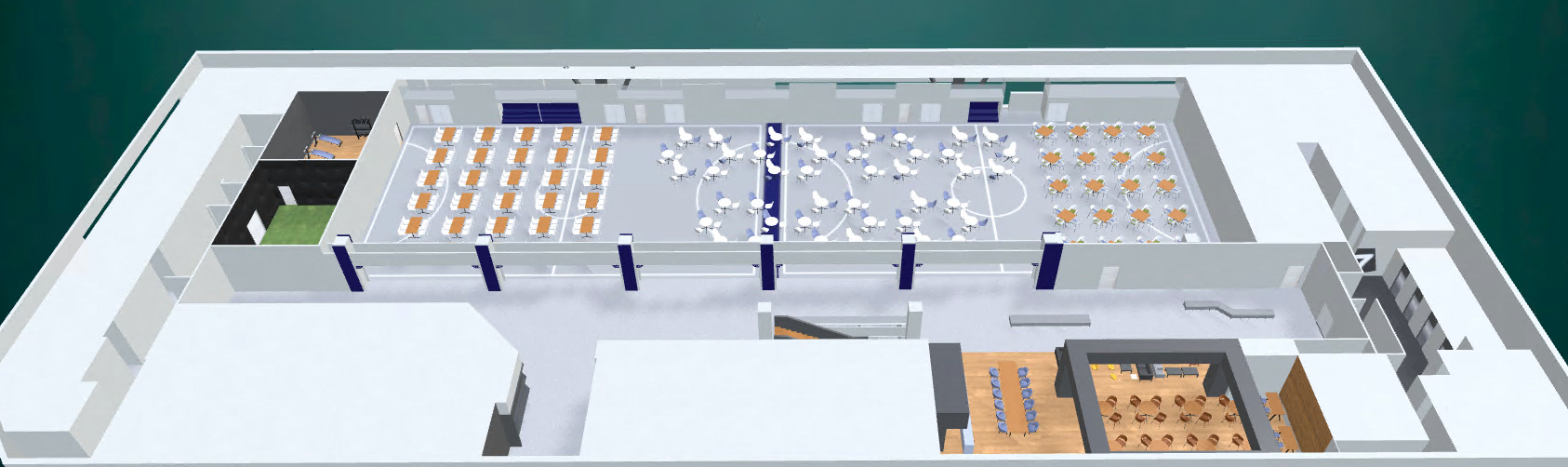

最後に細かな床の色や、サイネージ、机の配置などを確認してリアル空間に近づけていきます。

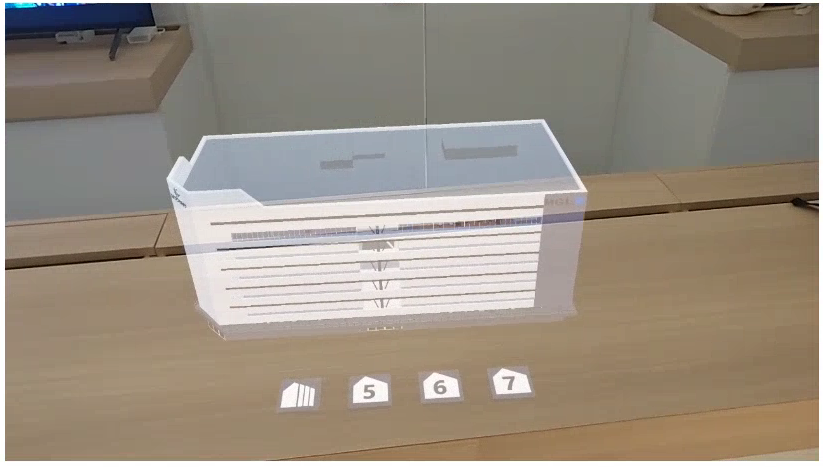

最終的に、完成したのが、こちらの3Dモデルになります。

netone valleyのセンサーIoTデータの取得と蓄積

何を見たいのか、ユースケースを設定して、センシングする端末を決めていきます。そのデータでリアルタイム性が必要なのかどうか、平均値や一時間ごとの集計のデータが良いのかユースケースと照らし合わせながらデータの処理する場所を決めていきます。

例えば、今回いくつかユースケースがある中で、CO2の濃度によって部屋の換気を促すためのライトを緑→黄色→赤と変化させるためのフィードバックはリアルタイムな処理が求められますのでストリーム処理で対応します。逆に、オフィス内の混雑状況の可視化や分析は蓄積された多くのデータが必要になるためデータ基盤へ一度ためて結果をフィードバックする仕組みです。

デジタルツイン(リアルデータのマッピング)

最終的に、ユーザーはデジタルツインのプラットフォームやダッシュボードにアクセスをして様々な情報を見ることが可能です。部屋に設置された各種センサーをダッシュボードで表示しています。

CO2の濃度、1分間の人感の反応回数、それに対してある一定の変化量を見て部屋の換気状況、使用状況を検知して表示しております。現状は一部のセンサーのみですが、今後人の位置情報やロボットの位置や情報をデジタルツイン空間でインプットしていきます。

メタバース/デジタルツインを作ってわかったこと

今回、デジタルツイン環境を作ってわかったことをまとめたいと思います。

XRとの兼ね合い

デジタルツインを作るときには、メタバース空間をどのようにみるのかアウトプットの仕方も先に考えなければいけません。弊社の環境ではPCやタブレットのほかに、XR(MR,VR)での表示を試みました。よりリアルに近く解像度の高い3Dモデルを作成すると、その分表示する際にグラフィック性能(GPU)が求められます。逆に、解像度を落とし、簡易な3Dモデルにするとリアリティがなくなってしまいます。そのため、バランスを見ながら作成をする必要があります。

特に、XRで表示するためには、安価なXRデバイスでは性能が足りず、映像がうまく表示されないケースもあります。また、デバイス単体の性能のほかに、プラットフォームからモデルをネットワーク経由で読み込む場合は相応のネットワークも考えなければきれいに表示できない場合もあります。弊社では、Meta quest Pro, HoloLens 2の性能を見てもらいながら3Dモデルを作成してもらいました。

3Dモデル作成方法は様々

3Dモデルの作成方法は、CADデータからおこすだけではなく、手軽に3Dスキャナーで実物を撮影する方法もあります。3Dスキャナーで複数個所撮影して、つなぎ合わせて3Dモデルを作成してくれる技術(ステッチング)もありますが、どうしてもつなぎ合わせる部分でずれが生じてしまうので、高度な技術を要し、マニュアルで修正する必要が出てきます。そのため、専門業者にステッチングを任せるサービスなどもありますがけっこうなコストがかかります。

また、植木の葉っぱのような細かな部分が多いものを3Dスキャナーで撮影するとうまく細部までとらえることができず物体がかたまりとなって認識してしまうため3Dモデルに反映するときれいに表示できない現象も発生します。弊社でも3Dスキャナーでの取得も試みましたが、データセンター内のケーブル類などはうまく認識せず、ゆがんだ3Dモデルになってしまいました。

手軽に試せるので、狭い空間のスキャンであれば影響しませんが、オフィスや工場などの広い空間を3Dモデル化するには向いていないのかもしれません。

まとめ

今回は、弊社のメタバース/デジタルツインを構築したときの経験をまとめました。

INNOVATION SHOWCASEでは、こちらのデモをご覧いただくことが可能ですので、お気軽に弊社営業担当までお問い合わせください。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。