- ライター:吉澤 祐吾

- サイバーセキュリティに関わるプリセールスやコンサルティングに従事し、現在はBDMとしてヘルスケア市場のマーケティングやソリューション開発を中心に活動。Webinarでの講演やビジネス戦略の策定などにも携わる。

目次

はじめに

昨今、オンライン資格確認の義務化や診療報酬の臨時改定、厚労省の医療情報ガイドライン最新版の公開など、医療においてもさまざまな動きが見られますが、本Blogでもそれらの話題を取り入れつつ、医療DXやセキュリティをテーマに、全4回に渡って情報を発信していく予定です。

初回は、医療DXが実現するこれからの医療の姿と、そこに行きつくまでの課題について取り上げます。

これからの医療を支えるDX

医療DXという言葉も、以前に比べ浸透してきているように感じますが、ここでまず、DXの必要性について触れていきたいと思います。

社会全体は高齢化によって医療へのニーズが高まっていますが、その一方で医師や看護師といった医療従事者の不足や、地域医療格差が顕在化しています。加えて、物価や人件費は高騰しており、決まった医療単価と限られたリソースの中で、病院経営を維持、向上させることが課題となっています。

このような背景もあり、病院は医療従事者をはじめとするスタッフの業務効率化を推進しながらも、患者に対する医療サービスの更なる向上を目指していくことが必要とされています。

例えば、問診システムの導入や各種手入力の自動化によって、スタッフの業務負荷は削減できます。また、リモートからも診断できるようになれば、これまでよりも診療をスムーズに実施でき、医師・患者の双方にとってメリットが生まれます。この他にも、さまざまな医療データを連携させることができれば、診断や治療の精度とスピードの向上に繋がるでしょう。そして、こうした一歩一歩が医療全体の発展にも寄与し、医療 DX は新たな医療の形を生み出します。

医療の将来像

では医療は将来的にどうなっていくのか。我々が考える新たな医療の形についても少し触れていきたいと思います。

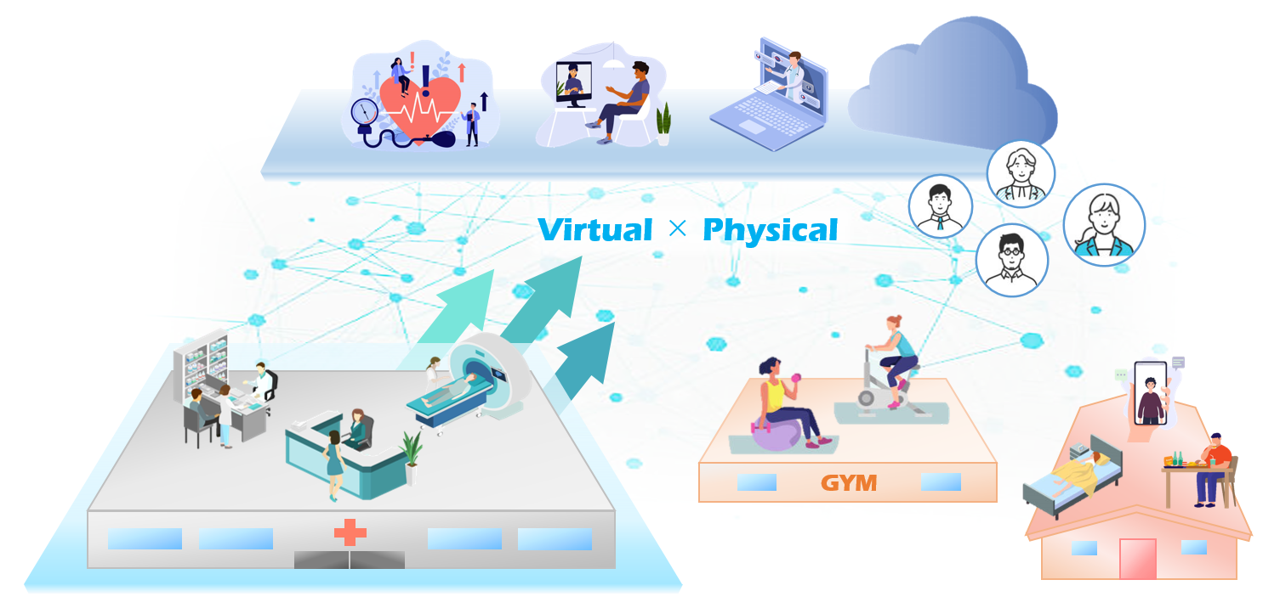

まず、医療という枠組みは医療機関だけに留まらず、それ以外の分野にも広がっていくでしょう。これまでの治療に重きを置いた医療の枠組みを超え、普段の食生活や睡眠、あるいはジム等の健康増進サービスのデータを連携・分析し、付加価値の高い情報をユーザーへ提供する時代になっていくと考えられます。また、予防や治療方法も、これまで以上に個人に寄り添う形でパーソナライズ化されていきます。そして患者も、自身の健康や生体データに対して主体的に関わっていくといったことが考えられます。

特に今後は、医療業界においてもデータの利活用が重要となってきます。個人のデータは活用するために整備され、それぞれのデータを連携・分析することで、新たな価値がリアルな世界に還元されます。そして将来的に、医療は現実空間と仮想空間を融合した形で、よりユーザーに近い医療サービスの提供ヘと発展するでしょう。ここであえて“患者"ではなく、“ユーザー"と記載しているのも、医療が病気やけがの際に関わるモノだけでなく、レジャーやエンターテインメント性を持ったものへと拡大していくという意図があるためです。

先述のとおり、医療の枠組みはさらに大きく広がっていくと考えられますが、それは予防医療の発展に寄与します。例えば、仮想空間の中で、診療だけでなく健康管理や治療を終えた患者のコミュニティの場を設けることで、病院に行かずとも普段から相談しやすい仕組みを実現でき、日常の中で健康を意識した生活を送るきっかけを与えることができます。

図1) 医療は病院を超えて、さまざまなモノが繋がり合う

こういった場ができれば、結果的に医療費の削減や地域格差の是正にも繋がると考えられます。このように、医療DXが推進されることで行き着く先の未来は、より高度な医療を実現するとともに、「医療を医療として意識しなくてよい」 という究極の理想に近づき、それは多くの人々を豊かにすることに繋がると期待されます。

そして、医療機関がDXによって医療の発展を推進していく上では、外部との接続は欠かせません。院内外問わず、多種多様なデバイスを用いながら、医療情報を含むデータのやり取りが可能になれば、病院関係者以外の人々とのコミュニケーションの活性化にも繋がります。そういった意味でも、データ・通信・デバイスなど、情報システムに関わる要素は今後さらに増えることが予想されます。

DXが進まない理由

このように医療DXは、多くの人々や組織にメリットをもたらすにもかかわらず、DX化が進まないのはなぜでしょうか。

医療提供者や政府、患者等、さまざまな観点から理由は挙げられますが、中でも大きいのがセキュリティです。

これまで医療機関の情報システム(特に診療系)はインターネットと分離されたクローズドな環境で構築されていました。その理由としては、外部との接続の必要性が薄いから、そして院内に閉じておく方が高いセキュリティレベルを保てるからです。

この考えが今でも根強く残っているが故に、外部との接続が必要なDX化は、セキュリティが犠牲になるのではないかという不安要素を生み出しているのではないでしょうか。その結果として、DXに対応したセキュリティ対策へもシフトできずに、DX化がなかなか進まない状態となっているのです。

セキュリティの重要性

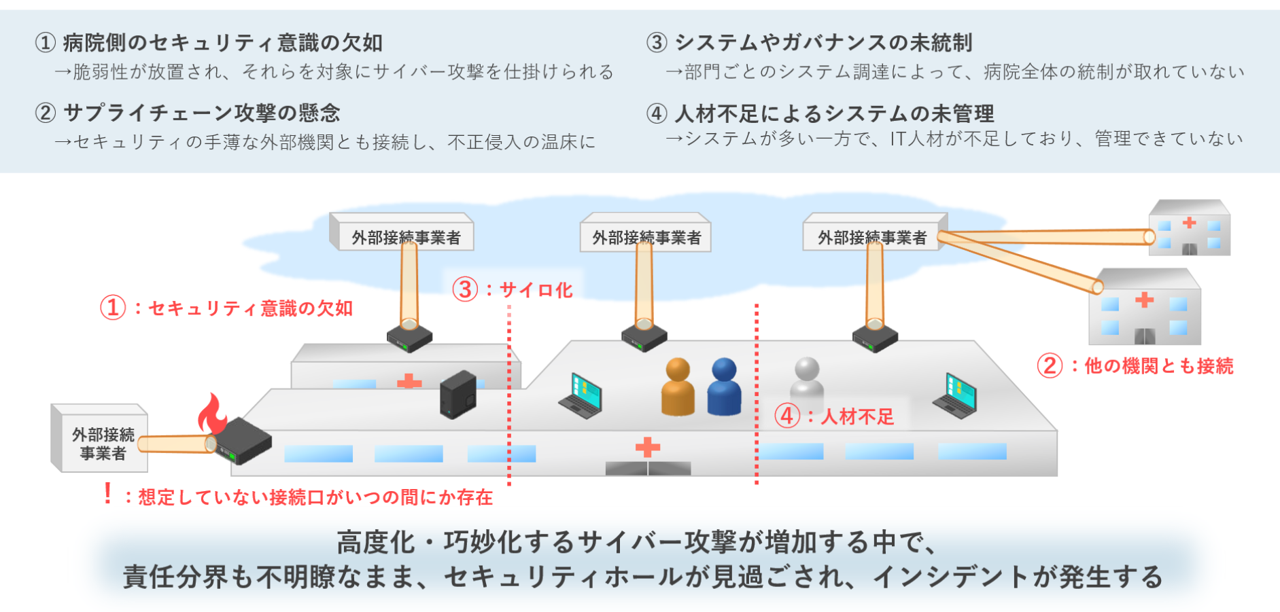

そしてまた、この“クローズド環境だから安全”といった考えは、昨今のランサムウェア攻撃の温床ともなり、セキュリティホールの見逃しに繋がっています。

実際、直接インターネット環境に接続していなくても、システムベンダーの保守回線や、他の企業との連携用の回線など、外部との接続は複数に渡って存在しています。そのため、これらを標的とした攻撃は増えてきており、既にクローズド環境という安全神話は崩壊しています。

こういった状況下にある医療機関の環境を守るため、そして、これからDXを推進するためにも、セキュリティは重要なポイントになりうると言えます。

図2) “クローズド環境という安全神話” の崩壊

次回はこのようなセキュリティ対策を推進していく上で、考え方のベースとなる厚生労働省のガイドライン(医療情報システムの安全管理に関するガイドライン)について、最新版のポイントを旧版との違いなどと併せてご紹介する予定です。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。