- ライター:松本 考之

- ユーザ識別、アプリケーション識別を用いたトラフィックコントロールサービスの評価・検証業務を担当している。

お友達はシグネチャを用いたパターンマッチングと振る舞い検知。ライバルは暗号化技術。でも、個人情報とプライバシーを守るために最近和解した。

振る舞い検知君が連れてきた機械学習君と、最近仲が良い。

目次

はじめに

新型コロナウィルス感染症への対応が新しい段階に移行し、これからのライフスタイルが具体的にイメージできるようになってきました。

その中で、テレワークやリモートミーティングの利用は定着し、組織内(例えば企業のエンタープライズネットワーク)に対するネットワーク管理だけではなく、インターネット等、組織外のネットワークを経由するアプリケーションの利用が一般的になりました。

そのため、このような組織内、組織外の両方を経由するネットワークの可視化やヘルスチェックが新たな監視要件として必要になってきています。

今回ご紹介するThousandEyesは、複数の組織間にまたがるネットワークを監視、統計情報化できる可視化サービスです。

SaaSで提供されるDashboardや、エージェント設置型の情報取得、そして柔軟性の高い情報共有能力が特徴です。

SaaSによるDashboard

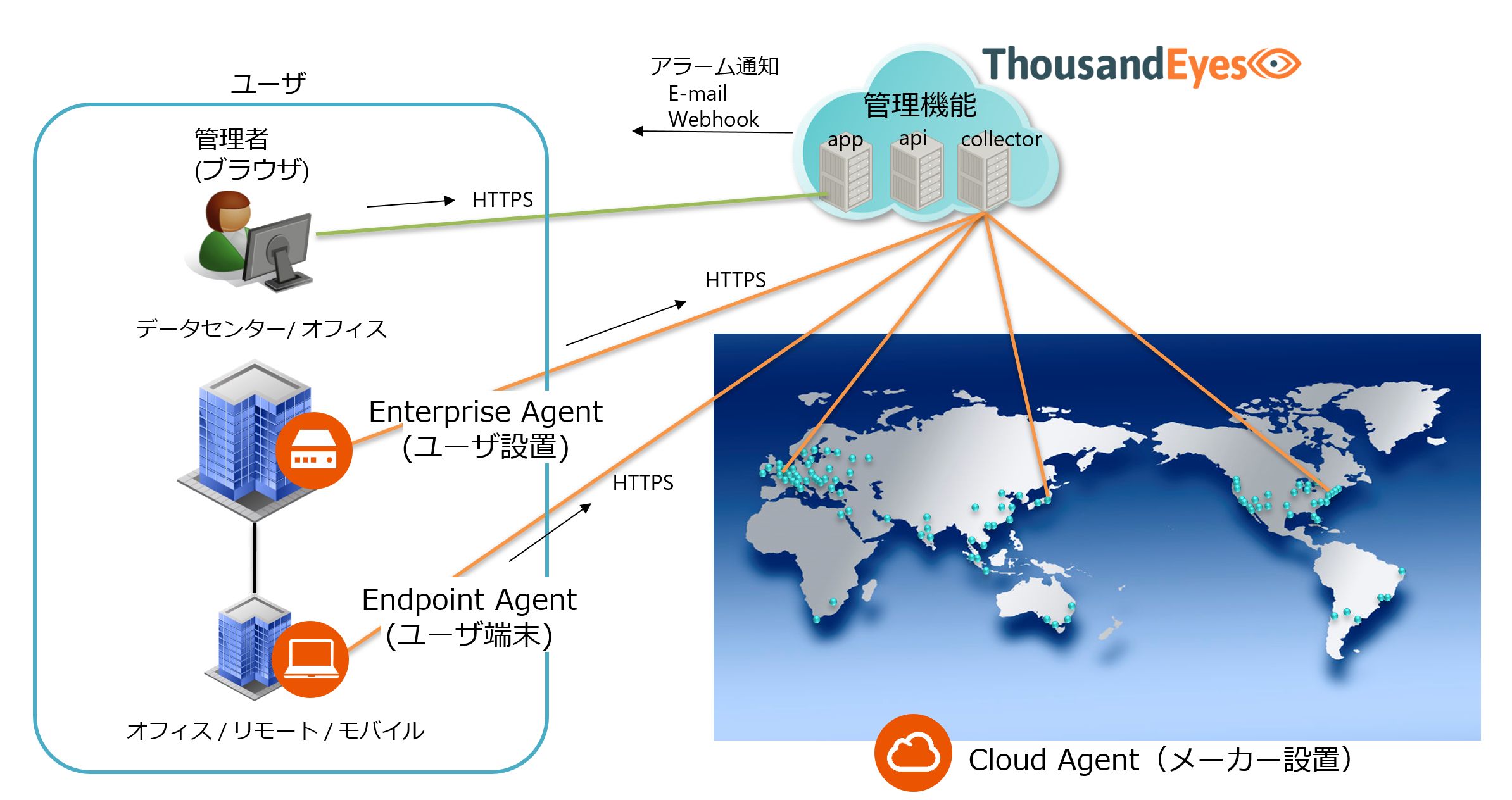

ThousandEyesが取得するネットワークの可視化情報や、統計情報は、すべてインターネット上に設置されているDashboard(app.thousandeyes.com)で集約・管理されます(図1)

図1:インターネット上に設置されたDashboard(app.thousandeyes.com)

そのため、インターネット接続が必須ですが、従来の可視化サービスのように、取得したデータを管理するためのDB構築、運用が必要なくなり、DBのパフォーマンス問題や、バックアップ作業、障害対応から担当者を開放することができます。

また、上記のような管理コストだけではなく、クラウド上でDashboardが提供されているため、対災害性が高い点も大きな特徴となります。

エージェントが作るヘルスチェックレポート

エージェントが能動的にpingやtracerouteを実行して、ヘルスチェックレポートを作成するのもThousandEyesの大きな特徴です。

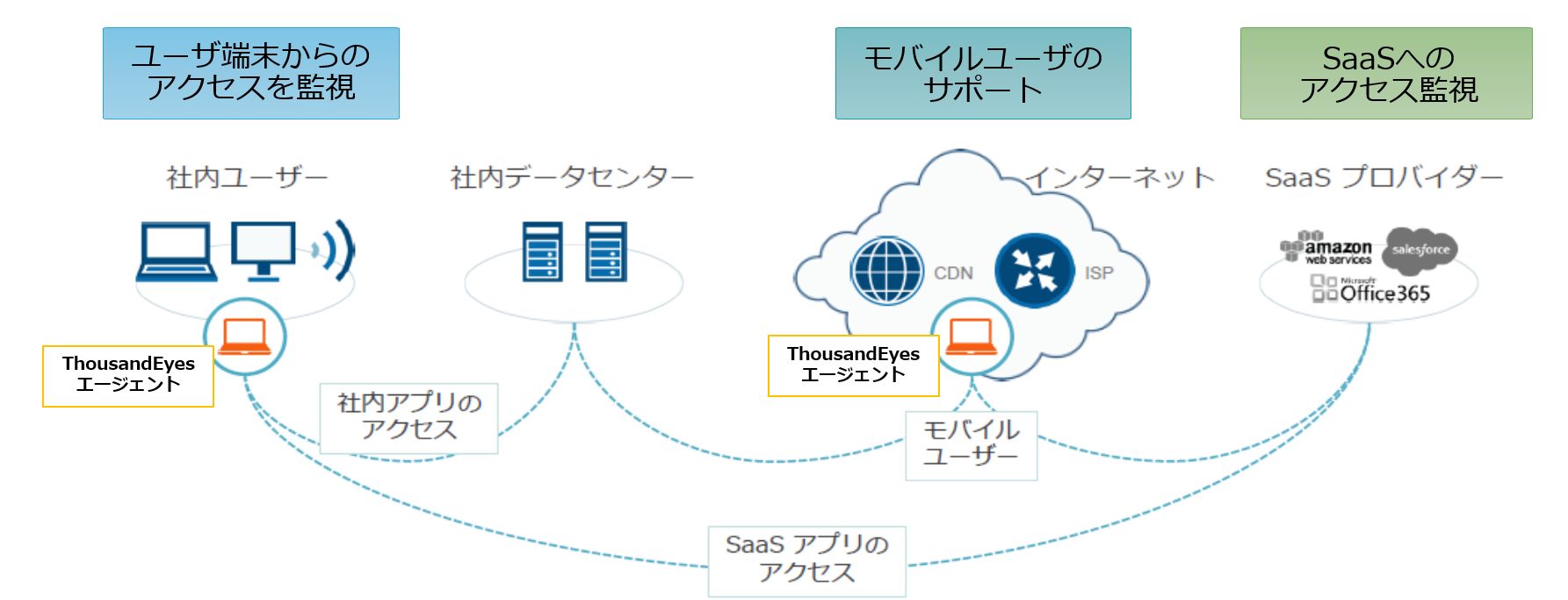

これは、既存のSNMP等を利用する可視化サービスに対して、IPの応答性があればどのような対象(ネットワークデバイス、アプリケーションサービス等)でも監視対象とすることができます(図2)

図2:エージェントよるヘルスチェックの概要

このため、異なる管理者にまたがったネットワークでは利用しにくい、SNMPベースの可視化サービスに対する大きな利点となり、インターネットだけではなく、VPN、SD-WAN等、様々なネットワークを経由するクラウドサービスに対して、効果的な可視化サービスとなります。

また、tracerouteに相当するTTL(Time To Live)を利用した経路探索機能により、意図せぬネットワーク障害を追跡する際に便利な、ネットワーク経路図を作成するPath Visualization機能があります。

単純な経路の可視化としても有用ですが、その他のThousandEyesの可視化機能と同様に、この経路を設定された時間ごと(1分から最大60分間隔)に記録し続けるため、管理者が不在の時間帯に発生した経路障害も確実に記録し、後から参照することができます(図3)

図3:Path Visualization機能による経路の可視化

これは往々にして再現性の低い、ただし時折再発するタイプの経路障害において、過去のどのような時間帯に、どのような経路障害が発生したか、を参照することができるため、原因解析時に有益な情報源となります。

みんなで共有するThousandEyesのレポート

上記で説明してきた、ThousandEyesによるヘルスチェックレポートは、SaaSで提供されたDashboardで参照することができます。

監視対象のネットワークに依存しない、SaaS上にデータがあるため、管理しているネットワークに致命的な障害が発生した場合や、障害対応のために接続性を制限した場合でも、障害解析に必要なデータを閲覧できます。

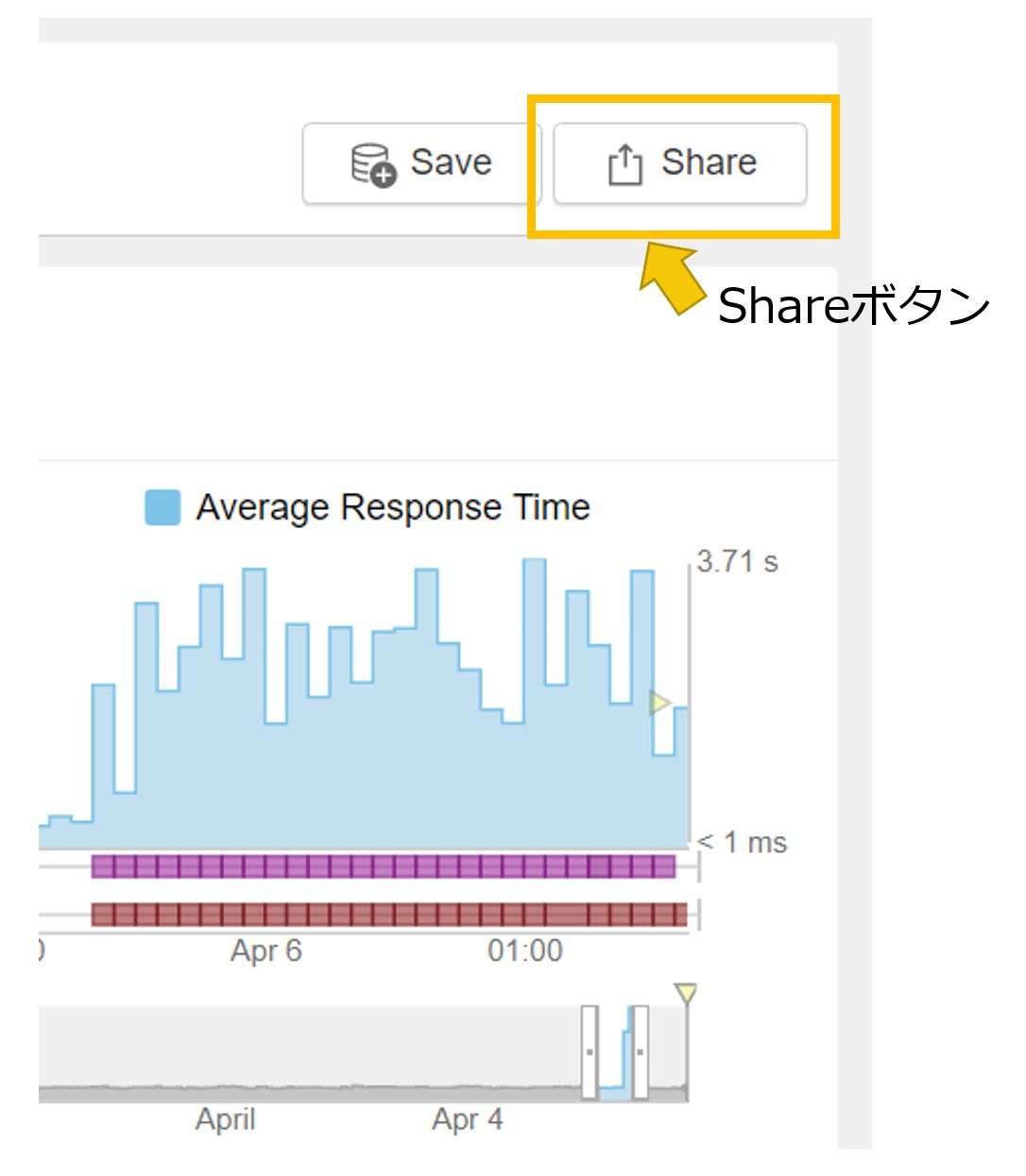

さらに、このDashboardで提供されるすべてのThousandEyesのレポートは、組織内、組織外を問わず、共有することができます(図4)

図4:Dashboardに表示されるShareボタン。このボタンで共有用のリンクが作成されます。

例えば、データセンターに設置したアプリケーションサーバのパケットロスが特定の時間にのみ、発生しており、これを社内の開発部門に情報提供したい。ただセキュリティ確保のため、管理者と同じ閲覧権限を付与するのは避けたい、という場合でも対応可能です。

ThousandEyesでは、Dashboardで提供される可視化情報や、統計情報画面を、ある程度の操作が可能なインタフェース(シェアインタフェース)とともに、URLで提供することができます。

先ほどの例では、シェアインタフェースを受け取った開発部門は、例えば、ちょっと別の時間帯のデータが欲しい、という場合でも再度データ提供要求をせずに、受け取ったDashboardのシェアインタフェースで、該当時間のデータを閲覧することができます。

組織外へのデータ提供の例では、Path Visualization機能で、自社が管理していないインターネット上の特定のネットワーク管理者に、特定のノード(ルータやファイアウォール)の遅延や、パケットロス値などのデータを提供することができます。

このように共有機能は、障害対応時に必要な部署や、社外の組織に客観的なデータを提供できます。

また、ネットワークのユーザに対して、管理者が対応可能な管理内ネットワークで何等かの障害が発生しているのか、それとも対応を組織外に依頼する必要がある、管理外のネットワークで発生しているか、を明確な証跡とともに提示する、という目標でも利用できます。

まとめ:ThousandEyesが何であって、何でないのか

ここまで、エージェントによるヘルスチェックや、Dashboardによるデータ提供など、すべてThousandEyesの個別機能を切り出してご紹介してきました。

これは、

ThousandEyesが、

- 様々なステータスを記録し続け、必要な時に必要な相手に提供する、高性能なツール

であるからです

逆に、何でないのか、は

- ThousandEyesはAIや予兆検知などで、障害の根本原因を指し示すものではない

となります。

高性能なツールとして設計されているThousandEyesは、その他のトラブルシュートツールや、エンジニアと連携して利用することを目的としています。

そのために、利用者のオンプレミス環境に設置するのはエージェントのみ、統計情報を扱うDBはSaaSで提供する身軽な実装形態を採用しています。

また、自動化に組み込むために、Dashboardで確認できる統計情報はすべてAPIで取得することができます。どれも、汎用性の高いツールとしての身軽さ、使い勝手の良さを目的としたサービス設計となっています。

複数の管理者にまたがるネットワークのヘルスチェックや、継続した統計情報の蓄積によって、障害対応や可視化に寄与するThousandEyes、ご興味をお持ちの方は弊社の担当者までお問合せください。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。