- ライター:豊田 直美

- ネットワンパートナーズでマーケティングコミュニケーションを担当しております。

皆さまのお役に立つ情報をお届けできれば幸いです。

目次

「ダイバーシティ&インクルージョン(以下、D&I)」というキーワードはここ数年でよく耳にするようになりましたが、当社では2013年にダイバーシティに関する取り組みを開始し、今年で10年を迎えます。社内啓蒙活動の一環として毎年、「ダイバーシティWeek」と題した社内イベントを開催しておりまして、様々なテーマの専門家によるセッションを通じて、D&Iの理解浸透をはかっています。

今回は、数あるセッションの中から、「更年期」をテーマにしたセッションについてご紹介します。

誰もが経験する「更年期」

D&I活動というと、会社組織における女性活躍推進、外国人、LGBTQ+、障がいを持つ方のサポートなどが代表的な例としてあげられますが、お互いの多様性を認め、尊重しあえる組織を目指す上で、例えば、ご自身の体の不調で治療中の方が、仕事と両立できるように支援することも我々が考えるD&I活動です。

「更年期」とは、加齢による性ホルモンの分泌量の変化に伴い、体に変調が現れる時期のことで、こうしたホルモンバランスの乱れによって起こる不快な症状を「更年期症状」と呼びます。

症状がひどく、生活に差し障るような場合が「更年期障害」で治療が必要です。症状に個人差はありますが、性別に関係なく、その年代の誰もが経験するものです。

今回のテーマ「更年期」を学ぶ目的は、誰にでも訪れる更年期の基本的な知識を身につけ、ご自身や周囲の方々にとって働きやすい環境を整えていくことにあります。

セッションでは、当社で産業医を務めていただいている長谷川 友香 先生に講師としてご登壇いただきました。日頃よりネットワングループ社員の健康と職場環境を専門的な立場で見守っていただいている先生に、更年期に関する基礎知識、症状、対処法についてわかりやすくご説明いただきました。

早速、セッションに沿って、更年期、更年期障害について見ていきましょう。

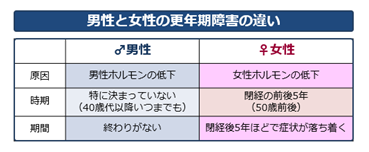

男女の更年期の違い

女性の更年期は、女性ホルモン(エストロゲン)が急激に減少する閉経前後のおよそ10年間のことをいい、おおむね45歳から55歳を更年期と呼び、閉経後5年ほどで症状が落ち着くとされています。

一方、男性の場合、男性ホルモン(テストステロン)は一般的に40歳代の中年以降、加齢とともに穏やかに減少しますが、更年期の症状は40歳代以降どの年代でも起こる可能性があり、期間に終わりがありません。中高年男性で、「なんとなく不調」「突然のほてりや発汗」などが続けば、更年期のはじまりかもしれません。

引用:一般社団法人 日本内分泌学会「男性更年期障害(加齢性腺機能低下症、LOH症候群)とは」

更年期の症状とは?

女性ホルモンは、脳の視床下部からの指令により卵巣から分泌されます。更年期になると、脳からの指令に対し、ホルモンが分泌されなくなるので、脳がパニックを起こし、自律神経が乱れ、ホットフラッシュと呼ばれるのぼせ・ほてり・発汗、イライラ、めまい、頭痛、不眠などの症状があらわれます。この他にも、肩こり、腰痛がひどくなったり、うつ状態、不安感などの症状に悩むケースもあります。

引用:更年期障害の症状と原因|更年期障害・更年期の悩みのことなら更年期ラボ (ko-nenkilab.jp)

一方、男性の場合、男性ホルモンには筋肉や骨を強くし、男らしい体を作る働きがあるため、「筋肉が衰えてきた」「疲れやすくなった」と感じたら更年期による影響かもしれません。

症状としては、関節症・筋肉痛、疲労感、発汗・ほてり、肥満、頻尿などの身体症状や、イライラ、不安・パニック、うつ、不眠といった精神症状に加え、ED・性欲低下などの性機能症状があります。

男女で共通した症状も多いですね。「イライラしているのは、更年期障害のせいじゃないの?」といった、中高年の女性を揶揄するような発言は、セクシャルハラスメントの知識の広がりとともに減ってきているとは思いますが、実は性別に関係なく起こりえるという知識がない方の発言でもあると思います。

治療法には、男女ともにホルモン補充法や漢方薬などの薬物療法、カウンセリング、食事療法、運動療法などの非薬物療法があります。

症状の種類や時期など、いずれも個人差があり、トラブルを感じることもなく更年期を過ごしてしまうケースもあれば、いくつもの症状が重なり、つらくて寝込んでしまう人もいます。

症状がひどい場合は、治療が必要ですので、女性の場合は、婦人科外来・女性更年期外来、男性の場合は、泌尿器科外来・メンズヘルス外来・男性更年期外来で受診しましょう。

長谷川先生からは、更年期の基礎知識に続いて、更年期障害の予防と対策として、生活習慣の改善・見直しについてのお話しがありました。十分な質の良い睡眠をとること、日常生活の中で運動を取り入れること、健康的なバランスのとれた食生活、禁煙、精神的なストレスを減らして心のバランスを整えることなどが大事です。

これらは更年期に限ったことではなく、日々を健康的に過ごすために必要なことですね。

更年期がキャリアに及ぼす影響

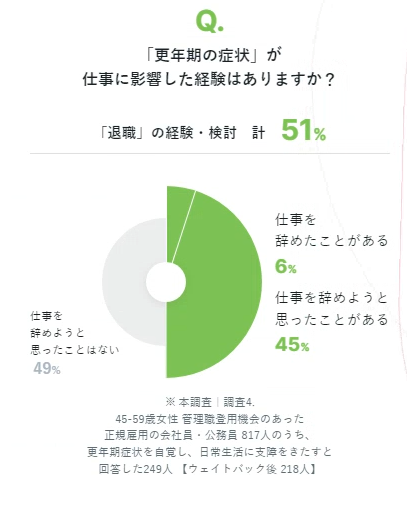

セッションの中で、長谷川先生から、更年期障害のある女性の仕事への悩みとして、興味深い調査結果の共有がありました。

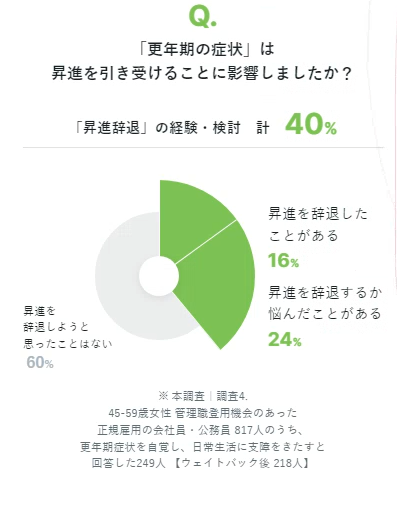

過去に管理職(課長相当職以上)への昇進の機会があったという方への調査結果が以下です。

引用:女性の健康と仕事への影響に関する調査(2021年9月実施)(大塚製薬株式会社調べ)

D&Iの主要な活動として、当社でも女性活躍推進法に基づき、2030年までに役職者に占める女性割合を15%とすることを目標にしています。40~50歳代といえば、様々なキャリア経験を積み、まさに組織をけん引する役割を担っていただきたい方が多い年代かと思いますが、5割を超える方が仕事を辞めようと思ったことがあり、4割の方が実際に昇進を辞退、あるいは辞退するべきか悩んだ経験があります。

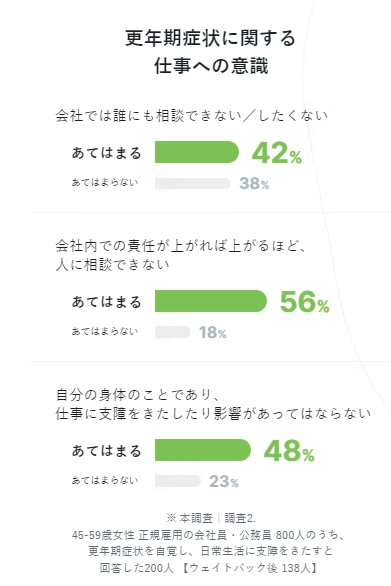

そして、次のグラフは「更年期症状に関する仕事への意識」の調査結果になります。会社では誰にも相談できない/したくない、と回答した方が4割を超えます。

※質問に対し「あてはまる」「ややあてはまる」と回答した人の割合を合算し、「あてはまる」として表記

引用:女性の健康と仕事への影響に関する調査(2021年9月実施)(大塚製薬株式会社調べ)

他人ごとにしない、相手を思いやる気持ち

当事者になって初めて、更年期障害について学ぶ方も多いと思われますが、自身の健康だけでなく、キャリアにも大きな影響を及ぼすことがわかりました。ご自身や職場の周囲で、更年期障害について知識と理解があれば、更年期障害を発症したとしても、キャリアを諦めずに、働き続けることができるかもしれません。更年期の症状について、周囲に相談しやすい職場環境であることはとても重要になります。

冒頭でも触れたように、更年期障害は、個人差はあっても、性別に関係なく、40歳代以降で誰にでも起こりうるものです。

また、更年期障害に限らず、加齢や生活習慣の乱れなどから、がん、心筋梗塞、脳卒中などの恐ろしい病が突然我が身に降りかかることもあるでしょう。今はどこにも不調を感じていなくても、自身が治療を受ける当事者になる可能性は誰にでもあります。

今回のセッションには、更年期にあたる世代の方だけでなく、若い世代の社員も多く参加していました。知識があれば、周囲への接し方がわかりますし、自身に起こっても慌てず対応できます。他人ごとにせず、自身も当事者になりうることを常に意識して、相手を思いやる気持ちが大切です。こうした一人ひとりの思いやりは、多様性を受け入れて、組織を成長させていく企業文化につながるものと強く思います。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。