- ライター:渡部 満幸

- 2004年4月1日、ネットワンシステムズ入社。

応用技術、製品主管部門、製品担当業務で技術者として15年以上勤務。

主としてCisco製ローエンド~ハイエンドルータ製品の技術担当として15年の経験があります。

Cisco製だけでなくJuniper製、Nokia製ハイエンドルータの技術担当としても兼務経験があります。

現在はCisco製ロー/ミドルレンジルータ、Catalystスイッチ製品群およびVMware SD-WAN (VeloCloud)の技術担当。

目次

みなさまこんにちは。

ネットワンシステムズの渡部です。

今回は VMware SD-WAN™ をすでにご利用中のお客様へのお知らせと、VMware Edge Network Intelligence™(以下、ENI)についてほんの少しだけ、本当に少しだけ、簡単に、ご紹介いたします。

ENIに関する内容は、ENIの全体のうちの本当に一部、ひとつまみにすぎません。

このソリューションの全貌や真の価値については、また別の機会に。

VMware SD-WAN をご利用中のお客様は VMware Edge Network Intelligence を一部無料でご利用いただくことができます

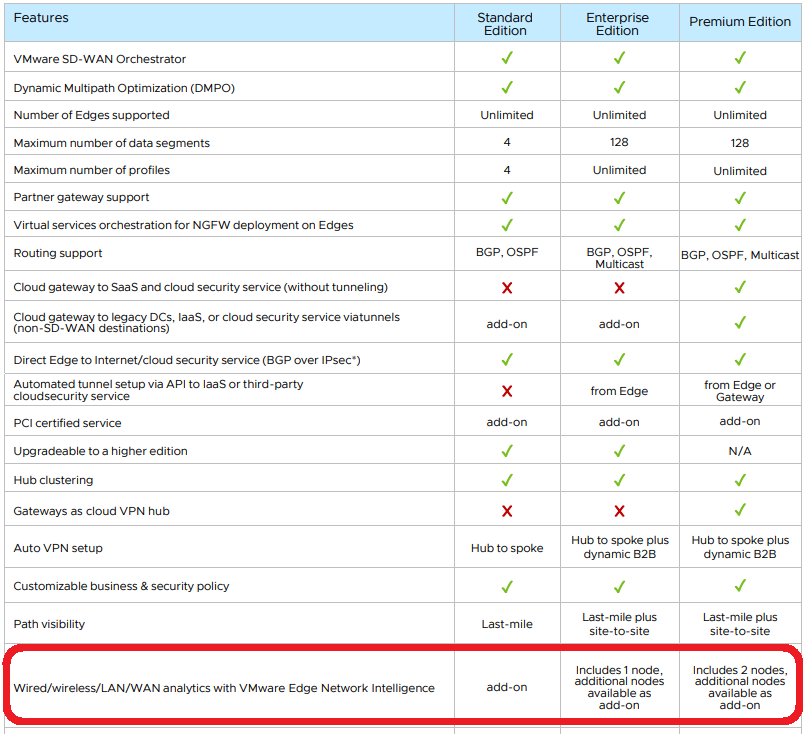

VMware SD-WAN データシートの以下の記載をご覧になったことはありませんか?

図1. VMware SD-WAN データシートより一部抜粋

VMware SD-WANのEnterpriseあるいはPremium Editionライセンスには、"Wired/wireless/LAN/WAN analytics with VMware Edge Network Intelligence"のノードライセンスが1つあるいは2つ付属しています。

つまり、この機能を追加料金なしで利用できるのです!

ENI ノードライセンスとは?

ENIのライセンスは、ENI上に登録される機器の数を"ノード"としてカウントして課金される体系になっています。

またENI Client ApplicationをLAN内の端末にインストールしている場合、これを1クライアントとしてカウントします。

あくまでもENI上で利用者が意図的に登録した、あるいはENI Client Applicationをインストールした機器が対象であり、ENIが通信を識別して自動検出した機器はカウントの対象外ですのでご安心ください。

たとえば100台のネットワークカメラやセンサーが設置されており、それらが発する通信を分析エッジが検出した場合、これらのカメラやセンサーはノードライセンスやクライアントライセンスとしてのカウントには含まれません。

ただしWireless LANコントローラを登録し、それが管理するアクセスポイントが100台ある場合は100ノードとしてカウントされます。

(Wireless LANコントローラ はノードとしてカウントされません)

ノードとしてENIから管理/制御が可能で、登録した場合にライセンスカウントされる機器は以下のようなものがあります。

- Wireless LAN アクセスポイント

- L2/L3 スイッチ

- VMware SD-WAN Edge

- 各種端末等にインストールされたClient App (20 client apps = 1 node としてカウント、例えば1~20台にインストールされている場合は1ノード、21台目にインストールすると2ノードライセンスとしてカウント)

VMware SD-WAN に付属する ENI ライセンスの利用に関する注意

VMware SD-WANのEnterpriseあるいはPremium Editionに付属するENIノードライセンスのご利用には以下の注意点があります。

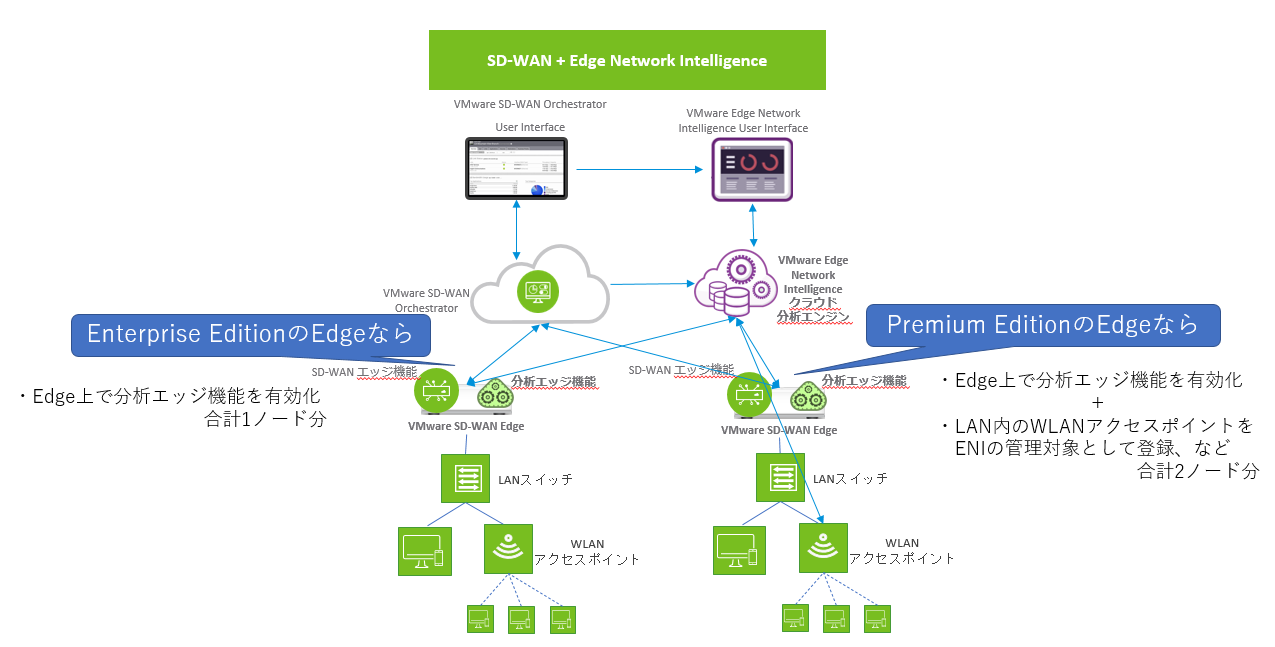

- 該当のVMware SD-WANライセンスが有効になっているSD-WAN Edge上で利用される必要があります

- Premium Editionの場合、該当のVMware SD-WANライセンスが有効になっているSD-WAN Edge上で1ノード分利用され、もう1ノード分はそのSD-WAN EdgeのLAN側に接続されているノード機器(Wireless LANアクセスポイントやスイッチ)で利用される必要があります

- ENIノードライセンスを追加購入する場合、VMware SD-WANに付属するENIノードライセンスは追加購入分のノードライセンスボリューム算出に含まれません(例えば1~199ノードライセンスを利用可能な追加ライセンスを購入する場合、199ノード+VMware SD-WAN付属ライセンス分が利用可能)

図2. VMware SD-WANライセンスエディションと付属するENIノードライセンスの利用例

VMware Edge Network Intelligenceとは?

VMware Edge Network IntelligenceはVMware社が買収したNyansa社のテクノロジーを使用した製品で、エンタープライズネットワークにおけるさまざまなデバイスの通信品質や振る舞いを収集、機械学習による高度な分析、可視化、さらに自動修復機能を与えるAIOpsソリューションです。

VMware Edge Network Intelligence のドキュメント

https://docs.vmware.com/jp/VMware-Edge-Network-Intelligence/index.html

ENIについては当社でも調査を進めている最中ですので、検証環境で試してみた状況を少しご紹介してみようと思います。

SD-WAN Edgeに付属のライセンスを有効化するだけでも追加のメリットがある

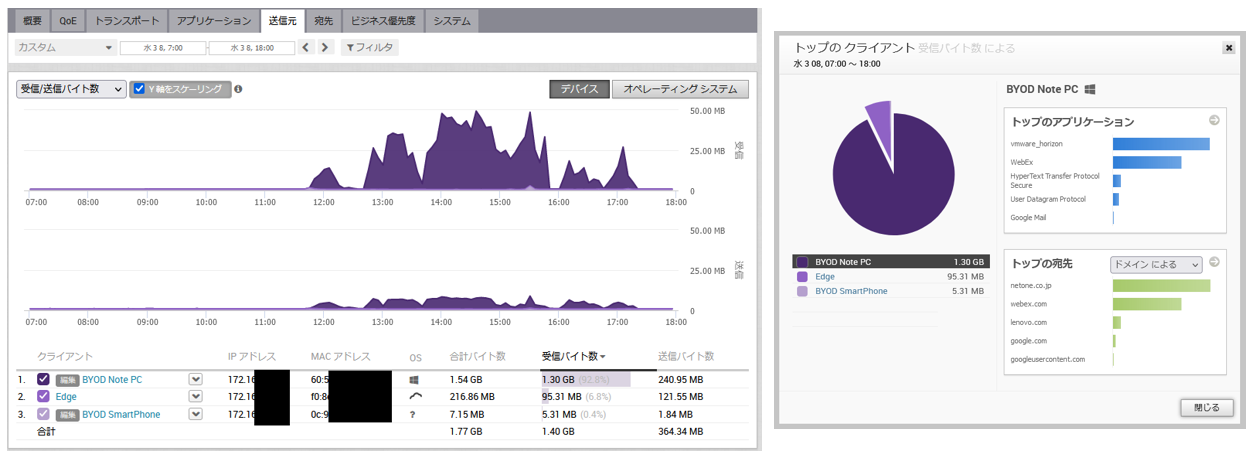

SD-WAN Edgeだけの場合であっても、アプリケーション毎、端末毎の通信量を可視化することができます。

※クライアントの"BYOD Note PC"などは筆者が手動で設定したものです

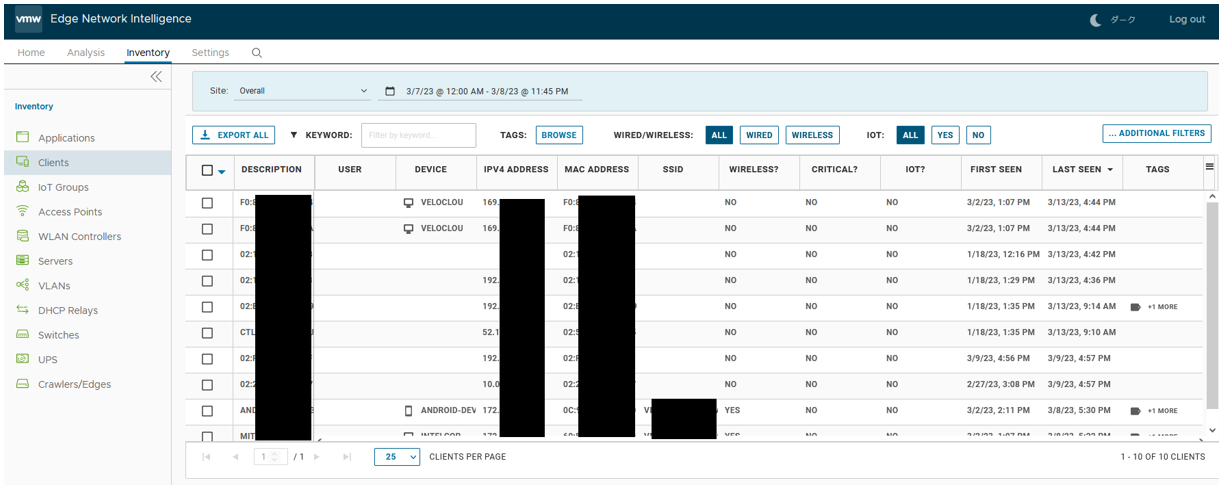

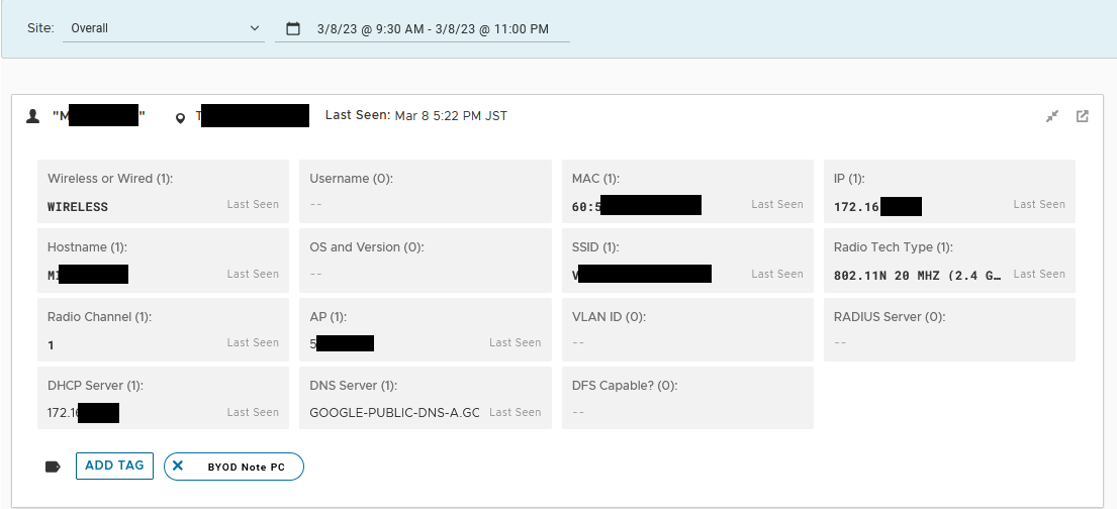

一方でENI側の可視化結果を見ると、さらに詳しい端末の情報を自動で取得しています。

これを見ると、端末が有線接続なのか無線接続なのか、無線であれば接続しているSSIDは何か、いつ接続されて最後に通信したのはいつか、といった情報が収集されています。

図5. ENIが検出した端末の情報

図5. ENIが検出した端末の情報

端末の詳細情報を開くと、ホスト名や接続している無線チャネルや周波数、アクセスポイント名等、VMware SD-WANでは見られない様々な情報を確認できます。

※VMware SD-WAN Edgeだけで分析エンジン機能を有効にしても収集できない情報が項目としては含まれているようです。

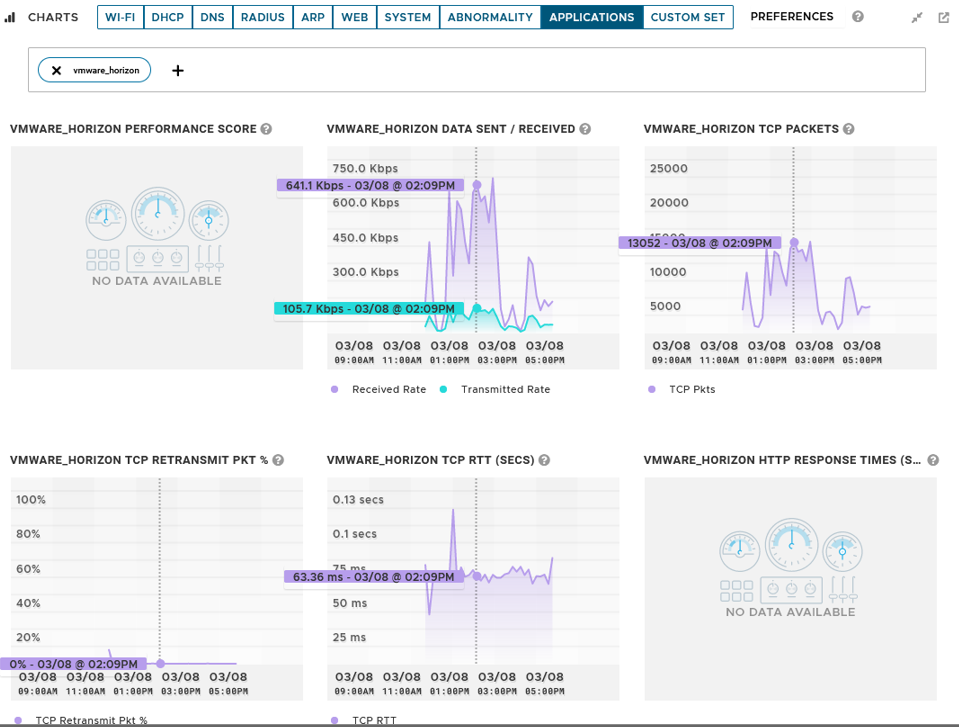

さらにこの端末が通信しているクラウドアプリケーションの通信品質も詳しく表示できました。

まだまだ調査中のため、詳しい紹介はまた今度になりそうです。

ENIは単なる可視化製品ではない

ここまで紹介した内容を見ると、詳細版可視化製品のように見えてしまうかもしれませんが、そうではありません。

ENIはネットワークの状態を可視化するだけでなく、得られた情報を集積し、それをもとに機械学習を使用した高度な分析を行い、ネットワークのベースラインを確立します。

このベースラインはネットワークや端末の挙動としての「正常な状態」として判断の材料に利用できます。

そしてこのベースラインから逸脱する何か、例えば「いつもと違う通信量でやりとりしている」、「いつもと違う宛先と通信している」、「いつもより通信速度が出ていない」といったことをENIが自動的に検知します。

検知した異常を一定のポリシーに従い自動修復したり、管理者に通知したりすることができます。

ENIソリューションは最近はやりの"AIOps"というモノです。

まとめ

繰り返しになりますが今回の記事は、「既にVMware SD-WANをEnterpriseあるいはPremium Editionでご利用中のお客様は、VMware Edge Network Intelligenceの機能を一部無料で利用できます」ということをお伝えしたかったものとなります。

とはいえ、まずはENIがどういったモノなのかを知っていただかないとご興味もわかないかと思いましたので、今回の記事で少しだけ紹介させていただきました。

ENIについて今回ご紹介した内容は、このソリューションのほんの一部、ひとつまみ程度の範囲でしかありません。

また、VMware SD-WANライセンスに付帯するENIライセンスを使用した場合のご紹介のため、可視化範囲や内容、対応可能なレベルなどが限定的でした。

しかしENIはVMware SD-WAN Edgeだけでなく認証サーバやWireless LANコントローラ、アクセスポイント、スイッチ等、さまざまなネットワーク上の機器を管理ノードとして登録することで、さまざまな情報を自動収集し、より高度な可視化と複雑なネットワークの自動オペレーションを提供します。

あらゆる機器がネットワークに接続され、その数や種類の把握、通信の特性、傾向など、ネットワーク全体を把握して管理するということ自体の複雑化、高度化が急速に進んでいる昨今では、すべてを人間の手で行うことは事実上不可能でしょう。

そうした課題を解決するための一つのツールとして、ENIというソリューションが利用できるのではないかと思います。

免責事項

2023年03月14日時点の情報です。

今後のアップデートにより動作や提供条件が変更される可能性があります。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。