目次

はじめに

昨今において、IT(Information Technology)はビジネスの中核を担うものになっています。IT インフラからのデジタルデータを活用(Digital transformation:DX)することによって、継続したビジネス成長が期待できます。一方で、ビジネスの生命線とも言える IT を支える“インフラ”自体の多様化が進み、より複雑な環境に変貌しています。更に、総務省発行の「令和3年版情報通信白書」にて"「人材不足」はいずれの国でも上位に来ているが、日本は特に多く、ダントツの1位となっている"と報告されています。このように、IT インフラが複雑化しているのにも関わらず、技術者の確保が困難になっています。

上記の問題に対して、世界的に見てもソフトウェアの活用が重要視されています。構成管理、自動化、オブザバービリティ(可観測性)、Green transformation(GX)と、あげればキリがないほど注目されているキーワードがいくつも見受けられます。

かくいう私たちも、どういった手法で、どのような流れで IT インフラを安定運用しながら拡張・改新していくのかを、グローバルトレンドと日本特有の現状を照らし合わせながら、日々模索しています。

連載第1回目の本ブログでは、監視データ利活用方法について解説します。2回目は自動化、3回目は最適化に焦点をあて、ソフトウェアを使った効果を掘り下げて紹介する予定です。

IT インフラのデータ利活用について

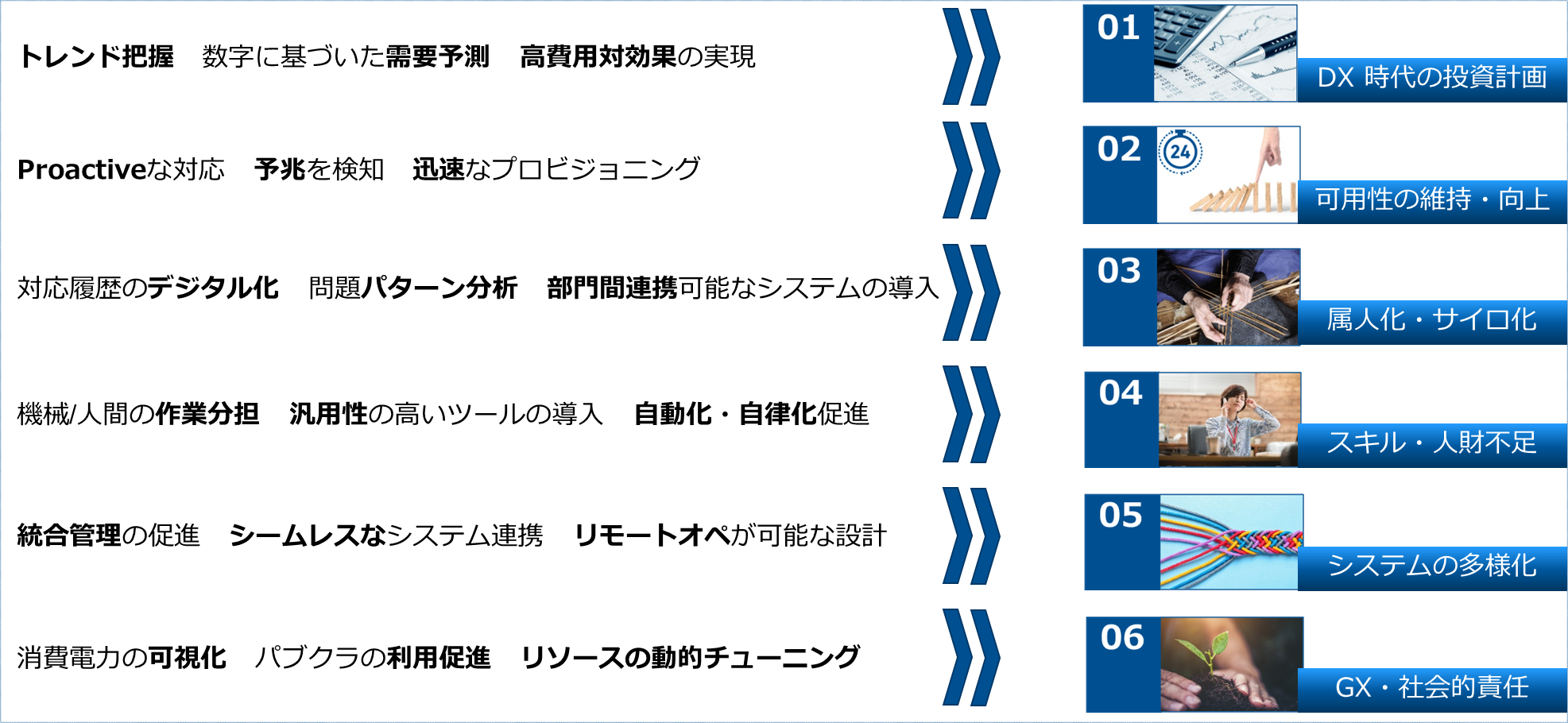

IT インフラからの各種情報は様々な用途・目的で活用できます。以下に、6つのカテゴリに分けて具体的な活用方法を記載します。

※一例であり、カテゴリを跨いで活用できる情報も大いに存在します。

01. DX 時代の投資計画

- 各種インフラリソース(CPU、メモリ、ストレージ、ネットワーク、セキュリティなど)の利用率を監視することによって、トレンドの把握はもちろん、費用対効果を高めることができます。並行して、追加投資が必要な箇所の特定、計画的なリソース増設が可能になってきます。

02. 可用性の維持・向上

- 各種リソースの状況を把握することで、プロアクティブメンテナンスが可能となります。障害の予兆が見られた場合、事前の対策を施すことによって、ダウンタイムを最小限に抑えることで可用性向上に繋がります。併せて、自動化を採用することでプロビジョニングの迅速化が可能になり、新システムのスムーズな導入・展開・改善が期待できます。

03. 属人化・サイロ化問題

- 対応履歴(インフラリソースの設定変更や構成変更)をデジタル化することによって、属人化からの脱却(別の作業者に展開することが容易)が図れます。加えて、パターン分析が可能なソフトウェアを使うことで、問題・障害のパターン解析が可能です。これにより、数年前の障害と現在起きている障害の類似度を導き出し、同じような問題であれば以前の手順に従って問題解析・障害対応などが行えるようになります。

04. スキル・人財不足問題

- 各種作業内容の棚卸し及びデジタル化を実施した上で、機械による対応と人間による対応を分類し、必要なスキルの具体化が可能と考えられます。自動化・自律化は機械側が担当し、オペーレーターはそれらのソフトの使い方、承認作業を通常業務としながら、新規サービスの検討、設計、展開などに注力することが可能です。機械によるオペレーション比率を上げることによって、スキルの偏り、人財不足の問題を解決できると考えられます。

05. システムの多様化に対するアプローチ

- 従来の、人間によるオペレーションをソフトウェア側が担当することで、技術者は新規サービスの検討・設計・展開などに注力することが可能です。加えて、各システム理解に必要な学習時間の短縮、理解のばらつき解消にもつながります。従って、ソフトウェアによる自動化・自律化の促進が、技術者の人財不足・スキルの偏りといった問題を解決できると考えられます。

06. GX・社会的貢献

- 最後に、環境への配慮として、不要なリソースの停止などが考えられます。適切な監視が行われている環境では、ほとんどの場合において、一時的にリソースの開放が可能といえます。例えば、ビジネスに関わるワークロードの場合では、利用が少ない時間帯(土日祝日や平日の夜間など)において、省リソースで回すことが期待できます。こういった地道なアプローチができるのは監視のお陰であり、適切な監視とリソースの最適化が脱炭素化に向けて大きな影響を持つと考えています。

インフラ情報利活用がもたらすもの

今まで述べた01~06の内容をまとめると下図のとおりです。

まとめ

デジタルデータの活用は様々な効果をもたらし、ビジネスの継続した成長の手助けをしてくれます。連載の1回目は、活用方法について述べましたが、2回目は、特に上記で示した「02. 可用性の維持・向上」~「06. GX・社会的貢献」を実現に向けて自動化の観点からご紹介します。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。