- ライター:片野 祐

- ネットワンシステムズに新卒入社し、PF, NW, SW, AIといった様々な製品、技術の担当として技術検証、提案導入支援、データ分析等を行ってきた。その後、よりお客様に近い立場でSW開発支援や自動化技術を中心とした案件推進活動を実施。現在は運用高度化を目指し自動化技術の製品担当やソリューション開発に従事。

目次

はじめに

以前の記事( Red Hat Ansible Automates 2022 Japanでの講演を振り返って )ではRed Hat Ansible Automates 2022 Japanでの講演内容のサマリをお伝えしました。自動化はその手法やテクノロジーに注目が集まることが多いですが、今回は自動化のためのコードを書いたり、設定を行う前の段階に注目してお伝えするとともに、自動化をする際に普段考えていることを書き起こしてみようと思います。

自動化は手段であり、目的ではない

よく言われることですが、これに尽きると思います。自動化を行うことはあくまで目的を達成するための手段です。そのため、自動化そのものを目的にしてしまうと本当にやりたかったこととずれてしまったり、自動化を導入して終わりになってしまう可能性が高まると考えています。また、今まで手動で行ってきた業務をいきなり自動で行えるようになるのではなく、自動化するための下準備を行い、徐々に手動業務を自動化していくことが、結果として目的を達成することにつながります。その下準備の一例が業務フローの可視化と修正です。

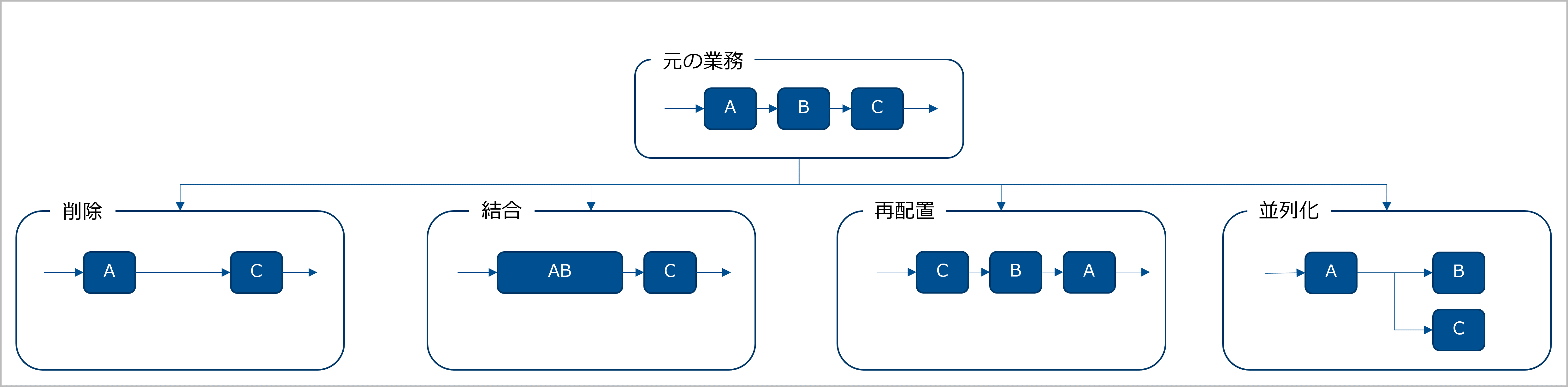

今まで手動で行ってきた業務を自動化する際、既存の業務フローをそのまま自動化するよりも、自動化用に業務フローを組み替えた方がより効果が高まる場合が多くあります。よくある業務フローの組み替えは以下の通りです。

- 削除:自動化により必要なくなったタスクを削除する

- 結合:連続していたタスクを一つのタスクとして実行する

- 再配置:タスクの順番を入れ替える

- 並列化:連続していたタスクを並行して実行する

人間が得意な作業と機械/ソフトウェアが得意な作業は異なるため、自動化用の業務フローにすることでより効果が高まると言えます。また、すでに作業手順書のテキストで作業内容を書き起こしている場合でも、あらためてフロー図として書き起こしてみると良い効果があります。

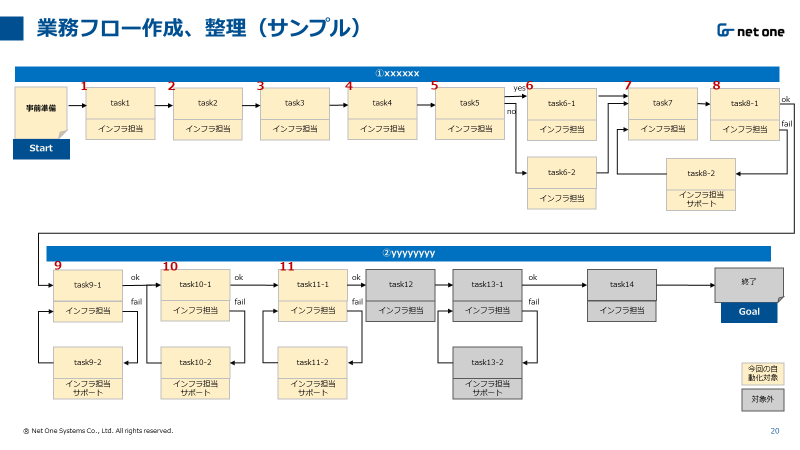

業務フロー作成の効果

業務フロー図を作ることで例えば以下のような効果があると考えています。

- 関係者がタスクと作業の流れを追いやすく、共有認識を持てる

- フロー図があると自動化のためのコードを作成する際のわかりやすいインプットになる

- 手順書に記載していなかったが行っていた作業の存在がわかる

ゴールの状態は同じイメージを持っていても、どのようなステップを踏んでゴールにたどり着くのか、言葉や文字だけで説明しようとすると共通認識を持つことは難しく、認識の齟齬が生まれやすくなります。ここで図としてフローを表すことで視覚的に業務をわかりやすくできます。またインプット情報とアウトプット情報が整理されていれば、自動化のためのコード作成にも入りやすく、コード作成に関わらない人でも流れを追えるためフロー図の作成はした方が良いと考えています。

すべての既存業務を自動化できるのではなく、中には手動のまま残る業務もあると思います。同じ人が運用に長く関わることで明文化はされていないものの実は行っていた作業があった、ということも中にはあると思います。そのような暗黙知になっている業務を洗い出すとともに自動化の対象となる作業を選別するためにも、一度わかりやすく可視化することが重要です。

さて、ここまでは自動化を行うための技術に取り掛かる前の整理について書いていきましたが、行った自動化がどのような効果を生み出すのかについても最後に触れたいと思います。自動化を検討する際にはKPI/KGIを決め、ほとんどの場合で今までの作業時間と自動化後の作業時間がどのように変化するのか?が話題になると思います。そこで、あらためて自動化の効果についても考えてみました。

自動化の効果とは?

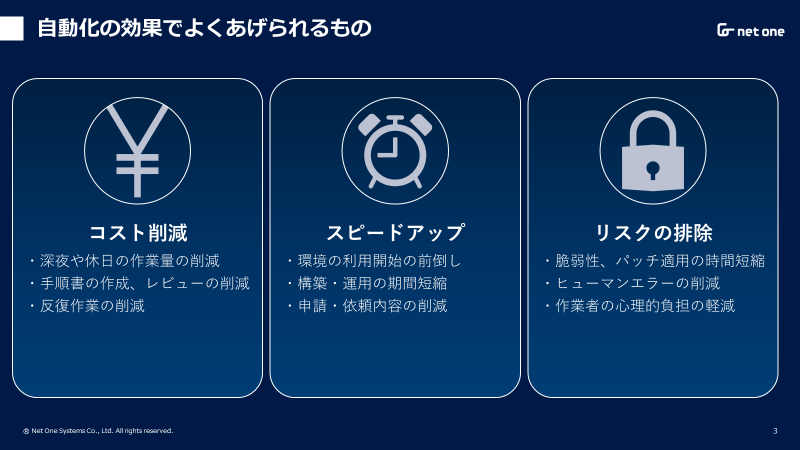

よく自動化導入の効果を以下のように言うことがあります。

このコスト削減について少し考えてみると、例えば今まで手動で10hかけて行っていた業務が自動化によって1hになった場合、90%削減と言えます。90%削減と聞くと非常に大きな効果が出たようにも見えますが、実際には9hの削減であり、この9hにだけ注目してしまうとあまり効果が出ていないようにも見えてしまいます。そのため、効果を見る際にはどの軸で見るのか、どの範囲で見るのか、そのコスト削減で他に生み出せるものがあるかを合わせて考えても良いかもしれません。10hが1hになった例は見方を変えると以下のようにも見えます。

- 週に一回同様の作業があるため、年間では52週×9h=468hの削減効果がある

- 今までは複数の作業員が張り付きで作業を実施しなければならなかったが、自動化すると人間はボタンを押して待っているだけの時間があるため、作業時間1hの中も並行で作業ができる余地がある

- 営業時間内で30分準備、夜間に自動で作業実施、翌営業日に30分で結果の確認というようにできると、夜間作業から解放され、作業員は肉体的にも心理的にも負担が軽減される

- 自動化を導入することでヒューマンエラーが発生しにくくなるため、手動で作業を実施していたときのリカバリー作業も減る

自動化を実施する目的によって効果をどのように測定するのか変わると思いますが、目に見えにくい効果をどのように測定していくのか、今後も考えてみたいと思います。

まとめ

今回は業務の自動化を技術的に実施する前に注目して、普段考えていることを書いてみました。自動化を検討していて、この記事をご覧になった方の参考になれば幸いです。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。