- ライター:細谷 典弘

- 2008年ぐらいからデータセンターネットワークの調査・検証を行っていたが、ここ数年は、マルチクラウド基盤に用いられるハードウェアとソフトウェアの最先端テクノロジーに関する調査・検証と、案件の技術支援をする業務に従事している。

特に Kubernetes に注目している。

また最近では、放送システムの IP 化に向けた技術調査・検証も行っている。

【主な保有資格】

CCIE Routing and Switching (#16002)

CCIE Data Center (#16002)

Red Hat Certified System Administrator in Red Hat OpenStack(RHCSA) (EX210)

電気通信主任技術者(伝送交換)

目次

最近、ライブプロダクション環境においての放送 IP の導入がより現実的になってきているように思われます。

ライブプロダクション環境で用いられるスイッチはデータセンターで使われているスイッチのため、比較的金額が高くなります。

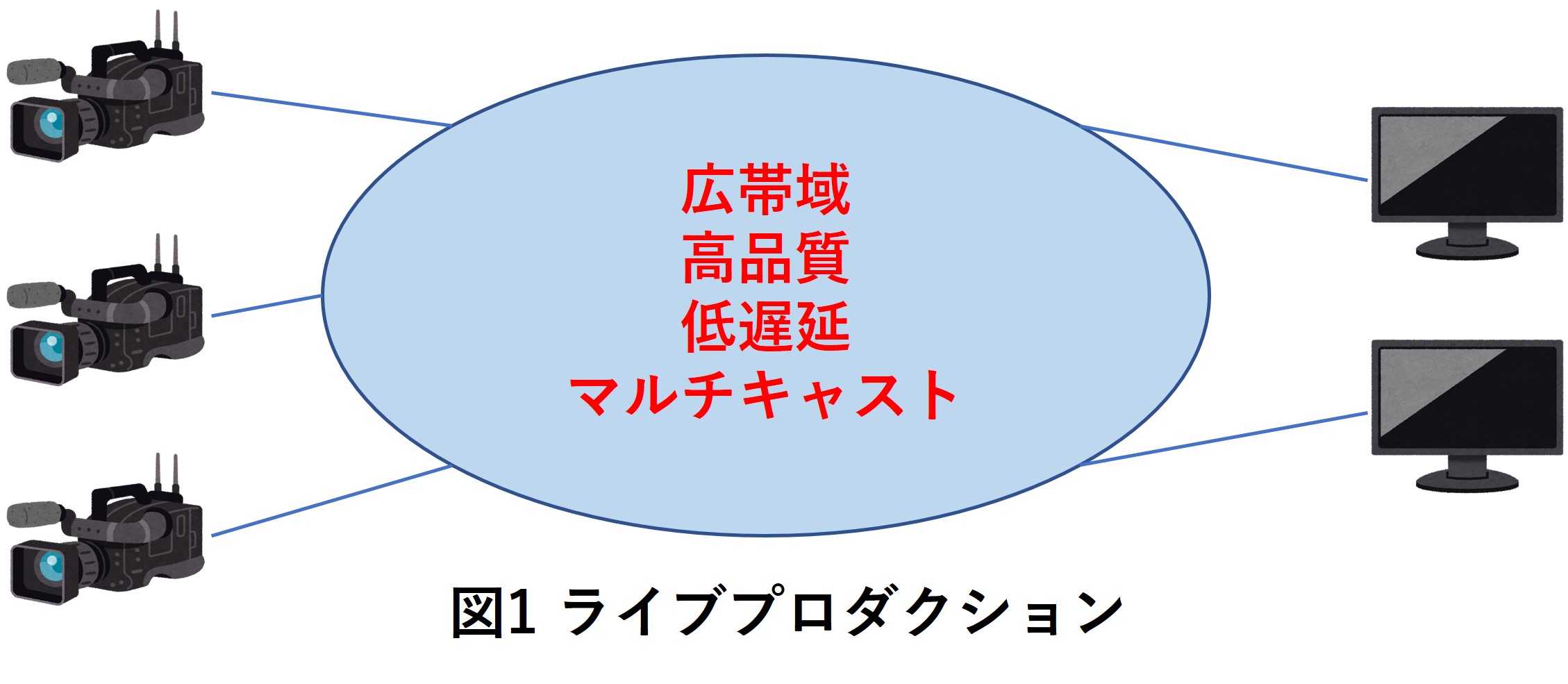

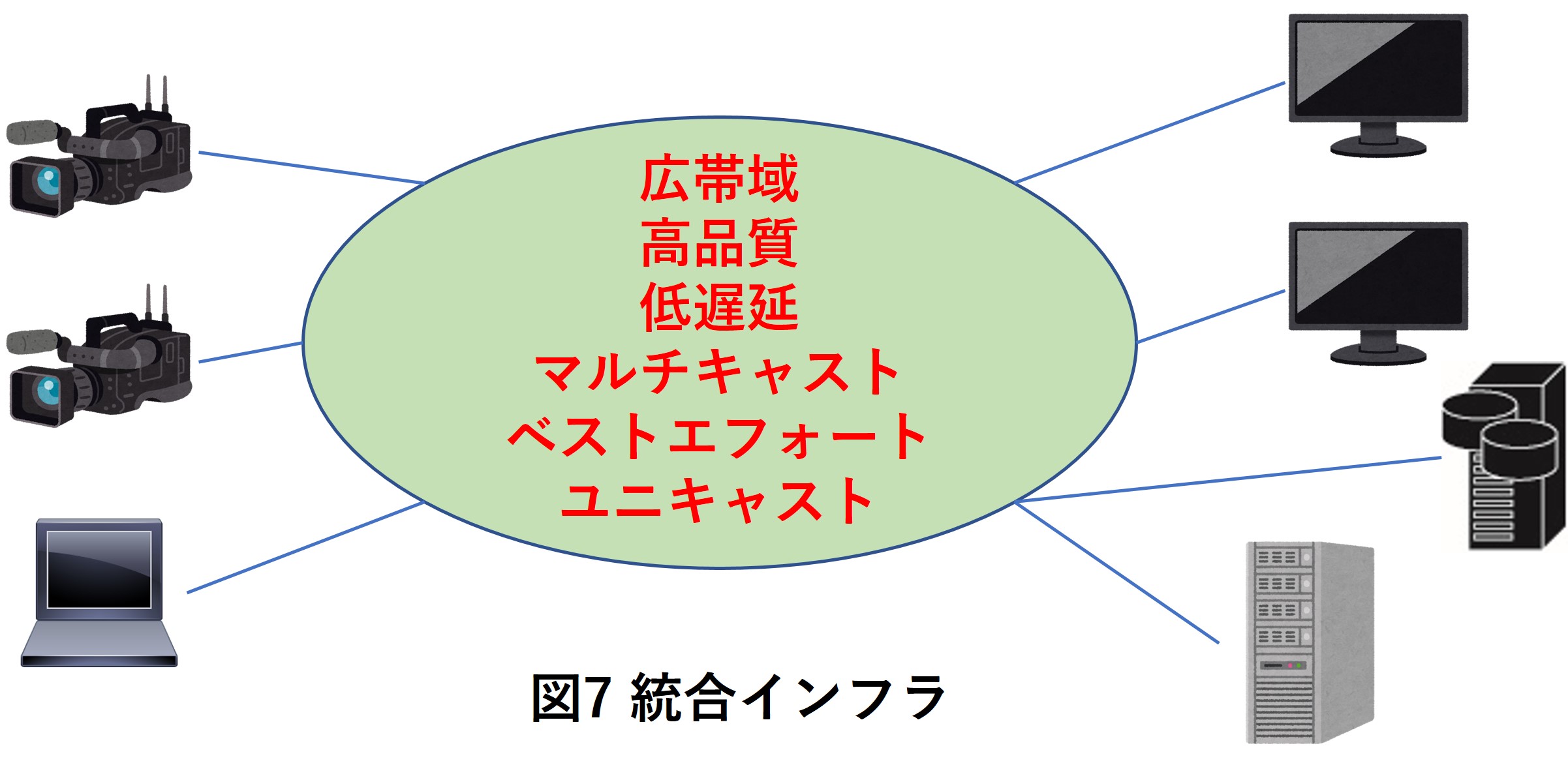

データーセンタークラスのスイッチが使われる理由は、ライブプロダクションでは広帯域で高品質な低遅延のネットワークインフラが求められるためです(図1)。

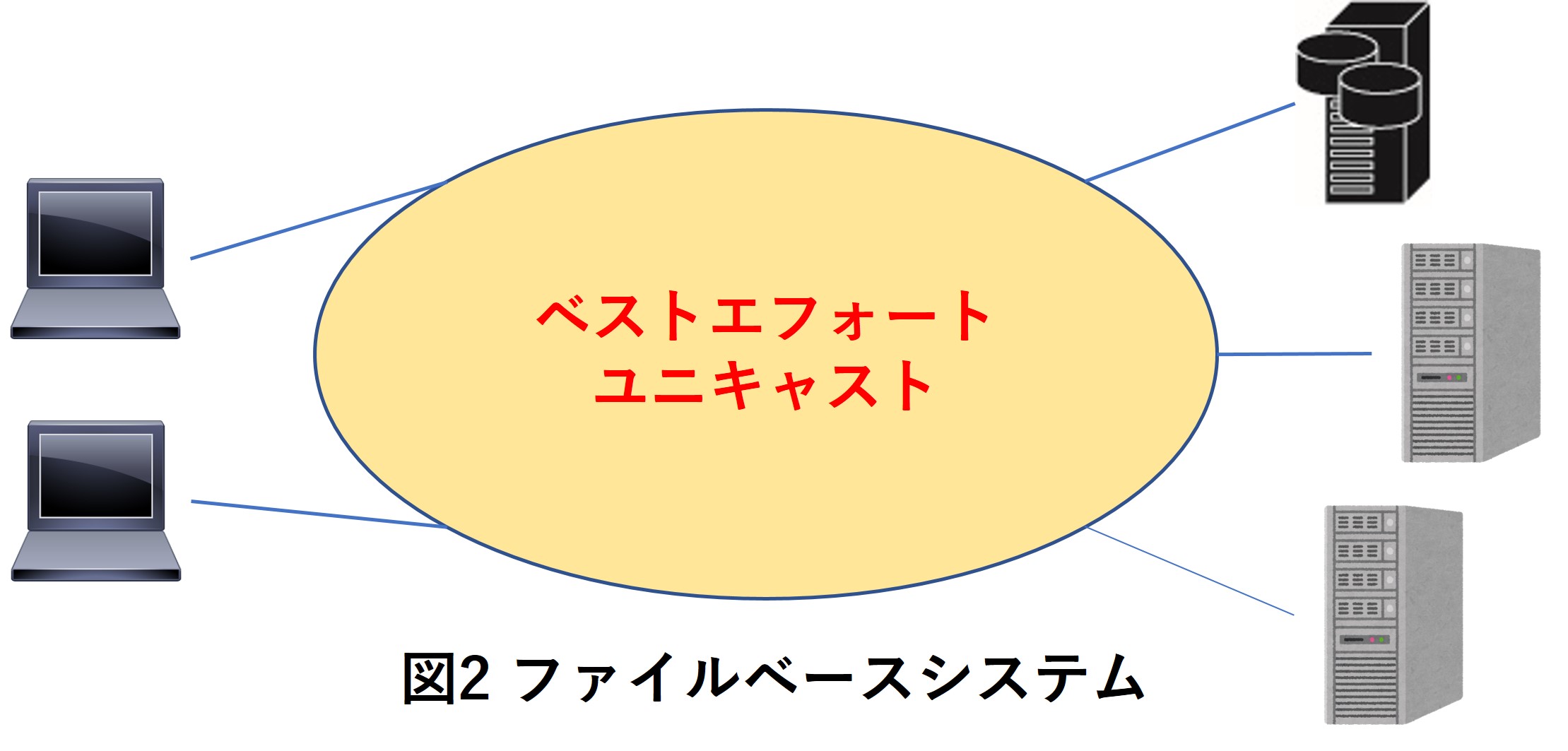

一方、ホストプロダクションではすでに IP 化されていますが、ファイルベースに必要なネットワークインフラはベストエフォートのものになります。

ベストエフォートとは、品質を保証しないネットワークになります。

また、ライブプロダクションはマルチキャストで、ファイルベースはユニキャストの違いもあります(図2)。

そこで、ライブプロダクション用に比較的高価なスイッチを用いて IP のインフラを構築するのであれば、ファイルベースのインフラと統合できないのかと考える方も多いと思います。

ライブプロダクションとファイルベースシステムの統合

今回は、Cisco の Non-Blocking マルチキャスト (NBM) の機能でライブプロダクションの帯域を守りながら、ファイルベース用のベストエフォートのネットワークを統合する方法をご紹介いたします。

なぜ Non-Blocking マルチキャスト (NBM) のよう機能が必要になるのかは、「Video over IP:放送システム IP 化で押さえておくべきネットワーク冗長の落とし穴」で紹介しています。

Non-Blocking マルチキャスト (NBM) の動作は、「放送システム IP 化に向けたネットワーク技術」で紹介しています。

NBM 環境でファイルベースのユニキャスト通信を行った場合、NBM で確保される帯域がリンクの帯域を使い果たしていなければ、ユニキャスト通信をベストエフォートで行うことは可能です。

しかしながら、ライブプロダクションのマルチキャスト通信で使用できるリンクをすべて使い果たしているとき、ファイルベースのユニキャスト通信は全く流れなくなってしまいます。

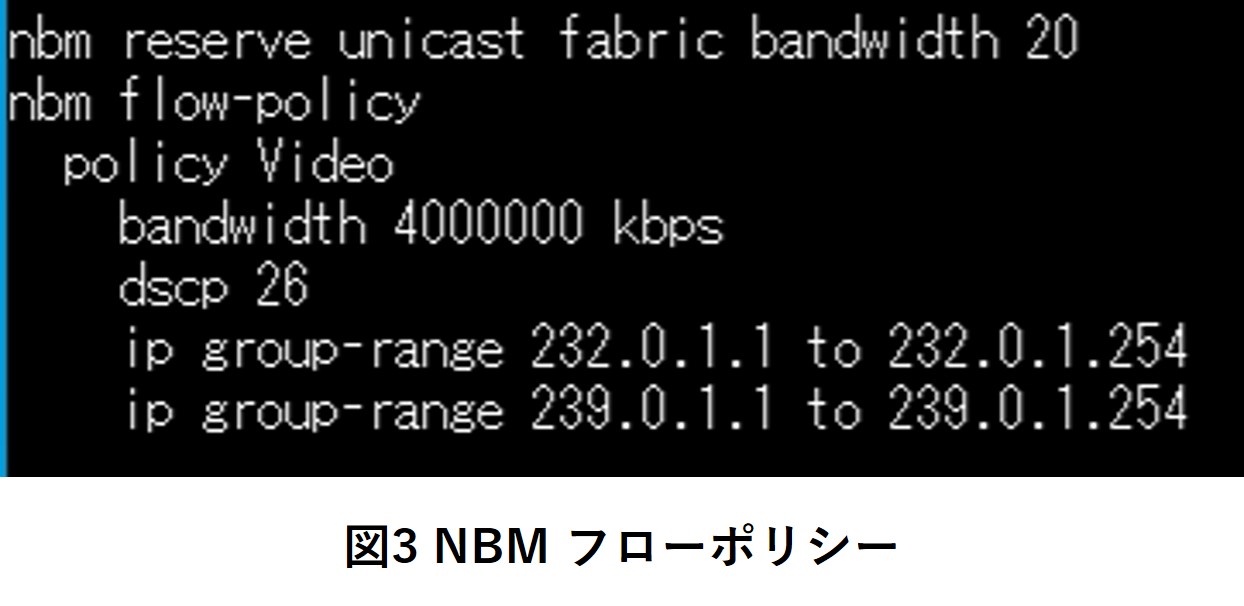

次の検証では、ASM (239.x.x.x) と SSM (232.x.x.x) のマルチキャストおよびユニキャストの通信が混在した環境になっています。

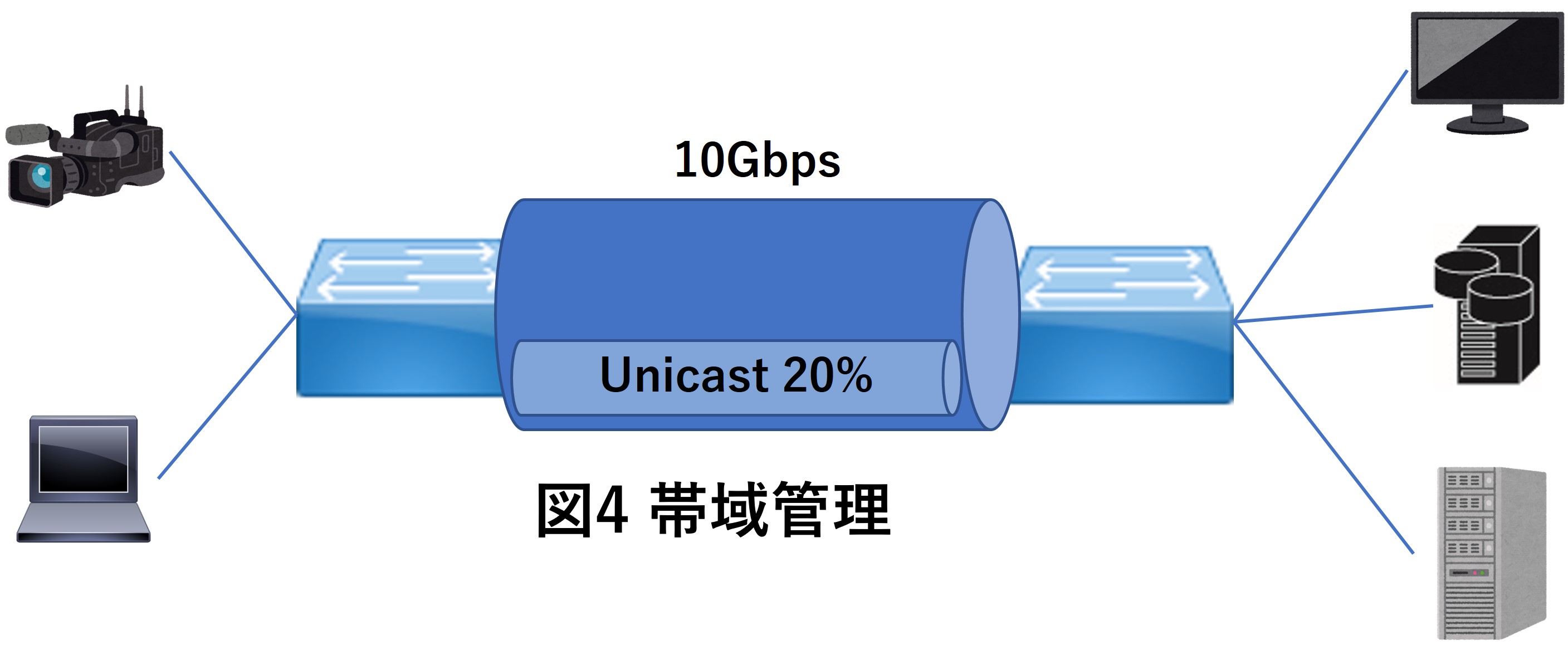

検証環境のスイッチ間リンクは 10Gbps で、マルチキャストの1フローに 4Gbps、ユニキャスト全体に 2Gbps を割り当てています(図3)

絵にすると図4のようになり、ユニキャストで確保した帯域の残り 8Gpbs をマルチキャストは使えることになります。

以下の検証ではマルチキャストフローを3つ作成し、ユニキャストに2Gbps の負荷をかけています。

今回は ASM で検証していますが、SSM のみでも ASM と SSM が混在した環境でも同じです。

NBM の機能により、10Gbps のリンクには 4Gbps のマルチキャストフローは2つしか帯域が確保できないため、3つ目のマルチキャストはドロップしています。

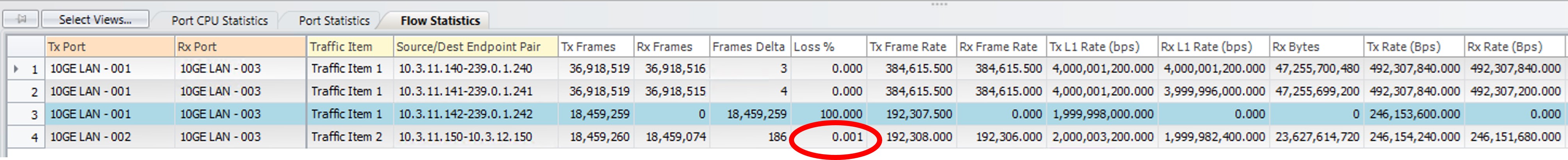

ユニキャストに関しては 2Gbps の帯域を使えるようにしているためドロップ無しで通信が出来ています(図5)

(Loss が 0.001% になっていますが、これは負荷をかけている途中のためで、負荷を止めたときには 0.000% になります)

図5 マルチキャストユニキャストの共存検証1

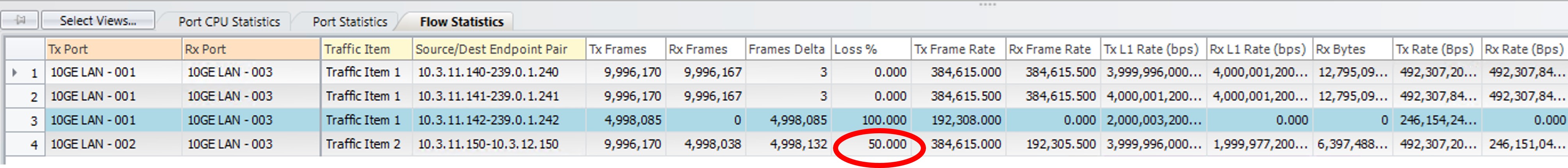

図6のようにユニキャストの負荷を 4Gbps にすると、ユニキャストの通信には 2Gbps の帯域しか割り当てられていないため 50% のドロップが発生します。

よって、ユニキャストの通信によりマルチキャストの通信断が発生することはありません。

図6 マルチキャストユニキャストの共存検証2

まとめ

今回の検証は ASM の結果を表示していますが、SSM のみでも、ASM と SSM が混在した環境でも結果は同じになります。

つまり、ドロップが許されないライブプロダクションの IP 通信と、ベストエフォートで問題ないファイルベースの通信が共存できることになり、ライブプロダクションのシステムとファイルベースのシステムにおいてインフラの統合が可能になります(図7)。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。