目次

2050年のカーボンニュートラルの実現に向けた取組は、2021年後半あたりからその勢いはますます活発化し、今日では話題にならない日はないのでは?と思うくらい市場を賑わしています。そんな2050年のカーボンニュートラルの実現に貢献する、温室効果ガス(Greenhouse Gas、以下、GHG)の削減を目的としたテクノロジーには様々なものがありますが、本Net One Blogでは、それらのテクノロジーの一つである液浸冷却について紹介します。

空冷から液冷(Liquid Cooling)・液浸冷却(Immersion Cooling)へ

CPUやGPU等のプロセッサーの冷却方法としては、空冷が長く一般的ではありますが、スーパーコンピューター(大規模で高速な計算能力を有するコンピューター)では、大分前からプロセッサーの高密度化が進み、空冷では十分な冷却が出来なくなったため、液冷(英語ではLiquid Coolingと表現)が採用されています。

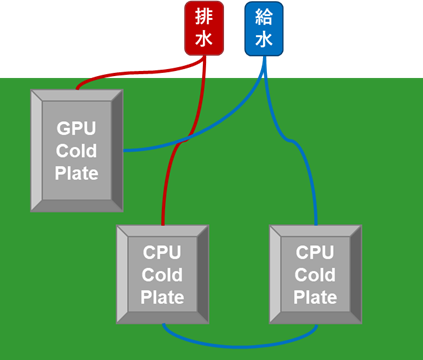

以下は、そんな液冷の一つの方式を簡単に示した図となります。パイプなどで水を運び、CPUやGPU等のプロセッサーに水で冷やした銅板等を接触することで、プロセッサーを冷却します。なお、この水で冷やした銅板を、コールドプレート(以下、Cold Plate)と呼ぶことから、この方式はCold Plateと名付けられています。以前は、メモリや他の部品まで冷やすことが難しく空冷のファンも必要とされていましたが、OCP(Open Compute Project、Facebook(現Meta)が2011年にデータセンターのデザインをオープンに共有する目的で立ち上げ)の資料等によると、現在は状況が変わりつつあるようです。

このCold Plateは、第3次AIブームを牽引するGPU等のプロセッサーの高度化による発熱量の増加や、世界的なGHG排出量削減に向けた取組の活発化により、スーパーコンピューターに限らず、一般的なサーバーでも採用される動きが出て来ています。その一例が、Googleが2018年にリリースしたTensor Processing Unit(以下、TPU)3.0での採用です。TPUは、Googleが開発した機械学習に特化したプロセッサーのことで、TPU3.0においては空冷では十分な冷却が確保できず、Cold Plateを採用したそうです。

Googleは、以前から自社データセンター(以下、DC)における電力使用量の削減に積極的に取り組み、そのPUE(Power Usage Effectiveness、DC全体の使用電力÷IT機器の使用電力)を公開していますが、一般的に、Cold PlateによるPUEは1.2程度と言われています。なお、PUEは1に近づくほど電力効率がよいとされ、PUE=1.1以下を可能とするものが、次に紹介する液浸冷却(英語ではImmersion Coolingと表現)です。

液浸冷却は、その名称の通り、サーバー等を絶縁性のある(電気を通さない)不活性の液体に浸して冷却します。この液浸冷却も、Cold Plateと同様に、スーパーコンピューターで検討され始めたものですが、最近その動きが活発化しています。特に、日本では、今年(2022年)に入ってから、DC事業者や通信事業者によるPoC(Proof of Concept、実証実験)のアナウンスが幾つかあり、ここ1~2年以内に、スーパーコンピューター以外の用途での活用が進む可能性が非常に高いと感じています。

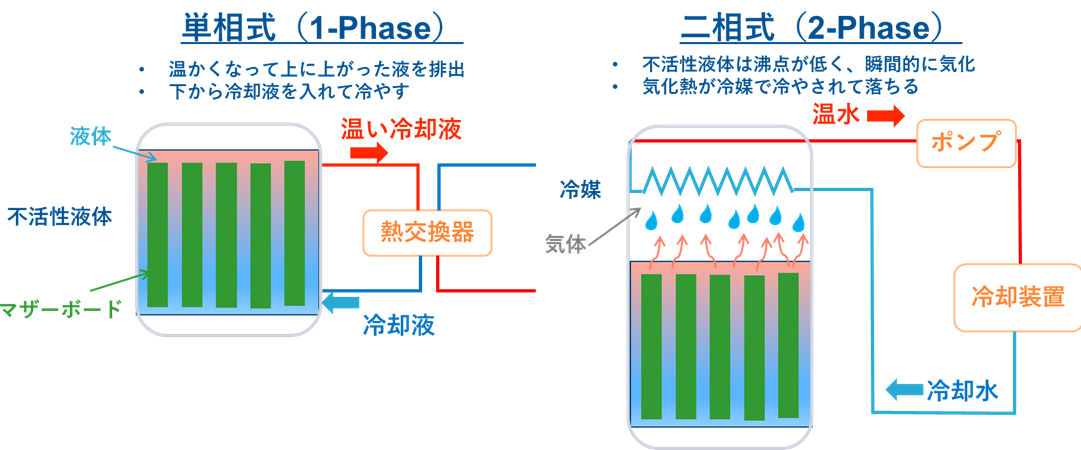

なお、液浸冷却には、以下の図にあるように、単相式(1-Phase)と二相式(2-Phase)の2つの方式が存在します。液浸冷却システムを提供している幾つかのベンダーのホームページ等で確認したところ、二相式(2-Phase)の方が、単相式(1-Phase)より電力効率がよいとされていました。また、冷却液に浸しているマザーボードを交換するといったメンテナンス面では、単相式(1-Phase)の方がよいかもしれません。但し、既に二相式(2-Phase)を2021年から実運用中のMicrosoftによる、二相式(2-Phase)は湿度の変動と酸素がない環境となりサーバーの故障率が下がる(サーバーの故障には空気の湿度と酸素が影響するため)との見解もあり、もしかしたら交換等のメンテナンスがほぼ不要になるのかもしれません。

まとめ

以上、非常に簡単ではありますが、カーボンニュートラルやAIの潮流の中、最近話題に上がることが多い液浸冷却について紹介しました。現在、GHG排出量の削減(電力使用量の削減)は、日本だけでなくグローバルで多くの企業が取り組んでおり、本Blogで紹介した液浸冷却が大きく飛躍する可能性があります。当社も、今後、液浸冷却システムの評価を行い、その構築やメンテナンス性も含めた運用に関する情報等を発信していきたいと考えています。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。