- ライター:新山 耕司

- ネットワンシステムズに新卒入社し、ビデオ会議システムやチャットツールなどのコラボレーション製品担当として技術の検証/ソリューション開発に従事。その後、働き方改革を実現するために、コラボレーション製品やVDI等を組み合わせたソリューションの企画・検証を行う。現在は業務効率化を実現する製品の調査・検証を行っている。

目次

地理制限を克服する新たな遠隔技術支援には〇〇が必要

昨今、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響でVDIやウェブ会議によるテレワークが浸透しました。しかし、それらのツールでは技術者による対面でのヘルプデスク業務やオンサイトサポートを代替するには十分とは言えません。with/afterコロナとカーボンニュートラルな社会では、リモートを考慮したコミュニケーション・コラボレーションの在り方が企業の生産性に大きく作用すると言えます。そして、ARやVRのような技術は、地理制限を克服するテクノロジー、ワークフローと連携することで企業DXの起爆剤ともなり得ます。

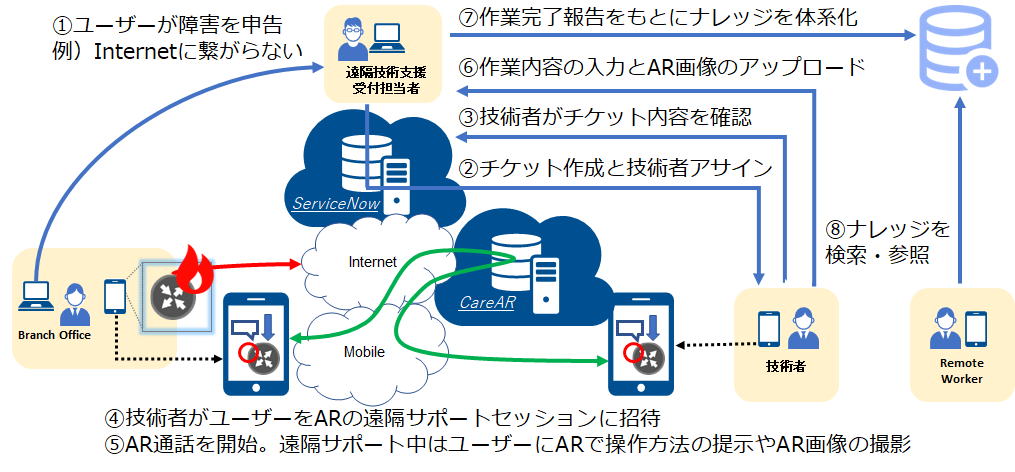

今回は2022年2月15日に弊社の子会社で米国を中心としたスタートアップ企業の日本進出をサポートしているNet One Systems USA, Inc (以下 Net One USA) が開催したウェビナーの発表内容からServiceNowでインシデントの受付とナレッジ化をし、CareARという当時市場で唯一、ServiceNowに完全に統合された認証済みのAR(拡張現実)ソリューションを使ったAR遠隔技術支援のデモ内容を紹介します。

ServiceNowとCareARでAR遠隔技術支援をやってみた

① ユーザーは電話やメール等で障害を遠隔技術支援の受付担当者に申告します。

② 遠隔技術支援の受付担当者は、ServiceNowを使ってチケットを発行し、障害に対処する技術者をアサインします。

③ 技術者は、スマートフォンのServiceNowアプリで自分にアサインされたチケット情報を開き、ユーザー名や連絡先、障害内容等を確認します。内容を把握したら、アサインに同意します。

④ 技術者はチケット情報に表示されるCareARボタンをタップし、ユーザーのメールアドレス宛にCareARの通話先URLを通知します。

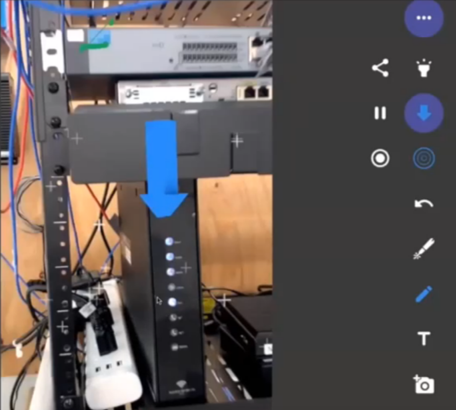

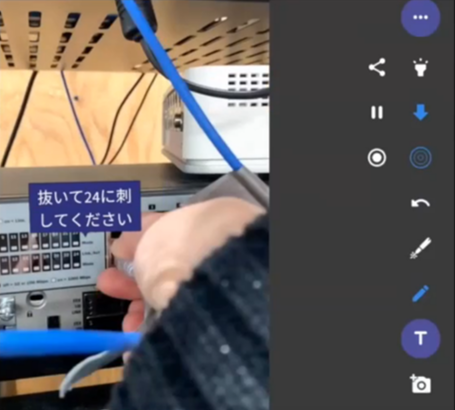

⑤ ユーザーはメールに記載されたCareARの接続先URLをクリックし、技術者とCareARアプリを使ったAR通話を開始します。AR通話中はユーザーがCareARアプリで撮影した動画にARの矢印(図1)や吹き出し(図2)等の注釈をつけた意思疎通と注釈を含む静止画の保存が可能です

⑥ 技術者は、チケット情報に作業内容の入力と作業中に保存した静止画のアップロードをし、作業完了報告を作成します。

⑦ 技術者は、チケット情報に記録された文章や画像をナレッジ記事として整理・体系化し、登録します。

⑧ 登録されたナレッジ記事は他の技術者が検索し、参照可能になります。

|

|

| 図1 | 図2 |

まとめ

商標について

- 記載されているロゴ、システム名、製品名は各社及び商標権者の登録商標あるいは商標です。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。