- ライター:渡辺 義和

- 2002年 ネットワンシステムズ株式会社入社

主にクラウド、バックアップ、モニタリング製品等の技術支援を行っている

・AWS 認定ソリューションアーキテクト プロフェッショナル

目次

はじめに

今回はネットワークのトラブルシューティングをサポートする製品であるNetworkBrainを通じて、今後のトラブルシューティングの在り方について考えてみます。

人手不足に直面する日本企業

DX(デジタル・トランスフォーメーション)という言葉が取り沙汰されて久しいですが、経済産業省のDXレポート等が指摘するように、日本においてDXの取り組みが上手くいっているケースは、そう多くはないのかもしれません。これには様々な理由が挙げられると思いますが、1つの大きな要因として、日本のIT市場の人材不足が挙げられます。

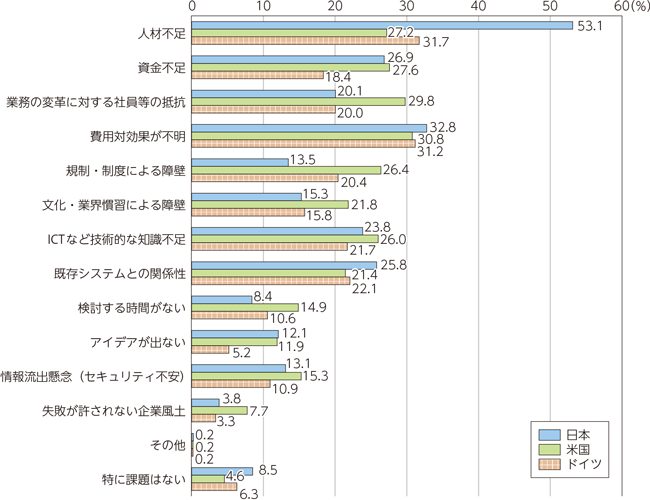

総務省の令和3年版の情報通信白書によりますと、DXを進める際の課題として、日本では人材不足を挙げる企業が、53.1%にも上っています。白書の中で比較している、米国、ドイツでも、人材不足の課題は上位には来ているものの、米国は27.2%、ドイツは31.7%であることを考えると、日本の比率は突出していることが分かります。

また同情報通信白書では、IT人材が、2018年時点では約22万人不足しており、2030年では約45万人も不足する可能性を指摘しています。日本全体の生産年齢人口が減少している点を踏まえると、こうした傾向は今後も解消されるとは考え難く、人材面を含めた人手不足は日本のIT市場が今後永続的に向き合っていく課題です。

とは言っても、システム運用の立場から考えると、人的リソースが不足している・していないに関わらず、システムが稼働し続ける限りシステムトラブルは発生する可能性があります。またDXが進むに連れて、ICTのインフラの重要度も増しており、顧客価値に直結するビジネス要素になっています。インフラストラクチャを安定的に運用するためには、万が一、問題が生じた場合でも、限られた人的リソースの中で迅速にトラブルシューティング等を行う必要があります。

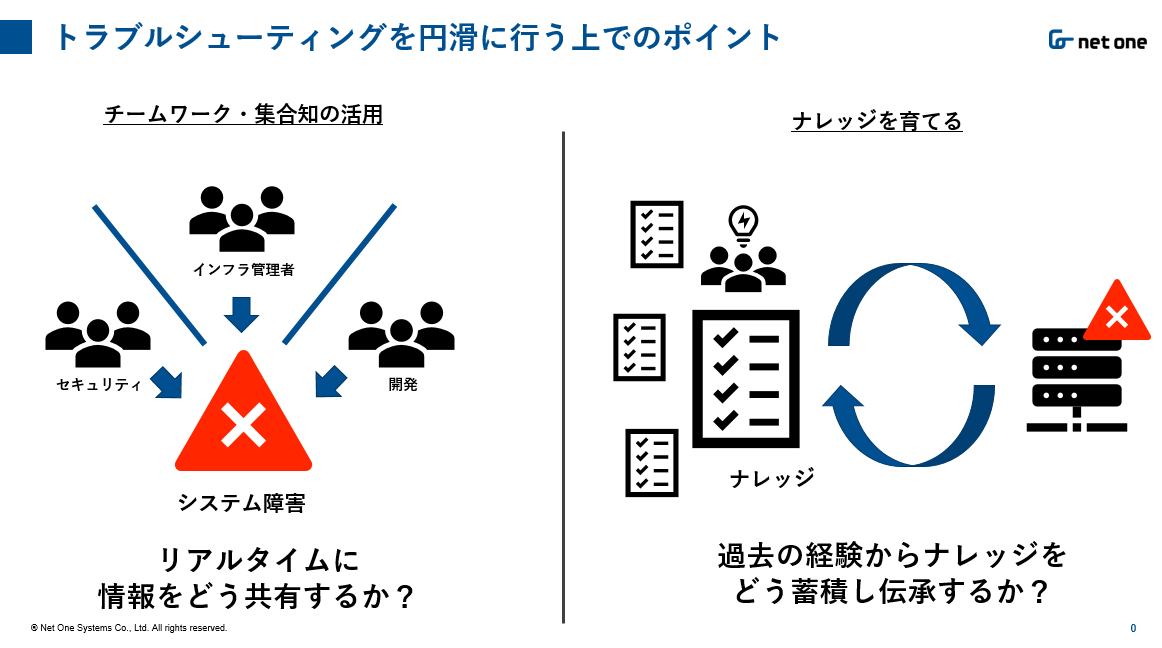

トラブルシューティングを円滑に行う上でのポイント

こうした背景を踏まえ、人的リソースが不足する状況でも、迅速に問題解決を行うには今後どういった要素が重要になるのか少し考えてみました。幾つかのポイントが考えられると思いますが、私は以下の点が重要になってくるのではないかと考えています。

①チームプレイでの問題解決(集合知の活用)

問題解決には、部門や立場が異なる様々な人間が関与することになると思いますが、時にはメンバー間で情報・状況をシェアしたりすることが難しい場合があります。また、それぞれが違った専門性・スキルを持っていたり、同じスキルを持つ者同士でもレベルにバラつきがあると、同じ視座を保てずにコミュニケーションコストが増大します。取り分け、従来のツールは、複数人のメンバーで協調して対応する前提で設計されていないので、こうした対応を更に難しくしています。複数のメンバーの知見を活かし、チームプレイで問題解決を行えれば、原因の究明を迅速に行える確率が高くなり、人的リソースの不足を補える可能性があります。

②ナレッジを蓄積し次のアクションに活かす

トラブルシューティングを迅速に行うには、ある程度の経験値も必要で、対応が属人的になりがちです。この結果、特定のメンバーに対応が集中することが起こり得ます。過去のデータや、切り分けの手順等がナレッジとして蓄積されていると、そうした情報を参考にして、他のメンバーが対応でき、負荷の分散に繋がるかもしれません。またナレッジを残すことが、技術のトランスファーにも繋がるだけでなく、対応の度にナレッジを貯める文化が定着すると、自然とナレッジが育っていく良い循環が生まれます。

NetworkBrainの特徴

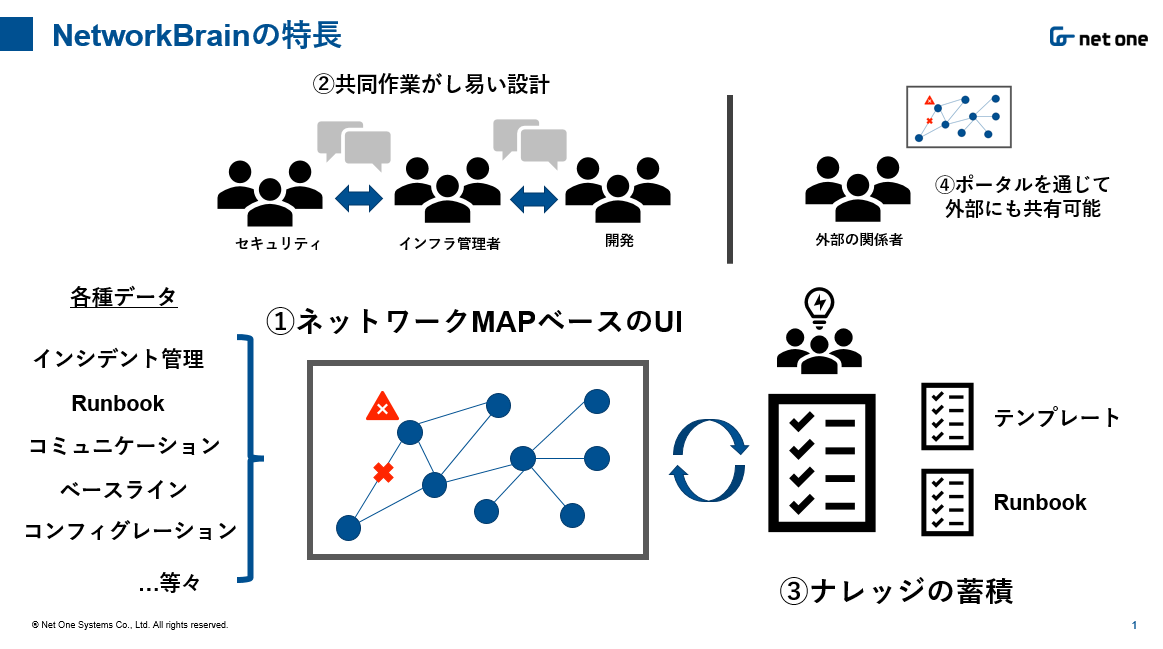

NetworkBrainは、ネットワークの問題を診断する上での様々なワークフローを自動化することで、ネットワーク管理者を手助けるするプラットフォームになっています。こうした特徴を踏まえ、開発元のNetBrain社のページでは、Network Problem Diagnosis Automation System (PDAS)という表現で紹介されています。NetworkBrain自体には様々な機能がありますが、今回は人的リソースが潤沢では無い環境下において、それを補完する上で役に立ちそうな特徴をいくつかご紹介します。

①NetworkBrainのUIは、ネットワークのマップがベースになっています。このマップに対して、インシデント管理、Runbook、コミュニケーション履歴、ベースライン等のデータ、コンフィグなど、各種データが紐づく形になっています。ネットワークのマップがベースになっているため、どこで問題が発生している等、複数の関係者間で、情報の共有が図りやすい特徴があり、メンバー間で同じ視座を保つことに繋がります。

②メンバー内でメッセージをやり取りする、チャットのような機能を活用することで、チームメンバーに指示を出したり、調査を分担するなど、チームワーク、共同作業がし易い設計になっています。

③NetworkBrainではトラブルシューティング等する際によく確認する内容や手順を、テンプレートやRunBookという形でナレッジ化することができます。手順化することで、経験あるエンジニアが、どういったコマンドを見ているか等を、他のメンバーにも形式知として継承することができ、チーム能力の底上げにもつながります。

④ネットワークマップベースのUIは、NetworkBrainへのアクセスができない外部のユーザーにも、ポータル画面を通じて、権限を制限した形で公開することができます。これにより、自社外のユーザーとも協調して対応することができます。

まとめ

今回は、人的リソースの不足という日本企業が直面する課題と、そうした時代におけるトラブルシューティングの在り方を、NetworkBrainという製品を通じて考えてみました。何方かのお役に立てれば幸いです。

参考リンク

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。