- ライター:塩屋 晶子

- 2012年ネットワンシステムズに入社。Ciscoを中心としたコラボレーション(ビデオ)製品を中心に、新製品の技術検証、案件支援やお客様へのデモンストレーションなど啓発活動に従事している。

最近では、新技術を組みあわせた新しいソリューション開発や検証も行っている。

目次

はじめに

昨今、様々な製品やサービスで、APIが提供されるようになり、プログラマビリティを通じて新しいアイデアをカタチにすることや、繰り返される定常的な業務や管理業務等、手作業で困っている課題を自分達で解決していくことが出来るようになりました。

日々の運用業務を、従来の手作業から開発したソフトウェアによる自動化に変化させていく必要があり、インフラエンジニアであっても、ソフトウェア開発のスキルが必要となっています。

ネットワンシステムズでは、お客様のITインフラの運用負荷軽減を支援する価値あるサービス開発を目指し、DevNetの活動に注力しています。

DevNetの活動としては、インフラ自動化に関わる包括的な支援体制を充実させるために、社内浸透活動・技術者育成・社外コミュニティ発信などを行っています。今回は、シスコ社が主催したDevNetイノベーションチャレンジ(※)で入賞した弊社の2作品をご紹介します。

※Japan DevNetイノベーションチャレンジ 2021(旧称: シスコテクノロジーコンテスト)とは

シスコ製品・サービスをプログラマビリティの活用や他のアプリケーションとの連携を駆使して新たな価値を生み出せる作品を開発して提出するシスコ主催のコンテストです。

作品紹介

CML getLabs ~Cisco Modeling Labs(CML) API を活用した管理アクセスの最適化~

紹介者:ビジネス開発本部第1応用技術部ネットワークチーム 平河内 竜樹

作品の概要

本作品「CML getLabs」は、Cisco Modeling Labs(以下、CML)をより便利に使うためのアシスタントツールです。CMLの概要はこちらの記事をご覧頂ければと思います。

CMLを利用するネットワークエンジニア全般が想定されるユーザとなります。CML getLabsの主要な機能とユーザが得られる利点は以下の通りです。

- CMLラボ上の各ノードにDHCPで割り当てられた管理用IPアドレスを、一覧で出力します(図1)。特に最初からSSHアクセスが可能である場合、各ノードのコンソールにアクセスすることなく、VTY接続やコントローラへの登録を行うことが可能になります。

図1:【利用例1】マルチベンダー環境のラボにおいて、動的に割り当てられたIPアドレスを一括確認

- 対象とするCMLラボ上の全ノードに対して、ローカルのターミナルソフトウェアから自動でコンソール接続を行います(図2)。各ノードのコンソールを特定するための情報を入力することなく、全ノードに対して即座にコンソールアクセスを行うことが可能となります。

図2:【利用例2】ラボの構成変更に追従し、各ノードのコンソールに一括接続

詳細説明

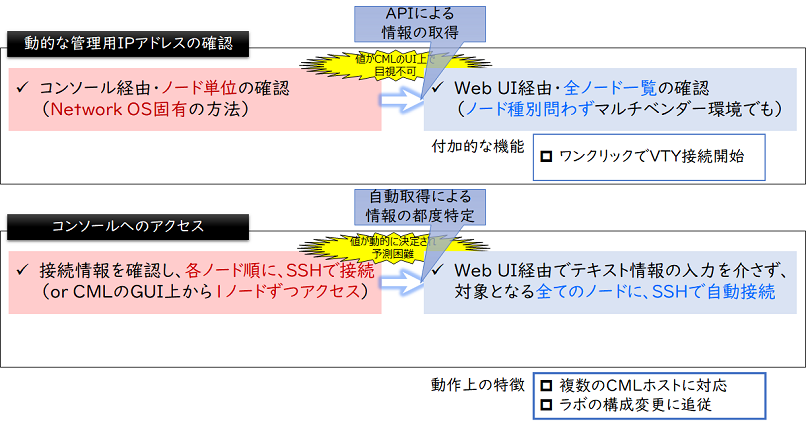

図3は今回着目した問題と、その原因・解決策およびユーザが得られる利点を整理したものです。

図3:着目した問題(左方)と本作品によって得られるベネフィット(右方)

現状のCMLでは、管理ネットワークにDHCPが利用されている環境で各ノードにVTY接続を行う場合、管理用IPアドレス確認のためにコンソールへアクセスする必要があります(問題A)。IPアドレスが既に割り当てられている状態であっても、その値を把握するために各ノードへのコンソールアクセスを余儀なくされている状況です。

またCMLで複数のコンソールへ同時にアクセスする場合、接続に必要な情報を1ノードずつ確認し、それを手動で入力する工程が発生します(問題B)。対象のラボが大規模になるほど管理アクセスの用意に時間を要し、またストレスに感じることが困り事として挙げられます。

問題Aは、対象となるIPアドレスの値が現行のCMLユーザインタフェース上で視認できないことに起因しています。この問題に対して、その値が取得可能なAPIを利用することにより、全ノードに対する管理用IPアドレスの一括出力が可能となります。

問題Bは、コンソール接続に必要な情報を事前に予測することが困難ということに起因しています。この問題に対して、それらの値を都度自動で取得することにより、全ノードに対するコンソールの一括接続が可能となります。

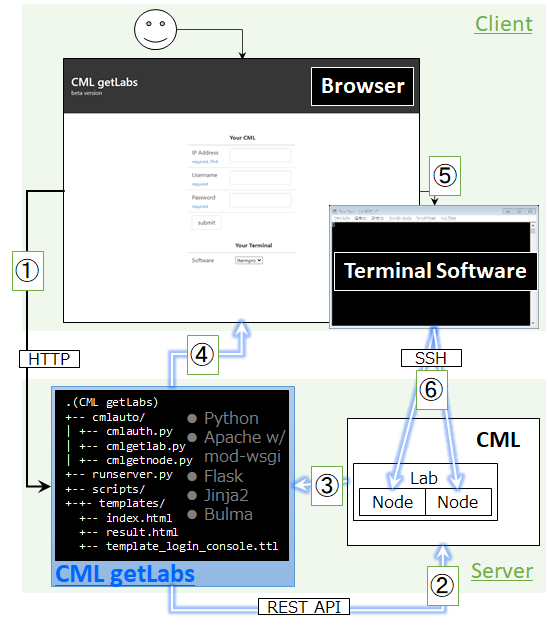

上記の解決策を反映し、Webアプリケーションとして実装されたソリューションがCML getLabsとなります(図4)。

図4:本作品の構成要素と動作概要

今後の展望

現在シングルペイン上に一覧表示されているIPアドレスに関して、まとめてクリップボードへコピーできるようになると、コントローラ製品へ登録するときに便利かと考えています(図5)。

図5:IPアドレス一括コピー機能の実装イメージ(画面は開発中のものです)

CML getLabsは開発中に動くものが出来上がった時点から、自身の検証効率化のために利用しており、今に至っています。拡張の際は、困り事やユースケースを軸に検討を進め、同じ立場の人に「こういうものが欲しかった」と言ってもらえるものにしたいなと思っています。

作品提出への想い

DevNetイノベーションチャレンジの参加者には開発が本業では無い方も大勢いるかと思い、私自身もその立場での参加でした。隙間の時間で学習しながらどこまで形に出来るかなど悩ましい面も多々あったのですが、一利用者としての気付きを自ら形にする良い機会と捉え、どうにか提出に漕ぎつけることができました。

本作品は、ユーザに目新しい変革をもたらすものではないですし、解決手段に斬新な発想が含まれたものとも言えません。その一方で成果をご覧になった方からポジティブなコメント、特に課題に対する共感の声を聞けた時は非常に嬉しく、取り組んで良かったと思いました。開発過程で協力頂いた社内の関係者、本作品の審査に携わったCiscoの関係者様、最終審査会で発表に耳を傾けて下さった聴講者の方々にこの場を借りて御礼申し上げます。

Webex の品質可視化から問題兆候検知も出来る統合ダッシュボード 『Webex QoE Dashboard』

紹介者:ビジネス開発本部第1応用技術部デジタルオートメーションチーム 工藤聖乃

作品の概要

Webex QoE Dashboardは、誰もが簡単にWebexの状況を理解し問題の予兆を受け取り、不調の場合は自宅の問題なのか、インターネットの問題なのか、サービスの問題なのかを適切に切り分けを行えるDashboardです。QoE(Quality of Experience)とはWeb会議の満足度をさしています。これにはシステムの障害や会議の繋がりやすさ、そのほか、音質や遅延など感性によるところも含んでいます。

図 6 :実際の画面

本作品の特徴として、

・誰もがわかりやすいWebex品質可視化

・問題の原因や問題の兆候を文章でお知らせ

・様々な情報を一元的に確認ができる

といった点があげられます。

また、誰でも簡単に状況を判断できるように客観的にヘルススコアの形で分かりやすく表現している所もポイントです。(図6左上)

詳細説明

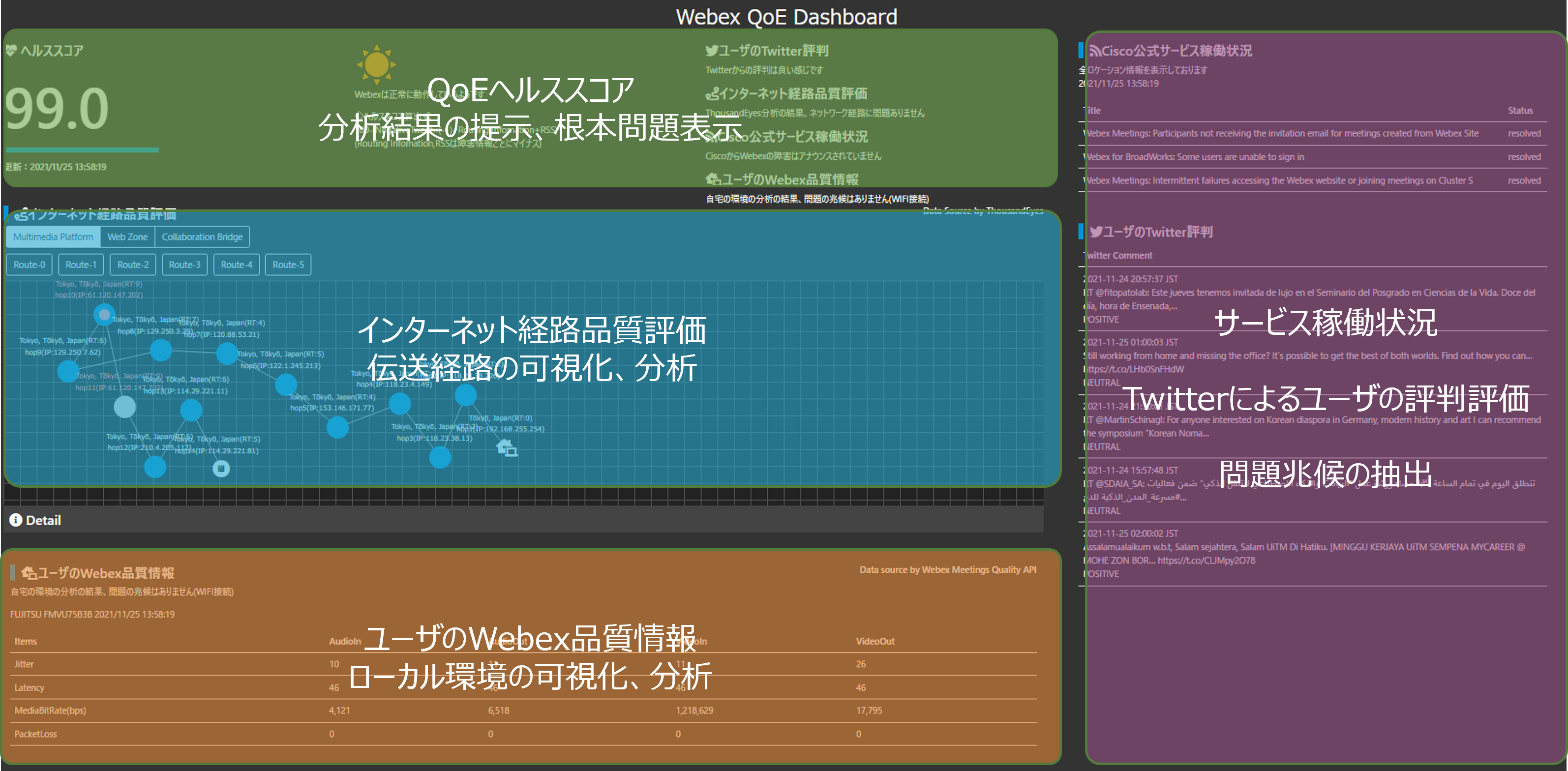

ダッシュボードは4つの領域で構成されています。(図7)

図 7:画面の構成

①QoEヘルススコア

図 8:QoEヘルススコア

各分析結果をQoEヘルススコアとして可視化し、スコアに応じて天候画像が変わり一目で現状が確認できるようになっています。

また、各分析結果の総合評価を行い、問題点がある場合、問題の兆候がある場合はユーザにお知らせします。

②インターネット経路品質評価

図 9:インターネット経路品質評価

ユーザーとWebexの会議を処理するサーバー間との通信の品質をシスコ社が提供する通信経路可視化製品であるThousandEyesを使用し評価しています。ThousandEyesからAPIでHop、Response Time、Location、IP情報を取得し、分かりやすくグラフに表示し、遅延が大きいなど、問題のある経路上の箇所は赤く表示されます。

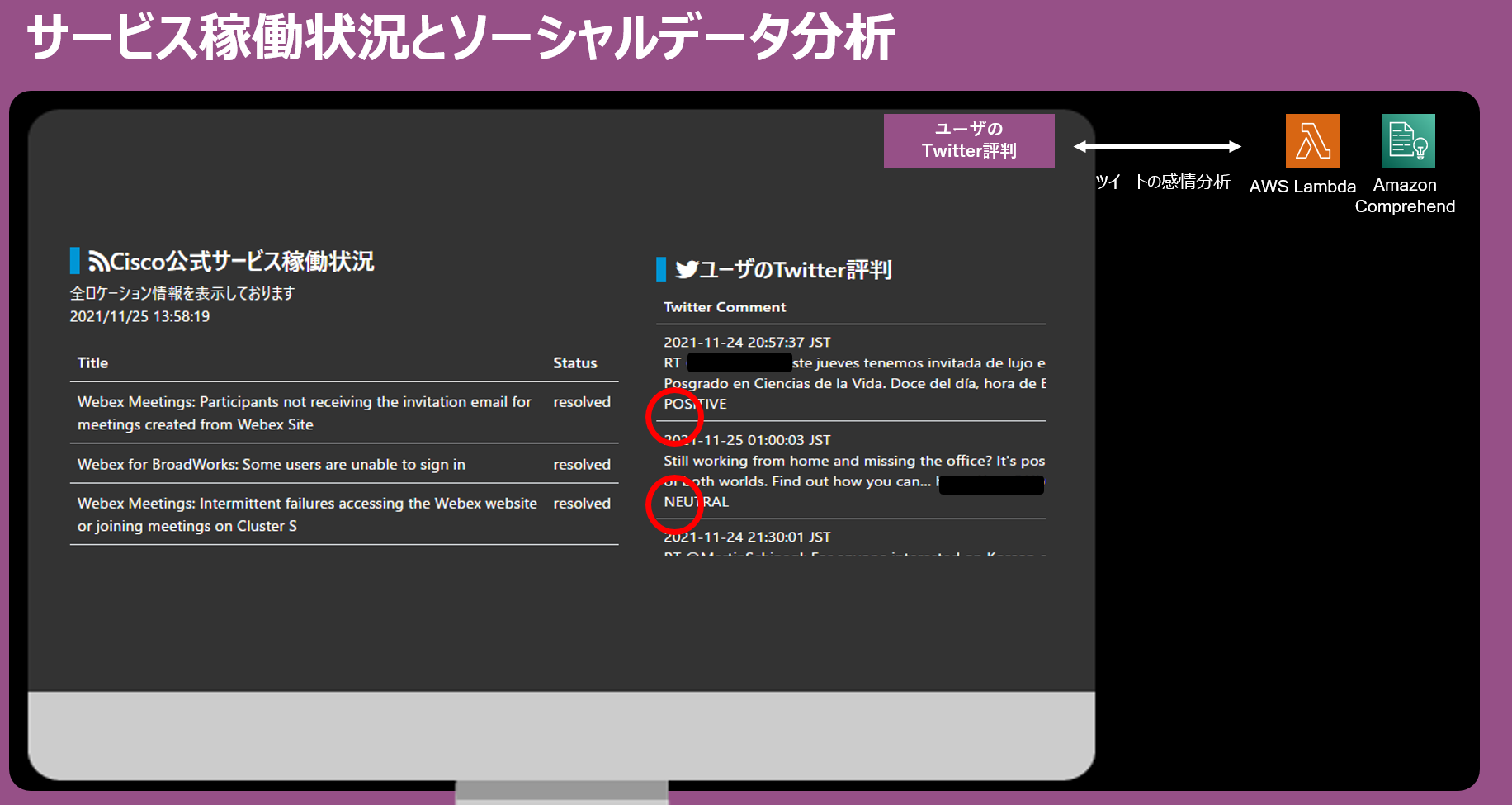

③サービス稼働状況

図 10:サービス稼働状況とソーシャルデータ分析

シスコ社の公式サービス稼働情報をRSSで定期的に取得しており、RSSに障害情報がある場合はQoEヘルススコアがさがります。

また、問題の兆候をつかむために、Twitterから情報を取得し、TweetをAWSにてPOSITIVE/NEGATIVE判定を行っています。Negativeの判定が多くなると不調の予兆としてQoEヘルススコアが下がり、POSITIVEなTweetがある場合はスコアが加算される仕組みです。

④ユーザのWebex品質情報

図 11:ユーザの品質情報

ユーザのWebex品質情報ではWebex Meetings Quality APIを用いて遅延、ジッター、パケットロスを分析し、それぞれ数値で可視化します。環境に問題がある場合は問題個所を表示し、ヘルススコアが下がります。

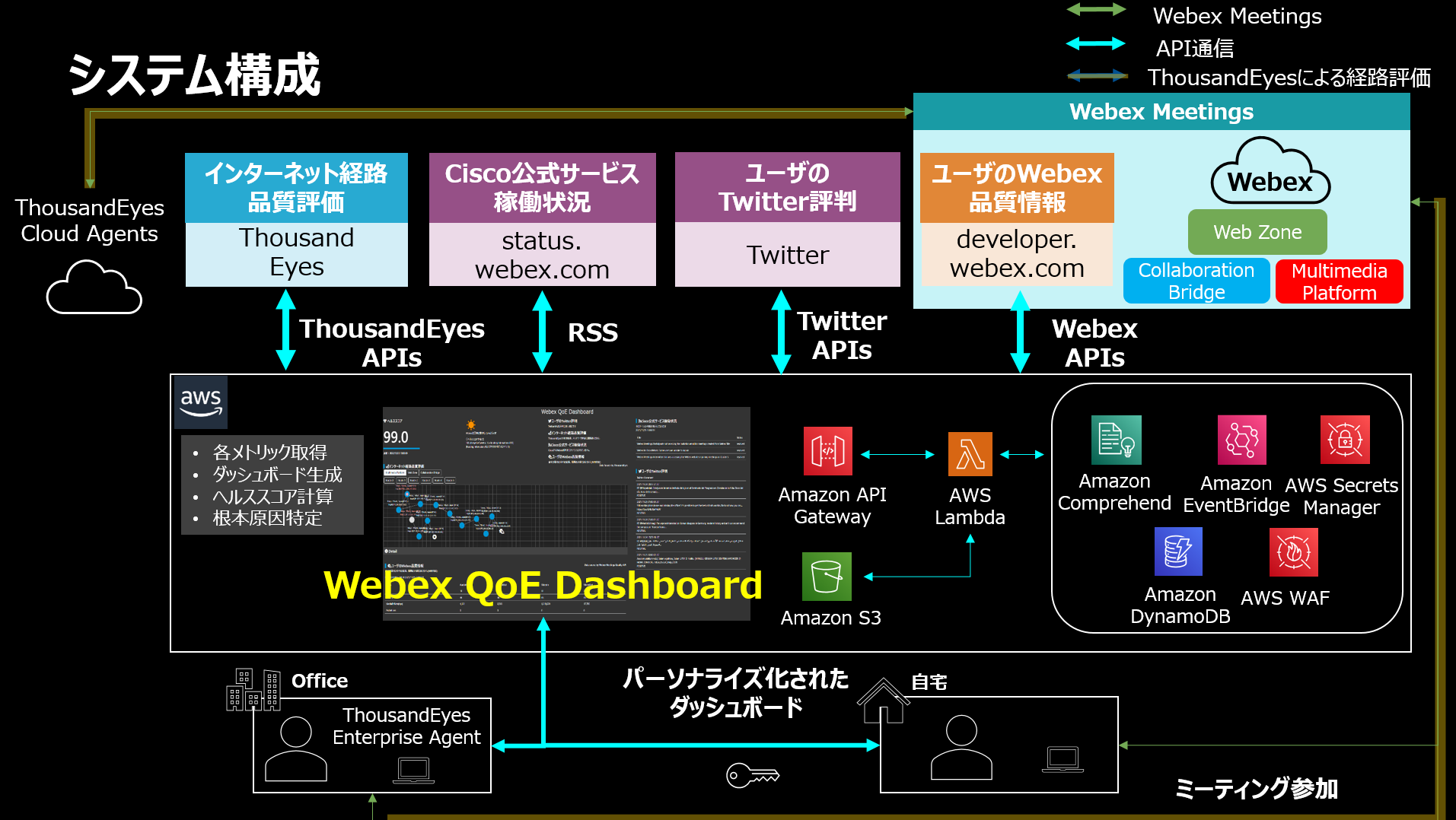

- システム構成

図 12:システム構成

システムはAWS上に構築されおり、紹介した①~④の各機能はThousandEyes, シスコ社公式サービス稼働状況(RSS)、Twitter、Webexの品質情報とAPIで接続し、QoEのスコア算出や問題の分析、アドバイスを行います。

今後の展望

今後の展望として、リアルなWebexユーザの声を反映することができるよう、使用者が現状を報告できるボタンフォームを作成し、定期的にデータを収集し、スコアに反映できる機能を作成できたらと考えております。

作品提出への想い

このプロジェクトは日々Webexに繋ぎ、業務を行う中「繋がりが悪いな」「Web会議の音質が悪いな」といった経験からこれらの問題を特定し、解決するため、発足しました。

使用者の目線に立ち、分かりやすいGUIや画面構成、スコアを表示するためのアルゴリズムを繰り返し確認することで、誰もが分かりやすいWebex品質可視化を実現することが出来たと考えております。

Amazon Web Services、『Powered by Amazon Web Services』ロゴ、[および本資料で使用されるその他の AWS 商標]は、米国およびその他の諸国における、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

Cisco、 Cisco Systems、 Cisco Webex、 ThousandEyesは、米国およびその他の諸国における、Cisco Systems Inc. またはその関連会社の商標です。

Google Chromeは、米国およびその他の諸国における、Google Inc. またはその関連会社の商標です。

Microsoft、WindowsおよびWindowsロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。

Twitter、Twitterロゴは、米国およびその他の諸国における、Twitter, Inc. またはその関連会社の商標です。

その他の会社名・商品名などは、各社の商標および登録商標です。本資料に記載されているシステム名、製品などには、必ずしも商標表示( (R)、TM )を付記していません。

AWS アーキテクチャアイコンを利用しています。https://aws.amazon.com/jp/architecture/icons/

おわりに

イノベーションチャレンジの最終審査の結果、CML getLabs ~Cisco Modeling Labs(CML) API を活用した管理アクセスの最適化~は、「エンジニアツール賞」を、Webex の品質可視化から問題兆候検知も出来る統合ダッシュボード 『Webex QoE Dashboard』は、「グッドリモートワーク賞」を受賞することが出来ました。

今回は、ネットワンシステムズにおけるDevNetの取り組みのひとつとして、Japan DevNetイノベーションチャレンジへの挑戦についてご紹介させていただきました。内容についてご興味のある方がいらっしゃいましたら弊社営業までお問合せ頂けますと幸いです。

参考サイト

- NOP

- NOS

- Blog

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。