目次

はじめに

自治体におけるメール無害化について、これから2回に分けてお話していきます。前編の今回は、自治体メール無害化運用の課題解決策についてです。αモデル対応後に様々な製品やシステムがでていますが、現状の課題を考慮した上で機器を更改しないとまた同じ状況になってしまいます。このブログを通して解決策を探るきっかけになれたらと思います。

前編:自治体メール無害化運用の課題解決策 ←本記事

三層分離後のメール運用、リプレース課題

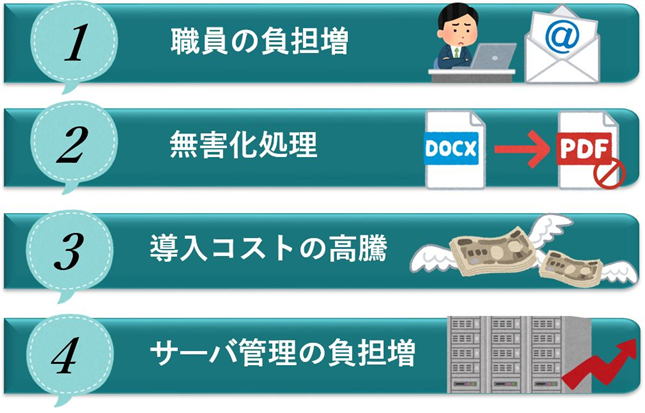

総務省要請を受けた各自治体では、マイナンバー利用事務系、LGWAN 接続系、インターネット接続系に分離・分割し、都道府県単位でインターネット接続口を集約しました。このいわゆる「三層分離」によるセキュリティ対策により、マルウェア感染の報告数は減少しましたが、インターネットを分離したことにより運用課題がでてきました。そこで、当社が自治体関係者からよくお聞きする運用の相談を以下に整理しました。

図1.三層分離後のメール運用課題

図1.三層分離後のメール運用課題

課題① 職員の負担増

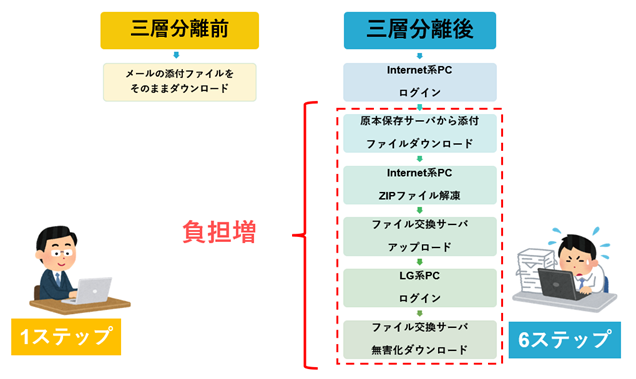

これは最もよく聞く運用課題です。三層分離になってからは、以下の様に業務のステップ数が増えて業務効率が低下している現実があります。

図2.職員の業務効率比較

課題② 無害化失敗

ファイルを無害化するとファイル形式が変換されるといったことや、無害化後のサイズが増加する、写真データの位置情報が削除されてしまうといった必要な情報を失ってしまう場合があり、運用者側から「改善したい」という意見もでてきます。また、無害化の処理が遅いとメールの遅延を引き起こす要因にもなってしまいます。これら無害化処理の回避手段をとる必要があります。

課題③ 導入コストの高騰

当初の総務省要件でSandbox導入も考慮するように求められていますが、環境構築の価格が高いといったコスト面での問題があります。また、導入後にメール遅延が発生する事があるためサイジングの問題もあります。

課題④ 運用者のサーバ管理問題

メールセキュリティ対策を機能ごとに分けて導入しているとメールの構成が複雑になり、運用管理の負担が大きくなります。そのため、運用担当者から運用管理に時間と労力がかかるという声があがってきます。

運用課題に対する解決策

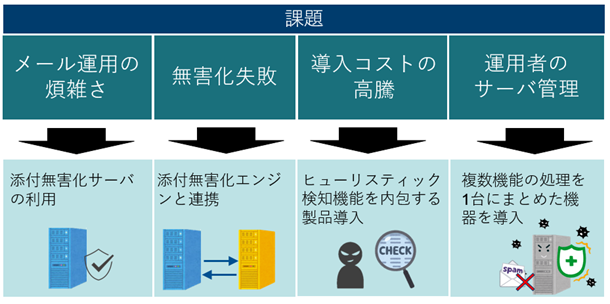

メールの運用課題について例をあげましたが、それに対する対応策として以下があげられます。

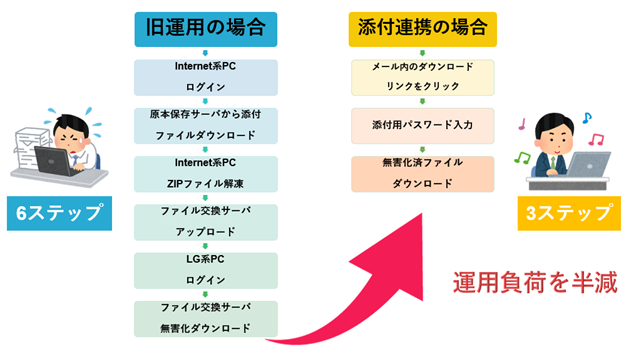

<課題①に対する解決策>添付無害化サーバを利用することで業務の効率化を図る

添付無害化機能を持ったサーバを使用することで対応が可能です。メールのリスク除去と再添付が自動でできる添付無害化サーバを利用する事で、添付ファイルを都度インターネットからLGWAN端末に取り込む手間が省けるため、ユーザの運用負担が軽減されます。

図3.添付無害化サーバの利用

また、パスワード付きZIPファイルも受信メールに記載された添付ダウンロード用URLからパスワードを入力することができ、メールを受信した端末で完結するため利便性が高くなります。

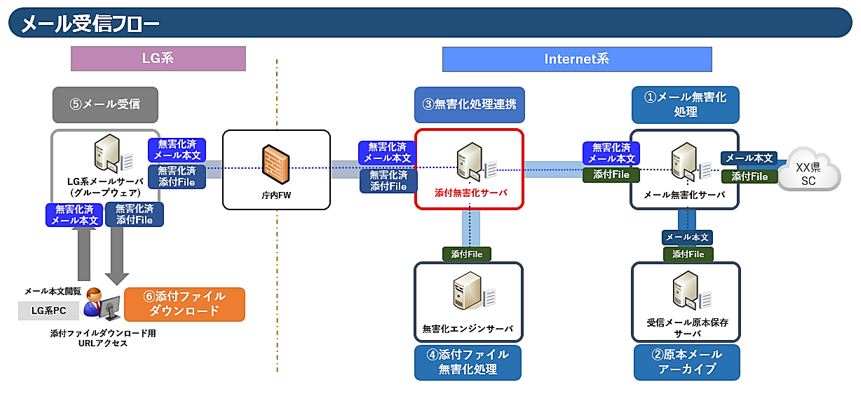

図4.添付無害化サーバを利用したメールフロー

<課題②に対する解決策>添付無害化サーバを無害化エンジンと連携させる

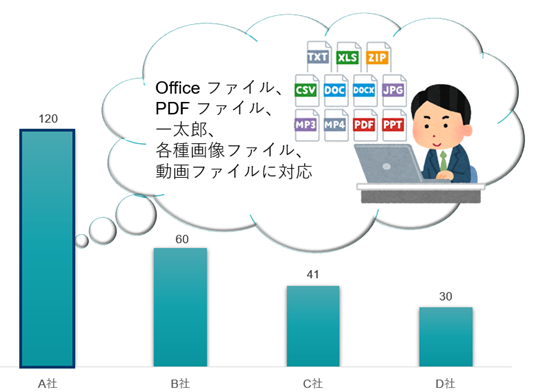

解決策①であげた添付無害化サーバをマルチエンジン搭載の無害化エンジンと連携させることで、無害化処理後でもファイル形式を崩さずユーザビリティを維持できます。最近では100種類以上のファイルタイプに対応し、複数エンジンを組み合わせたマルチスキャンができる無害化エンジンがでています。

図5.対応可能ファイルタイプ数

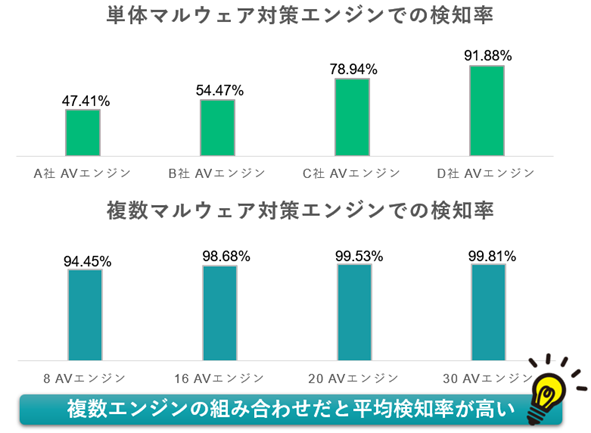

さらに、複数エンジンを組合せることで検知率を高くし、脅威にさらされる時間の短縮や無害化処理のパフォーマンス向上といったマルウェア対策エンジンとしての効果を発揮します。そのため、導入する際はやはり複数マルウェア対策エンジンを搭載した製品を検討するのがよいでしょう。

図6.複数エンジンでの検出率の高さ

<課題③に対する解決策> Sandboxはなくし未知の脅威のみ検知することで対応コストを削減

現在の総務省要件では「未知の不正プログラム」に対策をとるように記載があるため、価格が高いSandboxではなく「ヒューリスティック検知」機能を内包する製品を導入することがおすすめです。静的/動的ヒューリスティックベースでの振る舞い検知ができる機器であれば、単体で未知の脅威を検知できるようになるため、Sandboxを別途購入する必要がなくなります。

<課題④に対する解決策>複数機能の処理を一つにまとめた製品を導入する

アンチスパム、マルウェア対策、コンテンツフィルタ等の処理を一つまとめたオールインワン型の製品を使用することで、複数台のサーバに分けて管理せずに済むため運用者側の負担は軽くなります。さらに解決策③で述べたようなヒューリスティック検知を内包している製品もでてきているのでコスト削減もできます。

まとめ

添付無害化サーバ、無害化エンジンとの連携利用や複数機能を1台にまとめた機器を導入することで、メール無害化でありがちな運用課題の解決ができます。

図7.運用課題と解決策

今回は製品機能ごとのパーツで紹介していきましたが、自治体によってメールの全体構成は変わってきます。次回はこれら機能を持った製品を組み込んだリプレース時の構成パターンについてご紹介します。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。