目次

ネットワンシステムズは、”ネットワーク” 自身を作るビジネスから、ネットワークに繋がる領域である “プラットフォーム(サーバー/ストレージ)”、そして “クラウド” や “IoT(Internet of Things)” の領域へとビジネスを広げてきました。次なる新たなビジネス領域として “ロボット分野” への参入を進めています。

昨今では フィジカル空間とサイバー空間が高度に融合した 未来社会Society 5.0を目指した動きが加速しています。この Society 5.0を実現する上で重要となる技術が “サイバーフィジカルシステム(CPS)” です。今まで当社が進めてきたビジネス領域である、現実世界のデジタル化(IoT)、データの収集・分析(クラウド・AI)、そして新領域であるロボット分野が加わることで、デジタル世界から現実世界に対してアクションを取ることが可能となり、CPSに必要な構成要素が揃います。また、これらの要素をシームレスに繋ぐためのネットワークの存在も不可欠です。

本ブログでは、ITシステムとの関連も深まり要注目の領域であるロボット市場の動向について説明します。

国内ロボット市場の成長

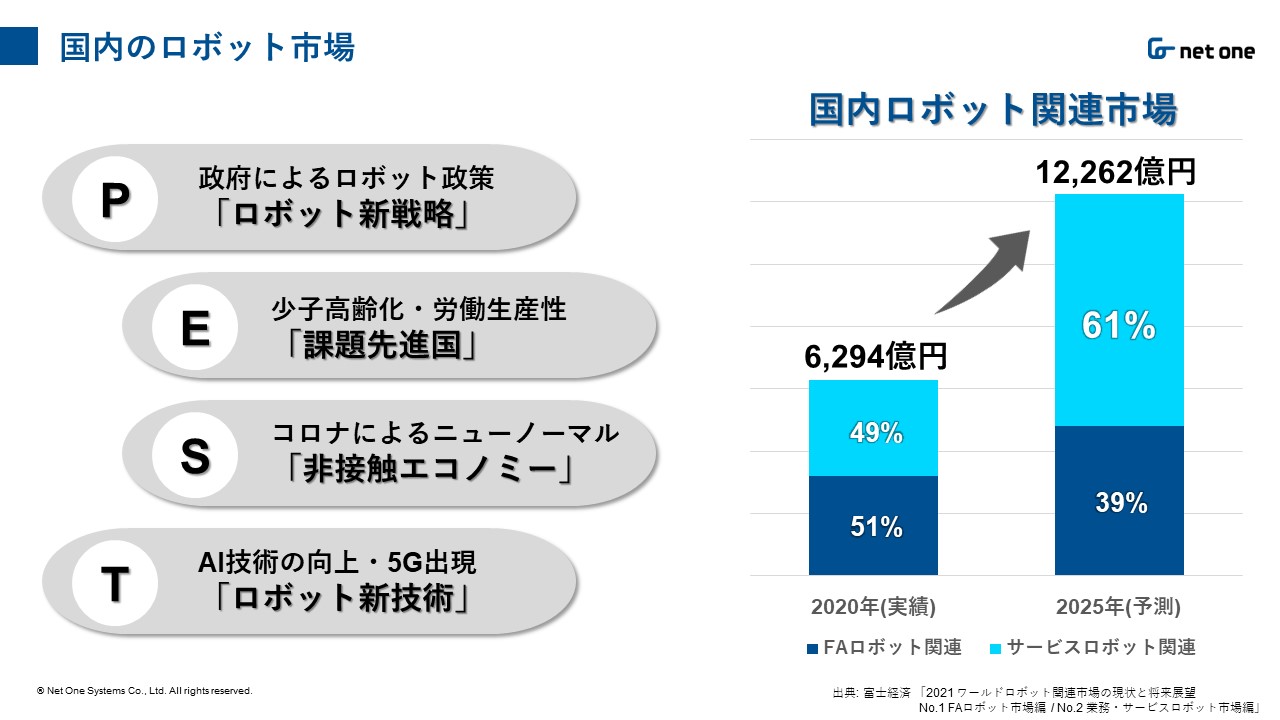

日本は産業用ロボットを中心にロボット大国としての地位を築いてきました。そして昨今では、コロナによって新たに誕生した非接触エコノミーによる省人化・自動化、デジタルトランスフォーメーションによる生産性向上への高まりなどにより、ロボットへの注目が高まっています。調査会社である富士経済グループが発行した市場予測※1によると、2020年の国内ロボット関連市場は 6,294億円でしたが、2025年には 約2倍の 12,262億円に成長するとされています。また、産業用ロボットだけでなく、人と共存することを目的とした サービスロボットが急成長しており、2021年に産業用ロボットの市場規模を抜き、2025年にはロボット市場全体の約6割を占めるまでになると言われています。

また、近年このロボット市場に多くの企業が関心を寄せており、自動車メーカー、クラウドベンダー、サービスプロバイダーなどの大企業が相次いで参入を発表しています。

※1 富士経済 「2021 ワールドロボット関連市場の現状と将来展望 No.1 FAロボット市場編 / No.2 業務・サービスロボット市場編」

スタートアップへの投資と各国の状況

大企業だけでなく、スタートアップも同様に盛り上がりを見せています。今後大きな市場を占めるサービスロボットを中心に、今までにないロボットを生み出すべくスタートアップへの投資も増えています。米国のCB Insights社のデータ※2によると、2017年と2021年のロボット関連への投資額を比較すると、約3倍へと成長しています。

また、ロボットは AIと並んで国際競争力の鍵として各国が力を入れています。日本では「ロボット新戦略」、アメリカでは「A Roadmap: From Internet of Robotics」、EUは「Horizon 2020」、中国では「中国製造2025」などによりロボット政策が進められてきました。これらの政策はスタートアップを創出するための後押しにもなっています。同じく CB Insights社の 2017年~2021年のデータを基に、国別投資額比率を表したのが右の円グラフです。最も投資が多いのは アメリカの 32.9%で、次いで 中国 28.8%、日本 7.3%と続きます。

※2 CB Insights Expert Collections “Robotics”のデータを基に算出

今後のロボットの進化と存在意義

ベンチャーキャピタルからの投資により、新たなロボットベンダーが数多く設立され、様々なロボットが誕生していますが、今後ロボットはどのような機能を備え、社会にとってどの様な存在になっていくのでしょうか。内閣府では、「我が国発の破壊的イノベーションの創出を目指し、従来技術の延長にない、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発(ムーンショット)を推進する」ことを目的とした 「ムーンショット型研究開発制度」を立ち上げています。この中には 9つの目標が定められており、目標3※3において「2050年までに、AIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し人と共生するロボットを実現」することが掲げられています。具体的なターゲットとしては、以下を目指しています。

- 2050年までに、人が違和感を持たない、人と同等以上な身体能力をもち、人生に寄り添って一緒に成長するAIロボットを開発する。

- 2030年までに、一定のルールの下で一緒に行動して90%以上の人が違和感を持たないAIロボットを開発する。

- 2050年までに、自然科学の領域において、自ら思考・行動し、自動的に科学的原理・解法の発見を目指すAIロボットシステムを開発する。

- 2030年までに、特定の問題に対して自動的に科学的原理・解法の発見を目指すAIロボットを開発する。

- 2050年までに、人が活動することが難しい環境で、自律的に判断し、自ら活動し成長するAIロボットを開発する。

- 2030年までに、特定の状況において人の監督の下で自律的に動作するAIロボットを開発する。

現時点では、特定の作業・用途において、予め設定されたタスクのみを行う個別ロボットから、2050年には自律的に判断・行動するだけでなく、自律的に学習し自らを発展させるロボットへと進化を遂げる開発を目指しています。

※3 内閣府 ムーンショット目標3 2050年までに、AIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し人と共生するロボットを実現

ロボット と IT部門の関係性

現時点では、IT部門よりも事業部門主導でロボットの導入検討を進めていることが多いかもしれません。しかし、ロボットを稼働させるためには、ロボット自身の機能はもちろん、ロボットを取り巻く周辺技術についても考慮する必要があります。特に実証実験を終えて、本番環境への導入、更には拡大展開する際は、既存システムとの連携やロボットが稼働するためのインフラ面を熟知している IT部門の知識や経験が必要不可欠です。

今回の記事では、ロボット市場の概要について説明しましたが、次回の記事では ロボットを導入するうえで、IT部門として把握しておくべき課題についてご紹介いたします。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。