- ライター:藤谷 大輔

- 2003年より、IP電話やUnified Communicationの分野で製品検証、提案活動に従事

目次

2020年は、新型コロナウィルス感染症対策で爆発的にテレワークが普及し、展示会等のイベントも会場に集まる形式からオンライン化が進みました。お客様への説明会やディスカッションもオンライン化の流れを受け、Webinarでの実施が多くなっています。

オンラインイベントは、多くのイベントに容易に参加することができる半面、参加しても興味がないとすぐに立ち去る傾向が従来型のイベントよりも顕著です。単純に資料を投影・説明する形のプレゼンテーションは、内容が素晴らしいものであっても地味に見えてしまい、内容だけでの差別化が難しくなっています。参加者の見る目が肥えた、ということです。

弊社では、臨場感のあるオンラインイベントをご提供するための設備として、「Webinarスタジオ」を構築しました。Webinarスタジオは、イベント参加者に講演者との(感覚的な)距離感を縮めて頂き、より臨場感のあるプレゼンテーションをお届けする設備となります。今回のブログでは、Webex等でオンラインイベントを開催されている/開催しようとしている方へ、構成と運営で習得したナレッジの一部をご紹介いたします。

■オンラインイベントの課題

社内で開催した、いくつかのオンラインイベントを運営した際、以下の課題があることに気づきました。

- 課題① 講演者が資料を共有しつつ話す従来のスタイルでは見栄えがしない

- 課題② 講演の前後にBGMや動画を流すのが難しい

- 課題③ 複数の講演者が自分のPCを使って順番に配信すると、PCの操作などでまごつく

- 課題④ 講演者が自身の持っているマイクを使うと、講演者によっては音の反響や大きさで聞き取りにくい

- 課題⑤ Webex等の仮想背景処理では画質が良くない

Webinarスタジオはこれらの課題を解決し、+αでプレゼン中に強調したいところを簡単に強調表示できる構成にしました。

■Webinarスタジオでできること

Webinarスタジオは、上記課題を以下の解決方法にて対応しました。

- 課題①は、イベントの参加者の興味を引くためにプレゼン資料と講演者の映像を同一画面に合成し、あたかも講演者が目の前で講演しているような映像とすることで対応

- 課題②と③は、HDMIで映像を入力することで、MacやWindowsといったPC(OS)の違いを吸収するとともに動画なども流せるようにして対応

- 課題④は、音の反響を抑えた部屋で同じマイクを使うことで音響特性を改善し、併せてマイクはハンズフリーとして講演者はマイクを意識せず会話できる構成とする

- 課題⑤は、WebexやZoomが採用している人物抽出ではなく、背景にグリーンスクリーンを使い、特定の色(=緑)を透明加工するクロマキー処理による720p以上の高画質で画像を合成

Webinarスタジオのキーとなるクロマキー処理を行うには、

1.過去のブログで紹介した配信ソフトウェアで汎用性の高いOBS(Open Broadcaster Software)を使い、OBSのクロマキー処理や画像合成をPC上でおこなう

2.専用のビデオスイッチャーでクロマキー処理する

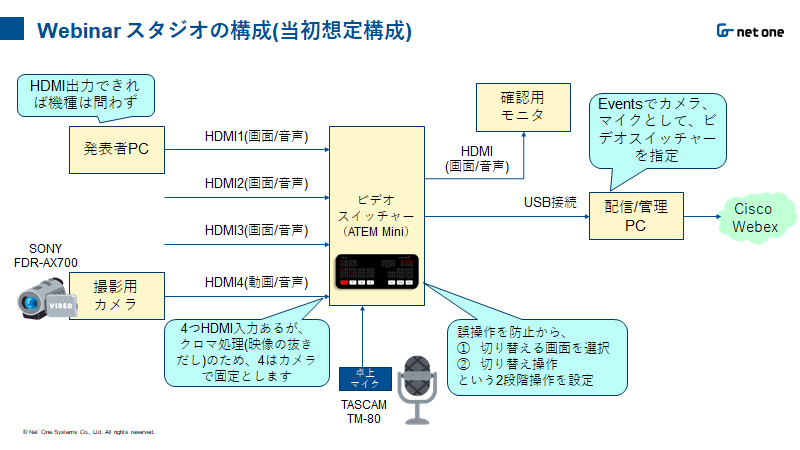

の2つが考えられます。今回は、イベントを属人化せずに運営できることを考え、あらかじめ設定をしておくことで後はボタン操作で済む、2.のビデオスイッチャーを使用することにしました。ビデオスイッチャーは入手のしやすさから、Blackmagic Design社のATEM Miniを選定し、これとビデオカメラ、マイクを組み合わせました。(図1)

図1 Webinarスタジオの構成

講演者はクロマキー処理を行うためグリーンスクリーンの前で発表をします。(図2)

図2 Webinarスタジオの利用風景(Webinarリハーサル時)

■資料の強調表示の仕組み

講演者をプレゼン資料に合成することで、興味を引く表示が行えるようになりました。

講演者が資料で強調したい点を伝えるには、言葉や身振りだけでなく講演者が強調したい箇所を視覚的に伝えることが重要となります。

Webinarスタジオでは、Logicool社のSPOTLIGHTプレゼンテーションリモコンを使い、講演者が強調をする際は、手にした操作用のリモコンの強調ボタンを押すことで、強調したい箇所以外の表示は暗くなり、強調したい箇所を中心とした領域は明るいまま目立つ形で表示されます。

実際に使ってみると、PCの画面を外部モニタに出力する場合は強調表示されますが、WebexやZoomで画面共有しても強調表示の画面にならず、通常の画面のままで共有されてしまうことがわかりました。しかし、Webinarスタジオの構成ではビデオスイッチャーにHDMIでPC映像を入力するため、PCからは外部モニタへの出力と同じになり強調表示が可能になります。(図3)

図3 Webnibarスタジオでのプレゼンテーションによる強調表示

■Webinarスタジオの利用開始後に気づいた課題と解決策

Webinarスタジオは、2020年度末に構築を行い、2021年度から本格稼働を始め、全社ミーティングを始めとする社内イベントや社外向け説明会で利用をしています。

全社ミーティングに参加した社員からは、他のイベントでも使いたいといった声が上がるなど、評判も良く注目度も高い設備となっております。

その一方で、実際に複数のイベントを行うと様々な要望や新たな課題がでてきました。

- 課題1 ビデオスイッチャーで合成した映像をWebexに参加したPCのカメラ映像で配信すると、ネットワークの状態などにより画質が調整され文字が読めないことがあった

(720pの画質が途中で180pまで低下した)

- 課題2 イベントをWebexで録画する際、Webexが配信している画質で録画されてしまう

- 課題3 イベントによっては、講演者だけでなく、手話通訳者もプレゼン資料に合成したい

- 課題4 資料上に講演者を合成するので、資料が見にくくなることがある

- 課題5 リモートの参加者の発言を講演者に聞かせる場合、ハウリングや音の回り込みが起こる

課題1と2は、Webexの仕様によるところがあり、ビデオの画質はネットワークの状態で動的に調整されていきます。このため、180pなど極端に低い解像度となることがあります。

対策としては、

- ビデオスイッチャーの合成映像をPCで映像として配信するのではなく、ビデオ会議端末の資料共有に入力して資料として共有する

- ビデオスイッチャー本体や録画装置をビデオスイッチャーとビデオ会議端末の間に入れ、配信前に合成した映像を録画する

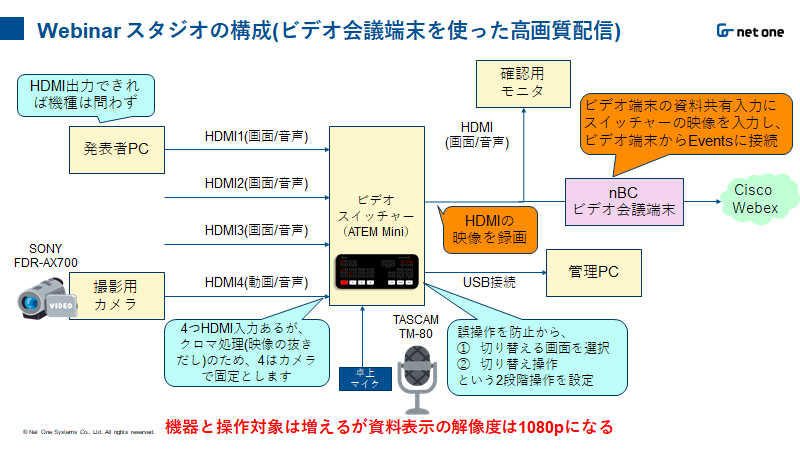

というやり方で回避できました。(図4)

図4 画質を優先するためビデオ会議端末を使った配信構成

課題3は、ATEM Miniの合成機能が1つだけのため、ビデオスイッチャー 2台をカスケード接続し、それぞれで合成処理を行うことで講演者と手話通訳者両方の多重合成が可能になりました。

課題4は、資料を作成する際に合成される領域を余白にするなどの工夫や、講演者が話す内容の表示に重ならないように動くことで対応しております。

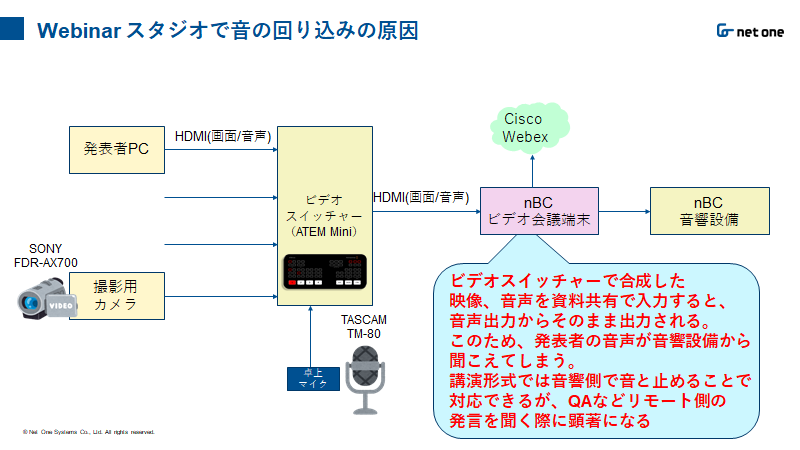

課題5は、ビデオ端末の音声調整などでハウリングは回避していますが、音の回り込みはビデオ会議端末に資料共有で音を入力すると、そのまま音声出力も出力されることが原因で、マイクの接続変更を含めて検討しております。(図5)

図5 音の回り込みの原因

イベントというのは、発表する内容や講演者の要望が千差万別で、この構成であれば100点というものがありません。試行錯誤をしてナレッジを貯めていくことで改善していくしかないものです。

強いて言うなら、ビデオスイッチャーは録画機能を持ち、合成処理が4つあるATEM Mini Extremeなど、高機能な機種を使用することが挙げられます。ATEM Miniよりも多少高価な機器ですが課題1から3を1台で解決でき、やれることの幅が広がります。

ビデオスイッチャーは2台用意し、いつでも交換できる体制にすると、障害時でもイベントの中断を最小限にすることができます。

講演者の服装についても緑を避けることを事前にアナウンスすることが重要となります。弊社内でもプレゼンターが緑のネクタイを着用していて、その部分だけ透過したという事例もあります。

また、参加者が退屈しないようにクイズなどでインタラクティブなイベントとすることも重要です。

本ブログ執筆中に、Cisco Webexではプレゼン資料の前に話者の映像を合成表示する機能が標準実装されましたが、簡単にすぐ使える利便性重視か、画質重視かでWebinarスタジオとすみ分けは可能です。

■最後に

弊社では、Cisco Webexサービスをはじめとする働き方改革に関連するご支援を行っております。

最新のテクノロジーを組み合わせたプロトタイピングの活動・お客様へのご紹介やPoC(コンセプト証明)のご提案も実施しています。ご興味のある内容がございましたら、弊社営業までお問合せ頂けますと幸いです。

また、現時点でのキャンペーン情報を発信しておりますので、こちらに関しても弊社営業までお問合せ頂けますと詳細等をご連絡させて頂きます。

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。