- ライター:奥村 尚子

- Collaboration分野でのプリセールス活動に従事。

働き方改革関連ソリューションの開発、導入、利活用支援などに取り組んでいる。

目次

コロナ禍におけるテレワークの推奨を受け、 その妨げとなるハンコについて電子化の動きが加速しています。

弊社でもこれまでペーパーレスの取組は進めてきていたものの、緊急事態宣言の発令に伴って対象地域での原則出社禁止、強制テレワークとしたことで、捺印を伴う書面手続きで出社せざるを得ないケースが課題として認識され、電子化を要望する声が高まっていきました。

これを受けてネットワンではDXプロジェクトの一環として、2020年9月に経営企画部門及び情報システム部門のメンバーで構成されたグループを立ち上げました。

■初回(FY20)に取材したメンバー ※所属名称はFY20時のもの

まず取組の第一目的は、捺印にまつわる業務のリモート対応を可能にすることですが、それ以外にも生産性向上、印紙代などのコスト削減、捺印簿や承認などの管理をデジタル化し、ガバナンスの向上も目指すこととしました。

今回ネットワンではこの取組を2つの段階に分けています。

- STEP1(2020年10月~)

一方向の書類で電子印の運用開始 - STEP2(2021年7月~ ※段階的に導入)

電子契約システムによる契約締結開始(契約を伴う双方向の合意文書)、e文書法・電子帳簿保存法の対応

まずはシステムの準備、業務フローの明確化、社内規定の整備を経てシステム実装し、2020年10月よりまずは双方向の合意を必要としない、一方向の書類(請求書・納品書・完了届・通知書等ネットワンから提出する書類)を対象文書として電子捺印・契約システム(DocuSign)の利用を開始しました。

STEP1

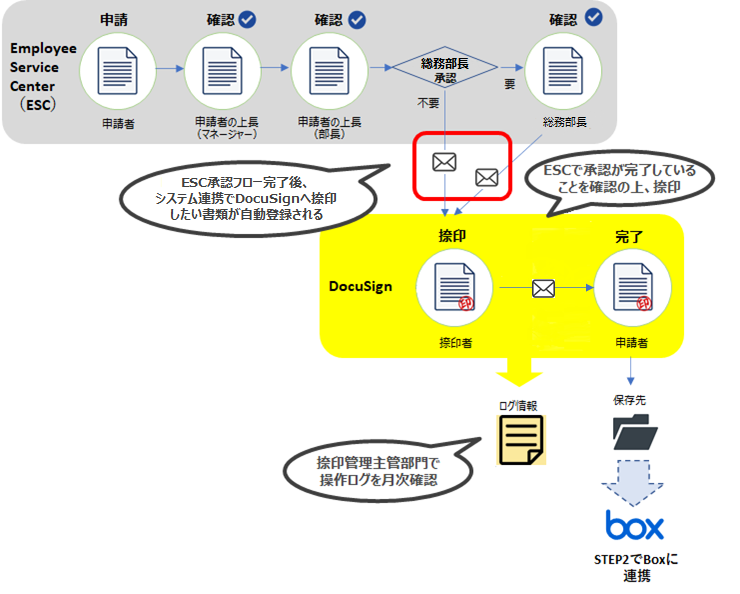

捺印申請はシステム(Employee Service Center※ServiceNowによるワークフローシステム)からとなり、申請のための紙エビデンスなどは必要がなくなるため、どこに何の書類を提出したのかというプロセスも含めて、システムの中で一元管理が可能となりました。

捺印業務の運用として、事務作業効率化の観点から捺印責任者(役職者)と押印者(秘書など事務担当者)が分かれているというケースはよくあるのではないかと思います。弊社でも月次で約1,000件の申請があり、従来は申請者が押印依頼書を保管・捺印責任者(役職者)へ提出し、捺印責任者(役職者)が内容確認後に秘書の方などが実際の捺印作業を行うといったやり方をしていました。

今回の取組を機に、弊社で定めた保管・捺印責任者(役職者)本人、または指名された保管・捺印代行者(部長)が内容の確認をする際、同時にシステム上で捺印をできるため、効率性を保ちながら押印作業を行うことができ、ガバナンスを向上させることができました。

また、操作ログは全てDocuSign側へ記録され、捺印管理主管部門で月次確認を実施することとしました。

STEP2

電子契約システムによる契約締結の実現に向けて、FY21からはDXを推進する目的のもと、管理部門だけでなくフロント部門のメンバーも参加して発足した「Digital Center」という部門横断的な組織の中で、本取組は進められることになりました。

STEP2では電子契約(契約を伴う双方向の合意文書)の締結を可能とするべく、さらに以下のフェーズに分けて取り組みを進めています。

Phase1.0:e文書法・電子帳簿保存法の対応、社内契約担当者と取引先担当者がDocuSignおよび相手先契約サービスを利用して電子契約を行う

Phase2.0:複数システムに跨る契約関係の申請がServiceNowに統合され、DocuSignと連携する

Phase3.0:電子契約データがServiceNowからBoxに連携され、契約書保管が自動化される

Phase2.0はこれからとなりますが、契約精査や契約締結決裁といった複数システムに跨る契約関係の申請がEmployeeServiceCenter(ServiceNow)に統合され、電子捺印・契約システム(DocuSign)とシステム連携することにより、契約精査から取引先署名まで一気通貫で業務を行うことから大幅に手作業が減り、さらなる業務効率化が見込めます。

そしてPhase3.0では契約締結後の原本はDocuSignのクラウドで安全に保管しつつ、Boxへ自動的に原本の複製が置かれることより、Boxメタデータを利用した高度な検索機能で文書の参照が簡単になります。

具体的にはBoxメタデータに「契約日」「契約金額」等を設定することによって、監査の際には「いつからいつまでの期間で、〇円以上の取引」といった範囲指定検索や複数条件指定検索が可能となります。

また、Boxの優れたコンテンツコラボレーションやバージョン管理、セキュリティなどの機能によってさらなるメリットを受けることが可能になる他、Box Governance機能によって「文書の作成から保持、廃棄」までのライフサイクル管理にも対応していく予定です。

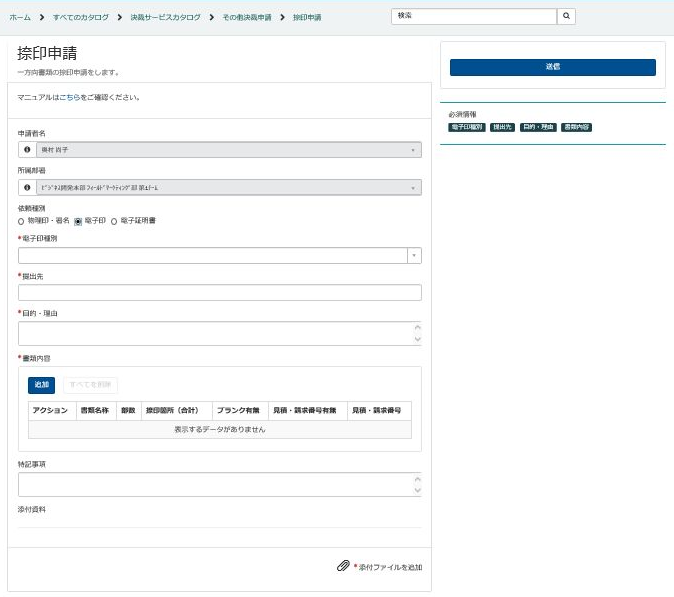

①申請者:申請画面に必要項目を入力し、ESC(Employee Service Center)から申請

■ESC(Employee Service Center)の申請画面

②申請者の上長(マネージャー):内容を確認し、問題がなければ承認

③申請者の上長(部長):内容を確認し、問題がなければ承認

④総務部長:内容を確認し、問題がなければ承認(総務部長承認が不要の場合は③→⑤へ)

⑤ 捺印者(保管・捺印責任者 or 保管・捺印代行者):内容を確認し、問題がなければ捺印を実施

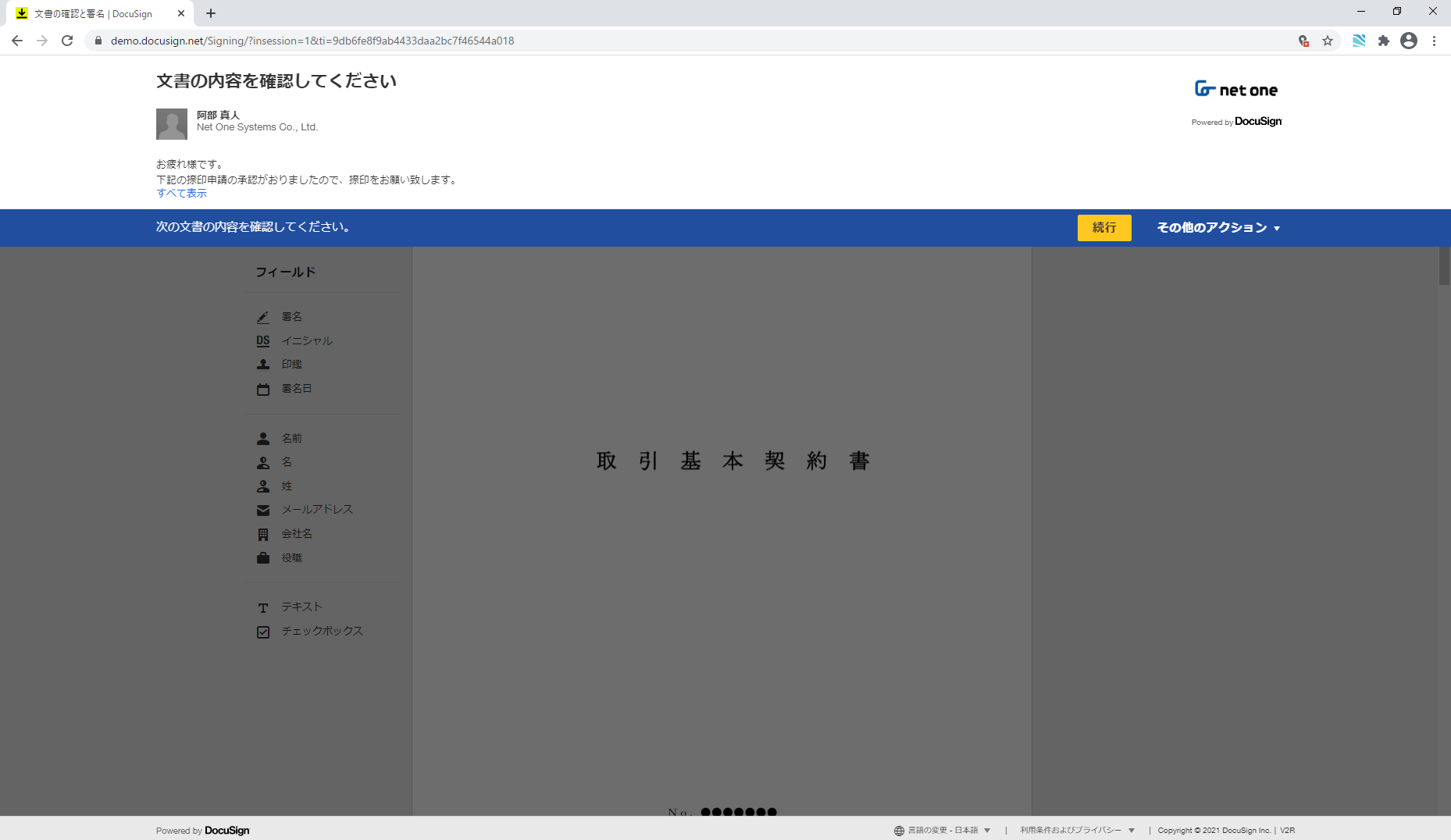

■確認・捺印画面

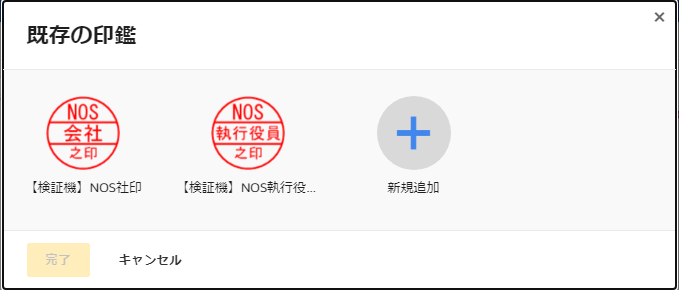

■捺印する印章を選択する画面(画面は検証用のサンプル)

⑥申請者:捺印完了後にメールで捺印済書類と完了証明書が届くのを確認し、捺印済書類と完了証明書を文書管理規定、証憑管理ガイドに定められた保存先へセットで保管

⑦捺印管理主管部門:月次で捺印された記録(DocuSignの操作ログ)を確認

現状・効果の分析

従来、弊社では書類の印刷、製本、捺印、郵送、スキャン作成をマニュアルで行っており契約締結迄にかなり日数がかかっていましたが、電子契約によって契約締結までのプロセスが短くなり、手続きを迅速に進められるようになります。

また、昨年の2020年3月における社印の使用状況を捺印簿で調査してみると、見積書、注文請書、納品書、請求書、で7割強を占めていました。これらの書類には、捺印担当者が物理的な印鑑を捺印し、捺印簿は手書きで作成、管理されていたため、強制テレワーク中もいわゆる”ハンコ出社”が必要となっていました。

ちなみにSTEP1導入後の約1か月間(2月5日~2月25日)での捺印件数の割合は以下の通りで、電子印分についてはテレワークで処理できるようになり、”ハンコ出社”問題が改善されてきています。

契約書などの双方向書類についてはSTEP2での対応となるため、2月時点では物理印の件数もまだかなり多い状況にはありますが、運用ルールについては変更後のルールをすべての捺印業務に適用しました。

2021年7月からはSTEP2における「相手先契約サービスを利用した電子契約締結」が導入となり、導入後の1か月間(8月)のデータを2月と比較すると物理印が20%強、削減されてきています。

「ネットワンが提供する電子契約サービス(DocuSign)を利用した電子契約締結」についてはこれから利用開始予定となっており、まだまだ今後ののびしろが期待できそうです。

| 分類 | 割合(2月) | 割合(8月) |

| 物理印 | 80.6% | 59.3% |

| 電子印 | 19.4% | 40.7% |

また、STEP2での各種システム連携による手作業の削減について、具体的には以下業務において効率化が見込めます。

・契約書の製本作業

・書類の回付(精査依頼)

・印紙管理、貼付作業

・精査状況の管理

・保管(ファイリング)

・契約状況/履歴の管理

業務に関わる様々な立場から見てみると、前述の通り契約担当者はもちろん、法務担当者においても、これまではメールで精査依頼がきていたため、精査状況の管理に手間がかかっていましたが、システムによる精査状況の管理が可能となる他、取引先担当者にとっても、ネットワンが提供する電子契約サービス「DocuSign」を介して契約状況の確認や履歴管理をすることが可能となるため、進捗状況の問合せが不要となるメリットがあります。

上記メリットは生産性向上や業務効率化の観点で挙げられたものですが、以下のように様々なメリットにもつながっています。

・契約書の製本作業 ・・・>ペーパーレス

・書類の回付(精査依頼)・・・>ガバナンス向上(紛失リスク回避)

・印紙管理、貼付作業 ・・・>コスト削減(電子契約では紙代や郵送費、収入印紙代などのコストが不要)

・精査状況の管理 ・・・>ガバナンス向上(全ての監査証跡を自動で記録)

・保管(ファイリング)・・・>省スペース化/ガバナンス向上(文書ダウンロード時に施される改ざん防止シールによる不正防止)

・契約状況/履歴の管理 ・・・>ガバナンス向上(全ての監査証跡を自動で記録)

まとめ

これからも取り組みを進める中でまた、新たな課題解決に向けたチャレンジが必要になると思いますが、今後もDX実現に向け、都度新しい課題解決に挑戦しながら自らの体験をお客様に役立てて頂けるよう、リファレンスとしてご紹介してまいります。

弊社の取り組みについて内容にご興味を持って頂けましたら、ぜひお気軽に弊社の営業までお声がけください。

https://www.netone.co.jp/service/usecase/docodemo-storage/

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。