- ライター:矢野 匠

- ・MSP支援モデルの推進

・クラウド、ネットワーク、セキュリティを活用したソリューションのプリセールス、オファーの開発、展開

目次

本記事では、SD-WANとは何か。または何の為に必要となるか。元々の期待を振り返りながら、SD-WANに関する現在の動向や実情について考察する。

SD-WANの元々の期待は?

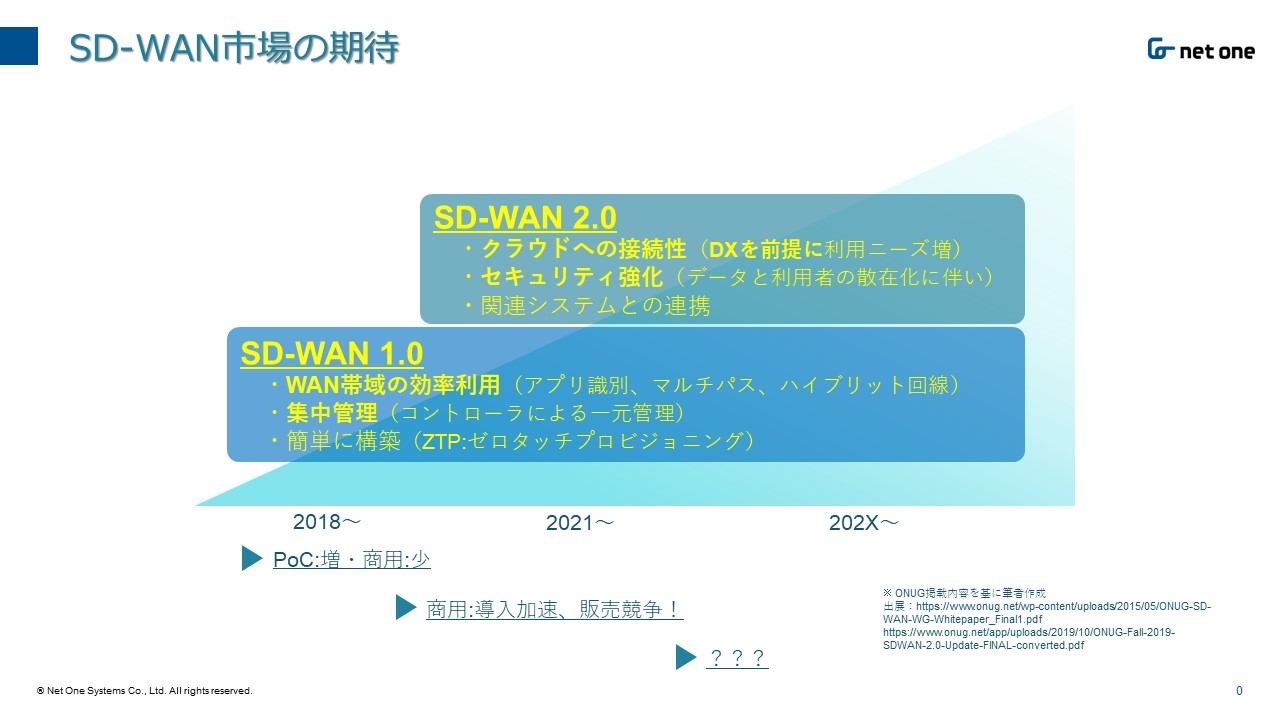

SD-WANとは?と聞かれた際に過去を見ても今後どうなるか一概には定義しづらい。その理由の一因として、構想と需要に各々流動的な部分があったと考える。

多くの人はLBO(ローカルブレイクアウト)のイメージをお持ちだろう。ただし、少し振り返ると、お客様の現状課題、規模や時期によって需要は異なっていた。

WAN回線の効率化や運用負荷の低減など昨今のLBO需要の前に期待されていた観点がいくつかあった。実際は全ての要件が必須ではないものの当時ユーザが求める要件が複数提唱されている。#SD-WANの定義の詳細はこちら→ SD-WAN入門(NOS由原著)

(図1)SD-WAN市場の期待

SD-WANのさらに大きな概念でSDx(SDNなど)の括りで振り返ると、ネットワークが抽象化されることで、レガシースキルを持たない人材でも複雑な設計や構築、運用まで可能にする夢と言ったら大げさだが、少なからず期待があった。

それはSD-WANの世界において属人化や既存の回線事業者やSIベンダに依存せずに導入時の容易性や迅速性、コストの最適化などの効果が得られる点である。

当時、NWエンジニアの筆者からすると、このSD-WANのコンセプトは画期的、革新的な技術だと感心していた。そこに多少の課題はありつつも時間が解決するくらいだろうと想像していた。

筆者の期待に対して現実は

期待に対して現実はどうであるか、すでに検討されている皆さんはご承知の内容かと想像するが、当時筆者が想像していた市場の伸びに対して、導入はまだこれからといった印象を持つ。

それは期待値と実情のギャップがあるからだと推察する。

1つ目に、海外と国内での環境は異なるものの、国内においてはLBOだけ取ってもリプレイスすることに採算が取れないという壁がある。

クラウドを効率的に利用することで利便性を向上させたい。でもつながって当たり前のネット回線/設備のコストが今より高くなって、総コストが高くなっては意味がない。

クラウド利用にLBOは必要な機能であるが、クラウドがストレスなく使えるようになるメリットに対して、SD-WANを採用するための追加コストは受け入れにくい。お客様の声はごもっともである。

利用ユーザの事業規模や先進の技術志向にもよるが、PoCなど評価まで行い、一度立ち止まってみる(導入を保留される)というお客様もいらっしゃることをしばしばお聞きする。

2つ目は機能の実装に関してである。SD-WAN は管理を抽象化しシンプルになった反面、今まで当たり前で、特に気にすることがなかった設計や機能の実装に制限を感じられることがある。

これにより、お客様からは『既存の踏襲+新機能』ではなく、『既存に代わって新機能+既存踏襲できない』は許容できないというケースを耳にする。

コンセプトに沿っていたはずだが、利用ユーザによっては受け入れ難い状況になることもあると言える。

今後の展望

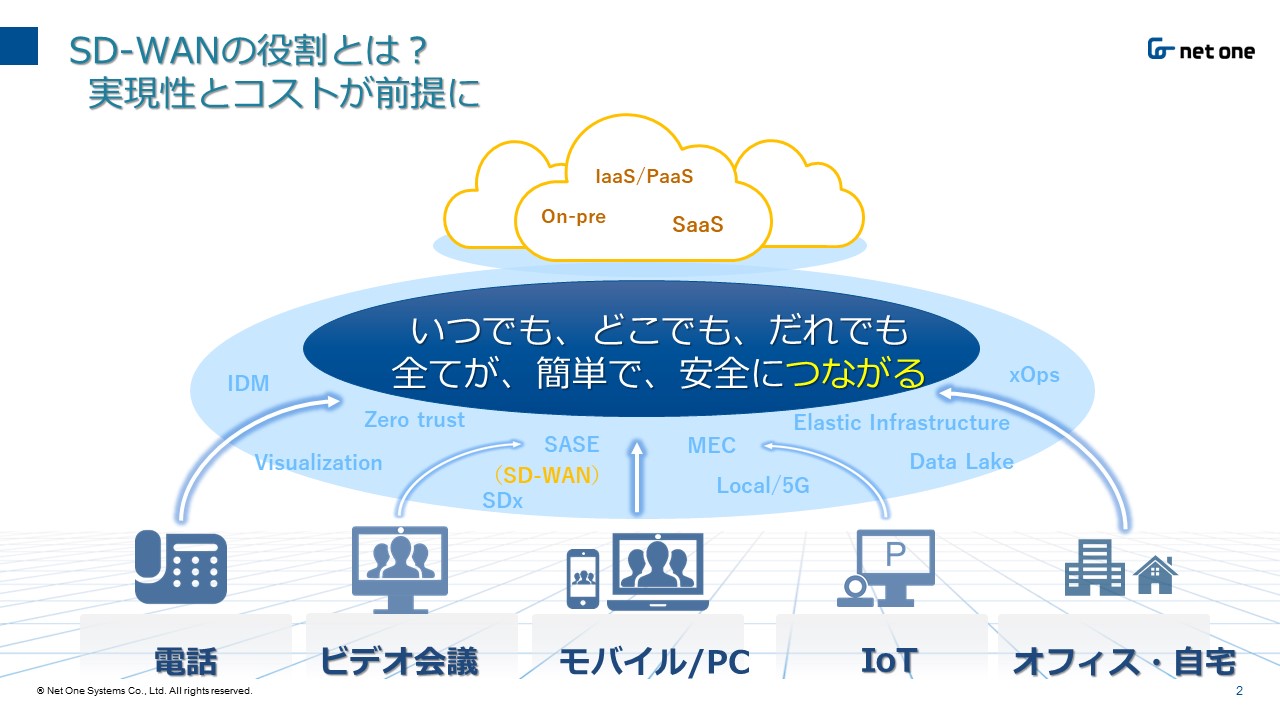

(図2)SD-WANの今後

今後のインフラにセキュリティ要素の重要度はさらに増し、多くの機能がマージされるだろう。追加されるこのセキュリティ関連機能はある種なにか有事の際の保険のような特性を持っていると筆者は捉えている。

それに対してネットワーク要素は元々つながって当たり前、そこに在って当たり前の観点にて最低限のコストがかけられてきた。

『有事の際の保険』と『最低限の当たり前』、『セキュリティ』と『ネットワーク』各々のコストの考え方は相容れられるのであろうか。

SASEなどのネットワークとセキュリティが統合されたコンセプトにより、今後、利用ユーザ側において品質やコストの考え方の慣習に変化を及ぼすのか、その落としどころは時間をかけてSD-WANの形や市場を細分化、最適化していくのだろうか。

「SD-WANを導入したら誰もが楽になる。エンジニアも要りません」といった元々SDxに期待を込めた筆者の勝手な想いについて具現化はまだ先になりそうである。

その前にSASEなどのITインフラにおける複合サービスの一部になるのか、ゼロトラスト等の認証ベースのセキュリティにより、ネットワークが形成する境界線の考え方が不要になるのか、この先あるべき姿は現行のSD-WAN機能が全てそのまま残るとも限らない。ネットワークの抽象化だけでなく定義までもが抽象化され、SD-WANという単語にて表現されず存在も分かりづらくなるかもしれない。

ただ少なからずWANという分野においてSD-WANは、次の役割を担っていく1つの要素と考える。ビジネス要件に合わせて柔軟で迅速にどこからでも利用できるネットワークの形は需要が高まっている。今後、皆さまにとっての当たり前になるのか引き続き注視して頂きたい。

#ONUGで提唱される今後のITインフラの詳細はこちら→ Elastic Infrastructureとは?(NOS井上著)

※本記事の内容は執筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を代表するものではありません。